民国时期的北京书风·三多

2020-09-16邹典飞

文/邹典飞

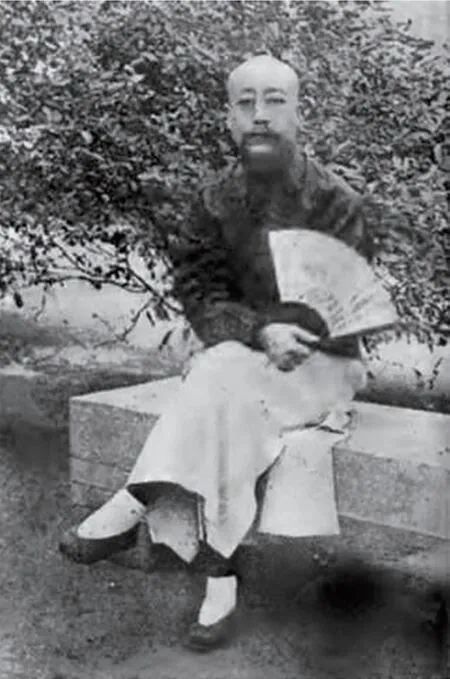

三多像

三多(1871——1941),蒙古钟木依氏,全名三多戈,汉姓张,号六桥,晚号鹿樵,隶属蒙古正白旗,祖籍抚顺,驻防杭州。早年就读于杭州旗营内的梅清书院,清光绪十年(1884),承“世叔父”荫袭三等轻车都尉,食三品俸。二十年(1894)任杭州都护将军,二十二年(1896)任正白旗四佐佐领。二十七年(1901)任稽查商税事务。其间曾赴京师大学堂学习。二十八年(1902),充京师大学堂提调,后任浙江武备学堂总办及督练公所洋务局提调,三十二年(1906)署杭州知府、第一标统兼候补道。三十四年(1908)任归化城副都统,任职期间,在蒙地推行改革,重视教育。次年,任库伦办事大臣。清宣统三年(1911),蒙古宣布独立,被驱逐出境。乘火车先至奉天,后寓居天津。1912年,赴沈阳负责管理故宫和清朝关外三陵(清永陵、福陵、昭陵),由张作霖拨给管陵费用。后任盛京副都统兼金州副都统。后任华工事务局总裁、铨叙局局长。1922年授际威将军。南京政府成立,三多任东北边防军司令长官公署谘议。1932年,迫于生计,出任伪满洲国电信电话株式会社副总裁。1941年病殁。

三多是清末民初的特殊历史人物,作为少数民族,他一生活跃于政坛,面对变幻莫测的政治环境,有着诸多的无奈和彷徨。从政治上看,他不是单纯的遗老,但对前清有着特殊的眷恋;对待民国,他并未一味的敌视;面对日本侵略者,他又表现出了一层复杂的情怀。纵观三多的一生,其经历曲折多变,充满着传奇色彩。除政治身份外,三多是清末民初活跃于文坛的知名诗人、词人、书画家,著有《可园诗钞》《粉云庵词》《柳营窑》等。有的学者认为三多是近代以来继清后最有名的蒙古族汉文诗人。三多和北京的渊源很深,民国时他曾居于东城板厂胡同。晚年,他在旧京过起了隐居的生活,以著述为乐,直至病殁。谈到三多的家学,他生于杭州旗营,此地自古为文人汇聚之地,也是江南文化的重镇之一,作为蒙古八旗的后裔,三多认为“我朝家法文武并习,顾独以韬铃自囿耶”1,故发奋读书,他先拜王廷鼎为师,王去世后,又从王廷鼎的老师俞樾先生游,从二先生习诗词书画。此外,三多还广交江南硕学名儒,如谭献、杨葆光、蒋学坚、樊增祥、易顺鼎等,学人中与之交厚的有金梁、裕恂、宋恕、宋文蔚、俞陛云(俞樾之孙)、徐珂、张鹤龄、郭则沄(俞陛云女婿)、王永江、王耒等。郑逸梅回忆,“与六桥往还及唱和者,尚有赵萼楼、任卓人、陈寿松、袁巽初、嵩允中、吴学庄、邹筠波、方佩兰、李益智、何棠孙诸耆旧。相处久,人亦忘其为蒙古人也”2,俞樾对三多的诗学成就评曰:“与其师瓠楼(王廷鼎号)互相切磋以求其深,而又深又求其显,而又显有一唱三叹之音,而无千辟万灌之迹,合杜韩韦柳而炉冶之,以自成一家,则虽香山、剑南可以驾而上之,而曲园又何足以望之。”3谭献评其诗曰:“清超拔俗……清逸闲雅有儒将风……读如春山之秀色可餐,如秋月之朗人怀抱,如入柳阴曲径闻流莺之宛转,如栖幽岩披松风之泠泠,听流水之溅溅,抑亦啴缓和柔而无俗韵,又复旷邈若山林之士,何蚤成若此。”4通过翻阅三多的《可园诗钞》,可知他与活跃于旧京的宝廷、宝熙、贡桑诺尔布、耆龄、文廷式、李希胜、蒋式惺、许宝蘅、袁励準、罗瘿公、罗振玉、严修、邓邦述均有诗词唱和,其间他还参加过许多旧京诗社雅集,如罗瘿公诗社5、蛰园吟社、聊园吟社等。

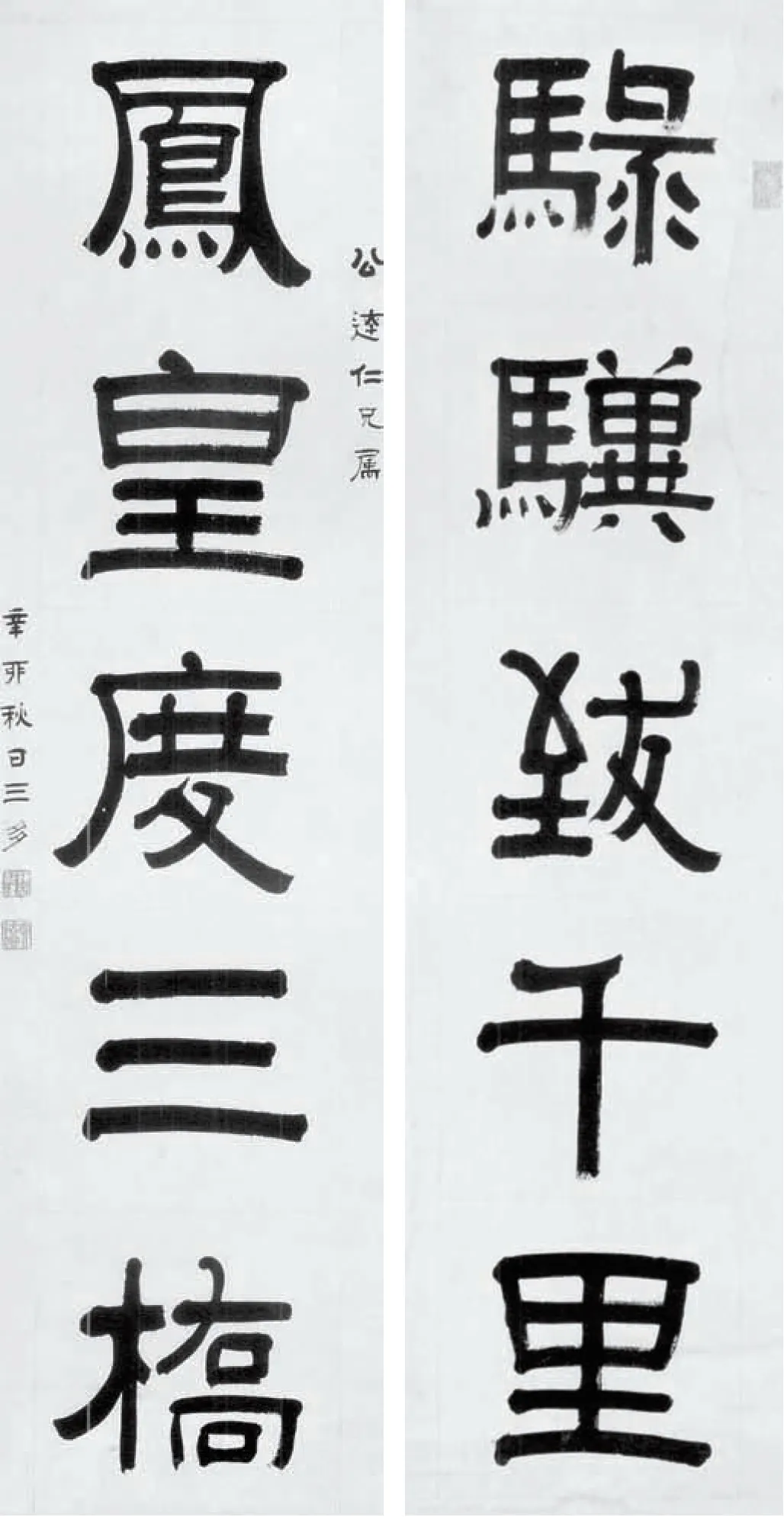

隶书骥凤皇五言联

三多工于诗词,这与他喜爱藏书和读书密不可分,他曾作《藏书》诗,“爱坐图书府,如对古贤豪。积石亦为仓,敢比谯过曹”6。三多好读《红楼梦》,并以常以“红楼”事入诗,其《寄赠耆寿民龄京卿》诗中有“怡红君薄成常侍,不曾唐突到西施”7之句。除藏书、读书外,三多喜购藏书画碑帖,居京期间,他是琉璃厂、隆福寺、地安门一代的古玩店和南纸店的常客。1912年,三多曾在琉璃厂购得成亲王赠红梨主人《任陪都律诗》立轴8,并赋诗云:“五载三边建节牙,能遭人骂胜浮夸。祖居此亦堪栽柳,吾家世居抚顺城,顺治二年迁驻杭州,盛京乃第一梓桑也。吏隐何妨学种瓜。鸿爪且寻留雪印,去冬由西伯利亚归,过奉曾小住三日。马头犹看傲霜花。诸公未必悭珠玉,辉映红梨旧主衙。”9三多还访得著名突厥碑刻《阙特勤碑》,椎拓后遍请名流文士题跋。据传三多的藏品中有三件奇珍:一是《西溪梅竹山庄画册》,最初为西泠八家之奚冈自嘉庆八年(1803)开笔,经过近百年的集结成册,此画册将清代中晚期的杭州书画名家尽收其中,后辗转于于莲客、张珩之手,曾滞留北京近百年,2005年杭州市政府重建西溪,此画册重归杭州。二是清代旗籍词人纳兰性德画像(《容若侍卫小像》),此画像后为大收藏家张伯驹先生收得,后张先生捐赠给故宫博物院。三是三多藏《石头记》,又称“三六桥本《石头记》”,此本为一百十回本《石头记》,有人认为此书后三十回为曹雪芹原著版本,此本据传后流入日本,至今下落不明。除此三件珍品外,三多还藏有纳兰性德生前所用双凤砚,此砚原藏罗瘿公处,上刻有纳兰性德题字和朱彝尊的题词,罗去世后,三多从琉璃厂海王村觅得,故倍加珍视。丹凤砚曾入邓之诚先生之手,后流落日本。

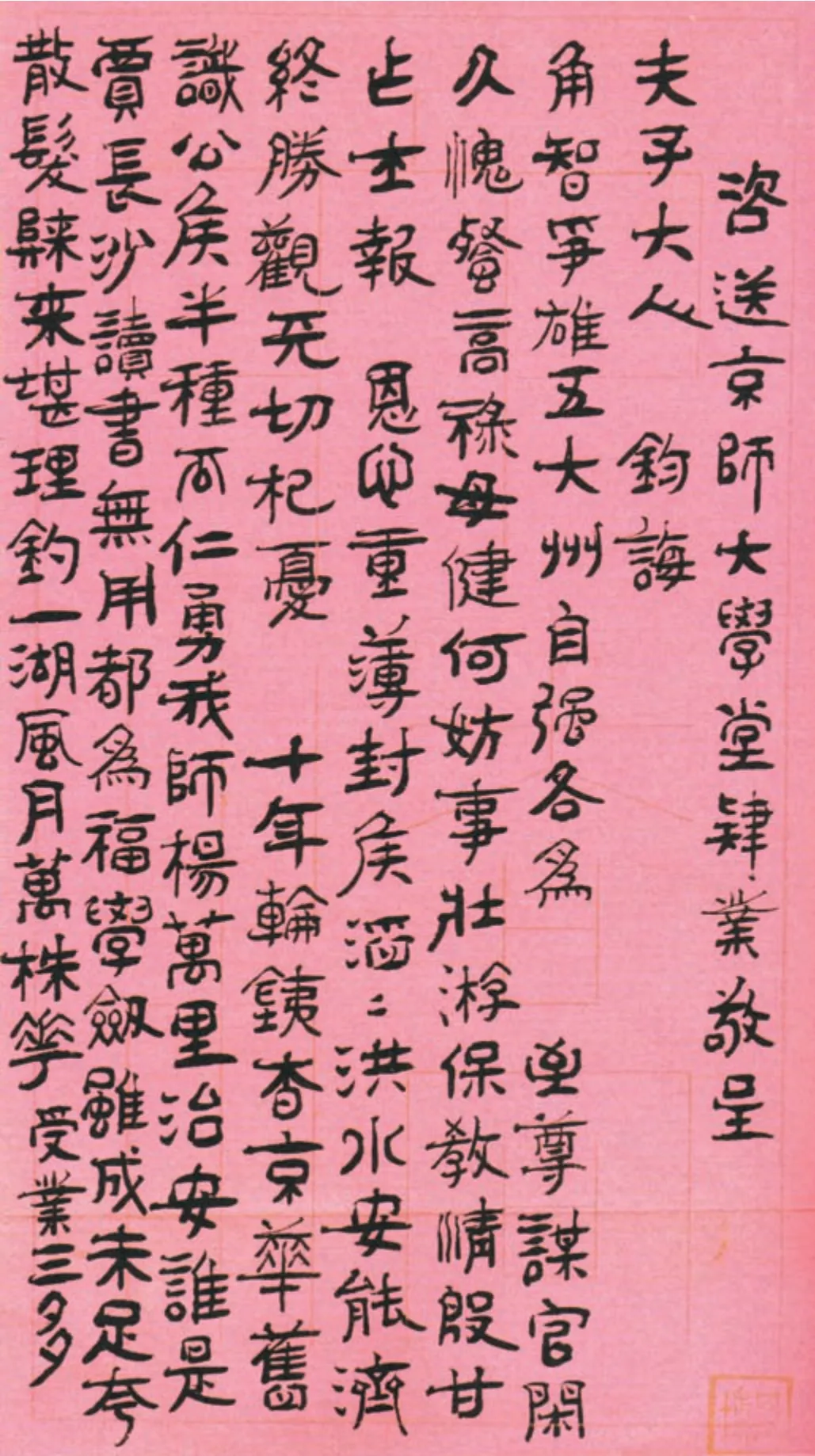

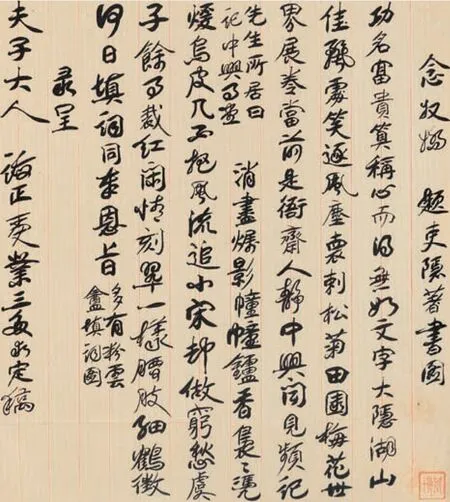

隶书书札

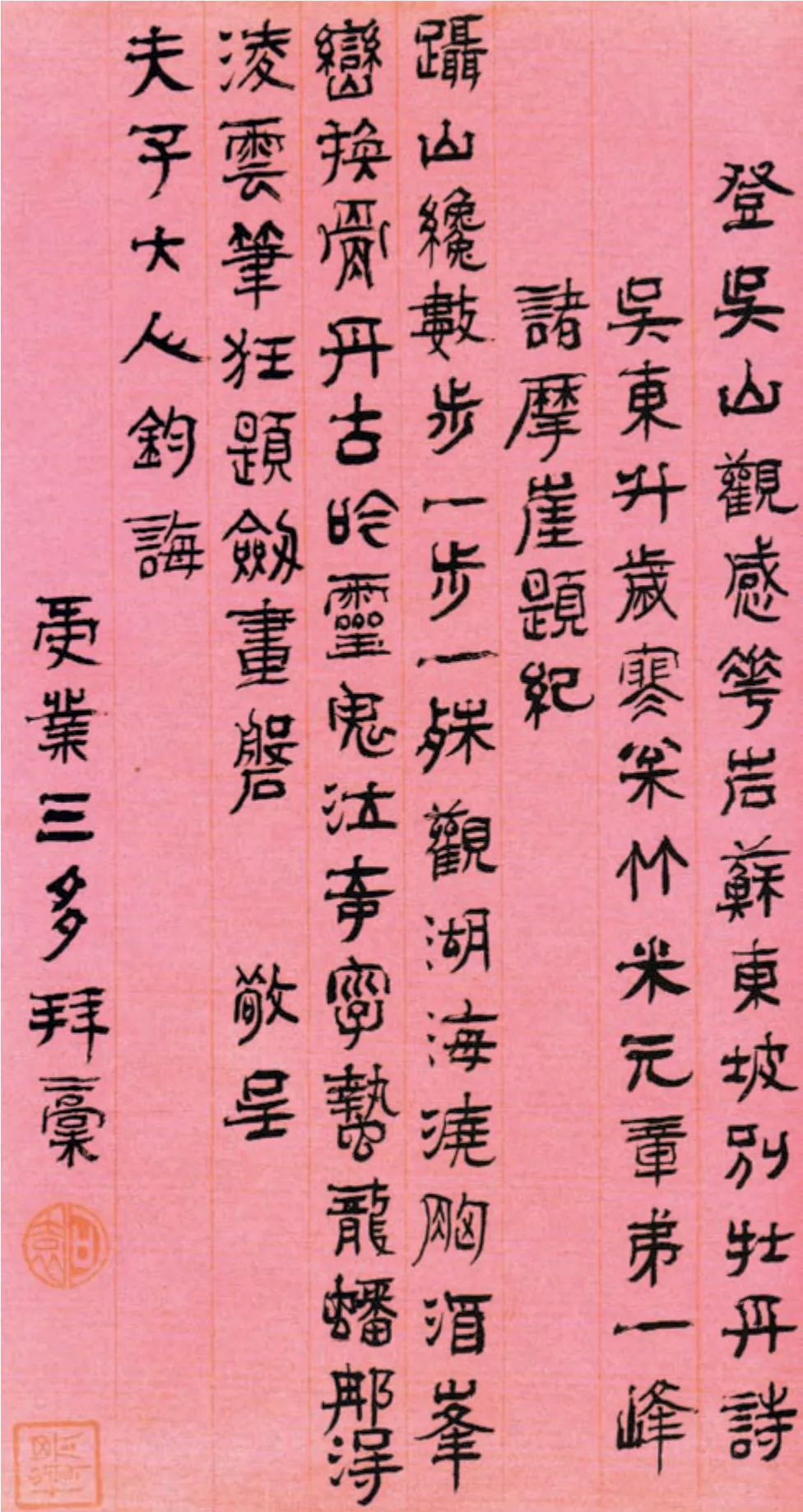

隶书书札

最后谈谈三多的书法,关于他的书法至今未有学者专门整理,可能源于近百年的流失。但三多的书名不低,他的老师王廷鼎曾记三多“书习魏齐造像诸碑及曹景完志,作八分书得三公山及校官碑笔意,皆苍秀有致”10,三多书法师从王廷鼎、俞樾。王廷鼎书法存世不多,故暂且不论。然俞樾的书法确实对三多影响很大,甚至贯穿了他一生的书法创作。俞樾博通经史、著述宏富,尤擅长隶书,得《张迁碑》《衡方碑》《汉三老讳字忌日记》之神髓,作书喜掺入篆书笔意,整体书风静穆含蓄,高古卓茂。俞樾曾在《春在堂随笔》中记:“江艮庭先生,生平不作楷书,虽草草涉笔,非篆即隶也。一日书片纸,付奴子至药肆购药物,字皆小篆,市人不识。更以隶书往,亦不识。先生愠曰:‘隶书本以便徒隶,若辈并徒隶不如邪!’余生平亦有先生之风,寻常书札,率以隶体书之。湘乡公述此事戏余,因录之以自嘲焉。”11从此段笔记中可知俞樾的某些书法观念。三多在学术上一生服膺俞樾,故书法也继承了俞氏对汉魏碑派书法的理解。

三多出身杭州旗营,早年应受过系统的馆阁体训练,楷书习欧、柳、赵,从存世的一些手札中可窥见一斑。随着三多从政的经历,他眼界日宽,友人囊括了清末民初诸多名流俊彦,加之其自身学养深厚,精通诗词绘画音律,故此他的书法又体现出和俞樾不同的特点。三多行书迥异于常见的帖学书法,乃试图将帖学和北朝碑刻融合,用笔震颤,取波磔之势,显得古朴可喜,体势开张,结体贵在松而不散,法度存而面目新,这可能源于他广泛涉猎齐魏造像,对碑派书法有所领悟。三多的行书则有掺杂草书者,受篆隶、北碑的影响,结体呈横势,只是采用了一些草书结体。其书法最有特点的是隶书,从外形上看,三多隶书与俞樾面貌相近,二人均喜卓茂厚重一路,不求险怪离奇,以文人审美加以取舍,但俞樾隶书更为老辣凝练,乃学养积聚而成。三多则“作八分书得三公山及校官碑笔意”,三公山即《祀三公山碑》,此碑为汉代篆书体,风格纯古遒厚,兼有隶书和行草笔意,是字体由篆入隶入草的见证;《校官碑》亦称《潘乾碑》,端庄浑厚,兼具篆意,亦属稚拙一路的书体。若三多隶书仅以此两碑为归宿,很难与俞樾书法相颉颃,但他兼取“曹景完志”(《曹全碑》),此碑结体舒展,用笔放纵,意态醇美,和《祀三公山碑》《校官碑》面貌迥异,也与俞樾书法的审美略存差别。可知三多虽为蒙古八旗后裔,但经过几代深受江南文化的熏陶,性格中也融入了江南文人的细腻,书风非一味粗犷。细观三多的隶书,除学养精深外,还洋溢着一种清新的活力。他受俞樾影响,写信亦喜用隶书。他的隶书不是一味恪守成法,有些字体篆隶相参,面目并非一味纯古,反而存些许秀逸之气,堪称清新闲雅,超拔时俗。他的大字隶书虽无曲园老人的庙堂之气,但也不显薄弱,这得益于他深谙篆书笔意,还从清末民初碑派书家中借鉴了一些几何概念,将易写板滞的隶书进行重组,呈现出了一种古貌新颜。三多的书法凝聚了诗词、书法、绘画、音律的多重艺术因素,广泛吸纳了碑帖书法的精华,故能别出心裁,堪称古貌新颜,在旧京书坛占有一席之地。

行书书札

注释:

1清·王廷鼎《序》,三多《可园诗钞》,《清代诗文集汇编》,581页,上海古籍出版社,2010年。

2郑逸梅《梅庵谈荟》,《郑逸梅选集(第四卷)》,173页,黑龙江人民出版社。

3清·俞樾《序》,三多《可园诗钞》,《清代诗文集汇编》,579页,上海古籍出版社,2010年。

4清·谭献《序》,三多《可园诗钞》,《清代诗文集汇编》,580页,上海古籍出版社,2010年。

5由于资料不足,仅以罗瘿公诗社为名,此处参考李桔松撰《清末民初三多诗词研究》,19页,内蒙古大学,2013年。

6三多《可园诗钞》,《清代诗文集汇编》,588页,上海古籍出版社,2010年。

7同6,614页——615页。

8同6,641页。

9同8。

10清·王廷鼎《序》,三多《可园诗钞》,《清代诗文集汇编》,581页,上海古籍出版社,2010年。

11清·俞樾《春在堂随笔》,9页,江苏古籍出版社,2000年。