项羽“悲情英雄”形象的塑造

——以明传奇《千金记》为中心

2020-09-16王艳欣

王艳欣

(河南大学 文学院,河南 开封 475001)

《史记·项羽本纪》因其史学价值与文学价值备受学界关注。学界对项羽形象的研究已颇为成熟,且多认可项羽的“悲剧英雄”形象。司马迁对项羽不无批评,而后世对项羽评价之高,实得益于后世戏曲的加工与搬演。俞樟华《史记人物故事嬗变研究》已注意到该问题,他指出戏剧艺术的广泛传播对项羽形象影响巨大。而在诸多戏曲作品中,《千金记》中的项羽形象堪称经典,目前部分学者已认识到《千金记》在项羽形象演变中的重要作用。庄一拂认为“此戏虽以韩信为主,然写项羽处处为有力。”[1]青木正儿虽然对这部戏有意见,但亦赞曰:“描写项羽处极有力。”[2]2005年林怡《论“霸王戏”的嬗变》首次认识到《千金记》对后世霸王戏的影响。2012年,任荣《霸王戏演变考述》探究霸王戏演变历程,进一步认为《千金记》对霸王戏具有承上启下的作用,并肯定其对霸王形象的重新塑造和霸王戏表演艺术的发展影响深远。这些研究已充分认识到《千金记》在项羽形象演变中不可或缺的地位,但多一笔带过,未深入分析《千金记》如何确立项羽形象及作者的创作动机。本文着重探究《千金记》中项羽形象的塑造,旨在勾勒出文学舞台上项羽形象的演变过程。

一、儒家理想的融入

从《史记·项羽本纪》记载来看,儒家思想与项羽行为格格不入,他的刚愎自用与凶狠残暴颇令人不齿,后世更将这归为项羽失败的必然原因。但项羽身上的确带有儒家色彩,陈平评价项羽性格云:“项王为人,恭敬爱人,士之廉节好礼者多归之”[3]2497。这与韩信对项羽“项王见人恭敬慈爱,言语呕呕”[3]3168的评价是一致的。虽属“妇人之仁”,但可见项羽确有儒家风范。《千金记》捕捉到《史记》中对项羽性格优点的描写,同时加以改造,把儒家“知人善任”与“守礼重义”两种理想融入项羽身上,使其更具儒士风采。

举贤任能,知人善任,是当政者应具备的基本素质,自孔子即以“贤贤”为重,以“不知人”为患。而史书中项羽则极其刚愎自用,《史记·淮阴侯列传》韩信投奔项羽后,因“数以策干项羽,羽不用。”[3]3167故亡楚归汉。范增作为项羽身边唯一谋士,项羽亦不能完全信任他。项羽在楚汉之争中,因不善用人,致使谋臣良将皆弃之而去,这亦是他失败的原因之一。王鸣盛《十七史商榷·项氏谬计四》曰:“项羽之失,不在粗疏无谋,乃在多苛细猜疑不任人。韩信、陈平皆弃以资汉。至于屡坑降卒,嗜杀失人心,更不待言。”[4]直接将项羽失败归为不善用人。《千金记》则将项羽不善用人改为知人善任。以韩信亡楚归汉为例,【投阃】出将项羽不采纳韩信之策改为项梁不纳韩信之计,并要斩杀韩信。项羽看出韩信才干,救他一命并让他在军前听命。【夜宴】出项羽唱曰:“累胜秦朝,叔父当时志已骄。置酒终朝高立,军士惶惶,百姓嗷嗷。君能苦谏似毛焦,如今果败功非小。我授汝郎曹权为执戟。资次封号。”[5]项羽认识到项梁之骄及韩信之才,并封韩信为执戟郎,颇有识人之明。与之相比,韩信却心有不甘,抱怨“埋没英雄汉,权为执戟郎”[5]45,故逃归汉王。执戟郎属中下级武官,项羽授韩信此职位并非轻视韩信,剧中项羽解释道:“吾曾授他为执戟郎官,官虽不大,待后有功,另加赏爵。不意此人性急,弃楚归汉,拜为大将之职。”[5]103这几句话反而勾画出项羽知人善任,而韩信则表现出贪功近利的一面。此外,对龙沮看轻韩信的言语,项羽还进行反驳,认为韩信谋略无双,堪为国士,这些都推翻了《史记》中项羽狂妄自大、不善识人的形象。

【代谢】出项羽云:“吾闻仲尼不为已甚,其交也以道,其接也以礼。”[5]50此话源自《孟子·万章章句下》,可见项羽受儒家思想影响。剧本中为表现项羽知礼,安排他见项梁时,谨守礼节,对因剑甲在身不能施礼报以歉意。和比自己地位低的人交谈时,满口使用“请”“有礼了”“生受你”等敬语。最为直观的表现是十三出【会宴】,该出改编自《项羽本纪》“鸿门宴”一节。《史记》中司马迁详写其中座次安排,即体现了当时剑拔弩张的氛围,也从侧面表现项羽不通书籍、不懂礼数的武夫形象。《千金记》对这一段改写尤甚。沈采先让项羽和刘邦互相谦让,不肯入席。张良第一次劝项羽入座,项羽曰:“说哪里话,沛弟是客,我是主,主人敬客。”[5]40继而张良以君臣之礼、昆弟之仪礼让,陈平亦以君臣礼节劝让,项羽才入坐主位。一让两劝的推辞下,项羽懂礼守礼的形象便得以凸显。除守礼外,《千金记》还体现项羽重义轻利的性格。【代谢】出项羽出场即唱:“英雄楚将,英雄楚将。子弟八千远渡江,沛公不念破咸阳,他把府库金珠都隐藏,我却为晋楚,不较短长。”[5]48此出张良与樊哙因沛公酒席出逃一事前来致歉,送来珠宝,项羽怒斥“我那在乎此物”[5]49曲词与宾白相互结合,显示项羽重义轻利之品格。范增建议鸿门宴上伏击刘邦,项羽认为这不合大丈夫行径,并不情愿。轻信张良辩解后,更与刘邦立下誓言,划地同治,十分信任他。鸿门宴上项庄舞剑刺杀刘邦之际,项羽此时状态为“醉睡介”,这样安排便巧妙成全了项羽重义仁慈的形象。后范增再劝项羽进攻刘邦,项羽云:“况曾与他盟誓,以沟为界,安可负誓?”[5]50再次深化他重义轻利的性格特点。

项王恭敬知礼是司马迁借陈平之口透漏出的,然透过《项羽本纪》的描写,读者很难能感受到项羽的这一优点。沈采敏锐抓住项羽的人格闪光点,将之落实在具体细节中,通过戏剧表演,观众更能直观感受项羽人格魅力。儒家理想的融入有力地消解了项羽身上的负面特征,显现出项羽的英雄本色。正面英雄被毁灭所带来的震撼性与悲剧性更为强烈,项羽“悲情英雄”形象在此得以深化。

二、巧妙的叙事手法

《千金记》塑造项羽形象时,并非完全脱离司马迁不虚美、不隐恶的史学精神。剧中放大项羽优点的同时,对项羽的性格缺陷也不遮掩。突出项羽其人光明伟岸的一面,而巧妙地使观众忽略其残暴不仁,体现出作者高超的叙事手法。

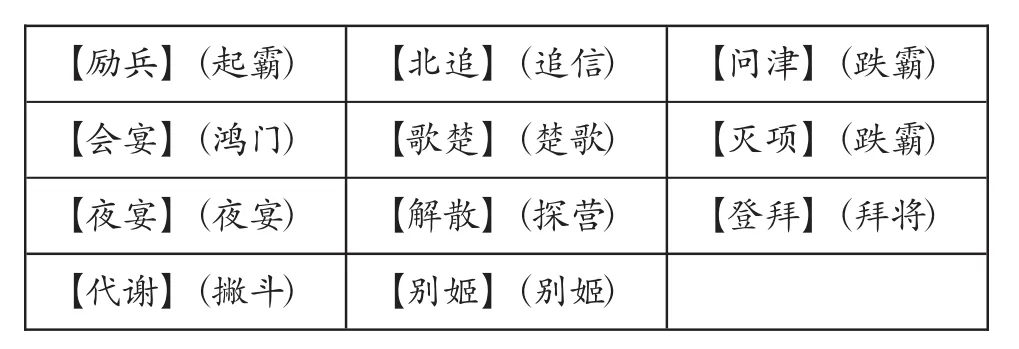

首先是对详略的把握,详写项羽的人格闪光点,对其残暴则一笔带过。《千金记》以项羽为主的出目有【入关】 【夜宴】 【投齐】 【别姬】 【鏖战】 【问津】 【灭项】等,除【夜宴】描写项羽功成后饮酒作乐外,其余皆以勇武盖世的英雄形象出现。【会宴】【代谢】等出目虽不完全以项羽为主,但项羽也是以守礼重义的形象出现的。对项羽性格缺点的展示仅有两处,第一处是【谒相】出借韩信之口点出:“关中地,不久居,向彭城需定会期,却放逐义帝,残刻威名炎似火。他坑秦卒三十万之余,翳邯欣三秦脱去,为此秦民怨极,尽思亡楚。”[5]56此出重在描写韩信投奔萧何,项羽作为韩信出奔的原因,不得不提,但作者仅一笔带过,未加以展开。观众不能获得切身感受,故使人印象不深。第二处是【设伏】出韩信与项羽对峙时,数责项羽七罪。此出化用《史记·高祖本纪》荥阳对峙片段,把刘邦列举项羽十大罪改为韩信列举项羽七大罪。《史记》中项羽听后大怒,欲与刘邦单挑。《千金记》中则改为项羽责难韩信,同样列举出他的三项不足。同时,将此事发生时间移至项羽将死之时,这样便形成一种戏剧张力,与韩信相对照,消解了项羽的不足,亦使得观众更易接受他的不足。面对受困垓下、四面楚歌的困境,项羽也并未像司马迁《史记·项羽本纪》中所描写的那样一味归咎天命,而是反省道:“叹当初不用鸿门计,把孤身冒镝当锋,时不利岂知今日。”[5]120让项羽面对自身缺点,是《千金记》对《史记》的一个突破,这也让末路英雄形象更具真实性与感染力。其次是对比描写,《千金记·鏖战》出数十汉将围攻项羽一人,其中英布、彭越、曹参、魏豹等人皆受过项羽恩惠,项羽在与他们一一挑战时,皆要厉声指责他们背义忘恩。此时项羽以一当十,和他所数落之人相对比,更显英勇,也更为悲壮。【灭项】出项羽走投无路,只有一船可渡,然项羽念及乌骓马之功,不愿独逃。此时项羽虽有妇人之仁,但情深义重,实属感人,这也与刘邦在逃命时不顾儿女的自私形象形成鲜明对比。此段描写让项羽失败事实充满人性色彩,观众在观看时会对这一既定事实充满遗憾,从而在情感上更偏重于同情项羽。最后,精当的选材同样是项羽形象确立的关键因素。楚汉相争为时较长,艺术则需要集中,司马迁用“互现法”塑造项羽形象。《千金记》不以项羽为主角,故在司马迁的基础上略去更多细枝末节。仅选取“鸿门宴”“垓下之战”“乌江自刎”等有关片段加以改编,而后两个片段则是公认的《项羽本纪》中最具悲剧性、最能展现项羽形象的两个片段。况《千金记》体制颇长,不可能一次搬演完毕,故多改成折子戏流传。在后来的戏曲选本中,《千金记》被选的共有十一出,如表1所示。

表1 《千金记》被选出目汇总

除【北追】 【登拜】外,基本都以项羽为主脑。各种传本曲谱名称略有不同,曲牌也有出入,但故事内容基本是一致的。而京剧演出剧目中,则以梅兰芳据之改编的《霸王别姬》最为著名。《史记》中语焉不详的片段成为舞台上经久不衰的经典,项羽形象也被完善和定型。

传奇与史书不同,史书以实为主,戏剧则以奇为主。《千金记》中项羽死后仍屹立不倒,众军士抬不动,只有韩信以臣子身份参拜后才倒地。传奇化的色彩使项羽作为一代霸王的形象更深入人心。此外,【夜宴】出将项羽放置在清幽景色下描写,同样为楚霸王悲情英雄形象增色不少。

三、脚色设置及其功能转变

脚色制是中国古典戏剧特有的形式特征,古代戏曲角色扮演人物往往是通过“脚色”这一媒介实现的。项羽“悲情英雄”形象之所以能流传更广、评价更高、更受欢迎,与《千金记》中脚色分配及功能转变关系密切。

《千金记》中项羽由净行扮演。徐扶明《元代杂剧艺术》指出“元杂剧净行,大都扮演权豪势要、糊涂官吏、鄙劣富户、无赖之徒以及所谓市井小人,大致可分为来两类。一类是反面人物……一类是滑稽脚色。”[6]南戏在沿袭元杂剧中净脚插科打诨的角色定位的同时,衍生出丑脚这一行当,与净角配合滑稽演出,净丑皆饰演社会底层人物。《千金记》中除项羽形象外,净脚还分别扮演地痞流氓、歹徒、粮仓官、小偷、军校、副将、军士、齐国父老、驿丞、里正、漂母等十余种角色。净脚历来饰演社会底层人物,而随着明传奇体制的扩大及艺术加工,使净脚逐渐走向主角地位。不论是在社会地位还是人物形象上,其插科打诨的戏剧色彩弱化,开始向正剧化方向发展,如《精忠记》中的秦桧、《鸣凤记》中的严嵩,他们位高权重,性格更为饱满。人物形象及社会地位的抬高可以说是净脚最突出的变化。

《千金记·夜宴》借项楚麾下头目之语道出项羽外貌形态:“若论俺主公,真个他威名压众,英武过人。战则有必胜之能,攻则有必取之势。勇能举鼎,比乌获于下风。力可拔山,却共工于末坐。乌骓高驾,紫云韁揺动玉连环。虎帐宏开,锦征袍掩映黄金甲。”[5]44项羽威风凛凛的将军形象跃然纸上。霸王脸谱也在《千金记》中得以形成,第十出【投阃】中,净扮项羽,丑办投军者。(净)“这花根子,我问你是哪府哪州哪县人氏。”(丑)“嘎,原来是那黑脸老官说的明白。”[5]25可知丑为花面,项羽则是庄重的黑面。后世搬演亦可一窥舞台上的霸王形象。焦循《剧说》转引王维扬《书陈优事》一文记载清代陈明智演出《千金记》项羽时的情境,摘录如下:

陈始祛其囊,出一帛抱肚,中实以絮,束于腹,巳大数围矣;出其靴,下厚二寸余,履之,躯渐高;援笔揽镜,蘸粉墨,为黑面,面转大。群优乃稍释,曰:‘其画面颇勿村!’既而兜鏊绣铠,横矟以出,升氍毹,演【起霸】出。[7]199

项羽为《千金记》要角,陈明智身材矮小,故演出时需用服饰增加气势,以黑面示人。在中国脸谱艺术中,黑面代表刚正不阿、英勇豪爽。这就间接向观众传达出项羽为英雄人物的信息。

其次,净脚戏份加重也是其功能转变的重要因素。元杂剧中净脚的主要任务是以滑稽诙谐的表演调节气氛,调节冷热场子,经常作为一个独立的片段穿插在杂剧中,故净脚对故事发展整体推动作用不大。随着净脚饰演人物的转变,净这一行当在戏剧中开始占有举足轻重的地位。《千金记》中描写项羽关目颇多,其余净脚所演人物集中于一出,且以滑稽搞笑为主,对戏剧情节发展无明显推动作用,独项羽则占据十二出目之多,且有八出都以项羽为主进行描写。《千金记》共五十出,生所扮演的韩信共占二十五出,但以之为主的也不过十余出,且以文戏居多。由此可见,《千金记》中净脚在戏份上已开始拥有和生旦并驾齐驱的地位。明末清初,为解决剧本体制冗长的问题,折子戏盛行,这为脚色发展提供了机会,折子戏中的脚色以展示伎艺愉悦观众,戏曲形式超越内容,观众更倾向于表演性更强的净脚与丑脚,这也直接导致这两个脚色地位的上升。《千金记》中对项羽要求颇高,“其呜咽咄咤,轰霍腾掷,即名优颇难之”[7]199。后世搬演《千金记》也多以【起霸】 【夜宴】 【别姬】 【乌江】出为主,可见表演性更强的净脚更受观众喜爱,而这些出目的频繁演出也使项羽“悲情英雄”形象流传更广。

明清传奇的繁盛促使古典戏曲脚色发生大规模分化,传统生旦净末丑五行分化出老、小、副等次要脚色。这也直接抬高了净行在传统戏曲中的地位。《千金记》已可明显看出净角功能的转变,这对抬高项羽形象也发挥了重要作用。

四、明代戏曲文化与儒生沈采

沈采,字炼川,嘉定(今属上海市)人,生平事迹不详,仅有一些现存的文人笔记和戏曲理论稍有提及。吕天成评价沈采“名重五陵,才倾万斛。寄游适则逸趣寄于山水,表勋猷则热心畅于干戈。元老解颐而进卮,词豪攦指而搁笔。”[8]可知其极善作曲。庄一拂《古典戏曲存目汇考》记载沈采约生活于明成化年间;2014年杨霞在其硕士论文《沈采及其剧作研究》中经考证后认为沈采生活于成化、弘治年间,进一步佐证了庄一拂的观点。

明前期,统治者大力提倡程朱理学与孔孟之道,对戏曲创作、演出严格管控。《客座赘语》卷十“国初榜文”载:“今后人民、倡优装扮杂剧,除依律神仙道扮、义夫节夫、孝子顺孙、劝人为善及欢乐太平者不禁外,但有亵渎帝王圣贤之词曲、驾头杂剧非律所该载者……一时拿送法司究治。”[9]在强大的政治高压下,明前期戏曲创作普遍表现出宣扬礼乐教化的倾向,如丘濬《五伦全备记》满篇仁义道德。正统之后,国势下滑,成化、弘治二帝也并未实现真正的中兴。社会危机之下,历史剧纷纷涌现,知识分子借之表达自己的参政热情与社会责任感。沈采受时代风潮影响,创作《千金记》。《千金记》开端以项羽为代表的义军推翻秦朝暴政,解民倒悬,即是仁与不仁之间的对立。项羽作为正义之师的首领,沈采塑造他时,自然会显示出其身上的仁义色彩。后来汉军大败楚军,同样是彰显作品“仁义”主题。沈采的另一杂剧《还带记》更是带有明显的劝善意味,这皆与明前期主流戏曲文化有关。仁义思想是贯穿沈采戏剧的主线,与之相辅相成的则是沈采的宿命观。“命”这一核心词在沈采戏剧中处处可见,《还带记》中相士三次出场为裴度相面,贯穿整个戏剧,也为裴度的命运发展打上宿命的烙印。戏剧中人物亦多表明对宿命的认可,如刘一娘云:“穷通得失皆天命,还需显阴德,延余庆。”[10]7裴妻所言:“恩宠如许,莫非还带因由,这阴鸷,非力可求,黄天赐福悠。”[10]115她们皆把穷通与否归为命运安排。《千金记》第一出【开宗】云:“时态有常有变,英雄能弱能强,从来海水斗难量。运乖金失色,时至铁生光。休论先期胜负,何须预扣兴亡,高歌一曲解愁肠。柳遮庭院绿,花覆铁生香。”[5]1开场即表露出人生皆由时运左右的宿命思想。沈采在《千金记》中表达了对明君的渴望,亦流露出对命运无常的喟叹。项羽作为剧中代表性人物,集中体现了沈采的宿命观。项羽也多次将自己的失败归为天命。《史记》中项羽两次提及“天之亡我”,《千金记》中项羽则强调了七次。《史记》中项王笑曰:“天之亡我,我何渡为。”[3]424《千金记》则多作悲叹介,更增加了宿命色彩。仁义思想的融入与宿命观的强化,将一个末路将领的无可奈何之感描写得淋漓尽致,从而确立了项羽“悲情英雄”的形象。

项羽作为楚汉相争的失败者,之所以能流传千古,首先归功于司马迁《史记》中的塑造。而他能从呆板的文学叙事中脱颖而出,在戏曲舞台上大放光彩,则有赖于《千金记》的改编。《千金记》之前,项羽在戏曲中多以反面形象出现,且戏份不多,如《高祖濯足气英布》 《萧何月下追韩信》,皆是为了凸显韩信的雄才大略。《千金记》虽仍保留了韩信的主角地位,但也从根本上将项羽塑造为“悲情英雄”。同时,《千金记》取材丰富,情节紧凑,故它也成了后世戏曲创作的重要素材,如清代宫廷大戏《楚汉春秋》即参考了《千金记》中的部分曲词与情节。京剧与地方戏也沿袭《千金记》的创作基调来美化项羽,进一步强化了其作为“悲情英雄”的形象定位。对《项羽本纪》与《千金记》中项羽形象的探究,有助于深化对中国文学世界中项羽形象流变的认识。