ICT人才困境探讨

2020-09-15杨楼

杨楼

[提要] 在数字化时代,新一代信息技术(ICT)产业蓬勃发展,已经全面融合渗透到经济社会的各个领域,深刻的改变社会的生产、生活和思维方式,成为推动经济发展的重要引擎。然而,在这场快速推进的科技革命和产业变革中,作为促进产业发展的支柱,我国ICT产业却面临着人才供给绝对量缺少、人才错位等问题,严重制约ICT产业的健康快速发展。为此,寻求破解ICT产业人才困境的方法,快速高质量的培养信息技术产业人才成为刻不容缓的议题。

关键词:ICT产业;就业矛盾;人才错位;人才培养

中图分类号:C96 文献标识码:A

收录日期:2020年6月4日

一、引言

在十九大报告中“数字中国”、“发展壮大新动能”概念的引导下,我国产业信息化进程不断加速,越来越多的企业开始关注新兴技术的应用,加快传统行业数字化转型的步伐。工业和信息化部统计显示我国ICT相关产业(电子信息业、软件业和通信业)的产值保持着年均20%的增长速度。然而与ICT产业快速发展不相匹配的是人才储备存在巨大缺口的问题。ICT行业属于知识密集型产业,对于知识条件具有极高的敏感性,存在非常强烈的高质量人才资源依赖性。因此,破局ICT人才困境,准确地强化人才源头对于产业的支撑作用,快速培养高质量的产业人才、建立起完善的人才体系,是ICT产业健康稳定发展的基础。

二、ICT产业人才储备问题

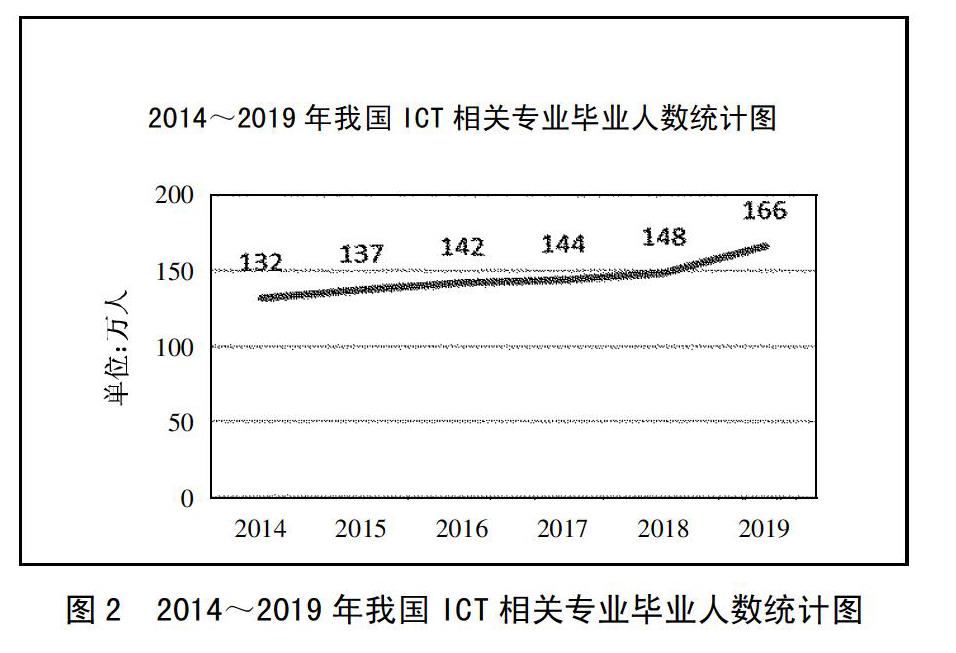

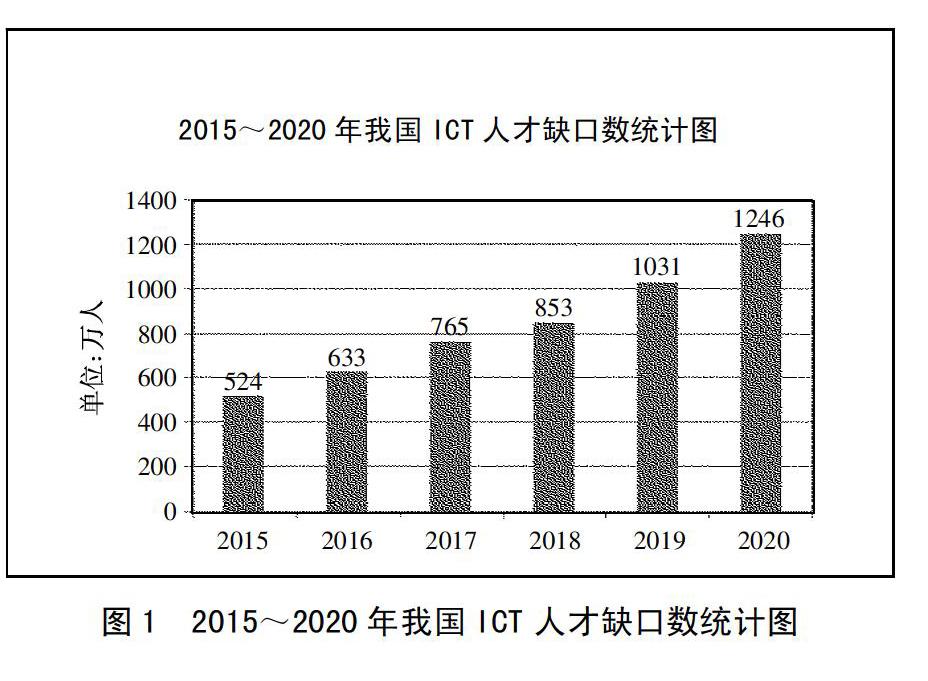

(一)行业绝对供给量不足。随着ICT产业的快速发展,技术的精进化和业务的广泛化,多种岗位类型不断涌现,行业对人才的需求逐步扩大。从图1可以看出,我国ICT人才缺口数呈现逐年上升趋势,2017年人才缺口数为765万人,预估到2020年人才缺口数将破千万,增至1,246万人。但据教育部公布的数据显示,我国历年ICT相关专业毕业生人数虽然呈现逐年上升的状态,但与人才缺口数相比仍有很大差距。我国2014~2019年ICT学科相关专业的毕业人数均不到两百万,2019年ICT行业相关专业毕业生仅为166万人,年增速还未达到10%,所以毕业人数与人才缺口数无论是在总量还是在增速上都相差甚大。根据《ICT人才生态白皮书2018》公布的数据来看,至2020年人才缺口数与毕业人数相差千万。此外,再减去不从事相关工作的人数和培养周期所需时间,每年ICT人才绝对供给量难以适应行业的需求与发展节奏,同时ICT行业的持续繁荣将带来更加庞大的人才缺口。(图1、图2)

(二)人才错位现象严重

1、区域错位:欠发达地区ICT人才净流出。东部沿海地区经济发达,具有明显的教育、技术和人才资源优势,ICT产业多集中于此,能够吸引大批人才集聚。而中西部地区人才需求中空严重,由于社会发展和经济滞后、教育资源相对短缺,ICT产业难以形成规模,ICT产业人才的发展空间有限,薪资待遇、工作环境和晋升空间等吸纳人才的策略都不如东部沿海地区,导致内部培养和外部吸引人才能力较差;另一方面中西部地区人力资源管理制度不够市场化,缺乏合理的工作分析和工作评价制度,对于薪酬设计方面也不够合理,这种非科学化的管理难以留住优秀人才,出现中西部人才净流出的现象。

2、梯队错位:缺少优秀中层人才。ICT产业人才的获取难度和进入门槛较高,需要应用能力较强、有创造能力的复合型人才。然而大学生当前的课程设计多为理论性的知识体系,因此很难招聘到和行业需求相匹配的人才。初入企业的也多是经验缺乏、欠缺行业知识背景的基础性新人,从进入企业到独立工作需要1~2年的适应期,难以快速成长为能够独当一面的管理者。此外由于产业的快速发展,很多现有中层人员无法快速转变工作方向、缺乏发散性的创新思维、无法跳出既定的框架思考问题,再对中层员工进行内部培训、能力选拔到输出价值、企业认同需要较长的培养周期,难以跟上行业的快速发展。从而导致中层能力断档、优秀人员的错位,严重影响了ICT行业的健康发展。

3、结构错位:缺乏专业型人才。目前,我国ICT行业人才供给还未形成整体系统,现有人员供给多集中于平台开发,缺乏对重点行业应用开发人才的针对性培养。随着ICT产业在应用领域的快速发展,专业型的应用人才将呈现巨大缺口;同时,迫切需要转型的传统行业由于薪酬不高,难以吸收优秀人才,而ICT企业在招聘时多集中于部分双一流高校,对于普通高校人才吸收程度较低,出现供需错位。伴随着ICT产业在应用领域的快速发展,这种结构性错位将成为ICT行业持续发展的瓶颈制约。

三、推进ICT行业人才良性发展政策建议

ICT产业具有快速成长性和显著的变革性,在如今ICT产业供需矛盾突出、人才错位严重的情况下,必将倒逼产业人才结构不断调整以适应信息化的产业需求,来破局当前的人才困境,推进人才变革,从而寻求和培养“质”“量”并存的ICT人才并加快人才的价值输出、实现东中西协同发展,是推动行业健康深化发展的前提。

(一)加强校企合作,推动产学研深入融合。深化高校、科研院所与ICT企业的交流合作,确定ICT相关产业内涵,明晰企业所需的人才资质和诉求,与高校共建ICT相关课程和专业,建立起企业需求相接轨的课程体系,注重基础理论与方法,兼顾知识的前沿性和系统性,并适当扩大招生规模;完善办学条件,搭建实验室和相关配套环境,推进专业实训,促进教育和人才培养模式的创新;关注行业的一手需求,以培养具有创新精神、实践能力强和工程素质高的复合型应用人才为目标,基于ICT岗位技能要求来定位学生培养的方向,重点关注行业性、实践性和应用型的人才供给,以市场需求为导向促进学生技能的纵深发展。从而培养起一批既有行业知识背景又有实际操作能力的优秀人才,以减少员工进入企业的适应周期,实现人才价值的快速输出。

(二)建立良好的企业文化,促进人才培训和稳定。ICT产业也应该从行业实践性和自身业务特色出发,打造长效的人才培养机制。注重对员工综合能力和核心人才的培养,积极推动培训后的应用和考核,加快企业在培养投入方面的投入转化。鼓励中层员工积极参与培训,增进其行业知识与技巧,培养向上思考、全面思考和系统思考的能力,推进各部门之间的沟通与协调,营造起企业内部良好的学习文化和共同规划工作的氛围;建立起有针对性的管理策略,实行差异化的人才培养,深入挖掘各类型人才的能力和价值,加快人才变量向发展增量转化的进度;加强企业与员工的联系,完善按绩效考核方法和内部管理机制,建立起长效的分配激励制度,构建多重、多种利益分配机制,鼓励员工多劳多得、优劳优酬,打造企业和员工的利益共同体;招聘时注意加强人员的退出倾向、工作参与性和积极情感,入职后为员工提供公平的晋升机会和晋升空间、从精神和物质两方面提高员工的离职损失,增加员工与公司的黏性以保证人才的稳定性。

(三)加强中西部地区人才管理,适当倾斜政策、资源。在推动当地经济发展的同时,政府应对中西部地区ICT相关产业出台一定的优惠政策。一方面对ICT企业实行一定的税收优惠和政策支持,吸引ICT企业在此投资建厂;加大对中西部地区工资政策的倾斜力度,提高ICT人才的工资水平、真正提高ICT人才的社会地位和经济待遇。另一方面也应该积极扩大当地高校ICT相关专业的招生,支持中西部高校加大ICT相关专业硕士点和博士点的建设力度。此外,对留在本地工作的优秀ICT人才实行生活补贴、购房补贴以及幼儿托育等鼓励政策,改善人才的工作环境和科研条件,营造尊重人才、尊重知识的氛围,建立起有利于人才脱颖而出、人尽其用的用人机制,完善人才成长和培养的激励机制;积极向东部沿海地区学习,建立起良性长效的薪资分配机制和管理模式,调动人才的工作活力与创造性。从而增加中西部地区吸引和留住人才的能力,推进各区域ICT企业的分工协作与健康发展。

主要参考文献:

[1]王桂林,林金朝,胡学刚.产教融合下新工科ICT人才培养路径探索[J].中国高校科技,2019(5).

[2]信息中心.中国ICT人才生态白皮书2018[R].北京:中国软件行业协会,信息技术新工科产学研联盟,2018.

[3]贾斯曼.习近平同志在福建推动信息化建设纪實[EB/OL].http://m.cnr.cn,2019.4.22.

[4]吕德文.中西部要适应人才竞争趋势[N].环球时报,2019(6).

[5]张国.简论中西部地区如何留住引进后的人才[J].中国高新技术企业,2007(4).