南京城市雕塑的风格类型刍议

2020-09-15邵迪莎

摘 要 作为一座传统文化与现代文化相得益彰的大型都市,南京的城市雕塑已成为城市文化的重要组成内容,是我国城市雕塑发展得最为出色的城市之一,区域风格明确,题材类型多样。但也存在作品气质稳重有余、时代性相对不足等问题,有必要在创作观念、艺术审美、技术材料等方面继续加以探索和拓进。为展示南京的城市文化风貌和艺术品位,引导市民认识“美的历程”,传播正确的美育观,通过分析南京现有城市雕塑的发展特点、类型,为提升市民的审美素质作出更加突出的贡献。

关键词 南京;城市雕塑;风格;类型

引用本文格式 邵迪莎.南京城市雕塑的风格类型刍议[J].创意设计源,2020(4):47-52.

Discussion on the Style and Types of Nanjing Urban Sculpture

SHAO DIsha

Abstract As a large-scale city with traditional culture and modern culture complement each other, the urban sculpture of Nanjing has become an important component of urban culture content. Nanjing is one of the most outstanding urban sculpture development city in China. Regional style clear, subject matter type diversity, but there are also works of temperament stable and more than the relative lack of the times and other issues need to continue to explore and expand in the creation of ideas, art aesthetic, materials and other aspects to show Nanjing's urban cultural style and art, to guide the public to understand the process of beauty, to spread the correct aesthetic education view, to make a more prominent contribution to improving the aesthetic quality of the citizens.

Key Words Nanjing;urban sculpture;style;type

[基金项目]本文系2019年度江苏省第五期333高层次人才培养工程科研资助项目“江苏段运河、淮河沿线民间工艺美术风格比较与传承、创新研究”(项目编号:BRA2019075)阶段性成果。

南京既是一座拥有2 500多年建城史的著名古都,也是一座传统文化与现代文化相得益彰的大型都市。在南京城市文化的营造中,城市雕塑已然成为其中重要的组成因素和文化展示符号,与其他姊妹文化共同组构出当代南京大气与温婉兼具的城市气质。南京城市雕塑的发展基本因循南京的城市地位和规模的发展特点,其高峰的出现与南京城市发展的高峰节点是完全吻合的。

一、传承·嬗变——南京城市雕塑的发展历程与阶段性特点分析

截止到2016年,南京市共有各类城市雕塑作品1 061件[1],按风格类型划分,大致可分为古代、近代和现当代三个阶段,时代特色比较显著。综合来看,其类型特点基本如下:

(一)辟邪仁瑞——帝王陵寝文化中的南京古代雕塑

南朝既是南京城市发展的初创期,也可被视为南京城市雕塑史上的第一个高峰。这个时期的帝王陵寝雕塑种类多样,有石兽、石碑、石柱等,其中以辟邪雕塑最为突出。该时期对于辟邪的塑造,无论是宏观造型,还是细节刻画,手法均较为夸张,目的是表现出一种勇猛与神秘兼具、蓄势待发的动感。这个时期的雕塑作品多散落于民间,主要的遗存有:位于江宁区麒麟镇麒麟铺村的宋武帝刘裕初宁陵石刻、栖霞区十月村梁萧景墓石刻、栖霞区新合村甘家巷萧憺墓和萧恢墓石刻、江宁区上坊镇陈武帝陈霸先万安陵石刻等。值得一提的是,曾经出现于南京市徽中的“辟邪”造型即取材于梁蕭景墓石辟邪。当然,由于该时期的雕塑作品主要服务于其时的帝王陵寝文化,与当下“城市雕塑”的意旨相差甚远。

朱明王朝是南京城市发展的第二个高峰期。虽然明朝在南京的定都时间仅有54年(公元1368-1421年),却为今天南京的城市格局和城市文化气质的形成奠定了坚实的基础。该时期已开始出现具有一定城市雕塑意涵的作品,不过,彼时艺术水平最高的作品依然集中出现于明孝陵,尤其是分列神道两边的石像生,体量宏大,造型生动,敦厚粗犷,线条流畅,雕刻技法简约概括,线条壮硕与精致呼应,确立了明朝陵寝文化中雕塑的“明风”。清朝时期,南京的城市雕塑逐步向宅第园林等私家空间之中普及,如甘熙故居、瞻园中的雕塑作品,刻工精良、典雅古朴,成为清代南京木构建筑中装饰雕刻的上品,并已略呈“城市雕塑”之意。

(二)西学东渐——文化转型进程中的南京近代城市雕塑

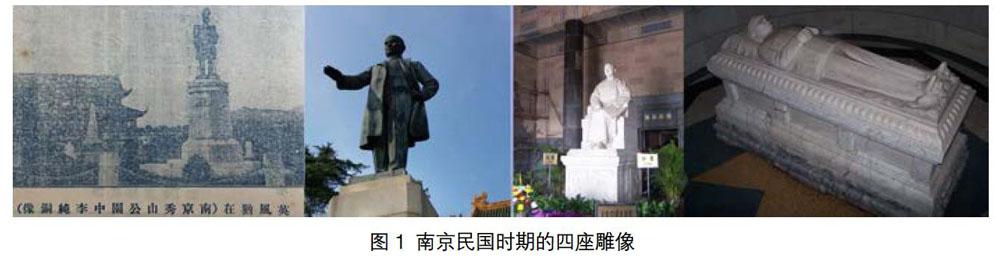

鸦片战争之后,中国近代城市雕塑创作在西方殖民文化的影响之下,呈现出比较明显的变更之景观,当时一批留学、交流归来的画家、雕塑家,也参与到城市雕塑的现代性风格创作之中。其时的南京,基于自身不二的城市地位,通过与建筑的关联,出现了一批具有近代城市文化意味的雕塑作品。(见图1)

1912年,民国政府定都南京,后经一系列波折之后,终又于1927年回归南京。自此,南京成为民国时期中国的政治中心和文化中心,极大地推进了南京城市的全方位发展。国民政府于1929年12月颁布的《首都计划》所规划的28项内容[2],成为南京城市发展史上重要的“事件”。虽然该计划还存在有明显的时代局限性,不过其中所规划的南京城市空间布局、道路系统、公园安置等内容,依然体现出其时政府的深微用心。尽管最终因各种原因没有如期实现所设想的城市面貌,却也因此推进南京的城市面貌出现巨大变化,具有近现代城市文化品格的风貌初步成形。

民国时期也成为近代南京城市公共艺术创作和发展的重要时期,辅之以上海时尚文化的辐射影响,南京城市文化因此也出现了大量新鲜、时尚和世俗的元素,开放式公园、西式咖啡馆、电影院等新潮生活设施大量出现,市民对于城市文化建设和艺术审美的主动性诉求愈渐增强,这种诉求也极大地推进了该时期南京城市雕塑的发展。这个时期的南京,贵为一国之都,吸引和集聚了大批名震遐迩的美术大师,艺术创作的风格也成为当时全国艺术创作的风向标。特别是通过西学东渐,南京城市雕塑创作出现了一批中西合璧的作品,这在吕彦直设计的中山陵中得到了集中的体现,虽然其功能依然还是陵寝文化之延续,不过公共性已非常明显,尤其在创作观念和表现手法上,西方现代艺术的理性精神已初见端倪,与中国传统雕塑的意趣形成明显差异,与当时国际艺术发展趋势也是一致的。这个时期南京的城市雕塑,除继续保持传统题材的创作之外,还出现了四尊写实性很强的名人雕塑,除被认为是南京史上第一座具有纪念性质的名人雕像——北洋军阀李纯铜像之外(已被拆毁),另外三尊为孙中山先生的立像、坐像和卧像,均位于中山陵,其中最为精彩的是位于中山陵祭堂的孙中山先生坐像,该塑像造型细致,比例准确,理性精神充溢其中,生动地表现出孙中山先生的神态表情和性格特征,是民国时期南京城市雕塑中最具代表性的作品。

(三)自律開放——现当代的南京城市雕塑

自1949年至今,南京城市雕塑的发展大致经历了三个阶段,即:1949年至1979年,1979年至20世纪末,本世纪初至今。

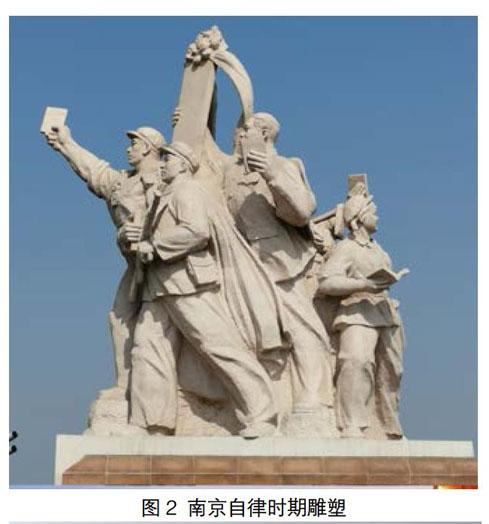

1.自律时期:1949年至1979年

中华人民共和国成立之后,南京城市雕塑的发展迎来了黄金时期。据统计,这个时期在南京出现的各类雕塑作品达400余件,不仅数量激增,在风格和功能上也日趋成熟和稳定。由于特定的历史原因,这个时期的题材选择基本为工农兵、领袖塑像等,出现了一批具有全国影响的力作。如1967年创作的位于南京栖霞区栖霞街道原十月村的毛泽东塑像,时代风格显著,是该时期南京最具代表性的领袖形象作品之一。1968年完成的“南京长江大桥桥头堡组雕”;1979年由刘开渠设计指导、集体创作的雨花台烈士陵园“英勇就义”群雕;1979年创作完成的“渡江胜利纪念碑”等,成为该时期南京乃至全国城市雕塑的重要作品。此外,散布于城市多个区域及校园的雕塑作品,也是该时期南京城市雕塑创作的重要内容。(见图2)

整个自律时期,南京的城市雕塑创作不仅表现出史诗般波澜壮阔的艺术风格,还承载了该时期鲜明的时代信息。当然,不足也很明显,如创作观念比较保守、单一,题材的重复性较为明显等,这与当时社会的大气候是分不开的。

2.开放时期:1979年至20世纪末

改革开放全面展开之后,在新一轮城市发展大潮中,域外艺术创作观念开始为南京城市雕塑的创作所借鉴和转化。这个时期的南京还成为了全国雕塑作品重要的创作和生产基地,自上世纪90年代至本世纪初,全国有近80%的城市雕塑产品出自于南京,全国最早的城市雕塑企业也最先诞生于南京[3],可见该时期南京城市雕塑强大的创作生产能力及在全国雕塑行业中的重要地位。(见图3)

实际上,自1954年始,南京市政府就开始有计划、有步骤地颁布《南京市城市总体规划方案》,其中的相关政策对于推进南京城市雕塑的发展起到了良好的作用。改革开放之后,由于域外文化的大量进入,极大地冲击了南京城市雕塑的创作观念,并在一段时期内出现了两极分化的思潮,即要么过度强调作品的政治性特征,要么专注于纯粹的个人观念表现,两种思潮均在一定程度上忽略了城市雕塑创作所应发挥的应有功能。此类现象的出现,同样与当时正处于转型期的社会语境相关。

3.腾飞时期:本世纪初至今

进入21世纪后,以位于南京卡子门高架桥和机场高速进出口的“世纪塔”为代表,真正意义的城市雕塑开始出现于南京。这件完成于2001年的作品,突破了传统雕塑的单向内涵,展现出美术创作与设计相结合的优良特质,并体现出鲜明的科学性和工程性特征。其造型既似一艘扬帆起航的大船,又如一架奏响新世纪时代旋律的竖琴,立意鲜明,寓意深远。“形成了动静结合、富于力度和表现力的结构造型,体现了新时代人民奋发图强、团结一致奔向新世纪的主题[4]。”(见图4)

以“世纪塔”为起点,本世纪前二十年,南京城市雕塑的发展出现了两个高峰期:

第一个高峰期出现于2005年至2007年间,由著名雕塑家吴为山先生创作的“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”扩建工程的主题性系列雕塑,成为本世纪前十年南京城市雕塑的巅峰之作。这一系列雕塑作品主题思想明确,指向性清晰,体现出厚重的纪念性和强大的教化性功能,无可争议地确立了本世纪前十年中国城市雕塑的典范地位。

第二个高峰期出现于2014年南京青奥会的前后期。依托于青奥会的举办,南京城市雕塑创作获得了全新的国际化语境,使南京城市雕塑的创作水平再上新台阶。(见图5)为迎接第二届夏季青奥会,南京市政府以“青春的力量”为理念,与中国雕塑院共同组织了国际城市体育雕塑大赛[5],有50余件以体育为主题的雕塑作品在青奥场馆周边及南京窗口区域落地。这批深蕴民族性与国际化双重特征的雕塑作品,具有明确的艺术性和公共性双重特质,在展现出城市雕塑自身应有风貌的同时,还全面地展示出符合新世纪文化语境要求的创作特点,是新时代南京城市文化观和艺术观的全方位体现。

综上可见,随着社会的发展,无论是街道社区改造,还是主题空间广场;无论是历史遗存、人文风景,还是新兴的商场地铁、艺术文化园区,具有现当代意义的南京城市雕塑的创作观念,已逐渐形成了紧扣历史、地域文化的自觉性。特别是改革开放之后,作为国内一线城市,南京的城市雕塑创作已逐渐突破曾经的单一化模式,成为当前我国城市雕塑艺术发展最为出色的城市之一。

二、多元·多维:南京城市雕塑的区域分布状况与题材类型分析

城市雕塑作为一种直观性、艺术性、体验性和教化性的物态,非常适宜作为展示城市风貌、营造城市文化氛围的重要载体。在当下诸多城市的规划建设中,城市雕塑已被作为城市文化的重要组成元素,广泛设置于城市典型性门户位置、片区入口、开放公园、绿地空间、商业圈、交通沿线、行政、教育、住宅区等区域,既具有展现所在地城市文化风貌的作用,又发挥出美化和提升城市艺术格调的功能。南京作为国内一线城市,城市定位和区块文化特色明确,其城市雕塑的艺术风格不仅古今融汇,还基于自身特点进行了有目的的创作和分布。

(一)南京城市雕塑的区域分布状况分析

从当前南京城市雕塑的分布来看,大致可分为四类区域:

1.门户区域分布

城市门户区域主要是指在城市中具有窗口性或典型性地位的片区。设置在该区域的雕塑作品,一般具有能彰显城市形象、展示城市定位的表现特质。因此,出现于该区域的雕塑作品风格,以反映时代特色、城市风貌、重大历史人文事件等为主,体量大、主题明、动感强、时代性特征显著。南京门户区域的早期代表性作品主要有南京长江大桥的桥头堡雕塑,当下最具代表性的作品主要有位于卡子门的《世纪塔》、位于机场高速入城路段的《火炬手》等。

2.公共区域分布

城市公共区域人口密集、人流量大,往往被作为城市雕塑的集中展示区域,也是各种艺术创作表现手法乃至实验性作品的重要表现区域。此类区域的雕塑作品多以现当代风格为主,或突出积极的引领意义,或强调美感和艺术性,是城市雕塑艺术表现力的主要呈现空间。南京因受城市历史和文化传统的影响,在此区域中的雕塑作品,依然以与南京有关的历史事件、著名人物等主题性题材为主,最具代表性的作品是位于新街口商业区的中山东路与中山北路交口的孙中山铜立像。该铜立像完成于1996年,由雕塑家戴广文设计,重6.2吨,设计高度5.37米,含基座总高度11.12米,寓意孙中山先生11月12日的诞辰日。该作品造型稳健,动态生动写实,已成为南京市著名的城市地标。

3.商业区域分布

近年来,商业空间已成为南京城市雕塑的重要分布区域,并呈现出文化性、艺术性、时尚性和实验性兼具的风格,既实现了良好的空间美化功能,也在一定程度上发挥出助力消费的作用。如在南京著名的新街口商业圈,通过定期或不定期的活动雕塑作品的展示或更新,在不断为消费者提供新鲜消费氛围的同时,还发挥出了良好的艺术审美功能。

4.生活区域分布

生活区域是人口密度最高的区域之一。该类区域的城市雕塑作品,往往能作为衡量一个城市文化品位高低的标准。因空间所限,该区域的雕塑作品尺度不大,教化性不强,一般纯粹为装饰之用。从目前南京该区域的雕塑作品来看,艺术水准相对一般,特别是题材的选择略显杂乱。由于这类区域以居住民为主,作品的显示度一般不高,因而所出现的重视程度不够、制作粗糙、后期维护不足等问题也比较集中,是当前南京城市雕塑创作和管理工作中亟需重视、改进的区域。

(二)南京城市雕塑创作题材的类型分析

从南京城市雕塑的历史发展和分布区域可见,南京城市雕塑已形成了比较明显的历史性、人文性、标志性和艺术性等特点,在创作题材上亦凝练出主题型、标志型、遗迹型、名人事件型、装饰点缀型等多种类型:

1.主题型——教化的载体

南京主题型城市雕塑的典型代表是分布于江东门的“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”内的系列雕塑。这一系列作品以纪念在南京大屠杀中罹难的三十万同胞为主题,设计为四个分主题,即:表现形态、张力、体量的“家破人亡”主题;表现神态、体态、动态的“逃难”主题;表现悲愤、怒吼、颤抖的“冤魂呐喊”主题以及最后的“胜利之墙”主题。该系列作品立意明确,纪念性特质显著,创作者将艺术的情感和民族情感、人类情感相融合,非常准确地表达出创作的目的和所应传播的教化功能。作为上世纪改革开放之初主题特征明确、教化功能优异的城市雕塑作品,位于雨花台的“英勇就义”群雕在创作观念和手法上开始突破前三十年雕塑作品的惯有思路,采取了取舍有致、虚实结合的手法,着重强调烈士们的眼神和面部表情,而概括处理其他部位,使群雕的主题更加鲜明强烈。其他单体雕塑如位于南京国际航空烈士公园的雕塑“正义之神”、由雕塑家熊秉明创作的位于南京大学校内的“孺子牛”等也很好地体现出了明确的主题性和教化性特点。

2.标志型——城市的地标

标志型城市雕塑是指能代表城市或特定区域的历史、文化、时代特征的具有符号标志特征的作品,标志型雕塑作品与主题型雕塑作品亦有重合之处。该类作品也是南京城市雕塑创作的重点,位置佳、体量大、视觉冲击力强是这类雕塑的表现特点,前文所述的位于新街口的孙中山先生铜立像是这类作品的典型代表。本世纪最具代表性的作品之一是由吴为山先生为2014年青奥会所创作的、立于南京机场高速主干道的“火炬手”。该作品高16.5米,跨度39米,分两部分,一部分是彩虹状的不锈钢底座,主体部分是一个手举火炬,身形夸张拉长,正在奔跑的体育健儿。在创作理念上,吴为山先生成功地综合了西方写实艺术理念与中国写意美学精神,匠心地将中国传统文化元素进行了当代转换,塑造出运动的力量和美感,弘扬了热情、奋进、拼搏的青奥精神与文化。该作品也是迄今为止雕塑史上最大的火炬手形象,被吴为山先生动情地称为“永远的追梦者,永远的使者”[6]。奥林匹克博物馆馆长弗朗西斯·加贝(Francis Gabet)称赞该作品是人类团结的象征,展示出人类的大爱与友谊[7]。田跃民创作的位于江山大街与燕山路口以南河西国际青年广场的“九骏”,也是一件具有强烈城市地标特点的雕塑作品。九匹骏马姿态各异,奋蹄疾驰,与现代感强烈的青奥双塔遥相呼应,是将悠久的中华文明与“更快、更高、更强”的现代奥林匹克精神相结合的当代阐释。由吴为山先生创作的位于南京站的巨型镜面不銹钢雕塑“梦舟”,也从不同的角度,在弘扬奥运精神的同时,发挥出了展示南京城市精神面貌、提升国际影响力的功能。其他如1998年落成的位于中山门广场的青铜“辟邪”也具有较为显著的标志型特征。

3.遗迹型——历史的守护

两千余年的建城史,使南京至今保存有大量的具有历史文化价值的雕塑作品,彰显出南京深厚绵长的城市文脉,如散落于民间的南朝石刻作品;现存于明故宫午朝门公园内的石狮、石像、石柱础;明孝陵中的石像生;紫金山景区的部分雕塑等均可归为此类。这些雕塑作品不仅是南京城市发展的见证者,也是南京城市文化演进的守护者,具有深厚的历史价值和文化价值。

4.名人与传说型——人文的积淀

南京贵为“六朝古都”,历史悠久,名人辈出,是雕塑创作的重要表现对象。这类城市雕塑作品主要有阅江楼景区的朱元璋像、郑和宝船遗址公园的郑和像、四平路广场的刘伯承元帅像、秦淮河桃叶渡的吴敬梓像、紫金山“红楼艺文苑”的曹雪芹像、南京宁海路与广州路交口的袁枚像、南京师范大学仙林校区的徐悲鸿、傅抱石的铜立像、幕燕滨江风光带的“乾隆寻父”像、夫子庙江南贡院考生应试雕像等依据历史事件或传说创作的雕塑作品等,均从不同角度展现出南京深厚的历史和人文积淀。

5.装饰点缀型——空间的节律

装饰点缀型雕塑作品基本出现于改革开放之后,其创作观念已逐渐摆脱早期单一题材的束缚,更加关注作品的艺术性、表现性;在创作题材的选择上更加自由、多元,手法材料的运用也愈发多样,如位于月牙湖南门口的朱雀雕塑、南京凤凰广场的凤凰雕塑、下关宝塔桥的剪纸形雕塑等,装饰功能强烈。这种雕塑更新快,风格多变,创作目的清晰,创作观念较符合时代需求,因而认可度较广。

三、冲突·局限:南京城市雕塑发展中的不足分析

南京城市雕塑,地域特色鲜明、文化特色显著、人文气息浓郁,其创作水平和艺术品质在国内居于领先地位,但依然存在有一定的不足,特别是与北上广深等超一线城市相比,还有着较大的完善空间。其不足主要表现在:首先,在南京城市雕塑的创作传统中,一直较为关注历史事件和名人等题材,精品迭出,但在艺术创作观念、多维交互表现、科技材料运用及时尚特色展示等方面尚存有一定的不足。其次,近代南京城市雕塑,基本表现为对西方艺术理念的借鉴或模仿;特定时期的雕塑创作,也是强调对苏联雕塑创作观念的学习,着力于写实性和具象性。基于此背景之下所创作出的大量雕塑作品,在各个时期均很好地发挥出了审美、教化和传播等应有功能,不过艺术风格略呈单一。尤其需要指出的是,历来至今的南京城市雕塑,均为静态雕塑,动态或多维交互的雕塑作品相当匮乏,而这恰恰是体现当代城市文化气质和精神面貌的重要载体。再次,南京当下的城市雕塑在材料的选择上依然以大理石、青铜、玻璃钢等传统材料为主,在创作技法上遵循传统,但却有保守之嫌,缺乏对于新材料、新技术的更新和尝试,因而在城市气质的表现上,较之于北上广深等超一线城市,南京的城市气质稳重有余,活力却相对不足的现象也是显而易见的。对此,笔者认为,当下和未来的南京城市雕塑創作可以针对上述几点不足,加以对标、对口的改进和完善:

第一,对于创作题材的选择,在继续保持和发扬历史性、文化性等雕塑作品社会功能的同时,通过对于现当代生活的发掘和提炼,形成一系列与当代生活密切相关的城市雕塑作品,使城市风貌既具有坚实的历史文化底蕴,又能展现出与时俱进的人文性、科技性和时尚性等特征。

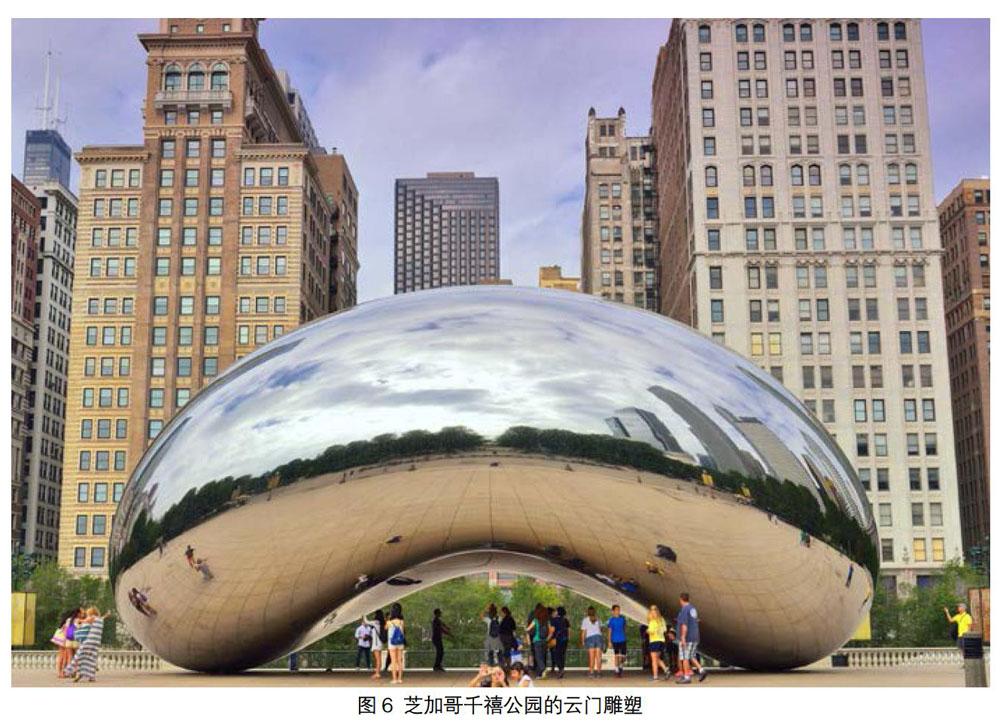

第二,着力探索与新材料、新技术结合的途径,形成新的创作观念。南京作为一座历史底蕴深厚的城市,对于新生事物的包容并蓄是其延续数千年辉煌的立身之本。因此,在当代南京城市雕塑的创作中,继续发扬吐故纳新的固有特质,加强科技性在城市雕塑创作中的参与,既是必须的,也是必要的。进入21世纪以来,西方发达国家的雕塑创作已突破传统的、静态的、纪念性的和永久性的固有模式,而代之以动态的、交互的和多维的乃至跨文化的展示模式,这其中,材料与科技助力于雕塑的创作是最突出的表现。本世纪初,在芝加哥千禧公园的设计规划中,不锈钢镜面雕塑作品“云门”(Cloud Gate)成为其中的亮点之一。这件作品不仅是一件艺术的、抽象思辨的、哲学的城市雕塑,更是一件结合了当时最新材料和焊接技术的科技与艺术相结合的经典作品。“云门”也因此成为了新世纪芝加哥的城市地标之一[8]。(见图6)这种与时俱进的设计观值得南京借鉴,特别是在主要的商业圈等公共空间中加以运用,不仅有助于活跃城市公共空间的人文气氛,还有助于提升南京的城市文化品位,展现更有活力、更为亲和的城市表情。

第三,南京有必要建成多个风格多样、主题明确多元的雕塑公园,这不仅是城市文化的需要,也是展示城市艺术格调的需要。特别是总书记在全国教育工作大会上所提出的“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的重要论断中,已将“美育”置于重要的地位,城市的文化传播必须要通过各种载体和手段引导每一位公民认识“美的历程”,而城市雕塑正是传播正确审美观、提升美育素质的最佳载体。虽然南京目前已经拥有了青奥体育文化公园,但还远远不够,对于南京这座历史悠久、文化积淀丰厚的城市而言,有必要继续设立和建造不同形式、不同主题、不同风格的城市雕塑公园,为提升市民的审美素质、活跃城市文化氛围锦上添花。

令人可喜的是,南京城市雕塑创作中曾经相对保守、单一的模式如今正随着创作观念的开放和新一代艺术家的成长,已经发生改变,特别是在当前大力推进文化自信的社会背景之下,学习、借鉴和汲取优秀的创作观念,运用先进的科技材料,积极转化本民族的文化精髓,已逐渐成为业界的自觉。我们有理由相信,假以时日,南京的城市雕塑必将呈现出更加丰裕和多维的新时代风采。

参考文献

[1]韩军.南京城市雕塑文化精神意蕴研究[J].艺术教育,2016.

[2]戎华,竺均.孙中山改写南京“城市地理” 中国最早的现代城市规划——《首都计划》》[J].中华建设,2009.

[3]南京雕塑产业如何重现辉煌[Z].南京日报,[2010-12-21].https://news.artron.net/20101220/n141711_1.html.

[4]冯健,吴京,吕志涛.南京世纪塔结构分析[J].建筑结构学报,2001.

[5]云净.南京·国际体育雕塑大赛启动仪式在京举行[J].美术观察,2012.

[6]顾星欣.永远的追梦者永远的使者 吴为山详解“火炬手”创意[Z].中国江苏网,[2014-08-13].http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/csj/u7ai2266330_k4.html.

[7]邢翀.吴为山创作《火炬手》雕像落户奥林匹克博物馆[Z].中国新闻网 ,[2017-07-03]. http://art.ifeng.com/2017/0703/3352393.shtml.

[8]张犇.芝加哥千禧公园“云门”的设计特色及启示[J].装饰,2011.

邵迪莎

南京航空航天大学