现代主义百年后的城市反思

——延续群体建筑时代文脉

2020-09-14李高梅河北工程大学建筑与艺术学院硕士研究生

李高梅 河北工程大学建筑与艺术学院硕士研究生

汪永赫 河北工程大学建筑与艺术学院硕士研究生

连海涛(通讯作者) 河北工程大学建筑与艺术学院副教授、天津大学建筑学院博士研究生

现代主义建筑在中国何时发端尚无定论,清末明初的中国建筑界未迅速接受现代主义建筑的价值观,从20 世纪初到改革开放初期,中国建筑从传统营造到现代主义建筑的转变产生一种基于自我适应与调整的折中价值观,使得现代主义建筑价值观与中国传统形式语言发生融合[1]。传统与现代的矛盾难以解决,20 世纪90 年代,大量方盒子建筑在中国纷纷涌现,导致现在中国城市“千城一面”[2]。

我国很多建筑师试图用传统符号延续中国文脉。但是当一个符号或者元素离开原有语境,其固有的意义便不复存在。社会的物质性建设与其文化内涵难以分离,如果非要将一个时代的形式借用到另一个时代,则无法避免会被当代文化重新定义。例如,运用斗拱和大屋顶意向的湖北潜江曹禺大剧院被RCC 旗下媒体建筑畅言网评为十大最丑建筑之一,如果将中国传统大屋顶与斗拱等元素应用于当今建筑中,其已失去代表等级秩序及结构组成的意义,甚至有可能被看作商业社会下被用来消费“情怀”的手段,此时其精神内核是商业文化,而不是几百几千年前当时当地的文化。因此,传统性与现代性的矛盾无法用以偏概全的传统元素调和。面对现代主义建筑思潮百年发展下普遍存在建筑与传统难以相容的现象,现代主义建筑如何成为附着中国烙印的“特色建筑”。

1 中国特色群体建筑

在近几十年中国的城市发展中,已悄然酝酿了主流视角没有注意到的建筑群体美感。

1.1 九龙城寨

著名科幻小说作家赛博朋克的倡导者威廉·吉布森在香港机场远眺正在拆除的九龙城寨,称其就像一台运转出色的机器,为其着迷(见图1)。九龙城寨被拆除前,日本考察团临摹出寨城结构图,在0.026 km2土地上自发地形成了无数简单粗暴但有效的交通以及无比复杂却清晰的路网。密密麻麻的繁体字广告牌、挤压式的建筑群体,就是这样一个没有运用一丝传统符号的“牢笼”,却让人着迷。这么一个贫民窟就是一个充满特色的建筑群体。

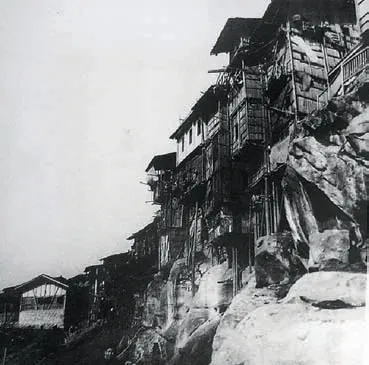

1.2 洪崖洞

洪崖洞是一片具有山城居民特色的传统街区(见图2),其位于重庆市渝中区朝天门半岛北端,区内建筑布局和形式与山地聚居环境特征产生强烈呼应。隔江望去,吊脚楼建筑群悬浮于崖壁,满是写意山水画韵味,其声名远播,被称为巴渝十二景之一的“洪崖滴翠”[3]。这样的建筑群体也是一个充满中国气息的特色建筑群体。

图2 洪崖洞

2 延续时代文脉

九龙城寨建筑群是当地居民在这个时代的建造产物,其延续时代文脉,而洪崖洞地区延续的与其说是传统文脉,倒不如说延续的时代文脉恰好带有传统,因为洪崖洞地区居民一直等到2003 年才被拆迁重建,他们将传统生活习惯延续到当代,建成了一个附着中国特色的吊脚楼建筑群。所以,不管是九龙城寨还是洪崖洞地区,其建筑延续的并不是遥远的历史文脉,而是几十年来该地区的文脉。

建筑群体反映居民这个时代真实生活状态。九龙城寨面积仅有0.026 km2,但却容纳5 万多居民,城寨人口密度超190 万人/km2,是全世界人口最密集的地方。城寨中巷子宽度通常不足1 m,人们甚至可以在屋顶上不受阻碍地穿过整个建筑群。邮递员便在两栋建筑间跳跃,以方便投递。九龙城寨堆叠的建筑形态和复杂流畅又富有特色的通道是居民生活状态的真实写照。而洪崖洞是当地穷苦的搬运工或纤夫为了抵抗风浪及巨大高差的地形自发建造形成的建筑群体,最靠外边的往往都是洗衣人,建筑群形态与居民的生活习惯息息相关。

建筑“自由”增长。建筑并非由受过正规教育的建筑师设计规划,其增长方式完全取决于居民工匠技艺与经验。九龙城寨的建筑形态无法在水平面上延伸时,流动空间不得不转移到九龙城寨的更高层面上,其按照19°坡度向上延伸,这使得水平长度每15 m增高一层,在其第三与第四层有一个额外运动系统,使得持续的水平循环更为流畅。城寨的500栋高楼,在1974年后如雨后春笋般生长起来。洪崖洞地区内街道纵横交错,空间层次复杂,交通空间为了与地形结合,同一道路的标高和空间也充满变化。为了解决进出问题,每一栋建筑都有不同的连接手法,有的多层建筑甚至通过台阶、平台与天桥连接。

但是,不可否认的一点是其自发形成的建筑群体充斥着各种隐患。肮脏的居住环境,缺乏稳定性的结构与混乱的功能分区这一切都好像在呼唤建筑师去发挥自己的专业技能,使得这些“非正统”建筑转变为“正统”。当今建筑界已经有建筑师尝试从这样的角度去进行建筑单体实践,尝试延续当地文脉。

3 单体建筑的时代文脉延续

3.1 张雷与“工匠建筑”

张雷坚信乡村实践价值观,即发现被低估的乡土价值,进而尝试一种工匠建筑学,“向没有建筑师的建筑”学习。在“莪山实践”一系列的乡土建造实践中,张雷察觉到乡村聚落环境及其承载的历史传统文脉生命力与感染力。云夕戴家山乡土艺术酒店由一栋南北向黄泥土坯房屋和一个石砌平顶小屋构成,原有房屋结构实体部分在改造时被最大限度地保留,“畲族土屋”的建筑风貌得以维持,从而呈现出更加密切的“当代乡土”时间关联性;在雷氏小住宅项目中,为了反映现代与传统、城市与乡村互动关系,外立面延续地方原生干砌石墙的做法,同时也是对全国千篇一律新建房屋面砖饰面的反省。

3.2 华黎与“此时此地”

华黎所有项目均关注建筑更为本质的意义,他认为当今城市化充满自下而上的自发性,建筑是由其发展机制决定,并非由建筑设计决定,应将农村建筑物的生活化延续下去[4]。在四分院改造项目中,他认为借重建之机抹去原有城市肌理,简单覆盖重写式的设计对于人心理和记忆可能发展成一场灾难,华黎从大杂院内部违建中透视出城市或建筑实际的物理空间结构始终反映当下生活现状这一事实。传统四合院映射数百年里家庭成员伦理关系与社会阶层结构,以院子作为交互中心,形成外在封闭式内在向心式布局。而华黎考虑到这种组合方式不再契合当今青年一代人作为个体合租的生活方式,于是华黎将场地分成四组空间,每个空间形成一个单独小院落,从而适应当代青年的城市生活状态。

建筑师关注的往往是建筑单体在时间轴线上对于文脉的延续,但是个体的延续无法形成地区特色。既然证明这种时代文脉延续的可操作性,我们何不把这种时代文脉烙印于建筑的群体规划。

4 群体建筑的时代文脉延续

前文提到的洪崖洞吊脚楼建筑群在城市的现代发展过程中出现结构不稳定、木构件破损严重等问题,2006 年重庆市政府对其展开更新建设,建筑师李向北在进行建筑重建时,选择延续当地巴渝文化、码头文化与山地民居建筑文化,用建筑自然发展形态去反映该地区人民码头生活状态。改造后的洪崖洞在2018 年成为仅次于故宫的旅游胜地(见图3)。而反观九龙城寨于1993 年被拆除后,并没有选择延续这样一座赛博朋克风格的建筑群,而是将其设计建造成一座公园。然而,其知名度远远不如当初的九龙城寨,在2015年由香港建筑中心主办的“我最爱的香港百年建筑”投票之中,被拆除的九龙城寨位居第一[5]。

与其说洪崖洞的改造成功在于将地域文化延续到现代商业的语境,倒不如说是用现代设计延续了现代语境下的地域文化。改造前,洪崖洞地区建筑已被当地的居民延续发展到这个时代,反映出当代当地居民的生活状态,表现的是这个地区的时代文脉,只是恰好其建筑形态与几百年前的传统建筑形态相似。

5 结语

现代主义建筑强调与时俱进,创造性地大胆采用新材料、新结构、新技术与新美学,但是现代主义建筑传到中国发展至今,不可避免地产生了“千城一面”的问题,但是某个城市的某个角落也许正存在反映当地居民生活、独属这个城市、独属这个时代的建筑群体。本文尝试从现有的特色建筑群体中寻求共性,从建筑师实践中寻求佐证,提出通过延续时代文脉的方式改善城市风貌雷同的问题。思考当下,寻找城市闪光点,延续属于当代的时代文脉建筑群体。