浅析巴赫《d小调半音阶幻想曲与赋格》中的入文主义色彩

2020-09-12毛淑湘

毛淑湘

摘要:巴赫是巴洛克时期最具有代表性的作曲家之一,他的作品中超越时代的戏剧性是在当时十分少见的,尤其是《d小调半音阶幻想曲与赋格》(下文简称

关键词:巴赫;调式;人文主义

一、创作背景

巴赫所处的巴洛克时期是连接文艺复兴时期和古典主义时期的桥梁,是欧洲封建社会向资本主义社会过渡的时代。这一时期,资本主义萌芽在欧洲兴起和发展,以英国资产阶级革命为开端的欧美资产阶级革命、一些封建国家的改革以及16世纪开始的宗教改革运动使社会阶层发生变化,资产阶级登上历史舞台。他们对教会神学观对人思想的禁锢感到十分不满,主张以人为核心,一定程度上动摇了宗教在人心中的至尊地位。人文主义,狭义指在西方文艺复兴时期兴起的,以人为中心,反对神学桎梏,把人从基督教的精神枷锁中解放出来,肯定个人的价值与尊严的思潮。[1]所倡导的内容均体现入的重要性,音乐生活开始在宫廷、教会和城市市民三个领域展开。不过,由于资产阶级力量尚不强大,音乐的发展还需要有所依靠,所以贵族保护制度仍是巴洛克时期音乐家赖以生存的保障,宫廷仍然是音乐艺术的阵地。而对于巴赫来说,他自幼从他的父亲和兄长那里接受了良好的音乐教育,拥有较高的音乐素养。1718年,33岁的他已经是一位有着高超演奏技艺的宫廷乐长,就任于科登的利奥坡里王子宫。《d小》就是在这个时期创作的。受家族信仰马丁-路德所倡导新教的影响,巴赫在很小的时候就对新教充满敬畏之情。所以,宗教音乐成为巴赫音乐创作的一部分。但是由于受到人文主义思想的影响,他的音乐在创作思想和创作精神上又远远超越了宗教崇拜仪式的局限。在这首作品创作之前,他的第一任妻子离世,这给巴赫带来了不小的影响,生活的艰难也赋予这首作品以非常丰富的内涵。作品中所体现的这种超越时代的创作精神和其中饱含的戏剧性是当时十分少见的。10年后,这首曲子问世,它饱含着深情,足以证明巴赫在创作中的用心。

二、作品赏析

这首管风琴作品由“幻想曲”和“赋格”两部分组成。技巧绚丽、声响宏伟。幻想曲部分充分展现出巴赫深刻的意大利式手法,在曲式结构上相当自由,似乎不宜用任何固有的曲式概念为之定义。[2]又分为“托塔卡”部分和“宣叙调”部分。

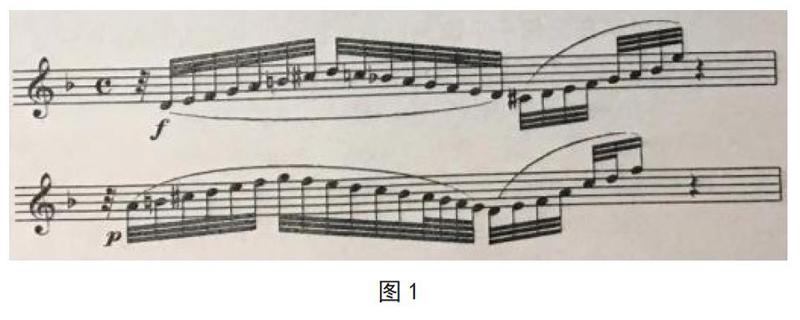

“半音阶幻想曲”部分中的第一阶段,托塔卡部分要求演奏者有精湛的演奏技巧,运用了大量的半音进行。三个八度音域内快速的音阶上行和音阶下行,使其幻想性的风格格外明显。一连串由音阶和小琶音组成的辉煌而势如卷风般的音流与庄重缓慢、气息宽广的密集和弦以及对位织体交替出现,悲壮的朗诵调穿插在其中,营造出极强的空间感和浑厚、神奇的气氛。

前20小节大量运用三连音的结构,进行自由模进,为整首曲子做前奏,21-30小节采用大量的跑动音型和琶音的结构,使音乐的旋律线更加流畅优美,第31-46小节是和弦过渡阶段。自第31小节开始,使用七和弦进行自由的音阶过渡,并不断变换和弦。这些七和弦多为重属和弦,更加突出旋律的色彩,也预示着托塔卡部分的结束。巴赫将托塔卡部分结束在d小调的属音上,由主到属也是整个托塔卡部分的一个整体趋向,加剧了解决的冲突性。他在这一基础上将所组和弦不断变换、重组,给人以源源不断的新鲜感。正是有了这些调内和弦,使得半音阶的调性有所显现,有充足的自由感,但又不像无调性音乐那样让人捉摸不透。也正是这些不断变换发展的和弦,整个托塔卡部分的戏剧性得以加强。

“半音阶幻想曲”部分中的第二阶段,宣叙调部分是由49-79小节组成。这一部分作品风格更加趋向缓和、平稳。第50小节开始,改变原来以32分音符为主的节奏型为8分和16分音符为主,旋律上的高低起伏像是在向听众诉说内心的悲苦与惆怅。虽然这一部分的节奏较上一部分简单,演奏起来也较为轻松。但这一阶段的调性仿佛并不明显,没有围绕某一固定的调性进行。在旋律进行时,多采用小三和弦突出了这个部分的悲剧性。这种旋律的高低起伏一直持续到第75小节。自76小节开始到79小节对这个部分的补充,加剧了悲剧的沉痛感。最终落到D大调上,“半音阶幻想曲”部分由此全部结束。

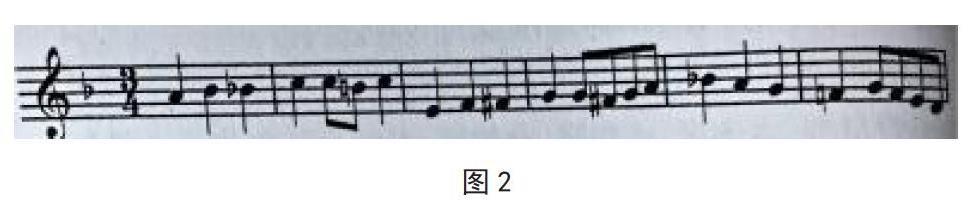

赋格部分有161个小节,与前面幻想曲相同的是音与音之间的半音关系,但其节奏由四拍子变为三拍子,有三个声部。与前面情绪强烈的“幻想曲”形成了鲜明的对比。

这部分的主题由8个小节组成,主题的色彩更加严谨、克制、内敛又悠长如歌。之后以丰富的复调手法作进一步的扩展,整体充满了宗教性的沉思默想的情绪。在这一部分,主题一共出现了11次,第一次出现在高声部,为d小调。第二次出现在中声部,为a小调。第三次出现在低声部,为d小调。第四次出现在中声部,为a小调。第五次出现在中声部,为d小调。第六次出现在低声部,为b小调。第七次出现在高声部,为e小调。第八次出现在中声部,为d小调,第九次又出现在中声部,为g小调。第十次出现在低声部,为d小调。第十一次又出现在高声部,为d小调。第一次到第二次和第二次到第三次主题的出现都是以主调到属调的方式,之后又向下属调方向发展,由主调到下属调再到主调,预示着乐段的结束,最后,在高声部又一次以主调的方式出现,强调了d小调的调式,给人以极强的终止感。这些一直反复出现的小调,将赋格部分很好的串联起来,使得调式整体上显得庄严规整。主调到属调、下属调又到主调的调式变化给人以变化的冲突感。我们根据结构,又可将其分为呈式部(1-41小节)、展开部(42-106小节)和再现部(107-161小节)。各部分之间相互串联,并不断向前发展。整个赋格部分性格坚决,有着进行曲的色彩。

三、作品所表现的人文主义色彩

乐曲的色彩一般是通过调性、旋律等所展现的,而乐曲的色彩受时代和作曲家等外界环境的影响的。文艺复兴时期,人在社会中的地位更加突出,逐渐形成了以人为核心、倡导人权、反对神权、崇尚理性、倡导个性解放和人的发展的人文精神,这一时期的多数音乐家的作品都将人作为重点,突出人的感受,强调人的地位。巴赫所创作的这首作品就是受到了人文主义思潮的深刻影响,这是他所处时代带给这首作品的东西。而作为一个基督教徒,巴赫的作品绝大多数为宗教音乐。他所创作的宗教音乐一改传统、刻板、沉重的模式,带有明显的人文主义色彩和鲜明的哲理性。但由于他的这些宗教音乐多源于民间,他将他所见所感的人民心中的痛苦挣扎加到作品当中去,使作品更加生动。在这首作品中的“幻想曲”部分,看似是由无调性的半音音阶堆砌而成,其实不然,作品多次从属音结束到d小调主音上,可见d小调的调性还是较为明显的。开头的一连串音阶后的突然停顿给人带来无限的遐想,像是巴赫在向听众道出自己内心的困惑。而后,宣叙调般的风格有一次拉近了演奏者与听众的距离,虽然是器乐作品,但是却能很清楚的刻画人物。琴音间,我们仿佛能看到一位眼眶湿润的男人瘫坐在钢琴前,将自己内心的愁苦与悲痛变成音符记录下来。作为一个虔诚的基督教徒,当内心的压抑无处排解的时候,他只有祈祷,只有在宗教信仰中得以解脱,所以,第二部分的“赋格”又用一个主题的不停反复,回到宗教音乐那种规整、严谨中。乐曲在经过一系列的矛盾冲突后,最终回到主和弦上,仿佛是在虔诚的祷告中结束了心中的一切矛盾与冲突,内心得到了真正的解脱。时代的动荡赋予了巴赫创作的作品以无限的冲突性,所以每一个音符无不饱含深情。另外从巴赫的这个作品也可以看到人文主义思想中反对形式的思想,无论是作品的第一部分还是作品的第二部分,都更像是演奏者的即兴发挥,而不是机械的。即使是赋格部分,也是在不断反复变化中进行的,使乐曲更加自由。在矛盾中前进,在属到主的解决中解脱,足见其作品的人物主义色彩。

结语

这首作品虽然是巴赫为羽管键琴所写,但是,其音响效果十分丰满,足见巴赫管风琴音乐对古钢琴音乐的影响。乐曲所表达的强烈戏剧性为百年以后浪漫主义时期的音乐做了铺垫。

参考文献

[1]刘晓婷,在中西音乐历史的发展中探析人文精神的内涵发展[J]艺术评鉴,2016,(06):4446.

[2]范巧潔.巴洛克乐海中的浪漫奇葩——论巴赫《d小调半音阶幻想曲与赋格》之演奏风格[J]音乐创作,2016,(06):156-158.