长江经济带背景下城市综合承载力的研究

2020-09-10彭奎齐

摘要:基于长江经济带背景下,随着社会经济的不断进步与发展,城市人口与各种城市病开始不断增加、资源环境被过度开发与日益恶劣,导致其城市综合承载力达到警戒,甚至超出其承载范围。文章选择长江经济带上游中具有代表性的重庆市作为研究对象,通过选择数个对城市综合承载力有制约作用的相关指标,确定其相应指标的阈值或目标值区间,进行分析,并得出结论建议。

关键词:城市综合承载力;重庆市;状态指数

城市的出现,是人类从原始走向成熟和文明的标志,城市现已经成为人类活动的中心及物质与精神文明的高度集聚地。城市是一个构造复杂的综合体,随着城市的发展,城市人口的增加所带来城市化进程的加快与城市规模的扩张,城市将面临人口、生态、经济等多方面问题,其城市综合承载力面临着巨大挑战。城市作为区域发展的核心,是带领区域经济发展的关键,而城市能否可持续发展,需要看其城市综合承载力。因此,对于城市综合承载力的研究已引起许多相关学者的注意,而正确把握城市综合承载力的主要制约因素,科学定量评价城市综合承载能力已成为迫在眉睫的重大理论课题和实践任务。[1]

《长江经济带发展规划纲要》由中共中央政治局在2016年3月25日审议通过,于2016年9月正式印发。《纲要》提出了“一轴、两翼、三极、多点”的发展格局,其中长江经济带空间布局是长江经济带规划的重点。对于重庆市,需要充分发挥其长江上游地区区域中心城市的核心作用,以资源环境承载力为基础,形成长江经济带增长极,辐射周围地区,带动整个地区发展。

中共中央、国务院于2019年12月10日至12日期间在北京举行中央经济工作会议,会议指出中心城市与城市群作为承载发展要素的主要空间形式,代表了全球经济发展和人口集聚的基本趋势,要提高他们的综合承载能力,如东京湾区、纽约湾区、旧金山湾区和大伦敦都市区等世界知名城市群,以較强的综合承载能力集聚全球创新要素,引领世界经济发展。

长江经济带上游涵盖我国西南地区四川省、贵州省、云南省和重庆市。重庆作为长江上游经济带的核心城市,研究重庆的城市综合承载力,不仅是避免其城市综合承载力的过度负荷所带来的各种城市问题,也是形成更为合理有序的城市系统的需要,更是促进重庆形成长江上游地区增长极而辐射周边地区经济发展与绿色发展的需要。

1.研究进展

承载力原本是物理力学中的概念,现在已经成为对发展的限制程度所进行描述的最常用概念。承载力(carrying capacity)最早来源于古希腊,由帕克和伯吉斯应用于生态学领域,提出生态承载力,之后各个领域都出现了各式各样承载力的概念。

承载力理论最早起源1798年英国人口学家马尔萨斯(Malthus)的著作(An Essay on the Principle of Population)。马尔萨斯在书中研究了人口与生活资料的关系,提出了两个级数的理论,认为人口在没有受到任何限制的情况下,人口将会是以1、2、4、8、16、32、64、128、256的比数增长,呈现出指数增长的趋势;而生活资料是以1、2、3、4、5、6、7、8、9的比数增加,呈现出算数级速率增加。随着时间的增加,人口与生活资料的比例将会逐渐扩大,在两个世纪的人口与生活资料比率将是256:9,最终将超过其承载的范围,导致重大人口的危机。马尔萨斯的人口论中所表达的内容构成了承载力理论的基本要素和前提,之后研究承载力的学者都是通过马尔萨斯的人口论做出延伸与扩展。美国生态学家奥德姆(E.P.Odum)在其《Fundamentls of Ecology》著作中,将承载力概念与逻辑斯蒂曲线的理论最大值常数K联系起来,将承载力概念定义为“种群数量增长的上限”,从而使承载力概念具有了较为精确的数学表达形式。[2]20世纪中后期引发了许多学者对于全世界资源环境的担忧,相关的学者开始积极思考与参与有关人类发展与资源环境的问题。1972年罗马俱乐部提交了一份报告《增长的极限》,通过计算机构建了世界模型用于研究人口、工业化、资源环境的问题,并提出了与马尔萨斯几乎一致的观点,认为随着时间的推移,生活资料的增长不能满足人口的增长,并预言假如人口、生产、资源消耗继续按当时的增长,世界经济将会在今后一百年内到达极限。《增长的极限》震惊并警示了整个西方世界,使各个学科都开始重视全球性资源环境问题,促进了承载力在不同学科领域的发展与应用。

关于国内承载力的研究起步于1990年代初,关于城市综合承载力的研究,相关的学者通过不同的方法和指标体系的构建来研究城市综合承载力。欧朝敏(2009)以长株潭城市群的7个城市为研究对象,运用系统多指标综合分析、均方差决策、综合承载力指数等方法对承载力评价分析。[3]刘惠敏(2011)采用时序全局因子分析的方法,对2000年、2008年长三角城市群16个城市的土地、水、交通和环境等单要素承载力进行评价,通过提取3个全局公因子,对城市群综合承载力的动态变化规律进行分析。[4]程广斌(2015)采用改进熵值法,分别对丝绸之路经济带战略背景下西北地区城市群和群内城市的综合承载力进行测度并作比较分析。[5]陈晓华(2019)选择长江生态经济区中具有代表性的长三角城市群(江浙沪为主)为研究对象,选择土地等5个要素作为评价指标,并运用均方差分析法对各要素综合承载力进行评价。[6]本文基于相关研究成果,通过状态指数对重庆市的各项指标进行评估,并提出政策建议。

2.研究方法

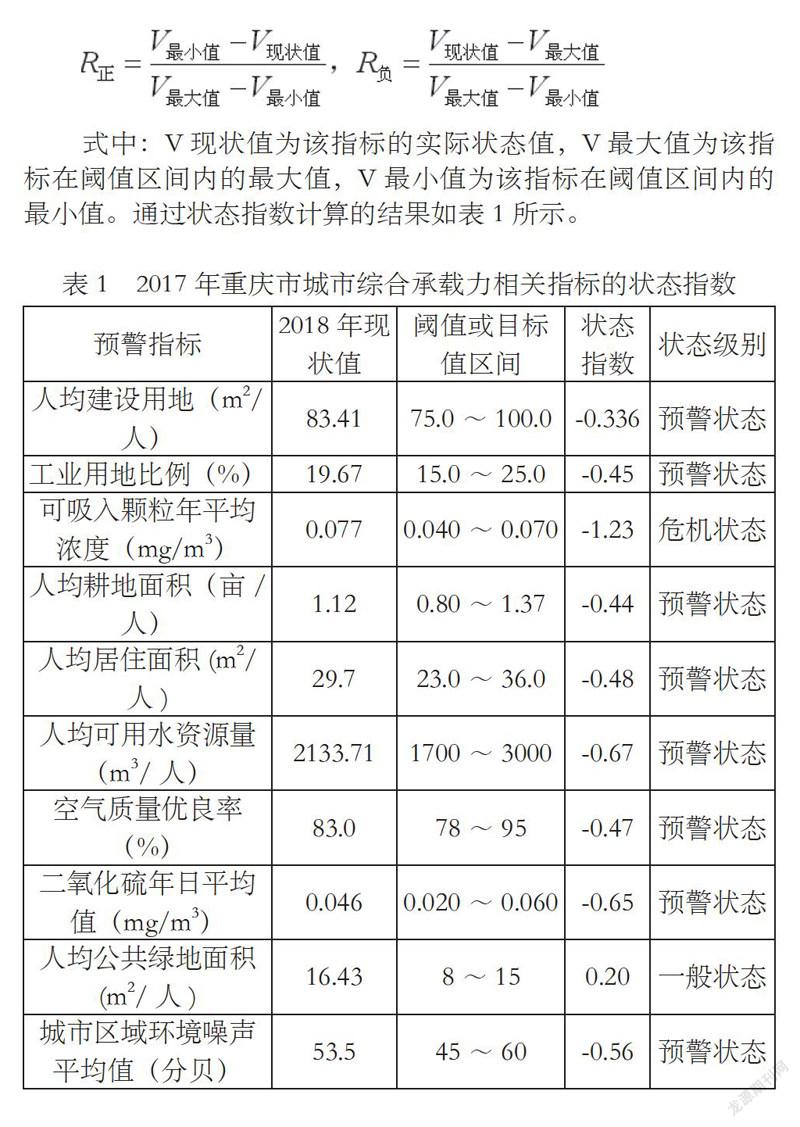

城市综合承载力状态评价是基于短板理论,也称“木桶原理”,来源于美国管理学家彼得。通过选择数个对城市综合承载力发展制约的指标,并参考相关的权威研究及国内外标准,在根据城市的具体实际,确定对应指标的阈值或目标值区间。采用以下公式计算各指标的状态指数(R),用以衡量该指标所处的状态级别。当R﹤-1时,处于危机状态;当-1≦R≦0时,处于预警状态;当0≦R≦1时,处于一般状态;当R﹥1时,处于良好状态。在此基础上,通过对状态指数进行计算,可进一步筛选出某城市的主要限制性因素。

式中:V现状值为该指标的实际状态值,V最大值为该指标在阈值区间内的最大值,V最小值为该指标在阈值区间内的最小值。通过状态指数计算的结果如表1所示。

(1)工业用地比例。根据《城市用地分类与规划建设用地标准》编号(GB50137-2011),重庆市处于Ⅲ类气候区,重庆市的工业用地比例是15.0%~30.0%。通过分析国内权威人士的研究,发现处于发达国家城市的工业用地比例是5.0%~10.0%,处于国外综合性城市的工业用地比例是15.0%~17.0%。[1]结合重庆市的具体实际现状于上述分析,重庆市合理的工业用地比例范围是15.0%~25.0%。2017年重庆市工業用地比例是19.67%。通过状态指数计算,重庆市工业用地比例的状态指数为-0.45,处于预警状态。

(2)人均建设用地。2017年重庆市共有建设用地2564.92km2,常住人口3075.16万人,通过计算可以得到,重庆市人均建设用地为83.41m2/人。根据《城市用地分类与规划建设用地标准》编号(GB50137-2011),结合重庆市现状,确定重庆市合理的人均建设用地范围为75.0~100.0m2/人。通过状态指数测算2017年重庆市人均建设用地的状态指数为-0.336,属于预警状态。

(3)环境空气质量。环境空气质量对于生态环境与人们所处的生活环境都息息相关,本文将通过空气质量优良率、二氧化硫(SO2)年日平均值、可吸入颗粒物年平均浓度来研究重庆市环境空气质量,并测算其状态指数。2017年重庆市空气质量优良率为83.0%,根据全国各城市空气质量优良率以及相关的研究,确定重庆市合理的空气质量优良率可取区间为78%~95%,通过状态指数的计算,重庆市空气质量优良率状态指数为-0.47,处于预警状态。通过年鉴查到重庆市二氧化硫(SO2)年日平均值为0.046mg/m3,全市可吸入颗粒物年平均浓度为0.077mg/m3。参考国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的环境空气污染物一般项目浓度年平均限值,确定重庆市二氧化硫年日平均值和可吸入颗粒平均浓度标准取值区间分别为0.020~0.060mg/m3和0.040~0.070mg/m3,通过状态指数测算,重庆市二氧化硫年日平均值的状态指数为-0.65,处于预警状态;重庆市可吸入颗粒平均浓度的状态指数为-1.23,处于危机状态,需要对重庆市可吸入颗粒平均浓度这个指标引起重视。

(4)人均居住面积。人均居住面积是按照每人所使用房屋且用于居住的面积来计算的。通过《重庆市统计年鉴》的查找,2017年重庆市人均居住用地面积为29.7m2/人。并结合《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011),重庆市处于Ⅲ类气候区,根据重庆市现状,可以确定重庆市人均居住面积的合理区间为23.0~36.0m2/人。通过对状态指数的计算,2017年重庆市人均居住面积的状态指数为-0.48,处于预警状态。

(5)人均耕地面积。耕地面积是指来种植农作物、进行耕锄的田地,为保障重庆市农业人口的粮食需要,通过“农业人口人均耕地面积”作为人均耕地面积的代理变量用于评价重庆市城市综合承载力的关键指标。根据《重庆市统计年鉴》,重庆市农业人口人均耕地面积为1.12亩/人;根据国家统计局发布的全国人均耕地面积为1.37亩/人,并参考了联合国的标准(人均耕地警戒线0.8亩/人),因此确定重庆市人均耕地面积的合理区间为0.80~1.37亩/人。通过对状态指数的计算,2017年重庆市人均耕地面积的状态指数为-0.44,处于预警状态。

(6)人均公共绿地面积。通过对《重庆市统计年鉴》的查找,重庆市2017年人均公共绿地面积为16.43m2/人,依据《城市用地分类与规划建设用地标准》,人均公园绿地用地与广场用地范围应在10~15m2/人,其中人均公园绿地面积不能小于8m2/人,以此为基础确定重庆市人均公共绿地面积合理的区间为8~15m2/人。通过对状态指数的计算,2017年重庆市人均公共绿地面积状态指数为0.20,处于一般状态。

(7)城市区域环境噪声平均值。通过对《重庆市统计年鉴》的查找,重庆市2017年城市区域环境噪声平均值为53.5分贝,参照《声环境质量标准》所设定的范围,区域环境噪声平均值阈值范围为45~60分贝。通过对状态指数的计算,2017年重庆市城市区域环境噪声平均值状态指数为-0.56,处于预警状态。

(8)人均可用水资源量。通过对《重庆市统计年鉴》的查找,重庆市2017年水资源总量为656.15亿立方米,人均可利用水资源量为2133.71m3,参照联合国规定的人均水资源丰水线(3000m3/人)和警戒线(1700m3/人),通过对状态指数的计算,2017年重庆市人均可用水资源量的状态指数为-0.67,属于预警状态。

通过对上述各个指标进行分析,在重庆市城市综合承载力相关指标中,只有可吸入颗粒年平均浓度这个指标处于危机状态;人均建设用地、工业用地比例、人均耕地面积、人均居住面积、人均可用水资源量、空气质量优良率、二氧化硫年日平均值、城市区域环境噪声平均值处于预警状态,是影响城市综合承载力的主要制约因素。

3.结论与建议

城市是区域发展的一种重要体现形式,重庆市作为长江上游地区中心城市推动着周围地区的发展,是长江上游地区经济活动在空间上的集中表现。重庆市作为区域发展的核心,是带领区域经济发展的关键,而城市能否可持续发展,需要看其城市综合承载力。因此本文对2017年重庆市的城市综合承载力进行了研究与分析,通过对各指标状态指数的计算与各指标的范围区间分析,发现了一些影响城市综合承载力的因素,可以为重庆市的可持续发展提供有益的参考,可以通过本文对于城市综合承载力指标进行针对性的治理,从而提高重庆市城市综合承载力。本文只考虑了10个资源和环境约束指标,对于整个城市和复杂的各个不同的系统而言,相对较少,有待进一步完善与研究。

随着城市化进程的加快,城市的规模也逐渐提升,但城市综合承载力并没有随着城市的扩张而增加。合理的城市规划可以保证城市人口居住和生产活动的正常进行,并且可以有效地预防和解决城市存在的问题。因此,需要对城市进行合理有序的规划,立足于重庆市的具体实际、经济发展水平与区位因素,并充分重视重庆市城市综合承载力上的短板,对重庆市城市综合承载力的各方面进行深入研究,从而提升重庆市城市综合承载力。

重庆市作为长江上游区域核心城市,它的生态环境必然会对长江下游的地区产生影响,而长江生态环境保护涉及到多个长江沿线城市。因此,对于长江生态环境的保护需要长江沿线城市共同出力,需要发挥政府整合与调节各个城市与地区的能力,打破行政区域障碍,加强环境污染联防联控,促进长江经济带的可持续发展与区域协调发展。

参考文献:

[1]石忆邵,尹昌应,王贺封,谭文垦.城市综合承载力的研究进展及展望[J].地理研究,2013,32(01):133-145.

[2]张林波,李文华,刘孝富,王维.承载力理论的起源、发展与展望[J].生态学报,2009,29(02):878-888.

[3]欧朝敏,刘仁阳.长株潭城市群城市综合承载力评价[J].湖南师范大学自然科学学报,2009,32(03):108-112.

[4]刘惠敏.长江三角洲城市群综合承载力的时空分异研究[J].中国软科学.2011.

[5]程廣斌,申立敬,龙文.丝绸之路经济带背景下西北城市群综合承载力比较[J].经济地理,2015,35(08):98-103+113.

[6]陈晓华,钱欣.长江生态经济区城市群综合承载力评价[J].统计与决策,2019,35(10):64-66.

[7]张佳,姜同强.综合评价方法的研究现状评述[J].管理观察,2009(06):154-157.

[8]狄乾斌,韩帅帅.城市经济承载力的综合评价及其时空差异研究——以我国15个副省级城市为例[J].经济地理,2015,35(09):57-64.

[9]王书华,毛汉英.土地综合承载力指标体系设计及评价——中国东部沿海地区案例研究[J].自然资源学报,2001(03):248-254.

[10]刘晓丽,方创琳.城市群资源环境承载力研究进展及展望[J].地理科学进展,2008(05):35-42.

作者简介:彭奎齐(1994-)男,汉族,贵州贵阳人,单位:云南民族大学经济学院,在读研究生,区域经济方向。