有观文言文阅读教学的思考与实践

2020-09-10祁奇

祁奇

在阅读教学中,我发现高中生常常出现“阅读浅层化、快餐化”的问题。对此,笔者认为,教师在教学的过程中应该引导学生从“记知识”走向“找知识”,从“一望而知”变为“再望生疑”,让他们在完成任务的过程中探求真知。下面,笔者就谈谈自己有关文言文阅读教学的思考与实践。

一、波澜微起

2018年,新課程培训如火如荼地进行着,一堂堂“新课改展示课”引发了教师对教学内容和教学方式的思考。“学习任务群”“项目化学习” ……一连串新概念接踵而来,全新的课程内容让我感到有点“懵”。教师要将语文课堂还给学生,语文教学需要变革,教师的任务不再是单一的传授知识,还要引导学生学会学习,提升解决问题的能力及创新实践的能力,以此来培养他们的语文核心素养。

2019年10月,听了同组的老师指导学生用“项目化学习”(简称PBL)的策略来研究唐诗宋词中的“登高诗”,我深受触动。经过两周的自主研究,学生展示了最终的研究成果。在这样的阅读课上,教师其实已经“隐退”了,学生成了掌控课堂的主角,语文课变得有滋有味。

二、初步尝试

苏教版选修教材《<史记>选读》是颇为有趣的内容。但是,高中生正面临学业水平测试,在学习语文的过程中显得相当被动,可以说是“身在语文课堂,心系政史地物化生”。此外,文言文阅读课的氛围又偏沉闷,无论是教师还是学生都将注意力集中在对字词的解读和识记上。这就导致文言文阅读课普遍不受学生的欢迎。

《太史公自序》作为《<史记>选读》的第一篇文章,对学生阅读整本书有着重要的作用。读了自序,他们才比较容易走进司马迁笔下的世界。但结合学生的学习情况来看,他们是很难顺利读完这篇文章的。这样一来,教学活动便很难开展下去。

针对这一问题,笔者让学生每四人为一组,为司马迁修一个家族谱系图。由于任务比较“新奇”,又可以分工合作,学生们都显得非常兴奋。为了能让他们更加深入地理解文章,笔者又增设了两个小任务,供学生自主选择。如下:

1. 为《春秋》编一个百科词条。

2. 为《史记》编一个百科词条。

以下是学生为司马迁绘制的家族谱系图:

学生的学习成果让我颇感欣慰,也让我陷入了思考:由一篇自序可以读出司马迁的家族变迁,可以梳理出“六艺”的对比图,可以编写若干百科词条,进而组成个性化的词条库……可见,学生是有能力完成各项学习任务的,教师可以适时放手让他们自己去学习。那么,拿到这本《〈史记〉选读》,我们到底应该让学生读什么呢?是了解一段历史,还是认识一个人物?或许这些都太单薄了。

其实,教材只不过是学生的跳板,是工具,不是最终目的。教师要借助这本书,让孩子们跳得更高、更远。那么,教师在教学中就应该培养他们的能力,特别是思维能力、实践能力和创新能力。

三、大胆调整

在对《屈原列传》一文作了进一步的梳理后,我开始思考:屈原是学生较为熟悉的历史人物,常常出现在他们的作文素材中。可是,学生对屈原生活的那个时代、那个国家和他的人生经历或许并不熟悉。于是,笔者进行了调整……

1.调整教学设计

调整前:字词串译,以屈原的一生为线索,让学生了解他的生平、思想,了解他对楚国的贡献以及司马迁对他的评价。

调整后:拿出两节课让学生自主疏通字词,再用两节课发布研究任务,引导学生细读文本,在小组内合作探究、梳理、汇报成果,最后用一节课作工作小结。

发布的研究任务如下:

2.调整教学方式

调整前:教学方式比较单一,主要是教师带领学生识记文言文中的陌生字词,分析其中的特殊句式等,课堂教学的主体是教师;

调整后:教学方式灵活多变,可以鼓励学生自学,可以组织他们开展研究活动,可以引导他们合作探究……他们可以选择自己喜欢的研究方向,积极讨论。有分工,有合作,课堂教学的主体是学生。

作出这样的调整后,语文课也有了一些变化。如下:

1.教学效果发生了变化

调整前:一堂课结束后,认真学习的学生可以记住很多知识点,而不认真学习的学生往往没有多少收获。

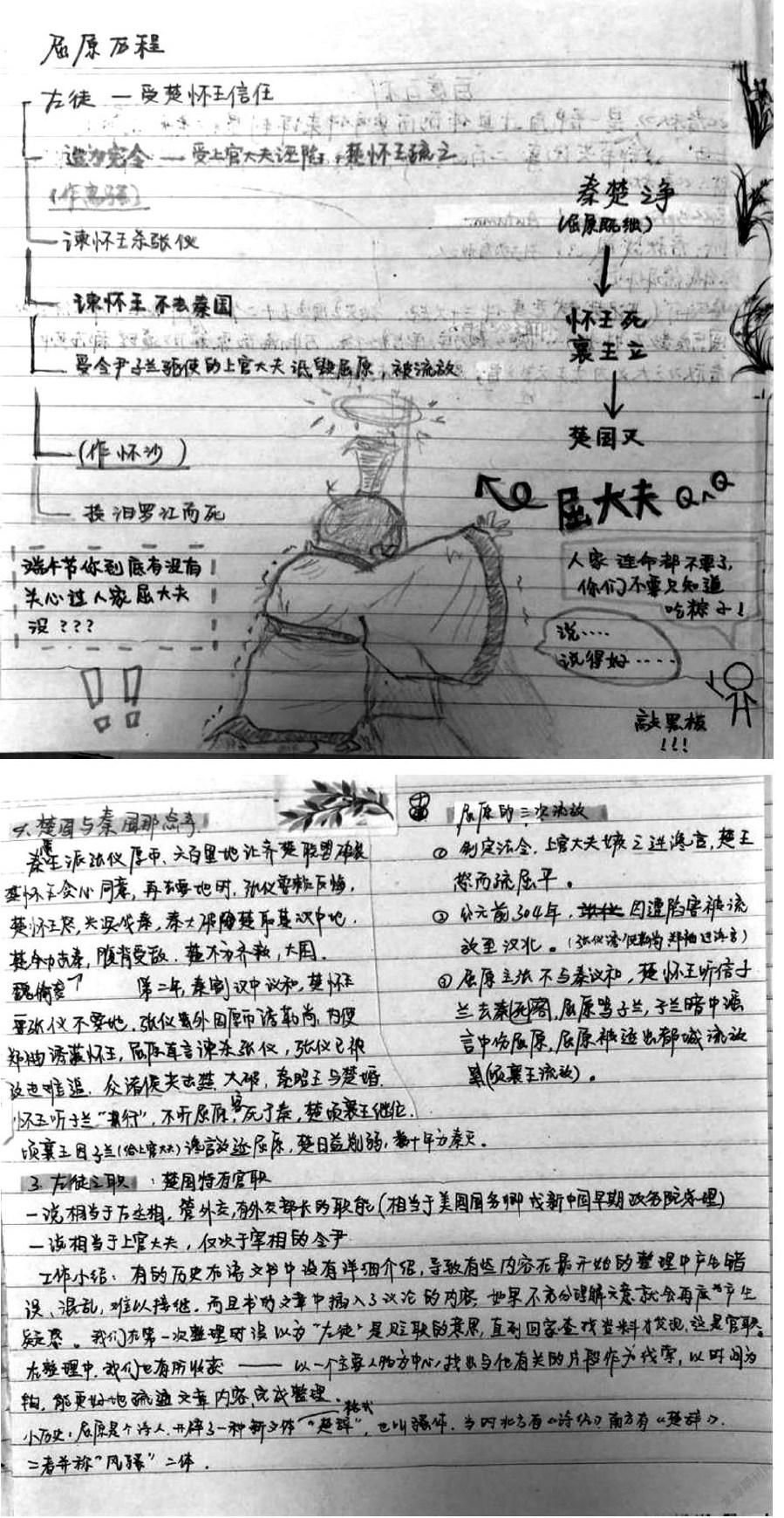

调整后:每一名学生都能从中学到知识,都有自己的收获。学习成果呈现出多样化的特征,如下图所示:

学生通过图表、漫画、课本剧的方式将研究成果展示了出来,各有特色,精彩纷呈。因为只有短短两节课的时间,学生参考的资料只有课本,所以成果难免粗糙,但却已经远远超出了教师的预期。

2.师生之间的关系发生了变化

调整前:教师严阵以待,以防学生走神、打瞌睡,师生之间往往没有交流、沟通,关系比较疏远;

调整后:学生积极思考,生怕讨论的时间不够用。他们也非常期待教师能够加入讨论,答疑解惑。师生之间亲密无间、友好和谐。

作为一线教师,我们要关注学生的学习情况,及时调整教学设计和教学方式,成为一名优秀的设计者、引导者和组织者,将课堂还给学生,培养他们的综合能力。在今后的教学过程中,笔者会且行且改,争取帮助学生跳得更高、更远。

(作者单位:无锡市第一女子中学)