城市道路交通护栏穿透汽车玻璃探讨

2020-09-10尹菲

尹菲

摘要:城市道路交通护栏在于汽车碰撞后发生形变,变成薄壁长杆,随后撞击汽车前挡风玻璃,并对车内乘员的生命安全造成了威胁。因此研究城市道路交通护栏穿透汽车前挡风玻璃至关重要。

关键词:城市道路交通护栏;薄壁长杆;前挡风玻璃

0 引言

根据中华人民共和国公安部数据[1],随着人民生活水平的提高,城市机动车保有量日益增加,机动车驾驶人也逐渐增多。但是,道路上大量的机动车导致了各种类型的交通事故数量也呈上升趋势。根据我国公安部道路交通安全研究中心数据显示,城市道路交通事故在所有的城市道路交通事故中占比45.8%[2]。城市中因车辆碰撞事故导致的伤亡人数占全国的交通事故中约为38.8%。由此可见,城市道路交通安全形势极为严峻,需要深度优化道路交通问题。

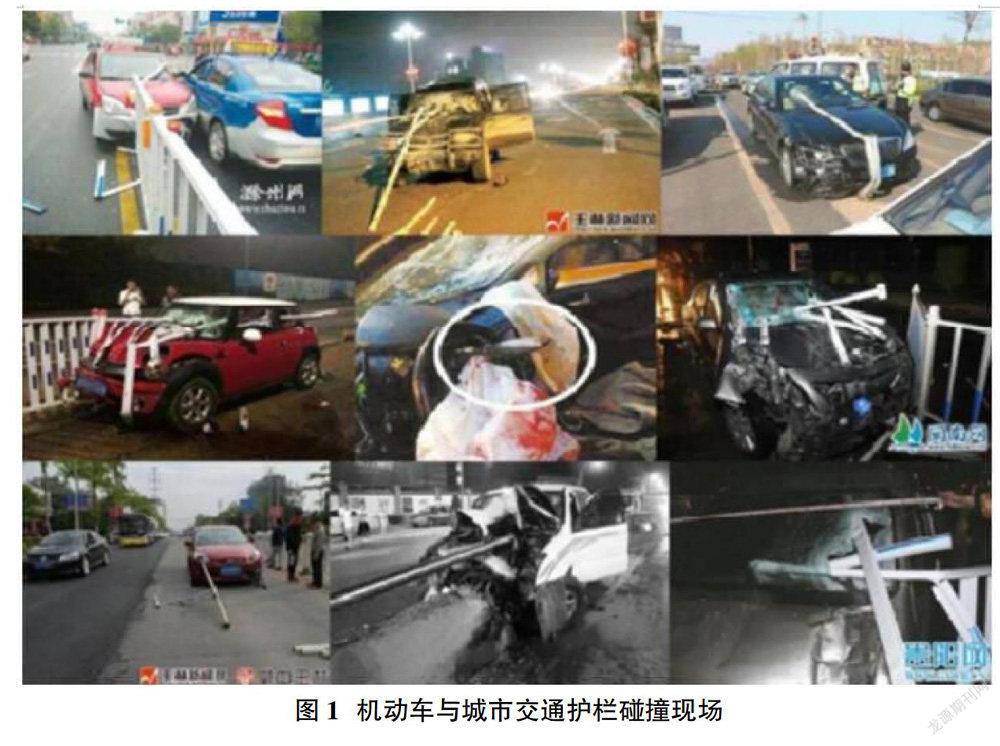

机动车辆的增多导致城市出现拥堵,城市道路中央隔离护栏应运而生,其在车辆分流方面作用明显,有效降低了一般交通事故的发生率。虽然城市道路交通护栏已经成为了城市中一道靓丽的风景线,具有许多优点。但是城市道路交通护栏也有诸多弊端,在碰撞安全性上,某些现有的城市道路中央隔离护栏考虑不足,尤其是关键的结构上存在设计不合理、制造质量低劣等情况。机动车首先撞击城市道路交通护栏,随后受损的护栏穿透车体或车窗,给人民群众生命财产安全造成重大损失。因此这也揭露出城市道路交通安全管理其实存在非常多的漏洞与不足,如图1所示。全国范围内多发的车辆与道路中央隔离护栏碰撞事故,使得人们将目光放在了城市道路交通护栏优化以及车辆的碰撞安全性上,车辆与护栏碰撞相关研究已经刻不容缓。

1 研究意义

城市道路交通护栏在中国各地应用广泛。但是由于相关的国家标准以及相关规定尚未有效完善、城市道路交通护栏质量参差不齐,因此与之相关的车辆碰撞城市道路交通护栏的事故也呈现上升的趋势。研究发现,车辆在与城市道路交通护栏碰撞后,护栏会侵入汽车前端,对车辆造成严重的贯穿破坏,更有甚者会危及车内乘员的生命,造成人员的伤亡。

虽然目前我国汽车与城市道路交通护栏碰撞事故频发,但是国内外研究人员针对车辆与城市道路交通护栏之间的碰撞研究几乎没有。城市道路交通护栏在碰撞车辆后车体的损伤机制人们还不清楚,薄壁长杆穿透汽车前挡风玻璃的机制也并不明确。此外,根据已有文献发现,有关汽车夹层玻璃的仿真大多是关于PVB夹层在不可失效的情况下对玻璃的裂纹进行的仿真[3],但是对于可失效(即可穿透)的夹层玻璃仿真研究尚未进行。而城市道路交通护栏与车辆碰撞后薄壁长杆穿透轿车挡风玻璃的现象切实存在,因此相关的研究是必要而又紧迫的。

玻璃作为汽车中的一个重要组成部分[4],它在汽车中的使用范围不断增加。汽车碰撞安全性能测试中,汽车前挡风玻璃的安全性能至关重要。汽车前挡风玻璃的抗冲击破坏强度极为关键,是评价其是否安全的重要指标。在车辆与城市道路交通护栏发生碰撞时,城市道路交通护栏破损后形变产生成的薄壁长杆可能会撞击汽车前挡风玻璃并造成穿透,其安全性能指标影响着碰撞中的安全表现。

2 车辆碰撞及相关仿真国内外现状

2006年湖南大学的谢庆喜[5]等人通过使用有限元方法,研究了城市道路交通护栏立柱对汽车的绊阻效应形成机制,并且针对如何安全有效地解除护栏立柱对汽车绊阻效应提出了一种思路。2010年河北工业大学的刘孔杰[6]等人针对多种波形护栏使用有限元仿真软件进行了分析,并且提出了切实可行的改进方案。同年,长沙理工大学的赵健、雷正保[7]等人针对中国城市道路交通事故、高速公路交通事故等一些现有的可有效解决的安全隐患问题,提出合适的碰撞实验条件并修改了相关的评价标准。通过仿真分析,他们探讨了交通事故中汽车碰撞的等级范围、碰撞的一般车型、碰撞车辆的质量高低、碰撞速度及碰撞角度等试验条件的确定。由此可以看出,我国在汽车被动安全领域已经有了不少进步,但是关于车辆碰撞城市道路交通护栏方向研究几乎沒有。国内城市道路交通护栏在进行使用前也很少进行过碰撞实验,缺少相关的实验数据,亟需加强我国自主研究的积极性,提升城道路交通安全可靠性。

欧美和日本对于城市道路交通护栏的碰撞研究远远领先于我国。英国的汽车机构[8]于1993年首次针对轿车碰撞护栏进行了仿真研究。此后Daniel J.MacDonald[9]等针对混凝土制成的城市道路交通护栏进行了碰撞实验,并分析研究了该种护栏的破损机理。HA Whiworth[10]等对城市道路交通护栏碰撞进行了有限元模拟计算分析并提出了一种相对可靠的优化方案。

3 夹层玻璃碰撞破坏相关问题及国内外现状

汽车前挡风玻璃其实质上是一种夹层玻璃。该种夹层玻璃的结构为两层钢化曲面玻璃中间有一中PVB材料的夹层。玻璃由于其具有硬度大刚性强等特点,在受到冲击载荷后容易出现破碎的现象,玻璃破碎后发生大面积的皲裂,易对乘员造成严重损伤。因此现在的汽车企业经常会在汽车前挡风夹层玻璃中通过热压技术加入PVB膜,这种PVB膜可以保证汽车前挡风玻璃在冲击下保持位置不变或发生小范围破裂,有限减少了玻璃碎片飞溅,减轻乘员的损伤,保护乘员及行人。同时,PVB夹层因为其一定的强度特性,在受到冲击载荷时夹层不会轻易被击穿,具有形变吸能的优点。

Ji等人通过建立汽车前挡风玻璃在受到冲击时玻璃破损的概率模型,发现夹层玻璃的性能与冲击处玻璃的薄厚关系不大。Chris等人通过研究发现了PVB夹层厚度与下层玻璃失效的关系。Flocker等人建立了建筑用夹层玻璃在低速冲击下的失效模型。Dharani等人通过研究玻璃碎片冲击下下层玻璃的破坏特性问题,发现了下层玻璃破坏程度随着上层玻璃厚度的增加而减小。Timmel通过汽车前挡风玻璃的准静态四点弯曲实验发现了位移与冲击载荷的关系曲线。Zhao分析了汽车内乘员头部冲击汽车前挡风玻璃的实验结果。

程晶晶通过建立落锤实验结果,详细观察并研究了汽车前挡风玻璃裂纹扩展的全过程。臧孟炎等人对汽车强挡风玻璃在冲击载荷下裂紋的扩展机理进行了更进一步的研究。2010年,刘博涵等人对汽车前挡风玻璃进行了准静态压缩实验,实验发现了聚乙烯醇缩丁醛(PVB)夹层玻璃材料的应力-应变关系,并且随后利用汽车前挡风玻璃的动能吸收比,比较了汽车前挡风玻璃在不同冲击条件下的吸能效果。2014年,刘博涵等人又在描述粘弹性材料本构行为的经典模型基础上,增加体现了材料应变率效应的修正项,并且建立了可描述的PVB薄膜非线性大变形和应变率相关效应的力学特性分析模型。2015年,程效通过对比PVB中间膜的不同力学模型,综合了多种建模方法并建立了单层、双层、三层以及PVB膜粘弹性、弹塑性四种不同的有限元模型,最后对比了在这些方法下头型冲击器的加速度与时间关系曲线。

目前国内外关于汽车前挡风玻璃夹层的破坏性能研究大多着眼于裂纹扩展,对夹层玻璃的穿透眼角较少。

4 后续研究方向

该项研究可以从汽车与城市道路交通护栏碰撞最为基础的层面入手,通过对整车与城市道路交通护栏碰撞有限元模型的建立与有效性验证,探究典型形式护栏与车辆碰撞后薄壁长杆结构的形成机制。此外,还可以探索城市道路交通护栏碰撞后形成的薄壁长杆结构穿透汽车前挡风玻璃的机制。最后通过有限元仿真的方法研究薄壁长杆穿透汽车前挡风玻璃后玻璃的破损情况,观察汽车前挡风玻璃力学响应与约束条件之间的关系。

5 结论

通过对薄壁长杆穿透的汽车前挡风玻璃的建模与仿真,可以研究出薄壁长杆穿透汽车前挡风玻璃的损伤机制。这项研究将有利于优化我国城市道路交通护栏的关键结构、更改护栏的材料、提升汽车碰撞安全性能尤其是关于汽车前挡风玻璃的设计与完善。对提升我国道路交通安全事业有着重要的理论依据和参考价值。

参考文献:

[1]2017年全国机动车和驾驶人保持高位增长[J].道路交通管理,2018(02):6.

[2]赵琳娜.城市道路交通事故特点及解决对策[J].汽车与安全,2018(05):68-70.

[3]中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》[J].中国安全生产科学技术,2018,14(01):48.

[4]奚少新,徐良杰,刘启远,应聃.城市中央隔离栏安全性改善及优化研究[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2015,39(02):427-431.

[5]谢庆喜,张维刚,钟志华.波形梁半刚性护栏与汽车碰撞的仿真分析及其结构优化[J].客车技术与研究,2006(01):10-12.

[6]刘孔杰,崔洪军,郄彦辉.高速公路双波梁钢护栏改造方案碰撞实验研究[J].交通世界(运输.车辆),2010(Z1):159-160.

[7]赵建,雷正保,王素娟,欧碧峰.高速公路跨线桥防撞护栏碰撞试验条件及评价标准研究[J].交通科学与工程,2010,26(04):65-69.

[8]Bateman D, Nicholls J C. Transport Research Laboratory[J]. Geographic Coordinate System, 2012.

[9]Daniel MacDonald, Alan Kirk. Precast Concrete Barrier Crash Testing, Final Report SPR 330 [J]. Oregon Department of Transportation & Federal Highway Administration, December 2001.

[10]HA Whitworth, R Bendidi, D Marzougui and R Reiss. Finite element modeling of the crash performance of roadside barriers[M].Woodhead Publishing, 2003.9.