云朵、山影及阳光下的影子

2020-09-10陈原

陈原:中国作家协会会员,全国冶金作协副主席,山东省作协签约作家。获《十月》文学奖、山东省新时期十七年文学奖。出版散文集《祖父是一粒粮食》《大地上的河流》《大地的语言》等。

随着年事渐长,对世界越来越拒绝的我,已经开始在世界面前退却,但即便是这样,那次木黄之行也真的算得上是一次美好的旅程。现在,在我经历过它之后,它也已经在渐渐远去。就像我生命的任何一部分,他们每时每刻都在远我而去。我对于一切远去的事物都充满忧伤和怀恋,这因此令我常常默默地追忆,追忆那已经失去的一切,那些曾经生动的过程和细节。

那曾经的一切是如此历历在目。比如木黄,比如梵净山,比如那一夜的篝火,比如我住过的映山红客栈的木屋——那纯正的木头飘出的香味如此馥郁。比如古树,比如文昌阁,比如宗祠,比如古代造纸作坊,比如山上正在复建的庙宇,比如长桌宴,比如明亮的溪水我激动地掬起一捧就喝了下去,比如儿童节木黄镇广场上那些孩子的笑脸……此时我在我的居所写下这些文字时,窗外正下着雨,雨水在房子的四周响着,就像那溪水也随我而至。我这样在心中数念着这一切的时候,仿佛在重新走过和经历它们,甚至是一只心灵之手抚摸着它们,一直枯萎的心便又温润起来。虽然此时已经从那里返回,但似乎那一切并不是别处的或远方的风景或事物,而是于我心中滋生的事物,于我生命中走远了的风景。

旅途中的车窗,是我永远保持临窗而望的姿势的地方。而黔东北的铜仁,铜仁的印江,印江的木黄镇,以及围绕着这里的那一方神山圣水,更是将我的这个姿势一次次固定住,几乎将我固定为一个雕像。窗外的世界随车的行驶而移动,河流,山谷,莽林,乱石滩,被大山剪出的时时变化的天空,与我的姿势一起构成一个完美的世界。

三十歲之前,万事不忧,人过五十诸事皆愁。而梵净山以及那里的山泉溪流,可以洗身更可以洗心。

喜欢木黄的空气,就会格外喜欢那里的树叶,云朵,山影,以及阳光下铺在地上的影子,特别清晰,像染布上的印花。在黔东北,不像我的居住地,山上不大看得见小径,这缘于那里独特的山势。如果偶尔看见一条小径,会特别清晰。而在梵净山上,却有着一条很长的小径。一条神迹一样的小径。

喜欢在这样的山峦和土地上行走,不仅仅是泥土的酥软和石头的坚硬给予的感觉,还有几千年几万年大地的力量,人类的情感,都从你的脚下,传递到身体中。

记得行程的第二天,我们从木黄镇返回驻地的路上,我们去看一个廊桥,一个在河流上飘摇了几百年却依然在那里飘摇着的古廊桥,一个农人在廊桥的对面似有意无意地等我们。他对我们说他家里的墙上有一个“福”字,已经一两百年了。我这才注意到,那边的山脚下有几户人家。

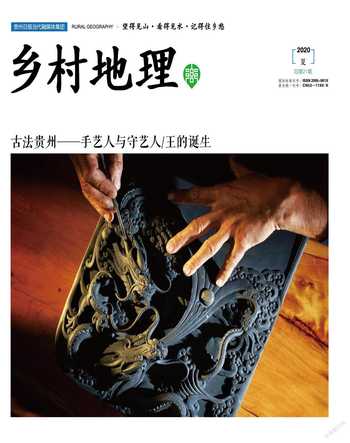

我们随着主人走进了他的家中,在中堂的地方是一个斗大的雕花的“福”字,所有的笔画中都是花的纹理,工艺细腻精湛,呈朱红色。进来的造访者纷纷拍照。我更多的时候却是在看他家中的物件,橱子,柜子,桌椅,都是朴实而陈旧的。甚至在他家里我看到了各种当地的特殊农具,木制的收割机、播种机、脱粒机,而锄头镢头等都挂在房梁上,也因此看到了那悬在房梁上的腊肉,以及腊肉下面一个水泥制作的形状奇特的灶台。男主人一直在讲解那个“福”字的来历,女主人一次次招呼我们坐下,我们却不坐。在那户人家里看到的一切,都让我想起童年在老家触摸过的旧物件。而这些年来,我们触摸过的所有东西都是崭新的,没有情感沉淀,没有记忆,没有岁月的包浆。在那个陌生的山民家里,我竟然有归家的感觉。

到达木黄,到达梵净山,到达这里的任何一个地方,对于我来说,就是从一种很快速很杂乱的时间里,到达一种很慢很沉静的时间里。

梵净山像个亿万年的处子,静卧在那里,屏气凝神,守身如玉,干净无尘。其实在去往梵净山之前,只渺渺中对它有些耳闻,甚至不知道它具体的方位。但是,当我知道了它,便到达了它。

我是怀着一种对天地对自然对万物最真诚的敬畏登上并走过梵净山的。我不知道我的极度严重的恐高症是不是冥冥中就是包含了这所有的元素。现实中,我对世界敏感而惧怕。而梵净山就是一个让我这样思考生命的地方,因为它太美,太超拔,太独静。人生过半如日过午,在这个年纪,天下之景已无甚差别,一切景致皆是造物主所设,就像富贵与贫穷,高贵与卑微,辉煌与湮灭,一切之间并无差异一样。但梵净山仍然是一个例外一个异数。它似能解万事忧,化一切浊。

我至今想起那个夜晚还激动,我吃过晚饭,看着夜幕降临中的围绕在我四周的群山,看着黄昏的颜色中山峦的线条,以及之上的天空,我似感到了世界的神性,感到了我身上正在滋生的神性,而万物都在神性里复活。(责任编辑/杨倩)