高承载运动副几何精度及表面耐磨损性的形性耦合磨削研究

2020-09-10分析赵志勇

分析 赵志勇

摘要:磨削技术已广泛应用于最后加工有高表面质量和高表面完整性要求的精密零件。经过三十年的研究与探索,对磨削加工的各方面有了一个较为清楚的了解。本文将介绍其定义、流程及误差分析等,以期更好的促进工艺的发展。

关键词:磨削参数;圆柱度检测仪;偏心轴

中图分类号:TB17 文献标识码:A 文章编号:1674-957X(2020)22-0089-03

0 引言

磨削是一种通过磨料,磨具来实现切除工件上多余材料的机械加工方法。是获取高精度与高表面质量零件的重要途径。磨削加工技术在金工处理与制造行业中得到了十分广泛的应用。而通过热处理实现淬火零件却常常出现一个问题,这就是在进行磨削工艺处理时与施工方向大抵垂直的材料表面上常常出现大量的磨削裂纹,它往往会影响零件的美观,甚至直接影响零件质量。

1 磨前的定义

磨削是一种精加工的加工工艺方法,通常是利用磨料、磨具作为工具来去除母件上多余的材料。磨削的精度往往可达IT8-IT5甚至更高。

1.1 磨削加工对零件的影响

高压共轨喷油泵中的零件偏心轴材料:20CrMnTi(图1)是喷油泵内的核心部件之一,高转速、高扭矩的使用环境对偏心轴尺寸和强度都有着高质量要求,偏心轴经过粗加工及热处理后,进行最终磨削,磨削过程中产生的各种因素,比如磨削速度、磨削进给速度、磨削的深度及磨削机床自身的稳定性、砂轮材质的可靠性等都会直接导致最终磨削结果。

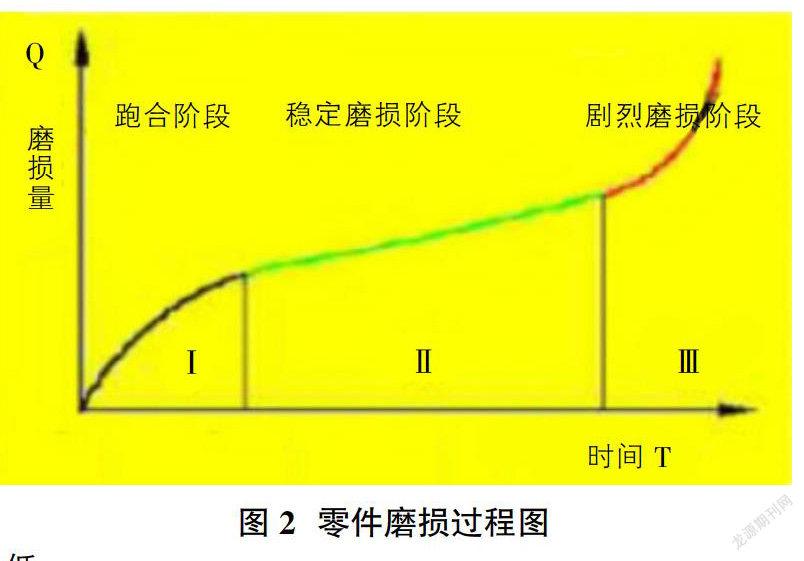

1.2 零件磨損过程(见图2)

1.2.1 跑合阶段

由于在摩擦的初始运行过程中,零件表面存在一定的粗糙度,且微凸体接触面积小,接触应力大,磨损程度与磨损速度都会提升。在实测阶段可以发现,当施加荷载逐渐达到一定量级后,被摩擦的材料表面逐渐磨平,这导致了实际的接触面积逐渐增大,从而使得磨损速度也将逐渐降低。

1.2.2 稳定磨损阶段

在经过跑合阶段后,材料表面接近平面,摩擦表面因加工而逐渐硬化,在微观状态下材料的几何形状也发生改变,实际的接触面积增大,整体的压强降低,这为材料发生弹性碰撞提供了技术条件。且磨损已经稳定下来,故而磨损量将随时间增大而缓慢增大。

1.3 剧烈磨损阶段

而随着磨损的速度急剧增加,摩擦温度也将急剧增高,且金属内部组织会发生不可逆的微观形态变化,整体来看,精加工机械的工作效率逐渐下降,施工精度也进一步降低,并且出现明显的异响和不规律振动,最后导致零件完全失效。

2 磨削模型

连续性:

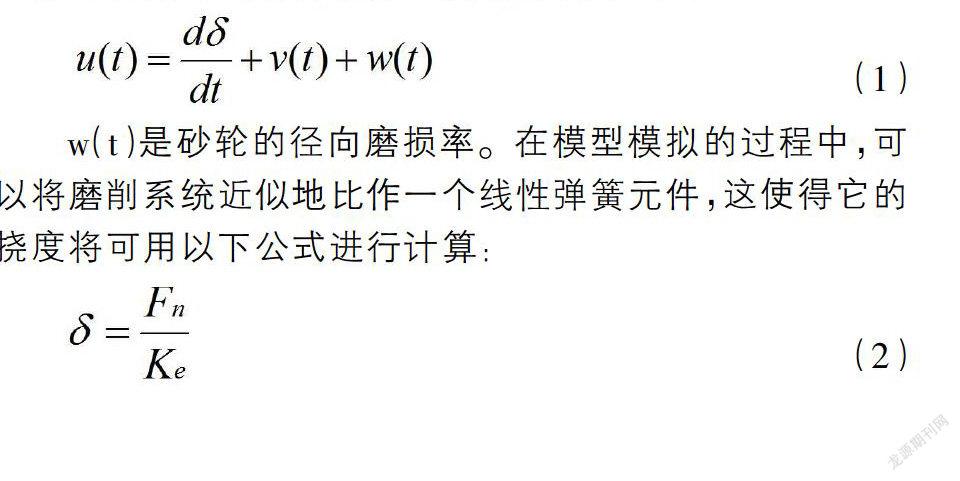

通过软件建立一个模型,在模型内给砂轮设定以时间为基础变化量的径向进给速度u(t),且根据实际情况,砂轮本身的径向进给速度v(t)会由于系统挠度∮和砂轮径向磨损而发生滞后。因此,这个模型显示了一个受调控的三阶段(粗磨、精磨和光磨)进给周期。为了分析砂轮在它工作环境内的进给特性,其连续性要求如下:

3 仿真模型模拟分析

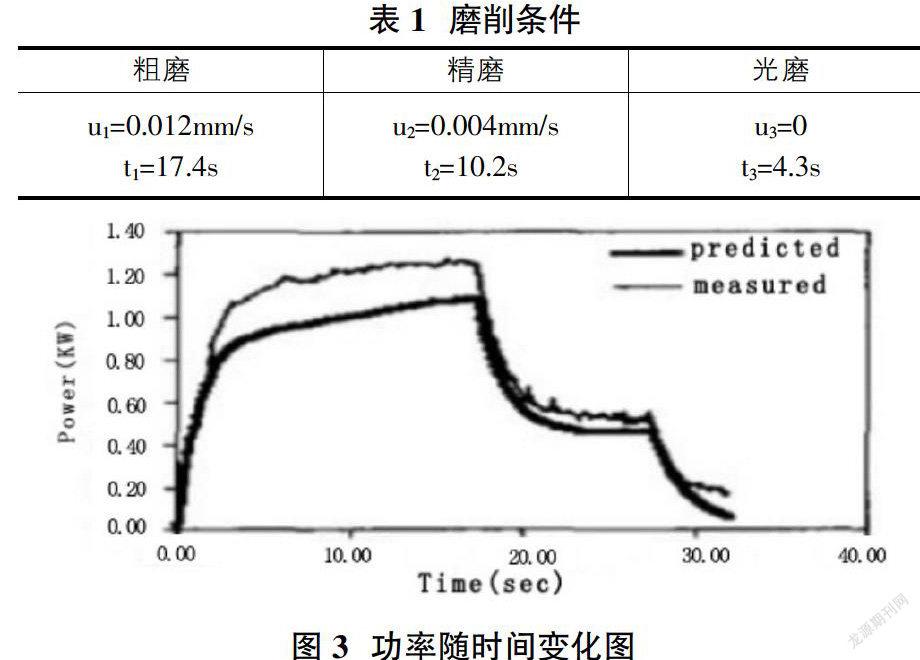

为了进一步地说明模型的实际效果,可以观察一个经过三阶段的外圆磨削加工,并将其磨削条件总结成表1,而图3则表示了仿真功率的预测结果和实际测量到的磨削功率。从图中可以看出,在粗磨阶段功率响应的初始上升跟随着的是一段“平衡状态”,且在此期间由于砂轮逐渐钝化,磨削器具的功率也逐渐增大。

在粗磨阶段最初过渡期,预测功率有良好一致性,这说明了仿真系统中的刚度与实际系统的刚度是非常接近的。在进行粗磨后则是精磨阶段,此时由于横进给速度的下降,功率降到一个较低的区域。且在最终精磨阶段,功率会突然减少。而除了功率以外,仿真软件还可预测其它参数。如材料去除率、材料的尺寸、比能挠度、表面粗糙度、温度、工件烧伤、圆度对比等。

4 校准

校准是一切实验仪器必须在实验阶段开始之前就必须完成的一个先决条件与必然准备。特别是对机械精加工这种高精度要求项目,对于各部位的精度要求更是需要引起注意。而在这个实验模拟模型中,整个模拟系统是在不断学习、不断改进的。通过对不同的环境要求、技术条件进行改良,可以从多个角度不断地推演材料的磨削特性。而与此同时,技术人员可以通过录入实际数据来限制条件,优化模型,从而实现对模型模拟的校准工作。在完成了多次的工作后,机器还可以联网储存数据,对多次实验数据做详细处理和分划,这一方面可以快速找出模拟中存在的问题,另一方面也可以为未来新技术的研发提供坚实的数据库基础。

5 验证分析

而在实际运营阶段,操作人员可以通过不断地对模拟结果与实际操作结果相比对,来获取实验模型的拟合性评定。在粗磨、光磨两个重要阶段中,反复考量整体的拟合效果是否良好、是否符合实际情况。而往往在初始阶段,模型模拟的状态还是良好的,但在光磨阶段,如若未经数据调试,可能曲线拟合会有所偏差。这是因为在实际情况中,导轨、车床等机械单位会因速度和功率的变化发生一定的磨损,从而在整体上凸显出曲线的不准确性。所以在设计模型时要根据磨削参数对表面状态的影响来做出一定的调整。

6 误差分析

6.1 对工艺系统进行调整

磨削量小于名义磨削量,这就是“切面加厚”现象的因素。在磨削加工过程中,随着砂轮的磨损和修整,砂轮直径也将不断地变化最大直径和最小直径。

6.2 传动误差对精度的影响

磨床的传动误差是由螺距误差和其它传动环节所引起的传动误差两部分组成,螺距误差对齿距精度影响最大,它将直接以传动比值的倍数关系反映到被加工零件上。

6.3 机床误差的减小

①使用高精度的滚动轴承。②使用高精度的静压轴承。③测量及调节相应件的径向跳动范围。④提高轴承配合表面的加工精度。⑤采用精密磨削齿轮改进齿轮精度。

6.4 影响精度的因素

①夹具。夹具的几何误差和夹具的定心超差会使工件发生径向跳动误差、轴向跳动误差。

②机床。砂轮主轴或者活动托座传动构件的磨损和工作台传动构件的磨损以及砂轮与工作台同步的动态性能是否良好,均会产生不规则的齿形误差。

③砂轮。砂轮是造成齿形误差最主要的因素。齿形一般是由多切削刃展成加工而成的,每片切削刃与实际齿线的两条设计齿线之间的端面距离与设计距离是否相符合都将影响齿形误差。

在这一方面影响该误差的因素又可分为:

1)机床因素。机床的刀架导轨精度未达到设计标准或经过长期的使用产生了磨损;立柱导轨精度未满足使用需求,顶尖或者頂尖机构设计不合理;工作台面存在水平误差的,从而导致水平性较差。

2)数据因素。公法线长度值超差,是造成该误差的主要原因。其原因之一是设备精度不达标。主要包括:机床分度蜗轮的精度过低,而在加工斜齿轮时,差动挂轮的误差大,从而使差动传动链齿轮的制造误差和调整误差过大,或走刀丝杠间隙过大,发生走刀窜动,因而齿面易产生大的波纹。

7 磨削的方式及优点

7.1 高速磨削

优点:

①磨削表面粗糙度减小。

②砂轮的速度得到了提高之后,对于加工的精准度也有所提升。

③法向磨削力减小,工件精度提高。

④使单个磨粒的载荷减轻,金刚石砂轮耐用度提高。

7.2 缓进给大切深磨削

优点:适用于磨削高硬度或高韧性材料。

7.3 砂带磨削

优点:

①效率高,可用于粗、半精和精加工。②磨削质量高,磨削效果好。

8 实验结果分析

在磨削工艺的整个过程中,材料表面在各类磨削参数、磨削力与磨削热的作用下,将会发生不同程度的塑性变形,而零件内部的金属组织变化也将引起整体宏观的体积改变。从这一点可以得出如何去合理地调控机械加工基础条件地具体方法。通过预先对加载情况地模拟,可以很好地避免零件磨损甚至报废的情况出现。这为机械加工提供了良好的优化思路,而通过对模型模拟与实际生产过程中各阶段产品性状进行对比,则可迅速的找出是在哪个生产环节里出现了问题,并得到有效的解决。总的来说为整个机械加工工艺流程提高了工作效率,也降低了出错率,压缩了生产成本。

9 总结

出现误差是在整个精加工机械行业里不可避免的一件事情。因此在实际的生产生活中,我们常常采取一系列的有效措施来降低误差对最终产品的质量影响或是减小误差。从本质上说,在精加工工艺或机械加工中产生的误差,在整个工艺流程中往往以差异化的形式体现,被称作原始误差。而根据误差起源的不同,则可以分为几何误差,加工误差,外来因素误差与变形误差。从这一点上来说,误差的大小会间接地影响整个生产周期,而较大的误差则必然会带来较大的生产损失,降低整个工艺流程的生产效率与生产质量。

9.1 影响零件加工精度的因素

零件加工精度的影响因素众多,但在对其进行研究时,被加工部件在受到不同类型的加工工艺的影响时发生的变化会很明显。如机床几何误差,在机械加工时,机床几何误差对零件加工精度的影响是十分明显的,它主要包括三个方面:转动链误差、主轴回转误差与导轨误差。

对于主轴回转误差,由于是在零件装配的过程中就因为存在误差,其影响主要体现在主轴跳动的时候,会出现圆度的误差。且在整个磨削过程中,主轴角度会发生摆动,虽然其工作径向仍然为圆形,但工作轴向却为梯形。因此在镗孔的过程中,主轴的摆动角度问题会致使导轨与回转周线之间不再处于平行状态,磨削外圆也最终会发生圆度超差。除此之外,主轴出现轴向跳动的情况,即使不会对外圆、内孔相应的精度产生影响,但对于端面和内外圆的垂直度将一定造成影响。这最终导致相关的切面与端面发生形态变化,形成凸轮端面的外形。

要想改善机械精加工的生产质量,首先就要对预备设施做出改进。如机床、导轨、砂轮等,根据已有的确切数据与相关技术要求、技术标准来对机械加工设备做出统一的要求。只有对加工器械做出了硬性要求,生产出来的零件才能在各方面满足一个最基本的要求。如车床与导轨,从技术角度来说,导轨决定了加工零件的径向尺度是否标准,那么就需要对导轨的磨损程度进行把控,因为一旦导轨磨损过度,整个加工步骤就不能对径向速度严格地加以控制,那么加工得到的零件就是不合格的。这将会大幅度地降低整体的生产效率,延长了生产周期。其次是要加强对基础操作人员的安全、技术教育与高新人才的大力引进。随着社会的不断进步,各行各业的基础技术与高新技术也在不断发展着。只有不断向前看,才不会被时代抛于身后。新的技术与人才也有助于进一步地提高生产质量,缩短生产周期,增加企业利润。

9.2 改善工艺减小误差的具体方法

①合理配置基础机械加工硬件,首先要保证加工器具与模具车床相配套,这是降低基础误差的最佳方法。而从另一方面说,这也需要基础操作人员在日常机械维护的过程中让基础机械硬件得到更多的修理与保养,防止出现导轨、车床的尺寸变化。而从整体的机械加工工艺流程上来说,则是要根据自身的生产要求与生产条件,合理地减少部分不必要的生产工艺,在降低生产难度的同时也缩短了整体的生产周期,当然同时也要顾及到机械加工产品的质量不能打折扣。

②利用新兴技术来代替传统工艺。实际上,大部分的机械加工产业已经步入了数控时代,这一点可以分为三方面来说:第一,对原有的机械加工设备进行更新换代,数控技术往往能够进一步提升加工精确程度,降低生产误差,同时也替代了重复的人体劳动,减轻了基础操作人员的生产压力。第二,要支持原有员工对新技术的学习,多做指导。第三,要积极引进复合型高新人才,协助完成机械设备的整体更新换代。

③严格执行各类生产标准。通常一件细小零件都会需要许多的生产工艺流程,而一个步骤都会有它特定的生产要求与细则。虽然在某些生产环节中,细小的误差不会引起整体的工艺差别,但总的来说,正是这些小误差,在不断积累之后引起了大的质变,最终导致了加工失败。因此,要从每一个小环节去严格管控加工要求,严格按照生产标准去严苛执行。

④建立完备的自检程序。即使对整个生产流程管控的再严格,一些生产误差也是不可避免的。因此,需要对生产产品做定期、定阶段的自我检查,按周期评控每一个生产阶段的出错率、生产效率等等,并从这些数据中找出现有的生产工艺流程还存在那些问题,并积极改正。

放眼未来,任何一个企业或单位都是要向信息化、数据化看齐的。机械精加工作为大多数加工制造业最基础的工艺流程之一,也必然要向这方面发展。通过数据模拟来预知加工结果,往往能够更好地提供方案改进思路,降低成本。只有这样,企业才能走可持续发展的道路,并一直向前发展。

参考文献:

[1]上海金属切削技术协会.金属切削手册[M].上海科学技术出版社,2004.

[2]张春荣.公差配合与测量技术[M].北京交通大学出版社.

[3]郭向东.机械加工工艺对零件加工精度的影响[J].湖南农机,2013,40(7):48-149.

[4]陈志.机械加工工艺对零部件表面完整性的影响分析[J].化学工程与装备,2011(12):111-112.

[5]李伟,王伟.超高强度钢基体碳化钨涂层耐磨及质量控制[J].新技术新工艺,2016,9:74.