提高图书质量要从前端、从基础抓起

2020-09-10王惠

摘要:图书是传承人类文明、传播文化知识的重要载体,图书质量关系着知识传播的准确性、科学性与导向性。本文立足于从书稿质检中发现的问题,从作者遴选、中耕、书稿初审、编辑技能培训等多角度讨论提高图书质量的要点,主张提高图书质量要关口前移,从前端、从基础抓起,希望能给图书编辑带来一些帮助。

关键词:图书质量;遴选作者;中耕;初审;编辑培训

中图分类号:G230 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2020)23-0197-03

图书质量是出版社的生命线。要提高图书的质量,作者原稿质量和编辑工作是关键因素。质检中发现的问题绝大部分是简单问题,甚至是低级错误。这些问题反映了出版流程前期工作不到位,以及编校工作存在薄弱环节。提高图书质量,要从前端抓起,如作者原稿、中耕、初审、编辑加工等环节,并加强编辑加工技能培训,打好基础。

一、遴选优秀作者,关注作者的写作水平

根据经验,当作者原稿质量较差时,出版进度和各个环节都会受到很大影响。对于一本写作水平不高的稿子,尤其是需要反复琢磨一句话才能明白作者想表达什么时,编辑付出再大的努力,也很难让这本稿子成为优秀出版物。由此可见,作者原稿质量是最终出版质量的关键因素之一。

如果是引进版的图书,还要关注译者的翻译水平,是否达到“信、达、雅”的要求。翻译是引进版图书的二次生命。好的翻译可以锦上添花;差的翻译轻则影响阅读体验,重则歪曲原意,误导读者[1]。对于引进版图书,除了一般性文字翻译不准确外,还会有知识性表述不准确甚至错误的现象,这多是因为译者懂外语但不一定有专业背景,不能确切翻译。

作译者水平高,书稿质量相对有保证,出版流程中的各个环节都能比较顺畅地进行,最终出版质量也有保障。因此在选题策划阶段,就要对作者进行遴选,不仅关注其学科及研究领域是否适合选题本身,还要关注其写作水平。

二、加强中耕

中耕,原本是指作物生长期内,在植株之间进行锄草、松土、培土等行为。引申到出版领域,是指编辑按照约定的选题思路及选题框架进行宏观性、方向性的把控,通过中耕环节,对稿件提出中肯意见,指导作者充分理解选题意图及写作规范,及时解决写作中遇到的困难和问题[2]。

以往,编辑在中耕阶段虽然关注写作水平,但更多的是关注作者的稿件是否符合选题要求,通常把“可以接受的问题”放在加工流程解决。其实,在出版质量要求越来越高的当下,在中耕阶段,就要从出版质量的角度审查稿件。有的作者技术水平很高,但语言组织方面欠缺些;有的作者技术水平一般,但语言表达比较好。不管是哪一类作者,欠缺的方面都是编辑需要关注并处理的。如果这些“欠缺”可以由作者来弥补一些,哪怕只是一小部分,也会在一定程度上给编辑减轻压力。因此,在中耕时就敏锐地发现作者写作方面的不足,并给予适当指导,是提高原稿质量的重要途径。

编辑在审读完样章后,要针对其中存在的问题与作者进行良好的沟通。闻道有先后,术业有专攻。大多数作者及专家会在其所从事的领域有一定的造诣,但对于出版业务及读者需求,编辑比他们更专业。例如,数字用法、字母正斜体/大小写、上/下角、参考文献著录规则等,越是细微之处,越容易出现问题。如果这些细微的问题能由作者修改,編辑就能节省很多时间和精力从大处着手,把重点放在文字叙述和专业知识等问题上。编辑要从出版要求、读者需求等角度,对书稿的内容提出中肯的修改建议。为了让修改建议更有说服力,编辑需要具备书稿涉及的专业知识储备及良好的沟通能力,这样才能得到作者的认同,并愿意配合修改。

三、做好初审

(一)初审的目的和内容

责任编辑对书稿进行初审时,须审读整本书稿,就书稿的政治性、学术性及体例结构、文字等进行详细审读,对原稿作出恰当评价,提出具体修改意见[3]。初审的目的在于规避书稿中的错误(明显错误或编辑加工中不知如何修改之处)和升华图书内容。

初审后,需要对书稿的以下指标作出评价,主要判断稿件是否具有出版价值。

第一,逻辑性,如是否有不必要的重复、内容衔接的缺失等;第二,科学性,如是否有内容错误、体系结构层次的缺陷;第三,思想性,如是否有政治敏感问题,是否涉及国家安全、国家机密等;第四,可读性,如是否有表达不通顺,文、图不对应等问题。

稿件要满足“齐、清、定”的要求才能进入出版流程。如果稿件中有加工中无法解决,只能由作者解决的问题,要果断退回作者。

对于需要退改的稿件,编辑要避免两种倾向:一种是忌惮作者的权威,不敢提出问题;另一种则是高高在上,对作者不屑。这两种倾向对于稿件质量的提高均有害无益。

提修改意见要及时。有的编辑等稿件加工完成后,才连同遗留问题一并提出,这样做非但不能节省时间,还会给编辑加工带来麻烦,甚至影响后续流程的正常进行。

(二)初审意见的内容

书稿审读报告的一般撰写要求如下:

第一,审读报告须包括初审意见、复审意见和终审意见;第二,审读报告要素须齐全完整,不仅要有对书稿内容、作者的介绍,还要对书稿的出版价值、文化价值提出独到见解,阐述其出版的意义和理由;第三,审读报告要对书稿的修改提出较为重要的建设性意见,能够较直接地提升书稿的质量,翔实记录责任编辑对书稿审核、修改以及与作者交流的内容;第四,对书稿中存在的重要问题或自己无法准确把握的修改意见加以指出,并有对后面审次的提示。

在审读报告中,初审意见所占篇幅最大。在写初审意见时,除了程序化的条款外,还要认真汇总需要加工编辑注意的问题。要尽可能写完整,尽可能包括稿件中所有需要加工编辑注意的问题及具体要求。写得越全面、越具体,对于编辑加工环节越有参考价值。这里仅列出几条抛砖引玉。

第一,指出明显句式或表达习惯上的缺陷,并说明如何调整;第二,指出稿件中不同于其他稿件的需要特别注意的地方,并给出解决方法;第三,指出稿件中需要统一的地方,并说清楚如何统一,必要时,还要说明这样统一的原因,当加工编辑再次遇到这类问题时可以参考;第四,如果稿件曾退回作者修改,需要提醒加工编辑注意是否有遗漏、未修改的情况。

四、加强编辑加工技能培训,提升业务水平

书稿一般编校流程为“初审→(退改)→编辑加工→复审→终审→三校→质检”。

可以说,从复审开始,各环节都是对质量起保障作用的,而编辑加工是起关键作用的。随着信息科技的发展,传统媒体受到冲击,于是各大出版社普遍重视策划编辑,忽视加工编辑,造成图书编校质量下降。但对于出版社来说,选题策划固然重要,如果没有好的编校质量,再好的选题,再知名的作者,都无法保障选题或稿件能最终成为一本高质量的图书[4]。加强编辑加工技能培训,提高业务水平,是提高图书质量的重要途径。实际工作中,不只是加工编辑,策划编辑、责任编辑都要提高编辑加工水平。

(一)质检中发现的问题简介

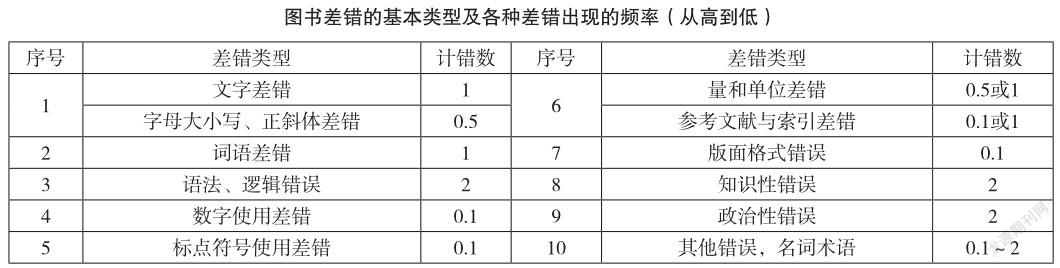

从工作实际情况来看,质检中发现的问题绝大部分是简单的问题,甚至是低级错误。下表从高到低列出了图书差错的基本类型及各种差错出现的频率,并粗略地标出了计错数。出现频率高、计错数多的错误是编輯需要努力的方向。

(二)编辑培训要点

下面结合上表及科技书稿中发现的问题,列出编辑需要加强学习和提高的几个方面。

1.增强政治意识和责任意识。图书出版是党的宣传思想文化工作的重要组成部分[5]。图书作为传承人类文明、传播文化知识的重要载体,应当在执行法律法规、执行政策规定方面成为典范,才能保持其准确性、科学性和积极向上的导向性。

在国家新闻出版主管部门对出版物的质量监督检测工作中,政治导向性问题历来是检查的重点。作为编辑,要增强政治意识,多学习、多积累,提升发现敏感问题的能力,杜绝自己负责的图书出现政治方向、舆论导向、价值取向性问题。

2.加强词语、语法学习。从书稿质检中发现的问题来看,用词、语法问题相对较多,这反映出部分编辑对语言文字的理解、运用能力不足。

编辑这个职业对文字水平的要求很高。从专业背景来说,文科背景的人似乎更适合做编辑,尤其是文科类图书编辑。而科技类图书专业性很强,文科背景的编辑难以从技术上把握书稿内容的质量,因此科技类图书编辑以理工科背景居多。然而,理工背景的编辑所受语文教育普遍停留在高中水平,且中学时期打下的语文基础未必扎实,这也造成他们对文字的驾驭能力一般。那么,科技类书稿中词语、语法问题较多也就不难解释了。

勤能补拙。既然从事文字工作,那么就要积极补习语法知识,熟知典型语病,逐渐培养语感;工作中多查词典,积累词汇,记忆易错词。稿件中有拿不准的词语时,不要有侥幸心理,默认作者的用词是恰当的,而应勤查词典,并分析词义、词性,尽最大努力避免出现用词不当的问题。只有多学习、多积累,不断提高自己的文字水平,才能提高自己所负责书稿的质量。

3.把握好“可改可不改则不改”原则。每位编辑从入行起就知道“可改可不改则不改”这个原则,而且工作中也时常挂在嘴边、记在心里,但未必能准确把握,新编辑尤其如此。在具体执行上,每个人心中都有自己的一杆秤。在笔者看来,原句本身无错误、无语病,能理解,改后还不如原文或与原文持平,就叫“可改可不改”。

有的编辑有过度加工的毛病,经常把一本稿子改得满篇红,仔细看来会发现有很多地方是不必改的,甚至改变了作者原意。这样,不但编辑自己做了无用功,还会增加编校负担,拖累后续流程。进一步讲,如果将原本正确的内容改成了错误的,就犯了编辑的大忌。过度加工通常反映出编辑不能准确理解作者原意,或者理解原意的意识薄弱,习惯按自己的想法将句子修改成自己喜欢的样子,一旦看到不符合自己表达习惯的句子就忍不住下笔改,这样往往会改变作者的文风。

纠正过度加工的缺点需要较长时间的修炼。改必有据,而且尽量少改。下笔修改前,首先要迅速读完整句话,并准确理解句意,才能有的放矢,对不当的地方进行调整。改后要重读,还要联系上下文,切不可断章取义。

4.把握好“统一”的度。书稿中有很多内容是需要统一的,如数字用法、专业术语、单位形式、体例形式等,而正常的文字叙述是不需要统一的。有的编辑有过度统一的习惯,把不该统一的也统一了。

还有编辑改文字时会参考前面同一个事物的叙述,并改成一致的叙述形式,这是不可取的。汉语博大精深,对同一个事物表达同样的意思可以有多种不同的叙述形式,何必统一呢?过度追求形式的统一,会让文字变得单调、生硬,读之味同嚼蜡。

5.提高发现技术性问题的能力。如果是科技类书稿,就难免有技术性问题。例如,编程类图书有可能有错误的编程语句,可能是拼写错误,也可能是大小写错误,还可能是语句本身错误;计算机软件操作类图书有可能出现操作方法错误、命令选择错误、操作步骤缺漏/多余等;技术理论类图书有可能技术、数据陈旧,不能体现当前应用水平等问题;等等。如果是引进版的科技类图书,译者虽能理解外语,但因无法准确理解原书中的技术理论进而无法准确翻译的现象很普遍,如果编辑也没有下功夫,那么图书的质量可想而知。

毋庸置疑,科技类图书编辑要具备发现技术问题的能力。发现了问题未必一定要有能力解决,但一定要有能力准确提出问题。专业的人,做专业的事。如果书稿本身专业水平较高,就要由专业的编辑来负责。科技类图书编辑要对新技术、新领域嗅觉灵敏,并不断学习,对自己所负责的图书所属领域有较深入的了解。

6.增强核图文意识。质检的稿件中几乎都或多或少存在图文不一致的问题,体现出编辑对图文对应问题不够重视。书稿中出现图文不一致问题,无论是图错还是文错,都是无可辩驳的“硬伤”。有的编辑虽然会核对图文,但认为只要图文一致就可以了,不去思考究竟是图错还是文错。不动脑的处理方式可能造成新的错误。因此,一定要核对图文,当两者不一致时,还要分析判断出错的是哪一方。

7.勤查出版规范。我们国家的出版制度、标准非常多,涉及科技名词规范、单位和量的使用规则、汉语拼音规则、标点符号用法、数字用法、参考文献著录规则等等,内容涉及出版物的编校质量、内容质量、政治质量、装帧质量等方方面面。

从质检工作中发现的问题来看,一些稿件中仍然存在基本差错,如数字用法不统一、不规范,标点符号用法错误等,这反映出一些编辑对于基本规范仍然未完全掌握。对于硬性执行的标准、规范,首先要增强执行意识,其次要认真学习,积累经验,遇到不熟悉的要多查、多问。

8.引用内容必核。书稿中引经据典的情况非常多,但往往出现说法不准确、内容与引文不对应等情况。稿件中出现引用的内容时,编辑一定要查阅资料,而且要找到官方渠道的资料或网站等,核实名称、内容、发文机构等,避免出现不一致的问题。

9.勤查多问有学问。“问”和“查”是编校工作的两大法宝,不懂就要问,就要查。仅仅会“问”是不够的。焦裕禄说过:吃别人嚼过的馍没味道。

对稿件内容有疑问时,应首先嘗试自己独立解决,认真思考,并查阅资料。查后仍存疑或未查到,再问。解决问题的过程也是学习的过程。未经过深入思考而轻易请教他人,自己便失去了思考的机会,即使能得到问题的答案,下次遇到同样的问题时,仍然无所适从。提问后要判断所获答案是否正确、全面,并举一反三,还要关注对方解决问题的思路与方法。得到问题的答案不是目的,掌握解决问题的思路和方法才是目的。

回答问题时通常需要联系上下文,具体问题具体分析。因此,问问题的思路要理顺清楚,问题要具体,用简短的语言说出疑惑所在,必要时还要说明查阅资料所获信息,不要没头没脑地提问,否则可能让对方无法准确理解,从而答非所问。

五、结语

新时代我国经济发展的鲜明特征就是高质量发展,图书出版一定要牢牢把握高质量发展的新时代特征,这是我国完成从出版大国向出版强国转变的关键所在。提升图书质量要从基础、从前端做起,遴选优秀作者,加强编辑培训,做好每个流程的把关工作,每一位编辑都要不懈努力和积累,与作者合力打造优秀出版物,让出版社在激烈的市场竞争中持续发展。

参考文献:

[1] 于贺.提升引进版图书翻译质量的有效策略分析[J].记者观察,2020(15):77.

[2] 苗唯时,岳璐.中耕阶段编辑的“导演”角色[J].科技与出版,2014(1):67-68.

[3] 徐晓娟.浅谈编辑对“三审制”的实践[J].科技传播(下),2020(1):179-180+190.

[4] 王为.航空科技图书编辑加工中常见错误及修改建议[J].科技传播(下),2020(2):158-160.

[5] 孙敏.着力建立健全五个方面出版制度体系[EB/ OL].中国新闻出版广电网,http://data.chinaxwcb. com/epaper2020/epaper/d7159/d4b/202001/104123. html,2020-01-15.

作者简介:王惠(1978—),女,河北晋州人,学士,编辑,研究方向:书稿质检。