在“变”中修炼 在“思”中提升

2020-09-10侯书红张利橙

侯书红 张利橙

摘 要:真正地领悟一道数学题的解法,其过程中充满了各种曲折和障碍,需要我们不断地修炼,通过不断地修炼方可寻觅到完美的解法。本文针对一道高三月考题进行不断修炼,包括问题的解法修炼,问题的变式修炼,使问题一步一步地升华呈现。修炼出的不仅是解题方法,而且还有思维与数学思想。

关键词:一题一课;修炼

一、问题背景

圆锥曲线问题的解决常常需要把代数与几何数形结合来分析,甚至平时还需要修炼出一些简单的结论(二级考点)。如果学生做完题不去修炼(思考),挖掘核心考点,即便做了百道题甚至千道题,那又能怎么样?高考时遇到解析几何仍然做不对!解析几何问题的考查一直以来都是学生的难点。本文将通过一个题来揭示如何修炼出圆锥曲线问题解决的本质。

二、基于一题一课的复习课主线设计

1.问题呈现,修炼一题多解

问题 已知点是抛物线的焦点,过点的直线与抛物线交于两点,则为坐标原点,若且,

则______________.

设计意图:本节课以2020届云南名校月考卷的一道题目作为问题起点抛出,启发学生思考解决方法。

思路一:因为,所以,此时,则直线的直线方程为再代入得,易知,所以.

思路二:因为,所以,此时,则直线的斜率易得

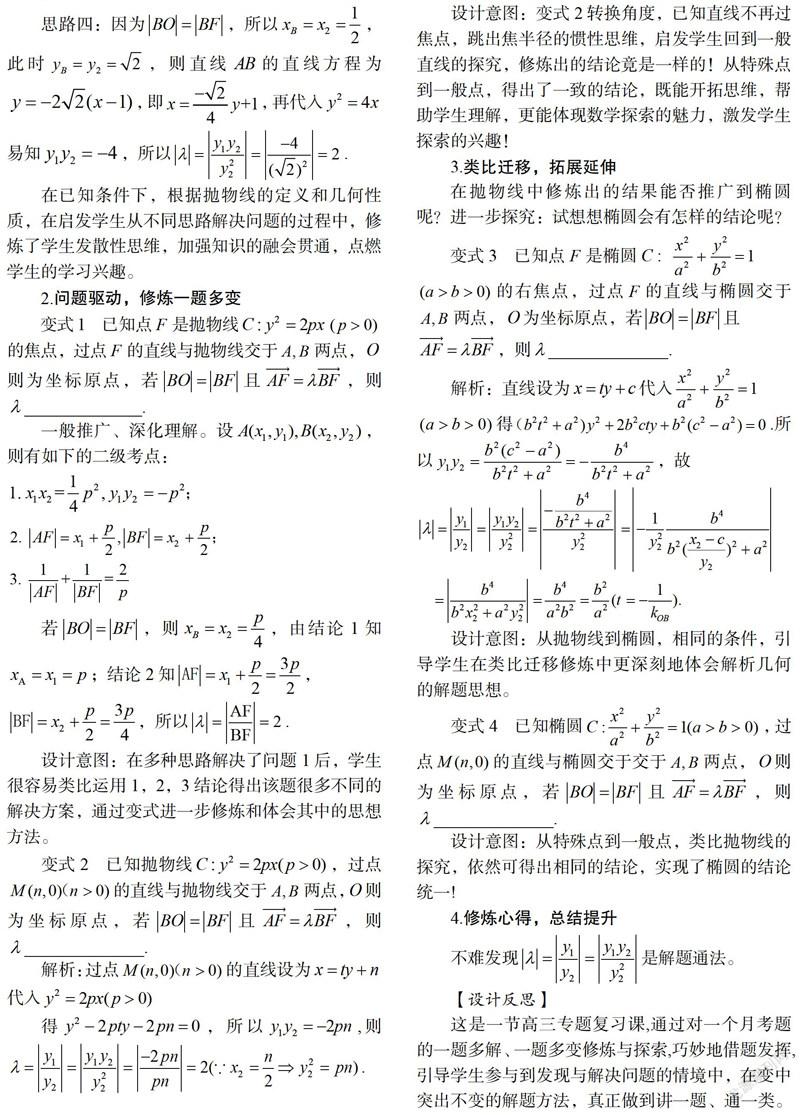

思路四:因为,所以,此时,则直线的直线方程为,即,再代入易知,所以.

在已知条件下,根据抛物线的定义和几何性质,在启发学生从不同思路解决问题的过程中,修炼了学生发散性思维,加强知识的融会贯通,点燃学生的学习兴趣。

2.问题驱动,修炼一题多变

变式1 已知点是抛物线的焦点,过点的直线与抛物线交于两点,则为坐标原点,若且,则

______________.

一般推广、深化理解。设,则有如下的二级考点:

设计意图:在多种思路解决了问题1后,学生很容易类比运用1,2,3结论得出该题很多不同的解决方案,通过变式进一步修炼和体会其中的思想方法。

变式2 已知抛物线,过点的直线与抛物线交于两点,则为坐标原点,若且,则______________.

设计意图:变式2转换角度,已知直线不再过焦点,跳出焦半径的惯性思维,启发学生回到一般直线的探究,修炼出的结论竟是一样的!从特殊点到一般点,得出了一致的结论,既能开拓思维,帮助学生理解,更能体现数学探索的魅力,激发学生探索的兴趣!

3.类比迁移,拓展延伸

在抛物线中修炼出的结果能否推广到椭圆呢?进一步探究:试想想椭圆会有怎样的结论呢?

变式3 已知点是椭圆C :

的右焦点,过点的直线与椭圆交于两点,为坐标原点,若且

设计意图:从抛物线到椭圆,相同的条件,引导学生在类比迁移修炼中更深刻地体会解析几何的解题思想。

变式4 已知椭圆,过点的直线与椭圆交于交于两点,则为坐标原点,若且,则______________.

设计意图:从特殊点到一般点,类比抛物线的探究,依然可得出相同的结论,实现了椭圆的结论统一!

4.修煉心得,总结提升

不难发现是解题通法。

【设计反思】

这是一节高三专题复习课,通过对一个月考题的一题多解、一题多变修炼与探索,巧妙地借题发挥,引导学生参与到发现与解决问题的情境中,在变中突出不变的解题方法,真正做到讲一题、通一类。整节课5个题目的探索,从抛物线到椭圆,从焦点到一般点,围绕着一个主线,得出相似的结论。既解决了这一类问题,又在探索方法上给了学生不断的修炼,体现着数学之美。

例如:2018年全国卷数学理科第19题

设椭圆的右焦点为,过的直线与交于两点,点的坐标为.

(1)当与轴垂直时,求直线AM的方程;

(2)设为坐标原点,证明:.

【解析】

【修炼心得】

(1)本题第二问既考查了学生的抽象思维,又考查了学生等价化归即转化的数学思想方法,具体体现在证明两角相等转化为证明的斜率与的斜率相反。

(2)本题第二问深入分析可得:设过圆锥曲线(椭圆、双曲线、抛物线)的焦点的直线与圆锥曲线交于两点与相应准线与圆锥曲线的对称轴交点连成,则平分.

(3)本题第二问的方法研究有利于今后的教学与高考复习,实际可以利用圆锥曲线的第二定义及相似三角形来证,这里不再赘述,留给学子们思考。

【备考建议】

从一题多解到一题多变的基于“一题一课”的复习课主线设计可以看出数学的学习不仅仅是刷题,更重要的是追求解题的效益,修炼数学方法与数学思维。常言道:“学而不思则罔,思而不学则殆”,如果只片面地追求刷题的数量,而忽视了问题的本质与方法的修炼,那么做千道题甚至万道题又怎能体会到问题的味道?因此,教师在高三复习教学中要进行深度研究,引导学生不断思考,修炼学生的数学方法与思维,使思维得到自然发散,摆脱题海战术,培养学生学习和探索的热情,点燃思维的火花,提高学生复习效率。

参考文献:

[1]2020届云南名校月考题.

[2]2018年全国卷I理科19题.

[3]吴立建, 滕连敏. 一题一课理念下的教学设计与思考——以2016年温州市数学中考试卷第10题为例[J]. 数学教学, 2017(10):18-20+37.

[4]刘国祥. 基于"三个理解"的一题一课教学设计与思考——以2017年江苏数学高考试卷第20题为例[J]. 中小学数学:高中版, 2018(1): 8-10.

[5]王荣. 关于高三数学专题复习教学的几点思考[J]. 中国数学教育, 2010(Z3).