2型糖尿病合并冠心病护理中多样性护理的应用

2020-09-10蒋水妹

蒋水妹

【摘要】目的:探讨2型糖尿病伴冠心病患者实施多样性护理对病情状况的影响。方法:选择2019年1月~2019年12月我院收治的2型糖尿病伴冠心病患者120例,遵循随机原则分为研究组(n=60)与对照组(n=60),对照组实施常规护理,研究组实施多样性护理,比较两组自我感受负担、病情状况。结果:护理后,研究组患者的SPBS评分较护理前、对照组均显著降低(P<0.05),病情管理各维度评分较护理前、对照组均显著升高(P<0.05)。结论:多样性护理可减轻2型糖尿病伴冠心病患者的自我感受负担,改善患者的病情状况。

【关键词】2型糖尿病;冠心病;多样性护理;病情状况

【中图分类号】R473.5 【文献标识码】A 【文章编号】2095-6525(2020)04-0-01

2型糖尿病是由于环境、遗传等因素共同作用引起的、以高血糖为特征的代谢性疾病,常会诱发心血管疾病,其中最为常见的是冠心病,二者互为因果关系,共存时导致病情加速发展,使得心血管不良事件发生风险增加,治疗难度增大,影响患者预后[1]。本次研究探讨2型糖尿病伴冠心病患者实施多样性护理对病情状况的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年1月~2019年12月我院收治的2型糖尿病伴冠心病患者120例,遵循隨机原则分为研究组(n=60)与对照组(n=60)。纳入标准:⑴经实验室指标检测证实,符合WHO关于2型糖尿病的诊断标准[13;⑵经心电图、CT检查证实,符合国际心脏病学关于冠心病的诊断标准[4];⑶签署知情同意书。排除标准:⑴沟通、认知障碍者;⑵严重器质性疾病者;⑶严重糖尿病并发症者;⑷免疫系统原发病者;⑸凝血功能障碍者;⑹全身感染性疾病者;⑺恶性肿瘤者。研究组:男34例,女26例,年龄47~75(55.79±6.12)岁,病程3~17(11.53±2.40)年。对照组:男33例,女27例,年龄49~74(55.73±5.87)岁,病程3~18(11.47±2.53)年。两组一般资料比较,具有均衡性(P>0.05)。

1.2 方法

对照组实施常规护理,包括常规宣教、基础护理、病情观察、药物指导等。研究组实施多样性护理,具体护理内容如下所示:⑴专业信息支持:了解患者的对疾病的认知度,根据患者的年龄、记忆力、文化程度及理解能力实施个性化的信息支持,形式包括PPT播放、视频播放、口头教育、组织讲座等,内容包括糖尿、冠心病的发病机制、病因、临床症状,常用药物名称、药理作用、副作用,规范服药、控制饮食、合理运动的重要性。⑵体重控制:告知患者及家属体重控制对疾病治疗的重要意义,嘱咐患者坚持每天称重,计算体质量指数,为患者制定科学的饮食方案,合理安排饮食,保证每日能量摄入总量为6.28~9.21KJ,尽量食用低盐、低糖、高纤维的食物,并根据患者的身体状况、年龄等制定运动方案,选择适宜的运动方式,运动要定时、适量。⑶情绪控制:与患者深入沟通、交流以了解其心理状态,教会患者情绪控制技巧,疏导内心压力。⑷用药指导:告知患者规范用药的重要性,指导患者药物服用方法、服用剂量及注意事项。

1.3 观察指标

1.3.1采用自我感受负担量表(SPBS)测评两组护理前后的自我感受负担体验,该量表Cronbach’s α系数0.85,包括3个维度、10个条目,采用likert 5级评分法,总分10~50分,评分与自我负担呈正比[1]。

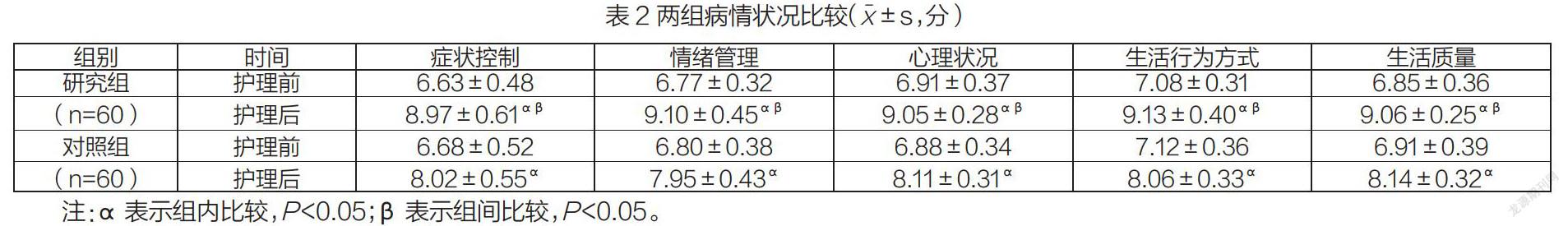

1.3.2采用自制《患者病情状况调查表》评估两组患者护理前后的病情状况,包括症状控制、情绪管理、心理状况、生活行为方式、生活质量,各维度总分100分,评分越高则病情状况越佳[3]。

1.4 统计学分析

采用SPSS25.0计算数据,“%”代表计数资料,采用x2检验,“x±s”代表计量资料,采用t检验,P<0.05表示数据差异。

2 结果

2.1 两组自我感受负担体验比较

见表1。

2.2 两组病情状况比较

见表2。

3 讨论

2型糖尿病是冠心病发生的独立危险因素,长期持续高血糖会损伤机体其他器官,加速大动脉病变,诱发冠心病[5]。由于2型糖尿病伴冠心病的病因复杂,高血糖、不合理饮食、不良生活方式等均是该病的危险因素。因此,对该类患者实施优质护理尤为重要。多样性护理具有全面、多样化的优点,涉及内容、范围广,能够为患者提供高效、优质护理服务,满足患者的生理、心理需求[2]。

综上所述,多样性护理可减轻2型糖尿病伴冠心病患者自我感受负担,改善患者的病情状况。

参考文献:

[1]李梅,郭蕊.多样性护理方式对糖尿病合并冠心病患者病情的干预作用分析[J].山西医药杂志,2020,49(3):335-337.

[2]凌莉萍,张慧丽,赵华.多样性护理干预对老年糖尿病合并冠心病患者的影响[J].齐鲁护理杂志,2019,25(4):103-105.

[3]王志慧.多样性护理方式在糖尿病护理中的应用价值[J].中国实用神经疾病杂志,2015,(5):139-140.