广西民族文化遗产的数字化传承保护初探

2020-09-10胡毅

【摘要】人文艺术遗产在保护与传承过程中显露出的利与弊问题一直是受到争议的。随着数字信息时代的发展,更多的保护与传承开始采用与数字化技术相结合的方式。在这种发展大形势下,人文艺术遗产的保护与传承就必须在数字化的基础上拓宽发展方向,进行技术革新。根据广西人文艺术的保护传承现状与特点及实践表明,建立人文艺术遗产数据库(AHHIM)进行广西人文艺术的传承保护是有显著效果的。

【关键词】保护与传承;数字化;数据库;文化遗产

【中图分类号】G124 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2020)42-0054-02

基金项目:广西壮族自治区教育厅资助项目2019年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2019KY0014) 。

一、概述

近年来,“弘扬民族文化”思想的盛行和数字化技术的发展,使传统文化数字化的保护传承得到更紧密结合与更多元的落实。数字技术在敦煌石窟壁画中的“三维洞窟和彩塑数字化”策略,解决了保护传承方面的难题。但对与北方大相径庭的广西,潮湿气候下的保护管理现状更为严峻。因此,特提出文化保护传承新策略之一的建立广西人文艺术遗产数据库,来进行广西民族文化的保护与传承。

二、国外与国内数字化保护传承现状对比

(一)国外数字化保护传承现状

国外数字化保护研究在虚拟现实技术等方面的取得了一系列成果,如意大利瓦伦蒂尼宫地下浴场的数字展示等[1]。对于非物质文化遗产的数字化应用,他们的研究则主要体现于数字化展示、数据库建设,以及数字化信息传播三方面。当前国外对于非物质文化遗产的数字保护研究,得到来自不同学科领域、文化机构的支持,这推动非遗数字信息资源管理成为数字研究领域的关注重点[2]。

(二)国内数字化保护传承现状

物质文化遗产是一条持续的道路,在文化发展碰撞的今天,很多文化遗产的保护传承仅存在于少数区域,由于保护和传承的力度不够,不少文化遗产面临传承困难、岌岌可危的困境。近十余年来,我国文物数字化保护工作虽然取得了大量成绩,但与国际文物数字化保护工作,以及国内其他领域的数字化发展水平相比,还存在一定的差距[3]。面临文化遗产的“忧患”境地,将科技融入文化,让数字化与文化保护传承相融合是当务之急。基于此,要想让传统文化“活”起来,就要用现代数字科技手段进行保护和传承。以数据库为支撑,进行广西民族文化的保护传承则成为本次研究方向。

三、数字化传承保护策略

(一)建立广西人文艺术遗产数据库

互联网具有信息储存量大、效率高、呈现方式浅显易懂等特点,广西人文艺术遗产是广西民族的历史和文化积淀。数据库是当前非遗数字化开发的重要形式之一,它是实现非遗数字化管理、利用与传播的重要手段[4]。依托互联网将广西民族文化表征进行存储,其中包括建筑、服饰等一切视觉可见的要素。搭建广西艺术人文遗产数据库;提取民族元素并按时间、空间进行分类,构建建筑3D模型;结合应用最新的数字化技术,实时更新最新的实践结果,及时优化升级平台,确保平台稳定并能长期使用。

(二)现代与传统的融合呈现

作为数字化传播途径中的一种,虚拟现实技术(VR)又进一步提升了视觉体验,实现人与自然的交互,如清华大学完成了一个智能交互的敦煌虚拟现实研究。若将广西少数民族的建筑、服饰以及生活环境通过VR技术显现,让观众切实体验民族生活、文化魅力,这样既加深人们对民族文化的认知,又增添了生活樂趣,但这只是数据库文化研究的一种方式。如今3D打印技术已可以复刻部分传统技艺带来的效果,如雕塑等。将传统与科技相联结,使传统技艺得到了继承和创新发展,提高效率,节省时间成本。

(三)民族元素融入现代设计

在生活中只要稍加观察就能见到民族元素的影子,传统服饰上的云纹、回纹,公交车站台、路灯出现的壮锦纹样等。由此可见,文化依然存在于广西人民生活各方面,只是涉及的领域还有待扩大。以数据库提取或存备的民族文化元素,是传承和发展民族文化的一大创新,在提高城市风貌的同时也加强民族文化在人心中的归属感和印象感。

四、保护实践

(一)灵感及创作思路

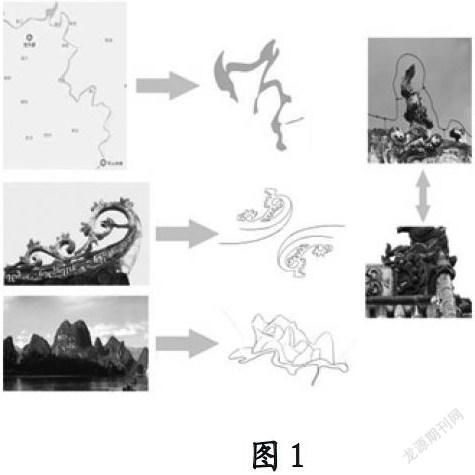

在中国传统文化中,“有图必有意,有意必吉祥”。首先是传承,其次是创新。我们通过结合广西人文、自然、民族等元素,以及数字技术手段打造了金属饰品。以左江流域和桂林山水为“父母之情”的依托,滋养着江水中游鱼般的“子女”,鱼从水中跳起跃上飞檐,寄托了父母对孩子的期许(图1)。纵观南北两方,物像的构成总是大相径庭的。就建筑来看,屋檐一向是一间屋子的意向体现,而对于南北方,物像的组合与表达方式就大不相同了。比如南北双方对于建筑屋檐上吻兽的处理,南方是将吻兽整体形态保留,直立于屋檐两侧,以此来冀求平安兴旺;北方则是龙头吞脊,尾部向上卷起,以此驱辟邪物,彰显职权地位(图1)。基于南方传统的构造方式,在本次实践中尝试与之不同的重构方式,打破南方传统屋檐的构成方式。因此,整体采取了融合的方式,壮锦与鱼身相结合,而鱼依存于江水,向龙门般的飞檐跃起。

(二)实践的步骤及方法

首先,从数据库中提取元素。说到广西民族元素,能想到壮锦、花山岩画等。繁复艳丽、图案生动的壮锦是中国四大名锦之一,体现了壮族人民对美好生活的追求及对天地的崇敬;位于左江流域一带的世界非物质文化遗产——花山岩画,作为壮族文化的起源,展现了壮族先民骆越人生动而多彩的生活。在建筑中必不可少的代表财富的飞檐,展现了家族的荣光。通过将这些元素进行解构与重构,在饰品中展现广西人文艺术遗产。其次,结合首饰的方式呈现。现如今民族的传承已经与时代相结合,以更多的形式展现。若将广西特色民族文化与饰品相结合必然会使得民族文化更加深入人心。如今首饰已成为复购率高的商品。饰品的种类及材料浩如烟海,品牌和外形也层出不穷,已然成为人们不可缺少的一部分。如故宫博物院与淘宝开创了故宫博物院文创旗舰店,专门发售带有故宫、名画的中国风生活用品等,使民族元素更贴近老百姓的生活。同理,可以效仿这种方法,将民族文化与现代用品、时尚饰品相结合。珐琅彩与饰品。首饰技艺和配色参考传统工艺—掐丝珐琅,具有鲜明的民族特色和深刻的文化内涵,是中国特种金属工艺品类之一。在传统工艺里,掐丝珐琅的制作操作繁杂,耗时长。通过运用3D软件把制胎与掐丝工序结合构建模型,再运用金属浇筑工艺使模型实体化,大大缩短制作时间,提高了效率。浇筑工艺与展示。首饰通常使用金属浇筑工艺呈现外形,而传统的失蜡浇筑法工序繁杂、时间长。现如今蜡模的制作已经可以通过数字打印技术完成,有效提升了熔模筑造工艺的灵活性和敏捷性,减少时间成本。在展示方式上,通过网络平台传播实践成果。

五、设计方式

尺度对调:江水具有宽广无际、包容万物的特点,而鲤鱼是江水中的一部分。把江水与鲤鱼的尺度进行对调,打破人的惯性思维,以江水做底鲤鱼跳出江面跃上飞檐的方式,运用近大远小的空间关系,突出核心思想。节奏韵律:运用繁复的壮锦进行装饰,使饰品中的装饰以简繁简的形式呈现再加上疏密流畅的线条,使首饰充满节奏感和韵律感,增强视觉效果,赋予作品“灵动”的气质。色彩关系:提取传统壮锦纹样中的红、黄等颜色装饰鱼身,提炼千古名画千里江山图中的青、绿等颜色修饰山水。整体色彩冷暖对比强烈,视觉冲击力强(图2)。

六、总结展望

广西人文艺术遗产饰品的展现形式,符合当下人们对美的追求的潮流。将广西的人文艺术遗产存备为数据库,不仅便于此次饰品的信息运用,也是大数据时代下人文艺术遗产保护传承的一种新的方式。建立广西人文艺术遗产数据库(AHHIM)是保护方式中的一种创新,使文化遗产可以摆脱时间和空间的限制。为保护广西人文艺术提供了新思路。通过数据库建立云平台,面相大众为广大需求者提供信息。还可通过该数据库,发散到各个产品类目,打造建筑工艺品;定制家具与灯具;镌刻公共或室内雕塑;制造儿童早教玩具等,除此之外,还可与健康环保结合,使之拥有医学监测及改善环境功能。通过多种方式进行传承,使文化涵盖到生活中的方方面面,让广西人文艺术遗产更加长久深刻。

参考文献:

[1]赵兵兵,赵鹏.建筑文化遗产的数字化保护策略——以奉国寺为例[J].建筑与文化,2018,(05):70-71.

[2]赵跃,周耀林.国际非物质文化遗产数字化保护研究综述[J].图书馆,2017,(8):59—68.

[3]魏利伟,李文武,刘俊华.国内外文物数字化保护标准现状及趋势研究[J].中国标准化,2016(06):91-96.

[4]辛雨璇,邹墨馨.皮影艺术的数字化保护与传承思路探索[J].戏剧之家,2020(23):48+50.

作者简介:

胡毅,男,水族,浙江绍兴人,讲师,硕士研究生,广西大学,研究方向:遗产艺术与人文信息建模。