三合村地区馆陶组成藏模式研究

2020-09-10冯海霞

关键词:西克尔;鹰山组;岩性物性特征;特低孔低渗

三合村洼陷位于沾化凹陷东部,孤南断裂带[1]西段下降盘,是受古生界基底断裂控制形成的、轴向北东东向、北断南超的箕状洼陷,也是孤南洼陷向西延伸的一个小次洼。其北接渤南洼陷南斜坡,南邻陈家庄凸起东段北翼,东为孤南洼陷。

1 储层特征

三合村洼陷馆下段为远源辫状河沉积体系,砂体展布呈北西向,物源主要来自东南方向。高部位辫状河沉积具有近源辫状河的特点,即“砾包砂”,而低部位辫状河沉积具有远源辫状河的特点,即“砂包泥”。馆下段沉积时期以辫状河为主,地层厚度和含砂量较大,由于河道的不断迁移,单砂体横向变化较大,大多数连通性差,但纵向上多期砂体迭合,互相穿插,连片分布。

馆下段储层类型以粉砂岩、细砂岩及含砾砂岩为主,储层成分成熟度和结构成熟度均较低,矿物成分以石英、长石为主,岩屑含量在20%左右;矿物颗粒磨圆度较差,多为次棱角状,分选中等~差。颗粒间常以泥质胶结为主,胶结类型为接触~孔隙式。由于储层埋藏较浅,一般1500m~1750m,所受上覆压力小,胶结疏松,成岩作用差,储集空间以原生孔隙为主,次生孔隙基本不发育。

研究区馆上段地层埋藏较浅,一般在1200-1500m,所受上覆压力小,成岩作用弱,胶结比较疏松;储集空间以原生孔隙为主,次生孔隙基本不發育。孤南201区块井岩心物性分析成果统计结果表明,井区馆上段储层平均孔隙度为33.2%,平均渗透率为1500×10-3μm2,碳酸盐含量0.53%,泥质含量8.5%,粒度中值为0.078~0.361mm,储层物性较好,属高孔、中高渗疏松细砂岩储层。

总体上,研究区馆陶组储层类型以粉砂岩、细砂岩及含砾砂岩为主,储层成分成熟度和结构成熟度均较低,矿物成分以石英、长石为主,岩屑含量在20%左右;矿物颗粒磨圆度较差,多为次棱角状,分选中等~差。颗粒间常以泥质胶结为主,胶结类型为接触~孔隙式。由于储层埋藏较浅,一般1200-1800m,所受上覆压力小,胶结疏松,成岩作用差,储集空间以原生孔隙为主,次生孔隙基本不发育。

2 油源条件分析

通过油源对比分析,三合村地区的油源主要来自于渤南洼陷。

据渤南、孤南洼陷原油生物标志物特征分析得知,以孤深2井为代表的孤南洼陷,其伽玛蜡烷/C30藿烷的值在0.2左右,渤南洼陷的值大部分都在0.1左右。垦68、垦69井馆陶组的油及垦108井沙三段的油的伽玛蜡烷/C30藿烷的值都在0.1左右,说明原油来自于渤南洼陷的烃源岩。在谱图特征上,垦68、69和垦108很相似,为同一油源。垦69井原油γ蜡烷指数为0.12,C35/C34为0.89,其生标特征介于Es3(γ蜡烷指数<0.10,C35/C34<0.5)和Es4原油(γ蜡烷指数>0.30,C35/C34>1.0)之间,表明该类原油为Es3和Es4原油的混源。同时原油物性分析发现垦68油性偏稠而垦69井油性较稀,分析较垦69井更加接近渤南洼陷,油气在运聚中首先选择了近油源的有利圈闭,并在后期被降解形成稠油。

油源对比及综合分析结果表明,研究区中、南部包括垦西油气田、陈家庄凸起北坡油源均来自渤南洼陷沙四段油源,为主要油源;研究区东部油源可能来自孤南洼陷沙三段油源,为次要油源。

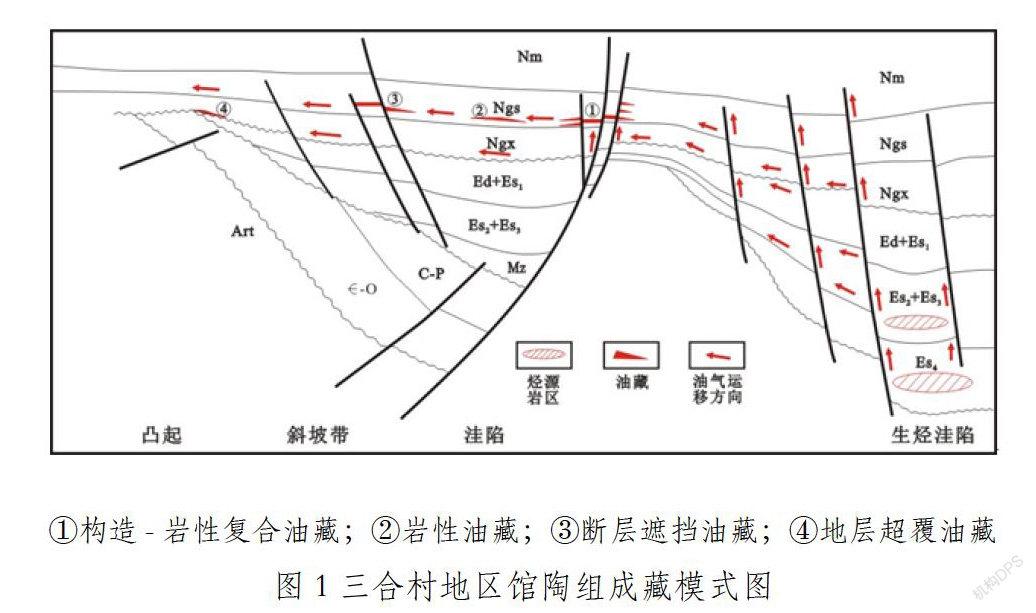

3 成藏模式研究

网毯式油气成藏体系指出油源断层由于直接沟通烃源岩,对于油气向浅层输送并成藏具有重要作用。而勘探实践表明,未直接沟通烃源岩的“油源断层”同样也具有向浅层输送油气的能力,即油源断层的相对性。前人研究表明三合村地区不具备生烃能力,油源对比表明,其南部坡折带垦119井馆下段的油气来源于其北部的渤南洼陷,说明三合村洼陷北边界的孤南断裂虽然没有直接沟通烃源岩[2],但是来自北部渤南洼陷的油气在断裂下部沙河街组成藏,也形成了“油源”,随着断层活动,油气可以向上输送至馆陶组成藏。

由于油源断裂对油气的纵向运移作用,来自生烃洼陷古近系的油气首先在油源断裂附近的正向构造上聚集形成油藏,如垦西、孤岛、孤东油田。通过计算主要控洼大断裂孤南断裂带和垦利断裂带的活动性可以看出,在成藏期也就是馆上段和明化镇组沉积时期,这两条断裂持续活动,为油气沿断裂纵、横向运移提供了条件。活动性的强弱控制了油气在横向上的聚集程度,在断层活动性强的地方如垦西油田、孤岛油田西南缘以及垦利油田,随着油气聚集达到圈闭溢出点会继续沿着馆下段块砂向南运移,成为三合村地区馆陶组油气运移的起始点[3]。

三合村地区由于孤南断裂的强烈活动,在断裂下降盘形成了大型逆牵引背斜,即垦西油田主体。东营组油气在圈闭充满溢出后向南运移,在馆下段底部聚集成藏。由于垦西油田主体馆下段5砂组含砂率低,油气持续向南运移困难,垦119及垦119-1井馆下段5砂组的油气很可能是由垦71井区东营组的油气溢出向南继续运移并聚集成藏的。

通过前面的分析,初步总结三合村地区馆陶组油气藏的形成模式,即它源垂向运移浅层成藏。

生烃洼陷烃源岩生成的油气通过洼陷南坡发育的多条同向断层和断层间的连通砂体进行阶梯式横向运移和侧向运移。运移的路径有2条,首先是经断层垂向运移,然后沿沙三段、沙二段砂体及不整合面进行侧向运移,两者相互交替。由于上部沙一段至东二段厚层泥岩的顶部封堵,断层下降盘沙三段油气沿断层进入沙三、沙二段聚集,到馆陶组沉积末期,特别是明化镇组沉积中期,沙三段形成的油气开始沿孤南断层进行垂向运移至馆陶组,孤岛油田西南缘中南部原油就成藏于该时期;另一条运移途径是晚期生成的油气可沿着部分深大油源断层直接运移至馆陶组砂层中,油气再通过砂体的侧向运移至高部位汇聚成藏[4],具有典型的网毯汇聚特征。

4 结论

油源对比表明,研究区中、南部包括垦西油气田、陈家庄凸起北坡油源均来自渤南洼陷沙三、沙四段油源,研究区东部油源可能来自孤南洼陷沙三段油源。通过对研究区基本成藏要素的分析,结合油气的展布特征,可总结三合村地区馆陶组油气藏的形成模式,即它源垂向运移浅层成藏。

参考文献:

[1]朱之锦,宋志强,郭学民,等.富林洼陷油气成藏条件与分布规律研究[J].油气与地质采用率,2002,24(5):7-10.

[2]朱光有,金强,高志卫,等.沾化凹陷复式生烃系统及其对油气成藏的控制作用[J].海洋地质与第四纪地质,2004,24(1):105-110.

[3]罗群,姜振学,庞雄奇.断裂控藏作用机理与模式[M].北京:石油工业出版社,2007.

[4]姜振学,庞雄奇,曾溅辉,等.油气优势运移通道的类型及其物理模拟实验研究[J].地学前缘,2005,12(4):507-516.

作者简介:

冯海霞(1985- ),女,助理研究员,从事油气地质综合研究工作。