脱贫之后,致富以前

2020-09-10程昕明

程昕明

南汉村旁那条正在修建的高速公路如同一个寓言,

对于这个2001年才通电、近几年刚刚实现道路硬化的滇西小山村而言,

要跟上快速发展的外部世界,还有很长的路要走

一路上都是标语,大多带有鞭策意味。

“扶贫不是养懒汉,致富要靠自己干”“扶贫没有旁观者,你我都是践行人”“决战冲刺300天,坚决摘掉贫困帽”……最“接地气”的一条是,“外出务工找门路,早日脱贫讨媳妇”。

行走在云南普洱的县乡公路上,随处可以感受到这里浓浓的脱贫攻坚动员气氛。“时代楷模”朱有勇院士的先进事迹被广为传颂,其所在的澜沧县正冲刺“摘帽”。9县1区、103个乡镇、总人口262.7万的普洱市,2019年力争实现剩余的贫困村、贫困人口全面脱贫。

墨江哈尼族自治县也是当年冲刺摘帽的贫困县之一。2019年10月,一段扶贫干部“怒怼”贫困户的视频在网上流传。“幸福不是靠嘴巴张开叫来的,不是伸手要来的,不是脚翘着幸福就会来的……”视频中,这位叫李波的女干部慷慨陈词。

两个月后,《中国慈善家》来到墨江县新安镇南汉村,找到李波发表即兴演说的广场,也走访了当地农户。对于大山深处的村民而言,摆脱贫困是不能还是不为?从脱贫到致富,他们还有多长的路要走?

深山之路

哈尼之乡、回归之城、双胞之家,是墨江的三大关键词。

总人口37万,哈尼族占61.8%;北回归线从这里穿城而过;双胞胎出生概率高达6‰,全县共有1200对双胞胎。2019年是墨江建县40周年,国际双胞胎节已连续举办了15届。

作为全国扶贫开发重点县,墨江山区面积达99.98%,贫困面大,贫困程度深。全县共有建档立卡贫困人口近10万,农业人口约占1/3,缺技术、缺资金、缺劳力、因病是主要的致贫原因。

新安镇南汉村是全县144个贫困村之一,也是2019年计划脱贫村。从县城向西北方向走,道路突然变得曲折、拥挤,一辆接一辆的渣土车带来漫天灰尘,连路边的绿植也变得灰头土脸,与普洱其他一些地方的青山绿水形成鲜明对比。有人说是因为山里有砂石场,另一种说法是因为修路。

连接天保与猴桥两个口岸的天猴高速正在修建中,这条高速途经新安镇,也横穿南汉村。山沟沟里,几台卡车和大型机械设备正在忙碌着,这是修建高速公路的一个备料场。等到这条高速开通,从墨江到新安镇的时间将大大缩短,而眼下,从县城到南汉仍需经历两三个小时的尘土和颠簸。

正是收玉米的季节,山坡上的玉米秆已是一片枯黄。停在路边的摩托车是村民下地干活、运玉米的工具,这里地广人稀、耕地分散,农民住宅离田地较远。在离家较近的地方,也有农户赶着毛驴拉着玉米。在这里,传统的种植、养殖仍是主要的生产方式。

村民李万增夫妇就是日出而作、日落而息的一对贫困户。

黄昏时分,53岁的李万增扛着一袋玉米棒子回到家中。抽一口竹筒水烟袋稍事休息,他起身去喂猪。猪饲料是用自家的玉米制成的,典型的自给自足的小农经济。

没多久,李万增的爱人牵着牛、背着一筐草回来了。这是一个丧偶重组的家庭,夫妻俩的原配在二十多年前相继去世。1994年农历二月初二——女方清晰地记得这个日子——二人带着各自年幼的孩子组建了现在的家庭。

在如今的九口之家,李万增夫妇有两个孙女、一个孙子。2017年,患有先天性心脏病的孙子在昆明动手术花去五六万,报销了三万元医药费后,还欠下三万多元的外债。

如今,小儿子一家在玉溪打工,欠下的外债都已还完,但每月一次的复查仍要花去两千多元。老两口不指望孩子能贴补家用,只要孙子健健康康,儿子能把小家庭过好就行。

走进他们老旧的房屋,基本没有什么像样的家当,李万增前妻的黑白照依旧放在屋子的一角。厨房里光线昏暗,一口大锅、简陋的灶台以及被烟火熏得乌黑的墙面,处处透出生活的艰辛。几百米外,靠着政府的4万元补助,他们新盖了一栋平房,但是同样没有多少家当。

按照政策,李万增家在2016年摘去了贫困户的帽子,成为一般脱贫户。

今年他们卖了两头牛、两头猪,共计收入1.2万元,这也是夫妻俩全年大部分的收入。其他的收入,像茶叶、辣椒之类,都很微薄。家里十几亩地,两人早上7点左右下地干活,中午12点回来吃午饭,下午又是三四个小时的劳作。“太苦了。”李万增的爱人说。

贫困线上

清苦的不只李万增一家,这里尚有不少农户仍在贫困线上徘徊。

村委会门前的李主万家就是全村尚未脱贫的74户贫困户之一,夫妇俩都已年过七旬,51岁的儿子至今未婚,一家三口都是小学文化。因为李主万患有大病,2018年他们家被识别为低保贫困户。

2018年,李主万夫妇共领取养老金2592元,享受农村低保2346元,儿子李永学被选聘为生态护林员,获得公益性岗位工资4000元。在2018年21000余元的家庭年收入中,政府转移性收入超过半数。

2019年,政府对李家进行危房改造,补助资金1.5万元。对3人的城乡居民医疗保险补助540元,并实行家庭医生签约上门服务。“两不愁三保障”中的住房、医疗问题都得到妥善解决。

但是,自身的“造血能力”依然有限。家中共有18亩耕地、2.1亩林地和2.1亩牧草地,如此大面积的土地对于年逾古稀的老两口来说显然是沉重的负担。即便按照当地土地轮种的方式,每年需要耕种的土地也要占到百分之六七十。

记者到访当天,李永学去修路的地方打工了。修建高速公路为村里带来了一些临时性工作崗位,也增加了村民收入。但是,高速总有修完的一天,年迈的父母、大量的土地对李永学来说仍是一个重担。与别的贫困户不同,他家的脱贫年度一栏依然是空白,脱贫时间待定。

李健忠一家也是2018年新识别出的贫困户,他家的致贫原因是因学和缺技术。17岁的儿子正在墨江一中读高三,女儿去年刚刚大专毕业参加工作,这个家庭的担子仍不轻松。

前些年,李健忠在外打工,一年能有两三万元的收入。这两年因为身体原因,他回到村上在家务农,主要的收入来自于种养。他家共有5亩玉米地、1亩稻谷、2亩豌豆和1亩茶园,去年的生产经营收入接近4万元。

前不久他们家刚卖了3头猪,收入1万元。2019年飙升的猪价让村民的养殖收入翻倍,但是这样的收入并不稳定,2018年不少生猪养殖户还在亏本。价格波动较大的还有辣椒等农产品,单价从几块到几十块,落差极大,而一般农户只能被动接受。

虽然眼下一头猪能卖出三四千元,但是村民们仍旧保留着“杀年猪“的传统。进入腊月,无论家里条件如何,杀一头猪、熏腊肉都是固定的春节序曲,最后一头猪肯定是不会卖的。

2019年也是李健忠家的脱贫之年。女儿已经开始挣钱,儿子每年的国家奖学金和生活补助有5000元,还免除了800元的学杂费。对于他而言,眼下最大的期盼就是儿子顺利考上大学,早点走出大山。

造血难题

脱贫攻坚以来,南汉村的贫困人口大幅减少,从2014年的80户310人,减少到2019年的7户20人。2019年,农民人均纯收入达到10670元。

据介绍,该村已脱贫人口的人均纯收入达到3750元以上,并且每户均有两项以上稳定、可持续的产业支撑,比如猪、牛、羊养殖,及烤烟、茶叶种植。

然而,分散、低收益的传统农业很难带来收入的大规模提升。

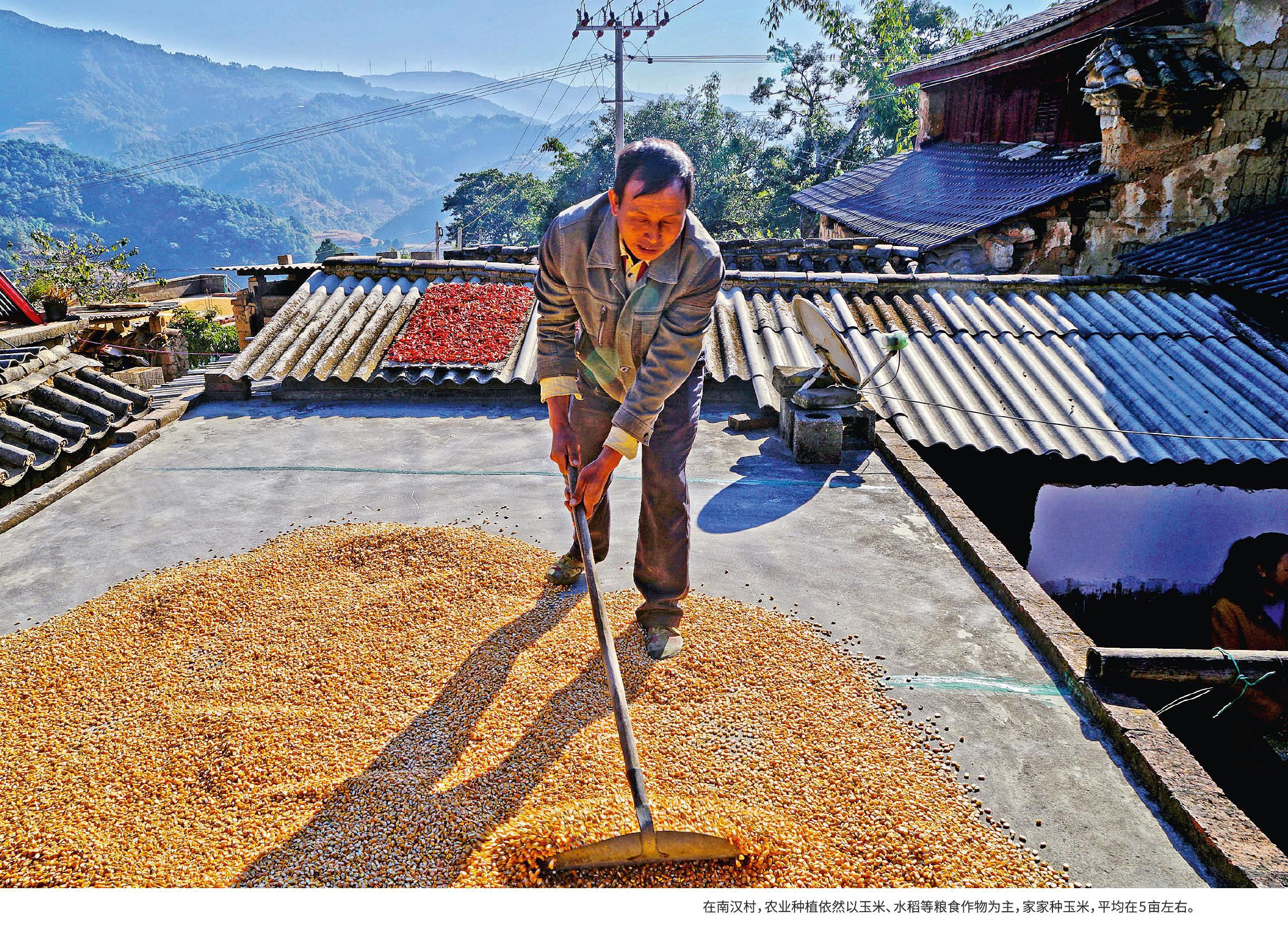

在南汉村,农业种植依然以玉米、水稻等粮食作物为主,家家种玉米,平均在5亩左右。这些玉米用作猪饲料,最终转化为饲养成本的一部分。茶叶是广泛种植的经济作物,317户常住人口中有312户种茶,种植烤烟、辣椒等经济作物的农户较少,只有不到30户。

据统计,烤烟的亩产值在3200元,显然比传统的粮食作物更具投资价值,去年种植烤烟的贫困户平均收入都在3万多元。可见,转思路、调结构将为村民带来更为可观的收益。

南汉村村委会的外墙上写着一行醒目的大字:学会一种技能,带富一个家庭。近年来,南汉村加大生产技术培训,共组织茶叶、烤烟种植等培训1550人次。“短期能脱贫,长期能致富”是政府部门的预期,但是效果如何仍需时间检验。

村集体经济是明显的短板。2019年南汉村集体经济收入只有微薄的1.4万元,其中厂房租金1万元,入股邻近村的生物科技公司分红收入4000元。正因为本村没有集体股份制企业,才需要与其他公司进行利益联结。

为了做大特色产业、实现“一村一品”目标,村领导和扶贫干部想了不少办法。该村党总支书记张贵忠是十二届全国人大代表,他带领村民先后尝试了紫米、薏仁、土司鸡等特色产品的种养,到底哪一个能成为“爆款”目前尚不得而知。

相对于尚在培育期的特色产业和集体经济,外出打工是更现实的选择。通过引导和动员,全村共有就近就地的季节性务工1250人次,长年外出务工达到355人,占总人口近20%。

张跃生、张应生兄弟虽然只有小学文化,但是长年在外打工。弟弟张应生目前仍在广东务工,哥哥张跃生为了照顾父母、减轻家庭负担在近年回到村里。他一边要和父母忙活二十多亩地,一边还抽空做着贩牛的生意。据张跃生介绍,2019年他已经卖出40多头牛,收入达两万多元。在新盖的房子里,也明显能看出他家比其他一些家庭更为殷实。

美中不足的是,已经40出头的兄弟二人至今都没有对象。据村干部介绍,大龄男青年多是村里比较突出的现象,共有200人左右,超过总人口的10%。

一方面,以往重男轻女的传统观念造成了一定时期男女比例失衡;另一方面,成年男子通常是家里的主要劳力,不能轻易离开家庭,而女孩一般会选择外出务工,而且出去之后基本就不会再嫁回来。因此本地男青年找对象也日渐成为“老大难”问题,究其根本原因,还是农村经济整体水平欠发达。

为了找对象,有的本地小伙情愿带着钱到外面打工,为的就是在工作环境中结识女朋友,一些在边境地区务工的年轻人甚至认识了老挝、缅甸等国的外籍女友。

在一户村民家中,19岁的老挝新娘正在家中逗自己刚刚出生几个月的孩子玩耍,30岁的老公给她取了一个中文名字叫李晓燕。据介绍,在南汉村,像这样的“外国新娘”共有十多个。

2019年底,普洱市扶贫开发领导小组发布消息称,墨江、澜沧等四县拟退出贫困县。南汉村旁那条正在修建的高速公路如同一个寓言,对于这个2001年才通电、近几年刚刚实现道路硬化的滇西小山村而言,要跟上快速发展的外部世界,还有很长的路要走。

河边启示

2015年,研究了半辈子乡村发展问题的中国农业大学教授李小云来到版纳州勐腊县河边村,在这里开启了一场后来闻名全国的“河边实验”。

“我是一个研究贫困的专家,却从来没有在贫困地区的农村住过。到哪儿去都是干部带着,洋洋得意,拿个本,装模作样,问人家:你家收入多少钱呀?生活有啥困难呢?”正是带着这样的反思,五十多岁的李小云决定扎根农村。

在考察了许多村庄后,李小云最终选定河边村这个具有典型贫困特征的边疆村落。他和学生经过调研发现,在只有58户居民的小村寨,人均年收入仅有4303元,人均债务却高达3049元。村民的支出主要集中于日常消费、教育、医疗,都是很难缩减的刚需,李小云认为河边村已陷入“贫困陷阱”。

“所谓贫困陷阱,就是说即便按9%的收入增速来算,河边村的村民只有到2021年才能还清债务,要是有生病、教育这些额外支出,生活情况还会进一步恶化。如果没有收入的大幅度提高,村民就脱不了贫。”

一场试图将村民们拉出“陷阱”的河边实验开始了。2015年,在当地政府和學校的支持下,他在勐腊县成立了“小云助贫中心”,带着团队住到村里,和村民同吃同住同劳动。

在他的倡议下,政府投资800万元修建了一条水泥路,将河边村与外面的世界联系起来。接下来,在改善人居环境、为村民设计房屋的过程中,李小云发现一个契机:河边村本身就是一个天然大氧吧,有得天独厚的旅游资源,为何不将房子设计成主客分离的民宿?

如今,这些保留了瑶族传统的杆栏式木楼已成为河边村最大的亮点。带有独立厨房、卫生间,符合都市人生活习惯的“嵌入式瑶族客房”,成为村里最好的旅游接待资源。这个被命名为“瑶族妈妈的客房”的项目,自建成运营以来,已经让村民户均增收1.3万元以上,有的农户新增收入超过3万元。

经过深入调研,李小云发现河边村致贫的主要原因之一是抗风险能力差,要提高抗风险能力就要让收入多元化。于是,在李小云团队的引导下,村民开始养猪、酿酒、酿蜜、种党参、种木瓜……各种副业开展起来了。

2019年2月11日,央视《新闻联播》对河边村的故事进行了长达4分钟的报道。其后,铺天盖地的报道让河边村成为明星扶贫项目。

就在同一年,已经在河边村驻扎了4年的李小云做出“断奶”的决定。他成立“西双版纳雨林瑶家专业合作社”,把客房、餐厅的运营和合作社的管理,正式移交给全体村民。他认为,河边村永远是当地村民的,自己管理村庄和产业是他们必须学会的最重要一课。

在接受《中国慈善家》采访时李小云表示,河边村的案例没有可复制性,他从开始到现在都没想过复制。但是,这项社会实验仍给了他不少启示。

“河边村给我最重要的启示就是,扶贫最后一公里的核心是如何把需求和资源进行对接的能力问题。如果一个乡村处于极度缺乏资源和能力的状态,可持续的脱贫就很难。”李小云认为,培养能力是一个艰难的过程,因为很多贫困户并不具有现代思维。

曾在中央书记处农村政策研究室工作过的李小云,自上世纪90年代就开始在全国倡导“参与式扶贫”。他坚持农民才是农村发展的主体,主张通过自下而上的决策,充分激发农民的积极性、主动性和参与性。

在河边村,每一个项目都要充分听取村民意见,并且在得到一致认可后才付诸行动。从重建民居到开展副业,村民们不是等、靠、要,而是积极学习、亲身参与,主动贡献智慧。针对客房经营、农副产品种养等开展的专业培训,不仅是赋权于民,更是赋能于民。

最让李小云感到欣慰的是,河边村把精准扶贫和乡村振兴做了有机衔接,从一开始有很好的理念、设计和团隊,可以从扶贫起步,直接过渡到乡村振兴。

未来的日子,他还会常去河边村,但是身份已经从台前的指挥者变成背后的支持者。以传统种植业为基础、特色农产品为辅助、会议旅游经济为主导,这条“三合一”的产业之路能否走通,仍有赖于村民自身的不懈努力。

在李小云看来,脱贫和致富是两个问题。“贫困是由结构性原因造成的,扶贫不是致富,而是确保公平,主要责任在政府和社会,而致富的主要责任在个人。”

对于河边村的实验,李小云持开放态度,他欢迎各方去了解、去评说。“成功与否现在很难说,可能要等几十年后再回头看。”