以局限性环状斑疹为主要表现的二期梅毒1例

2020-09-10戴鹤骏余茜杨连娟

戴鹤骏,余茜,杨连娟

(上海市皮肤病医院,上海200443)

梅毒是由苍白螺旋体感染引起的一种性传播疾病,临床表现千变万化。本文报道1例以局限性环状斑疹为主要表现的二期梅毒,其病程、临床症状、体征、病理表现以及菌学检查等均缺乏典型二期梅毒的诊断依据,极易误诊,现报道如下。

1 临床资料

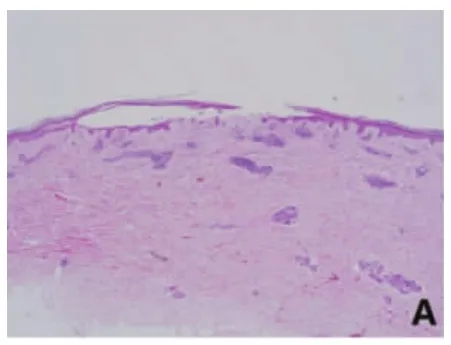

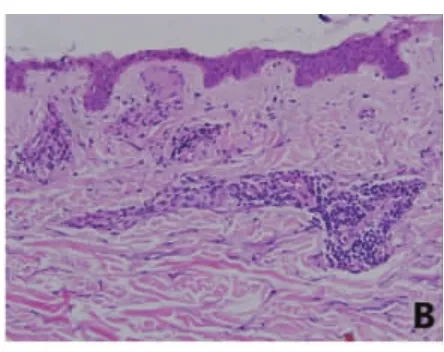

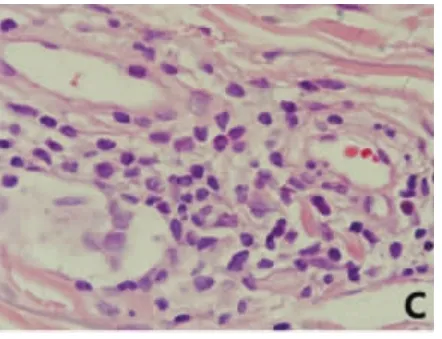

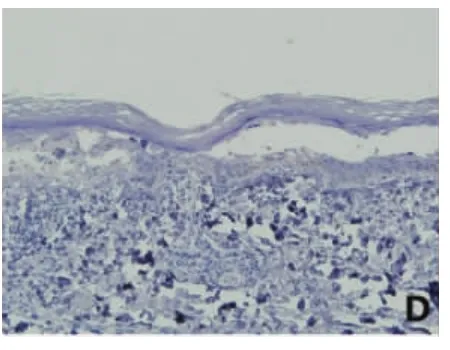

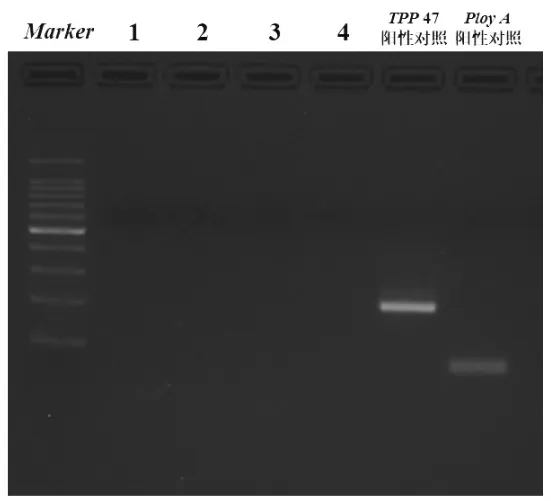

患者女,58岁,已婚。双手背发疹半年余,无痛痒,于2017年10月我院门诊就诊。患者既往体健,否认系统性疾病史,否认冶游史。皮肤科查体:双手背可见淡红色和淡褐色环形斑疹,边缘清晰,无鳞屑,无压痛,全身浅表淋巴结未触及肿大,见图1 A。皮屑真菌镜检阴性,拟诊为“皮炎”,予外用激素类药膏治疗无效。再次我院就诊,考虑“环状肉芽肿”,予口服美满霉素及外用激素类药膏,同时予以皮肤病理检查。治疗2周后皮疹稍有好转但仍未消退,组织病理学提示镜下可见表皮内水疱,无明显棘层细胞松解现象,病变主要位于真皮浅层,见图2A;真皮浅层及血管周围可见以淋巴细胞和浆细胞为主的炎性细胞浸润,见图2B、C。再次根正诊断为“环形红斑”,予口服抗组胺药物及外用激素类药膏,同时查梅毒螺旋体抗体(TPPA)、快速血浆反应素试验(RPR)、人类免疫缺陷病毒(HIV),2 d后血液结果 TPPA(+),RPR 1∶16,HIV(-)。将之前的皮损组织进行梅毒螺旋体免疫组化染色见图2D,和巢式聚合酶链反应(PCR)检测TPP47、Ploy A,见图3,结果均为阴性。但笔者最终仍然诊断为二期梅毒。患者予苄星青霉素240万U肌肉注射3次/周治疗,第2次治疗后皮疹已经完全消退,见图1B、C。治疗后6个月复查RPR 1∶4。治疗后12个月复查RPR 1∶1。

图1 患者皮损治疗前后表现

图2A:表皮内裂隙,病变主要位于真皮内,真皮浅层团块状炎性细胞浸润(HE 染色×40)

图2B:真皮浅层血管周围可见以淋巴细胞和浆细胞为主的炎性细胞浸润(HE染色×200)

图2C:血管周围可见大量的淋巴细胞和浆细胞浸润(HE染色×1 000)

图2D:梅毒螺旋体免疫组化染色(-)(×200)

图3 潮式PCR检测结果

2 讨论

梅毒是由苍白螺旋体感染引起的一种古老的性传播疾病,可引起皮肤和内脏多器官的损伤。近年来,梅毒在我国的发病率呈现出明显的上升趋势,平均每年的增长率为13.37%[1]。梅毒的临床表现多种多样,其中二期梅毒的临床表现更是千变万化[2]。最常见的二期梅毒损害依次为:斑丘疹(50%~70%)、丘疹(12%)、斑块(10%);较为少见的皮损可表现为环状斑疹(<6%)、秃发、甚至是坏死性的皮损[3]。本例患者的皮损表现为局限于双手背的环状斑疹,在临床上极易与其他的表现为环状皮损的疾病相混淆,依据患者的实验室检查以及青霉素治疗后皮损消退等表现,最终确诊为二期梅毒。

二期梅毒的临床表现多出现于初次感染后3个月,一般持续4~12周后可消退[4]。本例患者皮疹持续约半年,且期间无消退迹象。根据既往的文献报导,2000—2012年国内报导了25例以环状皮损为主要表现的二期梅毒,病程持续0.5~24个月不等[5],故提示少数二期梅毒皮损,尤其以环状皮损为主要表现,可在一定时间内长期存在,不能以发病时间的长短排除梅毒的诊断。此外,本例患者皮损表现为斑疹,组织病理学不典型,且梅毒螺旋体免疫组化染色以及巢式PCR检测均为阴性。周平玉等[6]对于早期梅毒皮损的研究中发现,浅表的斑疹型二期梅毒皮损往往缺乏典型的梅毒组织病理结构以及梅毒螺旋体,可能是由于皮损局部产生了Th2细胞相关的细胞因子白细胞介素(IL)-4、IL-10,引发变态反应导致斑疹的出现,并且这些细胞因子与梅毒螺旋体的感染时间无明显关系,这也解释了斑疹型的二期梅毒疹持续时间各异。所以,笔者推测本例患者的斑疹样皮损可能是由于梅毒螺旋体血症引起了机体的变态反应所致。

综上所述,局限性环状斑疹型二期梅毒在病程、临床症状、体征、病理表现以及菌学检查等均可呈现出“非典型改变”,极其容易被误诊。提示临床医生在遇到类似患者常规治疗效果不明显时,应予以梅毒血清学检查,以早期诊断,避免延误治疗。