冯友兰先生的书画缘

2020-09-10□

□

冯友兰先生是我国著名的哲学家。他虽不以书法著称,但传世的“三松堂”自题匾额及“阐旧邦以辅新命,极高明而道中庸”联等笔迹,苍茫奇古,颇为可观。

冯友兰的祖父冯玉文考过秀才,不过因与地方官闹了矛盾而未被录取。其叔父、伯父也都是秀才。他的父亲更是考取了清光绪戊戌科进士。从其书香门第的传统及启蒙阶段所受的教育来看,他至少有一些童子功。在1907年他12岁时,教读先生给他安排的四门功课中就有写字一门,“此外就是写大字,每星期作文一次”。

不过,他并不认为以往的翰林书法有什么艺术价值。他曾经请吴震春写过一幅字。吴震春是清末翰林,1926年担任燕京大学副校长。这一年2月,冯友兰担任燕京大学教授和燕京研究所导师,主讲中国哲学。据蔡仲德先生《冯友兰先生年谱初编》整理,是年冯友兰与吴震春会晤,一谈才知道他是父亲戊戌一科的同年,关系遂为亲近。冯友兰回忆到:“吴震春说,翰林最不会写字,他们写的字从书法家的角度来看完全没有艺术价值,而且一个人如果只会写翰林体,那就永远也不可能再写出有艺术价值的字了,不可救药的。”末了,冯友兰补了一句“那倒也是实际情况”,表示同意。我不敢随意解读其是否有更深的意思。但有意味的是,今天我们看到吴震春的字似乎也未跳出这个“咒语”。后来,冯友兰也提出书法最重要的是风格。

《陈继儒诗录》 冯友兰

1928年,在邓以蛰的引导下,冯友兰拜访了齐白石。同行的还有罗家伦。那时的齐白石还不是名满天下的“人民艺术家”,他的才华远远没有被人们认识到。这年9月,徐悲鸿出任北平艺术学院院长,聘请齐白石为教授。当时徐悲鸿在教育上的锐意改革,引来了不小的社会舆论。别有用心的人以为,木匠出身的齐白石没有受过正规教育,聘其为教授是对艺术的侮辱。徐悲鸿则由于自己的革新计划受到保守派和反对派的责难和抵制,在巨大的舆论压力下不得不辞职。冯友兰没有记录下与齐白石会面的具体内容。当时冯友兰33岁,而齐白石却已经六十多了。邓以蛰则比冯友兰大3岁,他是邓石如的五世孙,自然是书画行家,后来成为与宗白华、朱光潜齐名的美学家。1917年,邓氏赴美国哥伦比亚大学学习哲学,专注于美学。1919年12月,冯友兰考上公费留学,进入哥伦比亚大学哲学系,与邓以蛰成为校友。在校期间,两人关系密切,经常一起研究学术问题。

抗战期间,冯友兰在重庆遇见沈尹默。谈起书法,沈尹默告诉他,陈独秀在友人处见到自己的字,批评说:“这个人的字,其俗在骨,是无可救药的了。”不过,那是沈氏早期书法的样貌,或多或少沾染有翰林体的风气。冯友兰总结出陈独秀的评论标准,不在于用笔、结构等技术性问题,而在于气韵的雅俗,“从‘在骨’二字,可以看出陈独秀评论书法也不注重书法的形态,而是注重形态所表现的东西。”那个时期,通货膨胀,物价飞涨,生活条件十分困难。冯友兰在《三松堂自序》中写道:“一个月的工资加到几百万,不到半个月就完了”“到了抗战末期,联大一部分教授组织了一个卖文卖字的会。说是要卖字,闻一多还给我刻了两个大图章,以备使用。不过还没有开张,日本就投降了,我的图章始终没有用上。”

冯友兰先生尽管把主要的精力都放在研究哲学上,但也有雅兴写写书法。他曾经写过一副对联“西学为体中学为用,刚日读史柔日读经”,送给李泽厚先生。20世纪90年代初,胡绳在李泽厚家中见到此联,两人还为对联内容的思想性辩论了一番。李泽厚说:“这一辩就辩了两个多钟头,他没有说服我,我也没有说服他。叫我写检讨的事他也没再提,大概是忘记了。”

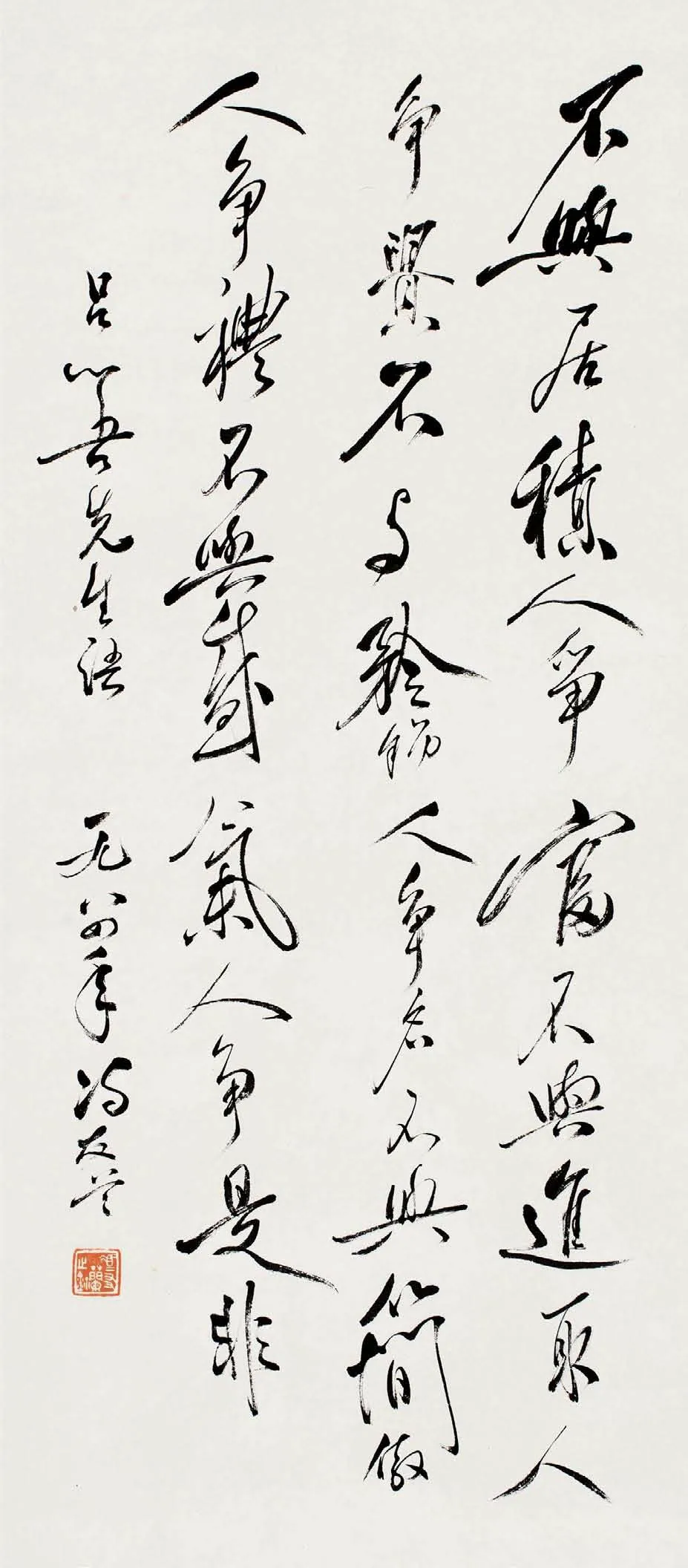

《不争》 冯友兰

冯友兰先生没有专门的书画论文、著述留世,他的艺术思想是包含在其哲学系统中的,如散见于1924年的《一种人生观》之《内有的好与手段的好》、1926年《人生哲学》之《艺术之目的》、1939年《从艺术观点看艺术》、1984年《为河南省美学学会题辞》,等等。可以说,他虽然没有把主要的精力都投放到美学研究上,但美学正是哲学的一个部门,从这个源头上正可以有所阐发。1990年,冯先生去世。他的茔联刻着一手不错的甲骨文书法。冯先生的女儿宗璞在一角写道:“营窅冥之居,愚事也,亦雅事也。茔联‘三史释古今,六书纪贞元’,先严自撰,高尔泰君书丹。”