中国高速铁路动车段及运用所设计技术发展

2020-09-09王利军王利锋

王利军 王利锋 张 雄

(中铁二院工程集团有限责任公司, 成都 610031)

目前,中国铁路动车组覆盖160~380 km/h速度等级,涵盖城际中高速和干线高速,能适应高寒、高温、强紫外线、高湿、强腐蚀、多风沙及高原等多种气候和自然环境。目前,中国铁路共配属动车组3 057列,折合3 556.5标准组(以8辆编组为1标准组)。其中160~250 km/h动车组共计 1 201列,折合 1 293 标准组;300~350 km/h动车组 1 809 列,折合 2 231.5 标准组;综合检测车32列,折合32标准组。复兴号动车组已累计配属460列,折合595.75标准组。

动车段和动车运用所是动车组的检修运用基地,对保障动车组安全、可靠、高效运营起着重要作用。我国第一批建设的动车运用所有北京、北京西、上海南、广州东、沈阳、青岛6座动车运用所,基本上都是在既有客车整备所内进行改扩建,2006年投入使用。目前已经建成运营的动车所达54座,合计检查线348条,存车线1 530条。

我国第一批建设的动车段有北京、上海、武汉、广州4个动车段[1],其设计在充分利用国内机车车辆检修及设备设施建设运营技术经验的基础上,还借鉴了国外动车组检修及动车段建设和运营的技术和经验。首批动车段于2007年开始施工,2008年底陆续投入使用。此后,随着高速铁路和城际铁路的快速发展,2012年起国内又新建了成都、西安和沈阳3个具备高级修功能的动车段,并于2015年陆续投入使用。

经过十余年的发展,中国在动车段和动车运用所的建设规模和设计技术方面都取得了巨大的进步。动车段和动车运用所功能重要、规模大、设计技术复杂,系统回顾、总结、分析、研究动车段和动车运用所工程的设计,有益于完善动车段、动车运用所的设计理论,发展设计技术,创新设计理念。

1 中国动车段、动车运用所布局及规划

动车组运用维修设施根据其功能及作业范围[2-3],可分为动车段、动车组运用所和动车组存车场三大类。动车段配属动车组,承担动车组的一、二级修和三级及以上修程、临修作业以及整备、存放任务;动车运用所配属动车组,承担所在客运站始发、终到动车组的一、二级修与整备和临修作业。动车存车场承担动车组的存放,并可根据需要设置整备(含客运整备)设备。动车段、动车运用所的布局按照“集中检修、分散存放”的原则,满足动车组“快速检修、安全可靠、高效运营”的检修运营要求。为保证动车组的技术状态,提高动车组的运用效率,在区域路网性省会城市考虑设置动车段;一般省会级城市或特殊旅游城市,开行动车组数量较多时,考虑设置动车运用所;其余城市有动车组始发终到且数量较少时,考虑设置动车存车场。

1.1 中国动车段布局及规划

根据路网规划,目前我国已建和在建的动车段有7个,分别在北京、上海、武汉、广州、成都、沈阳和西安,其中北京、上海、武汉、广州为第一批动车段,成都、沈阳、西安为第二批动车段。动车段布局及规模如表1所示[4]。

1.2 中国动车运用所布局及规划

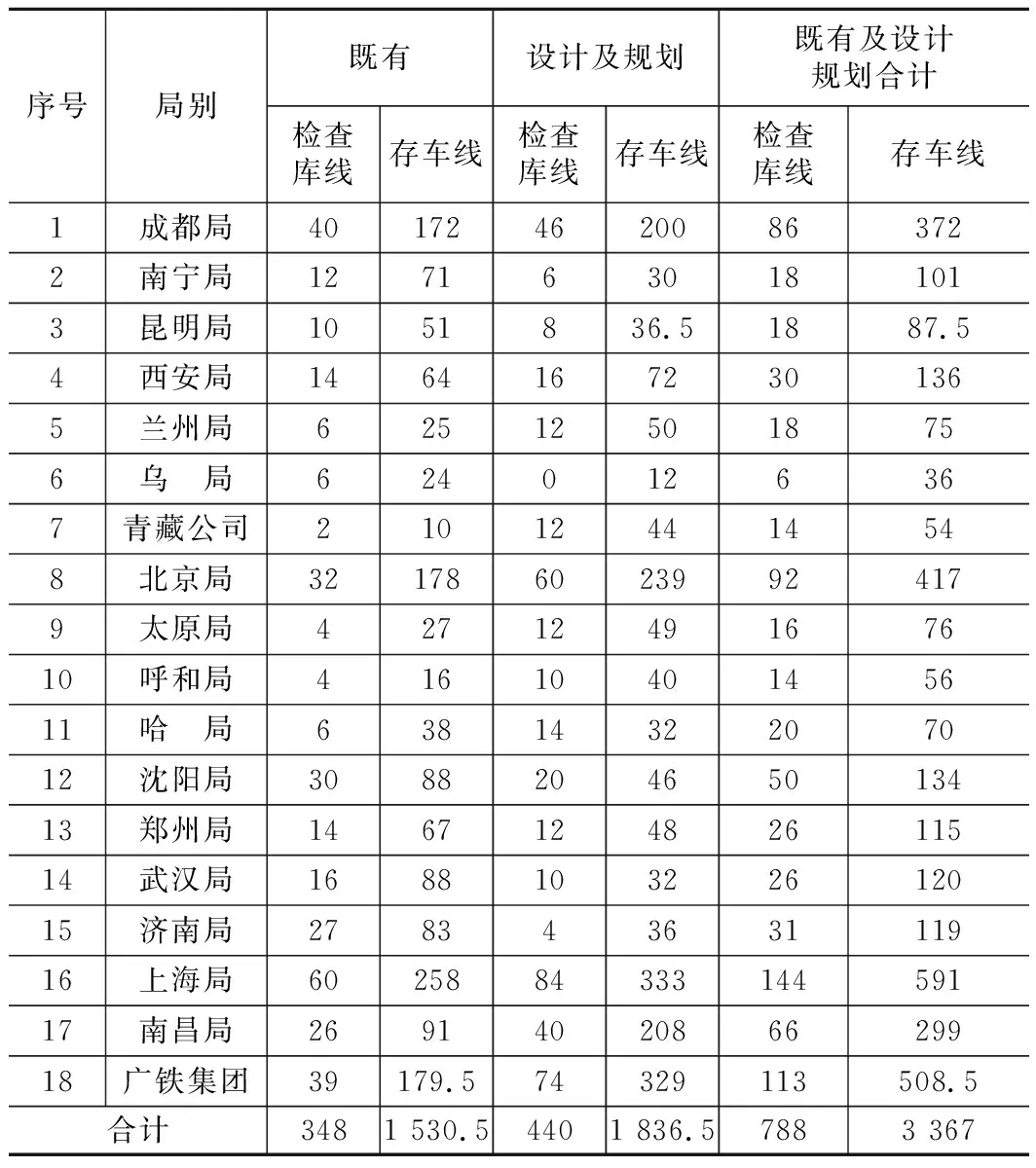

随着高速铁路网的快速发展,我国动车运用所的布点逐步扩大,全路18个铁路局集团均设有动车运用所,已建成和正在规划的动车运用所共97个。动车运用所布局及规模如表2所示。

表1 中国动车段布局及规模表

表2 中国动车运用所布局及规模表(条)

截至2020年,上海局共配属动车组725.25标准组,占全路20%,为动车组配属第一大局,广州局以510.5标准组位居第二,北京局以358标准组位列第三,南昌局、成都局和武汉局分别位列第四、第五和第六位。

2 中国动车段设计技术

我国动车段的设计发展伴随动车组“引进、消化吸收、再创新”的全过程。我国动车组的检修周期是参照日本、法国、德国等高速列车的现行检修周期,结合我国高速动车组的具体情况和我国铁路机车、车辆的检修经验综合确定的。通过对国外高速动车组修制修程的研究,结合我国既有电力机车、空调客车修制修程的实际情况,以先进的检修、检测设备为基础,以高度信息化的管理系统为支撑,以全面有效的检修人员培训为前提,引进国外动车组先进的检修理念、检修标准和检修方式,确保实现动车组安全运行、高效率使用的目标。

2.1 首批动车段的设计特点

我国《中长期铁路网规划》明确在北京、上海、武汉、广州4个全国路网中心建设首批动车段,首批动车段设计方案体现了“技术引进+国内机辆检修技术移植”的理念。

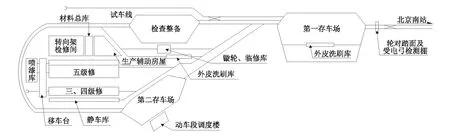

(1)北京动车段采用并列式布置,采用定位修方式,工艺简约,库房长度520 m,库形整齐,转向架库与修车库分开设置,总平面示意如图1所示。

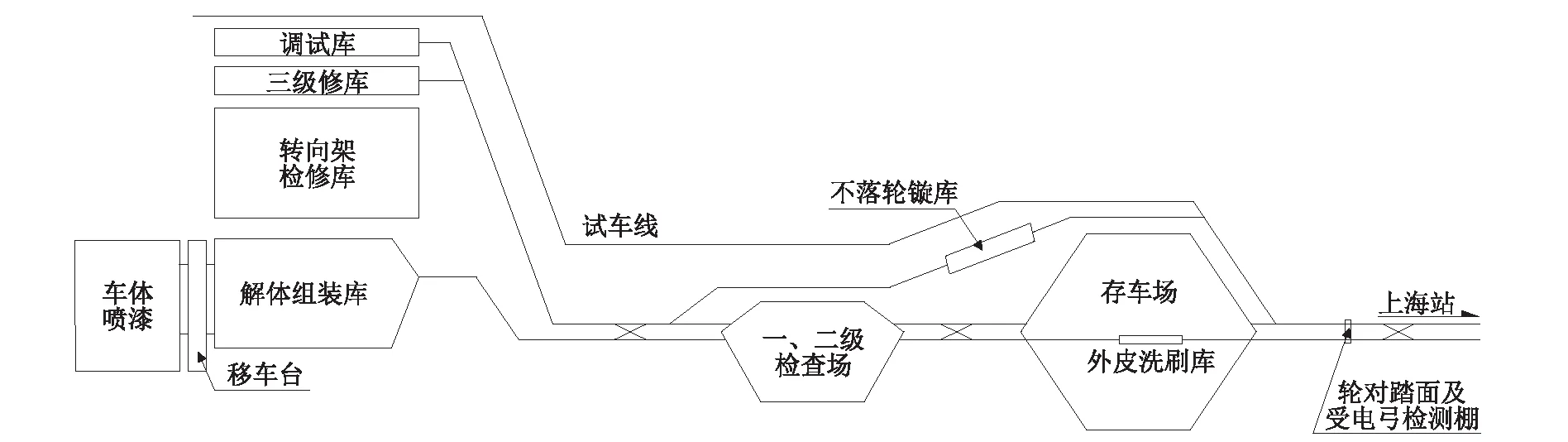

(2)上海动车段采用并列式布置,转向架库设于三级修与四、五级修库之间,体现了走行距离短、资源共享的特点,总平面示意如图2所示。

图1 北京动车段总平面示意图

图2 上海动车段总平面示意图

(3)武汉动车段参考日本仙台动车段,动车组四、五级修采用全流水方案,检修库纵向依次布置了解编库、部件检修库、车体检修库及油漆库,车库之间采用移车台连接,体现了专业化检修的现代化工业生产技术理念,总平面示意如图3所示。

图3 武汉动车段总平面示意图

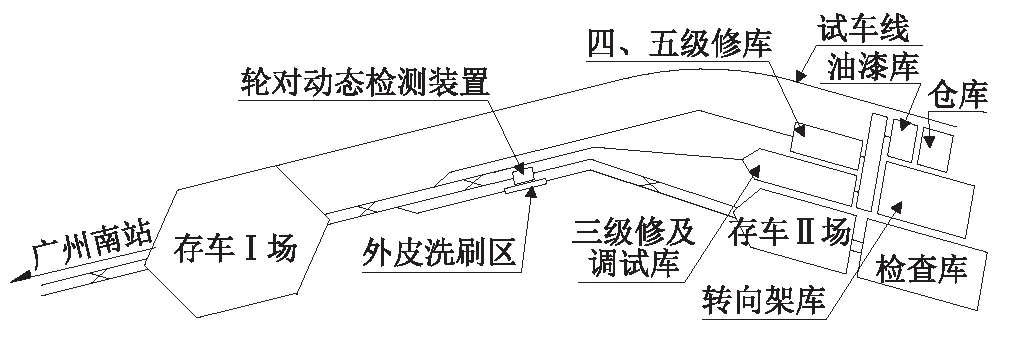

(4)广州动车段充分利用地形条件,三级修按照一线一列长编组定位修,四五级修按照一线一列短编组定位修方式。转向架检修采用AGV运输车的U型流水修工艺方案,具有较高的检修效率,总平面示意如图4所示。

图4 广州动车段总平面示意图

2.2 后续动车段的设计特点及技术发展

为适应铁路快速路网规划的扩展,满足动车组配属数量增加后的检修需要,促进城市现代化建设和经济发展,根据全路动车段总体布局,在原有动车段布局的基础上,我国相继新建了成都、沈阳、西安动车段,并扩建了既有的4个动车段。

首批动车段建成后普遍存在检修工序能力不均衡(如静调能力不足、零部件缓存工位不足等)以及缺少吹扫、淋雨试验工序等问题。后续动车段设计均体现了“问题导向”的设计理念,如新建的成都动车段和改扩建的广州动车段。

2.2.1新建成都动车段工程[5]

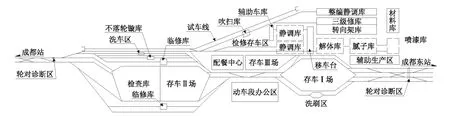

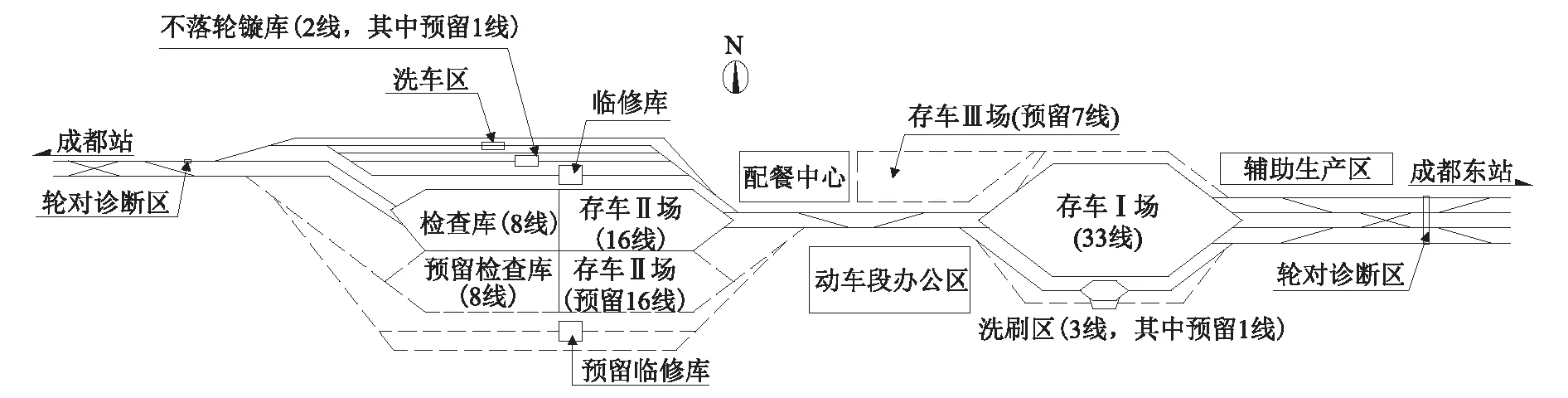

成都动车段总平面示意如图5所示。

(1)三级修设施工程

建成三级修线2条(4列位),静调线4条(8列位)、吹扫线1条(2台位),静调能力充足。转向架库按照468 m×84 m一次建成,转向架检修工艺“以流水修为主,定位修为辅”、“直线型径路流水修,关健工序双工位补强”,检修效率大大提高。

(2)预留四、五级修工程

增建检修台位148个、静调8列位,可实现年四级修200列或五级修100列作业。在设计中,基于工序法核算检修能力,合理设置各工序设计规模,并适当预留故障缓冲工位,有效解决了大规模流水修能力不均衡的问题。

图5 成都动车段总平面示意图

2.2.2改扩建广州动车段工程

改扩建工程主要包括三部分内容:(1)扩大规模,新增4线高级修库,改造既有2线调试库为三级修库,扩建转向架库、班组楼等。(2)完善工序设施,增建了清洗库、裙板检修库、解编清洗库、淋雨试验间。(3)补强静调能力,新建6线调试库。经过扩建增容和补充短板,检修能力与效率有了较大提升。

3 中国动车运用所设计技术

动车运用所是动车组运用维修设施中数量最多的设施,动车运用所设计与行车组织、运行交路、调度方式、检修流程密切相关。随着我国高速铁路的不断发展,动车组行车组织、运行交路、修程修制的不断优化,动车运用所工艺迅速发展,不断创新。

3.1 运行交路

我国动车运用所动车组的运行交路一般采用从始发站起至终点站止的循环运转制方式,动车组交路由始发终到地动车组运用检修设施均衡担当。TB 10028-2016《铁路动车组设备设计规范》规定:始发终到地双方均设有动车组运用检修设施时,原则上各自担当一半;仅有一方设有动车组运用检修设施时,由设有动车组运用检修设施的一方担当;始发终到地双方均未设动车组运用检修设施,由相邻动车组运用检修设施担当,动车组相应配属在动车运用检修设施所在地。

在运营中,动车组交路会根据实际情况进行优化调整。如南宁至成都的动车组行车径路约 1 500 km,南宁动车运用所配属动车组执行完本交路后,继续执行成都至重庆(约309 km)的动车组交路,晚上入重庆西动车运用所存放;次日,该动车组执行完重庆至成都动车组交路后,继续执行成都至南宁的动车组交路,晚上入南宁动车运用所进行一级修作业。成都至南宁的行车流程与上述过程相反,动车组交路如图6所示。

图6 南宁至成都动车组交路图(km)

南宁与成都间的动车组交路在实际运营中分别由南宁和重庆承担,该交路动车组运行距离约 3 618 km,基本达到了 4 000 km的定检公里数,有效提高了动车组运行效率。

3.2 动车组修程修制改革

为进一步提高动车组运用效率,进一步对动车组修程修制进行改革[6]。根据铁总机辆[2019]54号文,入库一级检修周期按时速300~350 km营运动车组运用不大于(7 000+700) km或48 h,时速200~250 km营运动车组运用不大于(6 000+600) km或72 h,时速 200 km及以下营运动车组运用不大于(6 000+600) km或96 h考虑。即时速300~350 km营运动车组每配属 10个标准组,配套建设1线检查库;时速200~250 km营运动车组每配属15个标准组,配套建设1线检查库;时速200 km及以下营运动车组每配属20个标准组,配套建设1线检查库。

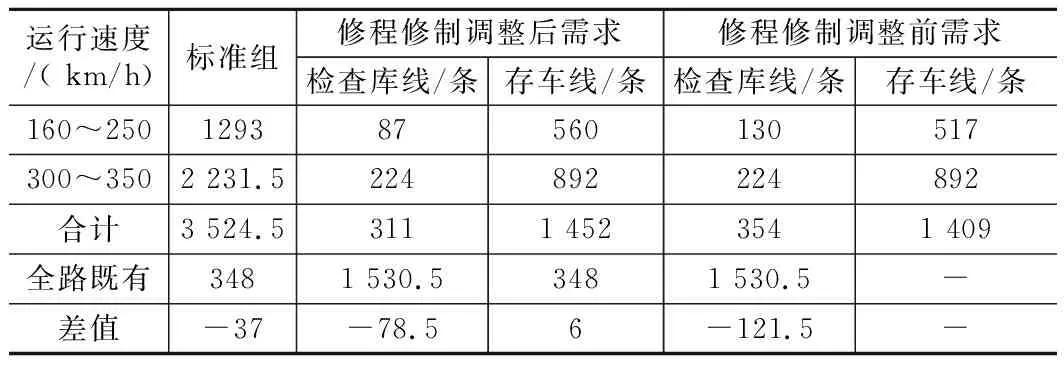

动车组修程修制调整前,按照铁总运[2015]185号《中国铁路总公司关于明确动车组运用检修设施及设备配置标准的通知》,入库一级检修作业时间为4 h;每配属动车组10个标准组,配套建设1线检查库。结合中国动车运用所既有布局及规模,修程修制调整前后全路既有动车运用所能力适应性分析如表3所示。

表3 修程修制调整前后全路既有动车运用所能力表

从表3可以看出,截至2020年,修程修制调整后,全路既有动车运用所检查库线能力富余37条,存车线能力富余78.5条;修程修制调整前,全路既有动车运用所检查库线能力欠缺6条,存车线能力富余 121.5条。两种修程修制检查库线差值为43条,存车线差值为43条,投资差约26.7亿元。修程修制改革根据不同运营速度动车组,细化并延长了定检公里数,提高了动车组运用效率,同时大大减少了动车运用所的建设成本。

3.3 动车运用所调度方式

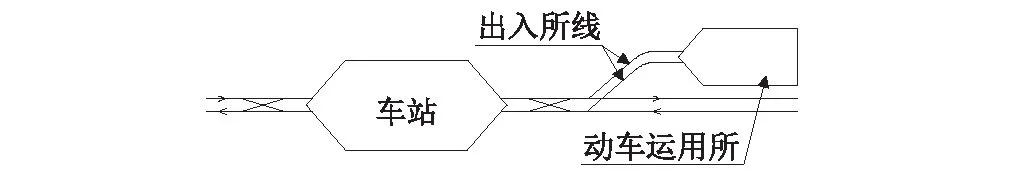

车站与动车运用所关系示意如图7所示。车站与动车运用所之间动车组的运行控制方式可采用行车模式(CTCS-2或CTCS-3)或调车模式(CTCS-0或调车)[7]。行车模式下,车站与动车运用所之间按照自动闭塞方式办理,动车组出站ATP车载设备从应答器收到控车所需的基本数据后,自动进入完全监控模式,生成目标距离模式曲线,并通过DMI显示列车运行速度、允许速度、目标速度和目标距离等司机安全驾驶所需的信息,控制列车安全运行。调车模式是一种允许退行的固定限速模式,专门用于动车组调车作业。在调车模式下,车站与动车运用所之间按照半自动闭塞或自动站间闭塞办理。动车组进行调车作业时,司机按压专用调车按钮,转为调车模式,生成调车限值速度,控制车列运行,固定限速值为40 km/h。列车速度超过45 km/h时,设备触发制动,只有在列车停车时,司机才可选择或退出调车模式。

图7 车站与动车运用所关系示意图

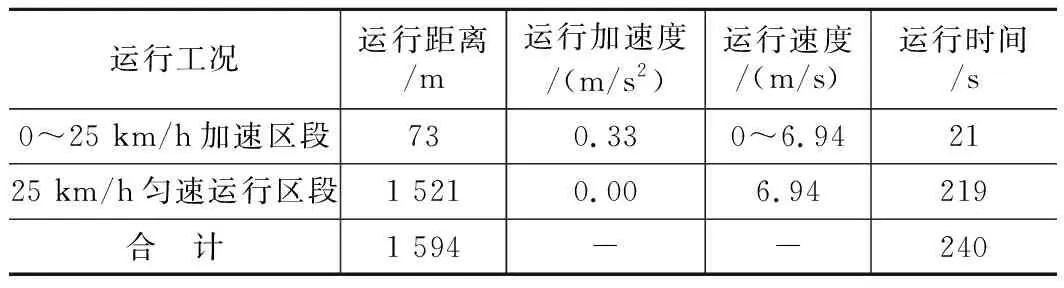

通常新建动车运用所的车站与动车运用所之间采用行车模式,既有客站整所改造的动车运用所,车站与动车运用所之间的出入所线长度一般较短,采用行车模式或是调车模式需综合考虑,设计中可分别取调车模式的调车速度与行车模式的行车间隔来初步判定。实际调车速度为25 km/h,行车追踪时间为4 min时,车站与动车运用所之间的动车组入所走行距离如表4所示。

表4 车站与动车运用所之间的动车组入所走行距离表

由表4可知,出入所线路长度小于1.6 km时,采用行车模式无明显优势,应采用调车模式。具体设计时,需根据各项目实际调车速度、行车追踪间隔、使用单位作业习惯等统筹确定。

3.4 动车运用所设计特点

伴随着高速铁路网的快速发展、动车组运用检修经验的积累和技术的不断进步,我国动车运用所设计经历了从技术移植到标准统一再到个性化设计的三个发展阶段。

3.4.1第一代动车运用所

以2005年为起始年,我国开始了第一代动车运用所的设计。第一代动车运用所的特点为百花齐放、百家争鸣、优点显著、缺点明显。

成都东动车运用所与三亚动车运用所均是 2010年建成的。成都东动车运用所贯通成都站与成都东站,为两站开行动车提供了重要保障,体现了设计的前瞻性。成都东动车运用所采用检查库前设存车线的工艺,但其检查库线与库前存车线采用1∶1配比,使得每条检查库线前均对应1条动走线,造成较大的资源浪费。其总平面示意如图8所示。

图8 成都东动车运用所总平面示意图

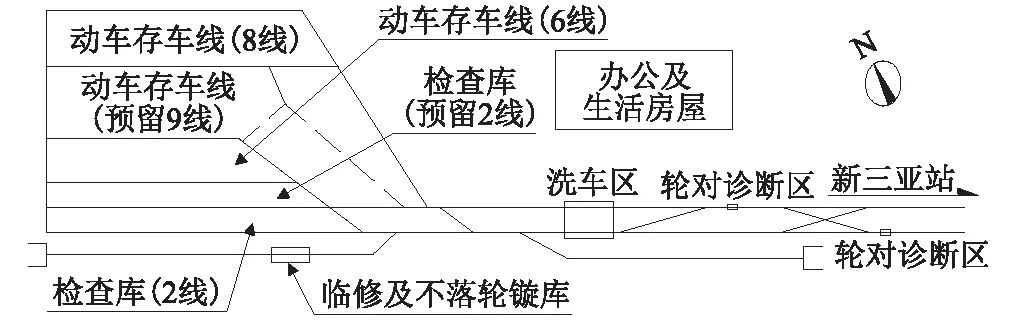

三亚动车运用所根据地形条件,轮对检测与洗车机采用串联布置,且相隔距离满足1列短编组动车组长度,动车组整备作业顺畅。但三亚动车运用所采用横列式布置,牵出线设于咽喉区,调车作业与动车出入所作业干扰严重,后续动车运用所均不再采用这种布置方式。其总平面示意如图9所示。

图9 三亚动车运用所总平面示意图

这一期间建成的动车运用所有北京动车运用所、南翔动车运用所、武汉动车运用所、广州东动车运用所、西安北动车运用所等。

3.4.2第二代动车运用所

2010年后,随着我国高速铁路网的快速发展、动车组的普及、动车运用设备设施配置标准的逐步完善以及运营经验的不断提高,我国开展了第二代动车运用所设计。第二代动车运用所的特点为标准一致、风格统一、个性不足、模式单一。

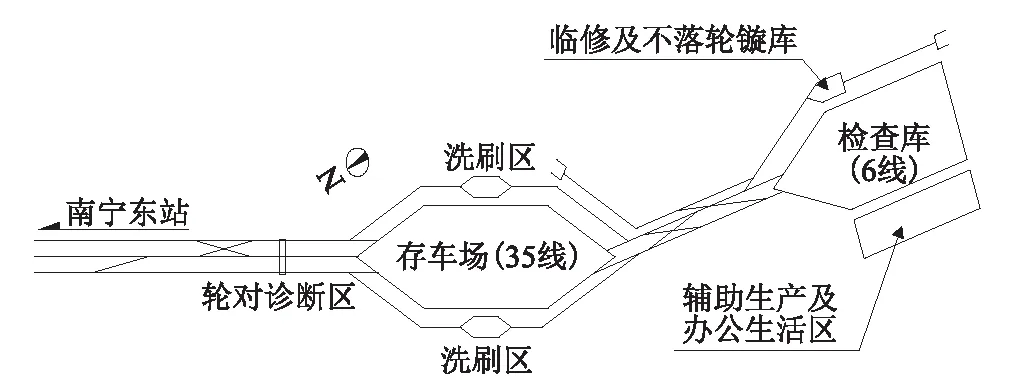

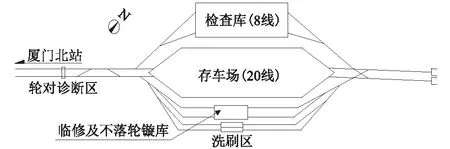

第二代动车运用所的统一技术特征为存车场与检查库纵列式布置,2013年建成的南宁动车运用所就是采用的这种布置方式,总平面示意如图10所示。若存车场与检查库采用横列式布置,则在尾部设置牵出线,避免所内调车与出入所作业干扰,2017年建成的厦门北动车运用所就是采用的这种布置方式,总平面示意如图11所示。第二代动车运用所总图布置原则为各场之间股道全部贯通,考虑包容设计,因洗车机要求线路长度较长,一般将洗车机设于存车场外侧。贵阳北动车运用所、重庆西动车运用所、昆明南动车运用所、长沙动车运用所、青岛北动车运用所、太原动车运用所、西宁动车运用所等均在此期间建成。

图10 南宁动车运用所总平面示意图

图11 厦门北动车运用所总平面示意图

3.4.3第三代动车运用所

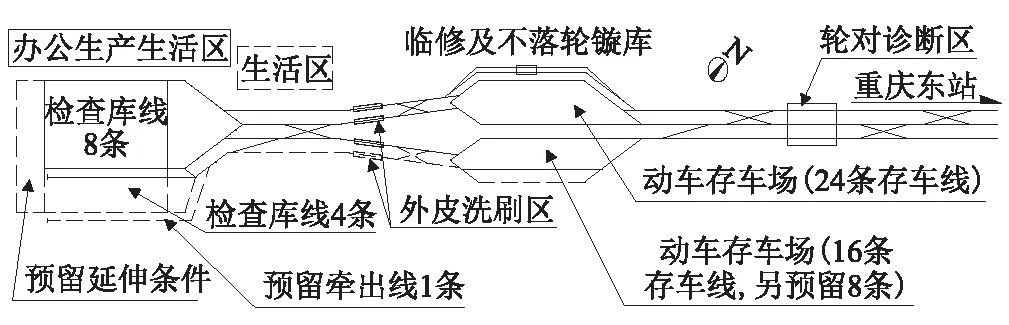

第三代动车运用所的特点为精准调度、节约土地、体现个性、资源共享。动车运用所存车场与检查库线咽喉区按照精准调度思路进行优化,大大节约了动车运用所两场之间咽喉区长度。洗车机设于存车场分束咽喉区,洗车作业按照通过洗考虑,动车组行调模式转换统一设置于存车场。临修、不落轮镟共库布置,充分考虑资源共享。重庆东动车运用所、天府动车运用所、杭州西动车运用所、西安南动车运用所是这一代动车运用所的典型代表,其中重庆东动车运用所总平面示意如图12所示。

动车组修程修制改革后,动车组定检公里数延长,动车组运行效率进一步提高。在此背景下,我国第三代动车运用所仍有进一步提升的空间。如第三代动车运用所普遍采用“进库才需洗车”的理念,定检公里数延长后,洗车频次需求将超过进检查库一级修频次,如何减少调车作业值得研究。这就需要进一步研究检修作业流程,优化工艺方案,不断推陈出新,适应时代与技术的发展。

图12 重庆东动车运用所总平面示意图

4 结论与展望

本文通过对我国铁路动车段和动车运用所工程规划、设计和建设的系统回顾、总结、分析与研究,提出了我国动车段、动车运用所设计技术的进步主要体现在以下几个方面。

(1)通过动车组高级修程检修经验的积累以及移位作业工艺设计方法的改进,优化了动车段各工序的能力匹配,解决了工序间的能力不均衡问题,同时对检修中发现的动车段部分功能的缺陷进行了完善。

(2)对动车组的运行交路进行了优化,通过交路套跑,提高了动车组的运用率。通过按走行公里确定动车组入所作业量替代按始发终到次数确定入所作业量,合理确定了动车运用所的规模。

(3)根据动车组运用检修经验的积累和动车组状态在线检测等技术的进步,对动车组修程修制进行改革,延长了动车组的检修周期,有效降低了检修工作量和动车运用所规模。

(4)根据动车组出入所线长度和行车量确定运行控制方式,合理选择调车模式和行车模式,既发挥了行车模式追踪间隔短、行车速度快的优点,也发挥了调车模式可节约动车所用地面积和工程投资的优势。

(5)优化了动车运用所的总平面布置,基本统一了动车运用所检查库与停车线群宜按二级场纵列布置的思想。受用地条件限制需按并列式布置时,应在尾部设置牵出线,避免调车作业影响出入所作业。

(6)洗车机布置方案经历了设置在出入所线、存车线群外侧及停车线群与检查库线群咽喉区的设计理念演进,使作业工艺更为顺畅。

随着高速铁路网的进一步发展与人民生活水平的进一步提高,高速铁路公交化、高速铁路进入城市核心圈的呼声越来越高,我国部分动车段、动车运用所将进入城市核心区,动车段、动车运用所将迎来TOD发展模式[8]。通过上盖物业综合开发,实现土地资源的综合利用,满足城市环境和景观要求,将作为交通设施和工业建筑的动车段、动车运用所设计为城市综合体,实现与城市的融合发展,将成为动车段、动车运用所设计技术的重要发展方向。