使用者生态景观审美偏好∗

2020-09-06周雯佳

周雯佳 岑 橙 蔡 君

1 北京林业大学园林学院 北京 100083

2 北京全景大观旅游规划设计研究院 北京 100025

1 相关研究梳理

1.1 景观美学及审美偏好

本文所阐释的景观是指被人们所感知的一片区域,其特征是自然因素与人为因素相互作用的结果[1]。景观视觉美学不仅涉及景观要素,还包括景观要素组合而产生的综合视觉感受[2]。景观偏好(Landscape preference)是指人对景观环境的喜好程度,它是人与环境交互作用的结果。作为视觉审美的对象,景观主要是指能被视觉感知的环境[3],偏好是一种选择倾向,受感性因素影响大,呈现明显的个体差异,也有研究认为,人类具有普遍一致的景观知觉和审美心理[4-6],因而景观偏好又具有一定的群体特征。

20世纪70—80年代,国外学者进行了大量景观视觉偏好在不同受众群体中差异性的研究,比如不同性别[6-8]、社会团体和专业背景等[9-13]。80年代末以来,大多是从水体、植被、地形、人工影响、色彩、景观规模、质地、荒野度等方面探究决定人们景观偏好的视觉因素[14-19]。Tveit等[20]总结了9个视觉景观特征,即自然性、干扰性、复杂性、连贯性、历史性、管理程度、视域、意象、时变等;之后Ode等[21]提出如何基于这些因素建立恰当的视觉指标;王荣华等[22]探讨了景观类型和美学质量对视觉偏好的共性影响。

综上,学者对景观偏好视觉特征研究分为视域规模、可视性(包括连续性和复杂性)、干扰程度、历史性和自然性5个方面,继而根据各景观的实际属性提取符合的视觉特征进行研究。此外,随着网络自媒体的普及和发展,一些研究开始利用网络大数据[23-24],从而为景观审美偏好研究提供了新途径。

1.2 生态美学

生态和美学有各自的研究领域,生态主要依赖于自然科学传统研究,而美学则更多地进行人文传统研究[25]。生态美学以生态过程和生态系统为研究对象,主张在人与自然之间建立起伦理的、美学的价值关系[26]。伴随生态审美意识的形成,逐渐形成了以生态观念为价值取向的生态审美观。

从生态美学角度看,景观的内涵可总结为3个层次:一是景观的视觉性,即各要素要符合人们的视觉审美;二是景观的生态性,即景观要体现人与自然生态环境协调可持续发展的理念;三是景观的文化性,即景观见证了自然和人类发展历程,承载着人类理想和文化内涵[27-29]。生态景观审美,不仅包含视觉审美愉悦,景观蕴含的生态功能也往往能触发人们对美的新认识[30]。

2 研究区域与研究方法

2.1 研究区域

本文选取上海后滩公园和辰山植物园矿坑花园作为研究区域。后滩公园北邻黄浦江,南至世博大道,总规划面积为13.98hm2,其场地原为钢铁厂和后滩船舶修理厂所在地,是典型的工业棕地[36],目前是一个具有水体净化和雨洪调蓄、生物生产、生物多样性保育和审美启智等综合生态服务功能的城市公园。辰山植物园位于上海市松江区,面积达207 hm2,是一座集科研、科普和观赏游览于一体的4A级综合性植物园,其中矿坑花园位于植物园西北角,原是辰山采石场的西矿坑,面积3.9 hm2,拥有优良观赏特征的乔木、低矮灌木和草本植物等1 000多种。

2.2 研究方法

本文以视觉和生态的共性指标作为视觉景观偏好研究的变量,探究其对视觉景观偏好的影响。景观偏好研究中多以照片、图板、视频影像等作为真实景观的替代品,目前常用的方法是SBE(风景美评估法)、LCJ(比较评判法)[4,31-35]。本研究在综合SBE和LCJ的基础上,以反映景观特征的图版作为评判测量的媒介,被访者根据偏好程度按1~5等级进行打分,按分值高低对景观排序并进行比较,获得被访者对景观的偏好程度以及评价结果。

2.3 问卷设计与评价方法

问卷主要由景观感知调查、视觉景观美感评价、景观偏好评价和基础信息调查4部分组成。

评价方法按照两张照片一组的排列方式,向被访者展示景观图片并作不涉及评判对象细节的标准化说明。被访者以实地参观感受并参照图板对景观直接作出评判,通过打分表达审美偏好。对后滩公园选取12张景观图片,对辰山植物园矿坑花园选取8张景观图片。

2.4 调研情况

研究团队于2016年11月上旬在上海后滩公园和辰山植物园矿坑花园进行现场调研和问卷发放。共发放问卷241份,有效问卷总计232份(后滩公园127份,有效率94.1%,Cronbachα值为0.86;辰山植物园矿坑花园105份,有效率99.1%,Cronbachα值为0.791)。Cronbachα信度值达到0.8及以上,一致性信度很好,因此本研究样本数据的信度可靠。

3 结果与分析

3.1 景观美感评价差异比较

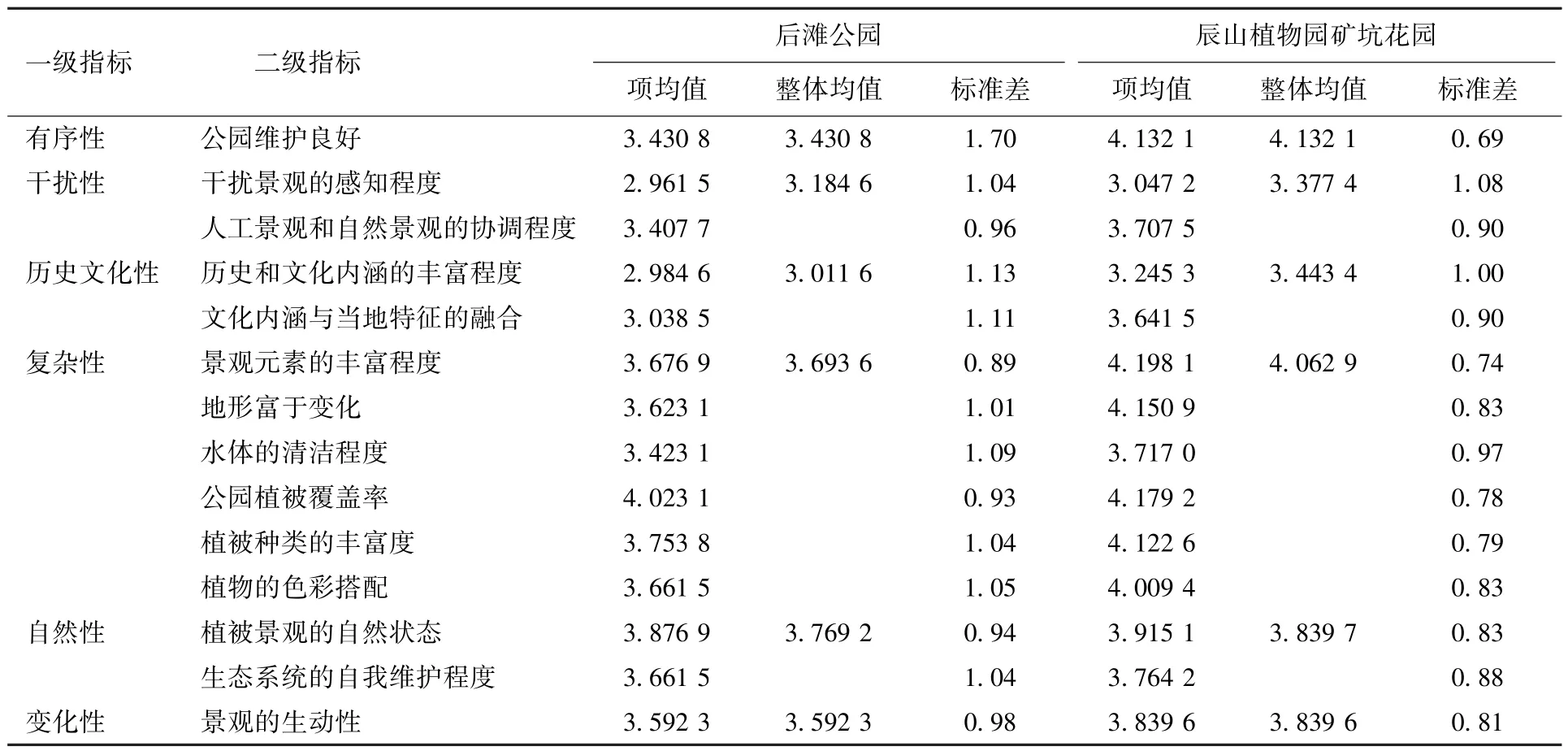

基于Tveit等[20]总结出的9大视觉景观特征,Fry[37]曾分析探讨了9大指标,并提出了一套视觉和生态维度的共性指标,Zhao[38]整合两种视角,形成6个指标和10个二级指标。参考其研究结果,并结合案例实际情况,确定了有序性、干扰性、历史文化性、复杂性、自然性和变化性6大指标,并进一步细分可用于游客感知量化评价的14个二级指标,具体结果如表1。

表1 公园景观美感评价各指标得分对比统计表

表1中均值结果表明,游客对后滩公园景观美感的评价良好。其中,自然性、复杂性和变化性评分较高,尤其自然性得分最高(3.769 2),说明公园体现了乡土景观的荒野自然,同时内河湿地的自净功能使公园形成了自我修复的生态系统;有序性、干扰性、历史文化性评分较低,这是因为调研时公园正在进行换季打理,且公园以自然景观为主,缺乏有效的人文历史解说系统。

矿坑花园的有序性和复杂性得分最高,尤以景观元素的丰富程度得分最高(4.198 1)。辰山植物园作为上海市内排名第二的植物园,管理力度大,有序性较好;矿坑花园景观元素种类丰富多样、地形富于变化、季相变化明显,整体景观结构复杂、层次感鲜明。历史文化性得分较低(3.443 4),说明公园注重植物展示,而对景观文化内涵挖掘力度不够。

对比可知,游客对矿坑花园的景观美感认同度略高于后滩公园,矿坑花园的管理程度好于后滩公园,这是因为后滩公园自世博会后维护逐渐减少,植被更多地呈现自我维护状态。从复杂性看,两个公园景观元素的丰富程度、地形富于变化、植被种类丰富度和色彩搭配等方面较好。从自然性和变化性看,后滩公园的自然性得分较高,是公园荒野自然性的表现。

3.2 景观视觉偏好因子

为更准确地了解使用者对两个公园具体生态景观的视觉偏好,以表1视觉审美指标作为标准,被访者以公园实地体验并参考图板、通过里克特5等级量表打分来表达生态景观审美偏好。

根据检验,游客对两个公园景观视觉偏好评价数据的KMO值分别为0.841和0.781,根据Kaiser给出的KMO度量标准,均大于0.7;同时,Bartlett球度检验统计量的观测值分别为666.319和206.706,相应地伴随概率小于显著性水平0.05,因此认为相关系数矩阵与单位矩阵有显著差异,原有变量适合进行因子分析。

采用主成分因子分析法对景观视觉评价进行抽象和归类,以F因子命名。F因子与评价指标存在对应关系,其中,F1视觉因子与公园的有序性、干扰性、复杂性和变化性相对应,F3生态因子与公园的自然性相对应,而后滩公园的F2文化因子与其历史文化性相对应,矿坑花园的F2功能因子则与其有序性相对应。

根据旋转后的因子载荷矩阵,后滩公园3个因子的累积解释方差贡献率为64.87%,矿坑花园3个因子的累积解释方差贡献率为66.46%,均达到社会科学领域一般要求的60%。具体分析结果见表2,表3。

游客对两个公园的视觉景观偏好均归类为3个因子。第一公因子为视觉因子(F1)中,负载量较高的为竖向高程具有变化、景观要素丰富、植被类型多样且色彩丰富的景观。第二公因子有所差异,后滩公园为文化因子(F2),主要是工业遗存展示,文化内涵是其共同属性;矿坑花园为功能因子(F2),主要景观是由云梯、浮桥和隧道所构成的步行游览通道,兼具景观功能性,也是因地制宜充分利用场地原有设施的一种生态设计表达。第三公因子生态因子(F3)主要是对生态自然类景观的感知,体现了人与自然生态环境的整体协调和可持续发展。

表2 后滩公园视觉景观偏好评价旋转成分矩阵

表3 辰山植物园矿坑花园视觉景观偏好评价旋转成分矩阵

3.3 视觉景观偏好与景观生态指标的相关性

对两个公园视觉景观偏好与景观美感指标进行相关性分析,结果表明,景观偏好的综合评价与景观美感各要素呈0.01水平上的显著相关性(表4)。

在后滩公园中,人工和自然景观的协调度、景观元素和植被种类的丰富度、生态系统的自我维护程度分别与其视觉、文化和生态3个维度呈0.05水平上的显著相关,都体现了视觉美、生态美和文化美。而在矿坑花园中,人工和自然景观的协调度、景观元素丰富度、植物色彩搭配和植被景观的自然状态4大指标均与其视觉和功能维度呈显著相关性,这也说明,人工和自然景观的协调度及景观元素的丰富度是使用者景观审美偏好的重要指标。

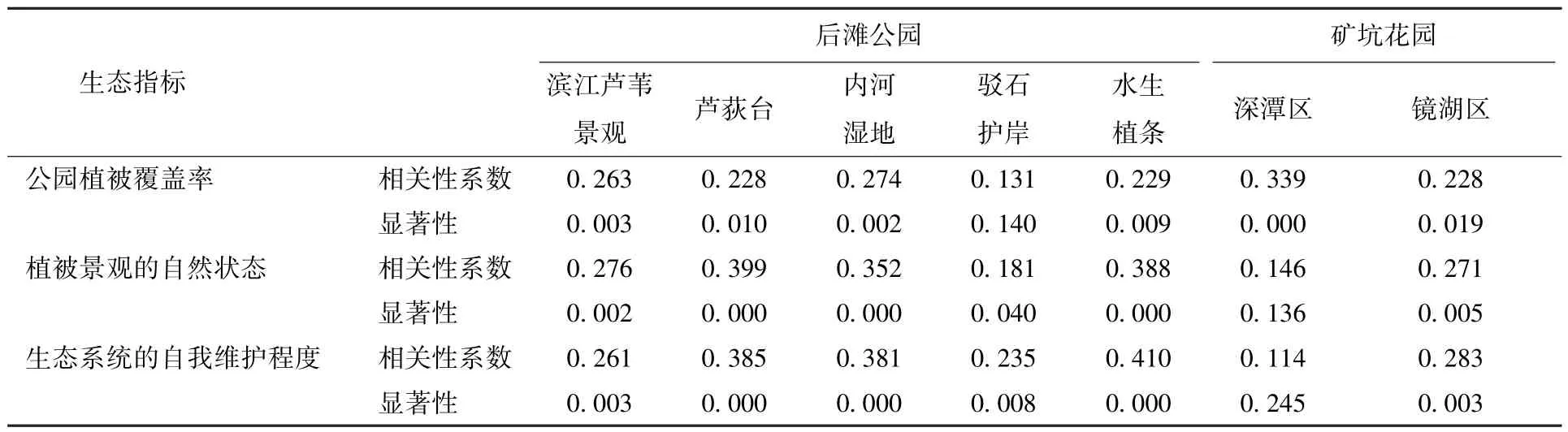

为探究生态景观与景观美感评价指标之间的相关性,对两个公园生态因子代表景观与生态指标进行双变量相关性分析,结果如表5。

表4 视觉景观偏好与景观美感要素的相关性分析

表5 生态因子代表景观与生态指标的相关性

从表5可知,3种生态指标与不同的景观生态因子呈0.05水平上的显著相关关系。后滩公园的滨江芦苇和芦荻台以芦苇为主要景观,其自然生长状态构成最主要的吸引力;内河湿地和其中的水生植条承担着公园水体自我净化的功能,驳石护岸是生态友好型设计,这些景观是生态功能在公园内的体现。矿坑花园的深潭区地形起伏大,植被覆盖率高使其视觉冲击感更强,而镜湖区地形起伏变化小,其中植被景观的自然生长状态和生态系统的自我维护构成其景观审美偏好的重要部分。

4 讨论

视觉景观偏好从视觉维度上更多地对9大指标进行评价,即公园管理维护程度、人工景观和自然景观的协调程度、文化特征与当地特征的融合、景观元素的丰富程度、地形的变化性、水体的清洁程度、植被种类的丰富度、植物的色彩搭配、景观的生动性;从文化维度上更多地对历史和文化内涵的丰富程度这个指标进行评价;从生态维度上更多地对公园植被覆盖率、植被景观的自然状态、生态系统的自我维护程度3大指标进行评价。

研究表明,游客生态景观的视觉偏好和景观生态性之间存在着一定的联系,景观环境是否足以承担生命体的生存与繁衍,是人所能感知到的最基本的美感来源,是人类与生俱来的天赋本能,这一层次的游客景观偏好与生态指标呈现正向相关,植被覆盖率高及生长良好的植物景观容易被感知并产生视觉美感。使用者因阅历、审美和教育水平等不同,对景观生态系统的稳定和健康水平存在一定的审美认知差异性。较少人工管理、偏重自我维护的乡土景观偏好评价较低,得分较高的大多是满足视觉欣赏、体现生态多样性的景观,这既是传统视觉审美的表达,也是生态功能在大众审美中认可度较高的体现;而较少维护的生态景观则需要通过解说和教育让公众了解其中的生态过程和功能,进而建立审美认同。

致谢:感谢上海辰山植物园胡永红园长为研究团队提供的支持与帮助。