基于CiteSpace的国内郊野公园研究进展∗

2020-09-06李文佩

戴 菲 李文佩 陈 明

华中科技大学建筑与城市规划学院 武汉 430074

快速城镇化导致人类与环境之间的矛盾不断加剧,衍生了一系列城市建设与环境保护问题。位于城市边缘的低成本的郊野公园,由于在平衡城市与自然的关系、遏制城市空间无序蔓延和保护自然生态资源,以及为人们提供多样化休憩空间方面有着重要作用,逐渐受到城市规划、旅游部门以及国家的重视。

香港郊野公园因建设最完善和效益最显著成为了我国内地郊野公园建设与研究的最佳范例。石崧、张骁鸣和阎凯等[1-3]梳理了香港郊野公园的发展历程与特点,从多个层面分析了其成功的经验。中国内地自2002年开始建设郊野公园,现已在各城市形成一定规模。上海与北京建设较快且特色鲜明,并在规划与管理方面引导着其他城市。李轶轮[4]以《上海市郊野公园建设设计导则》为依据详细介绍了郊野公园,祝明建[5]从管理员视角探讨了北京市郊野公园的管理运营体系。但在全国范围内,不同城市中郊野公园的品质、功能和管理等方面均面临诸多问题。

目前,中国郊野公园的研究因学科基础知识、研究建设时长和法律法规等方面的滞后,学者多关注建成案例的总结评析与单一角度的定性研究,缺乏定量的系统性研究。因此,本文采用定量结合定性的方式,系统地梳理郊野公园的发展脉络,揭示领域研究热点和方向,期望为快速建立郊野公园理论体系提供坚实基础。

1 郊野公园的概念及研究方法

1.1 郊野公园的概念

郊野公园的概念在国内外尚未形成统一的标准,最早是1929年在英国为应对其郊外休闲潮流对乡村自然环境的冲击而提出,其首要目的为保护自然环境,其次是提供享受自然和休闲运动的绿地[6]。国内的概念主要来源于1993年出版的《港澳大百科全书》:位于郊野森林绿化带,远离中心闹市区,开辟郊野公园是为了给市民提供一个回归广阔自然和游玩的好去处[7];内地最新版《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85-2017)将郊野公园划定为一个独立公园,指的是位于城区边缘,有一定规模、以郊野自然景观为主,具有亲近自然、游憩休闲、科普教育等功能,具备必要服务设施的绿地。

本文郊野公园的概念主要强调区位、资源和功能3方面,将其定义为:位于城市边缘或靠近城市边缘区域,具有良好的自然景观环境,可以是原始的,也可以是待修复或生态修复后的[6],可以为市民提供一系列亲近自然和郊野休闲活动的绿地。

1.2 数据来源

通过中国学术期刊全文数据库(即中国知网,以下简称CNKI),截至2019年10月10日,以“郊野公园”为主题词检索到1152篇,剔除掉报纸、报道以及简讯类等资料,得到869篇1988—2019年的文献。同时,使用SCI科学引文索引核心数据库对有关国内郊野公园的外文文献进行检索,使用的检索词为“CN=China”and“TS=country parks”,设定“文献类型=article”进行精炼,得到文献249篇。其中与郊野公园主题相关的仅30多篇,内容涉及对北京和香港郊野公园游憩和景观评价以及土壤的研究,相关度不高。故本文主要对CNKI的869篇文献进行分析。

1.3 研究方法

内容分析法是一种基于将非定量文献转化成定量数据的定量分析方法,进而与研究对象进行客观解读的定性分析相结合的研究方法。通过这种方法可以研究文献中客观本质性的事实,预测事物的发展趋向[8]。

知识图谱分析是将科学文献作为基础数据进行计算,最后以直观可视化的图形关系展现科学知识的内在发展进程与结构体系[9]。本文采用基于java应用程序的知识图谱分析的工具之一的CiteSpace V(5.3.R4,64bit)对国内郊野公园进行研究。CiteSpace可用于对多元、分时、动态的复杂网络进行分析,分析研究演进历程与结构体系,进而推测其发展动向[10]。

2 研究特征

2.1 文献发表年份

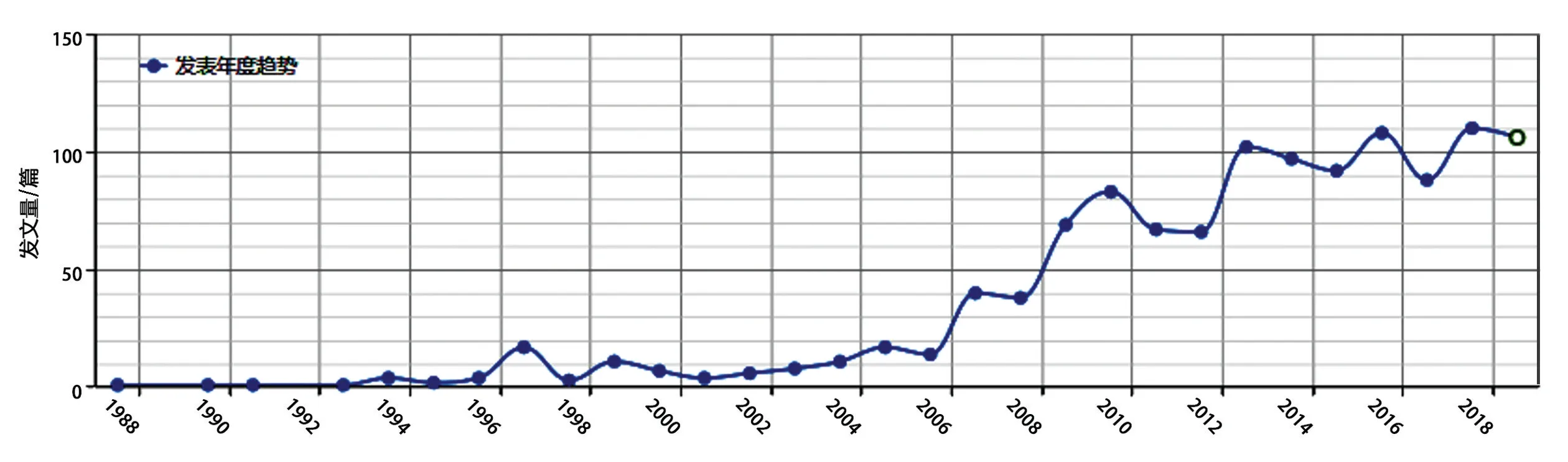

郊野公园领域在CNKI的发文量总体呈上升趋势,研究大致可以分为3个阶段(图1)。

1)1988—2006年为初始研究阶段,进展缓慢。1997年有17篇发文量,相较于阶段内其他年份有显著提升,内容主要为对香港郊野公园的介绍与分析。原因可能是1997年香港回归,而香港郊野公园又是内地借鉴的最大范本,故文章数量突增。

2)2007—2012年为研究攀升阶段,内地陆续建成郊野公园,各方面研究实例激增。同时,2009年风景园林业内权威刊物《中国园林》9月的主题为郊野公园,体现其在业内的研究热度极高。

3)2013—2019年为深化发展阶段,年平均发文量为100篇,内容趋于多样化。包括基于Fragstats、GIS等软件的景观参数化分析方法,对土壤、植物、水体等景观要素进行深入、科学化的研究。郊野公园在土地利用、生态网络及生态保护规划中的地位愈发重要。研究范围从单体转为区域、国家层面。该阶段郊野公园的研究方法不断创新,研究深度和广度也在不断拓展。

2.2 研究机构

图1 国内郊野公园研究文献数量的年度变化

分析研究机构的分布可以发现学术界对该主题的认可和支持程度[11]。郊野公园研究机构多为独立研究机构,以管理公司为主,可能是因为郊野公园的管理在其运营过程中极为重要,主要集中在北京、上海、深圳和天津。前3个城市的城镇化速度较快,研究郊野公园也较早,故研究机构较多;天津对郊野公园复合游憩空间的研究更具代表性,并发布了代表性的法规文件。

3 研究热点

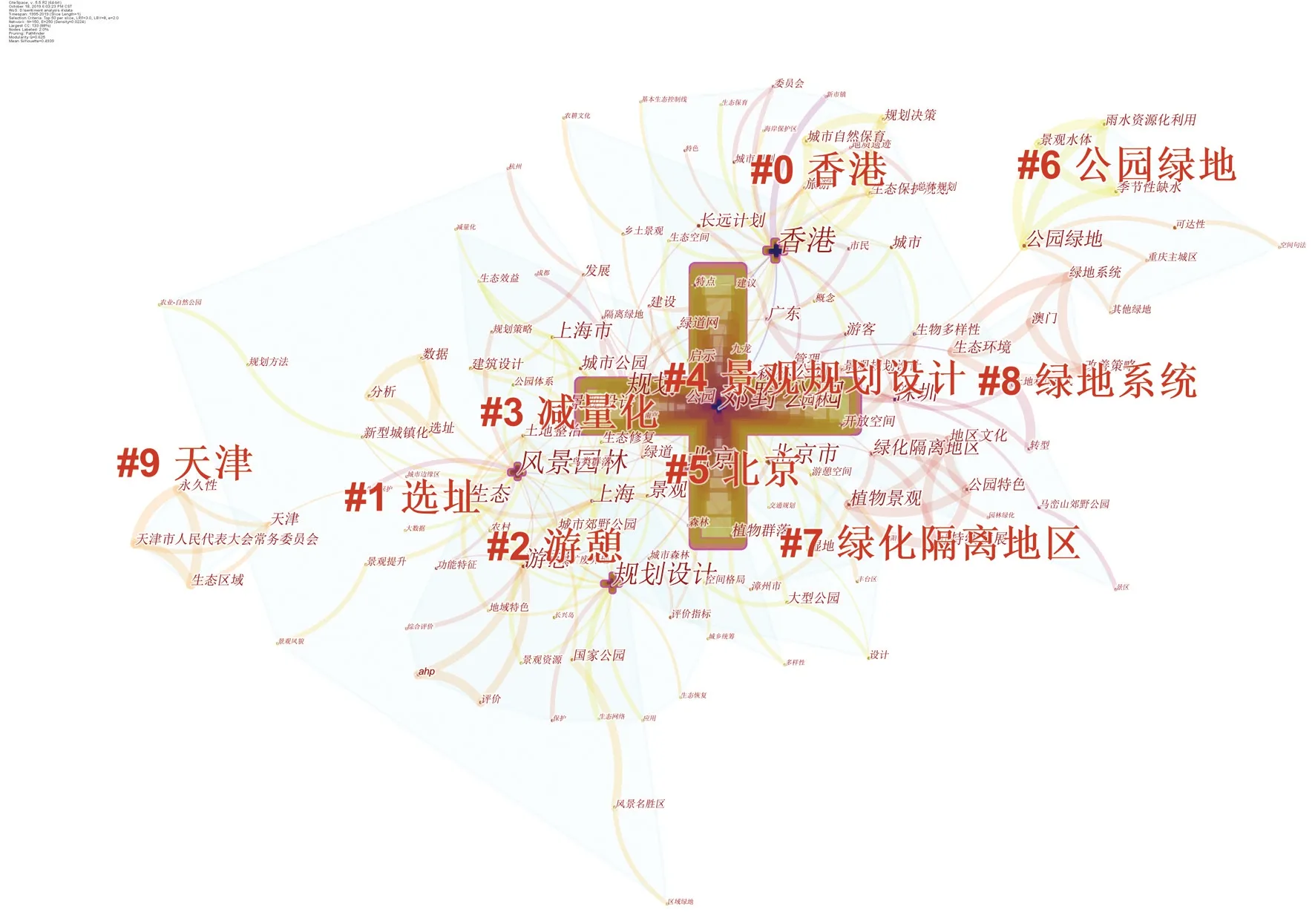

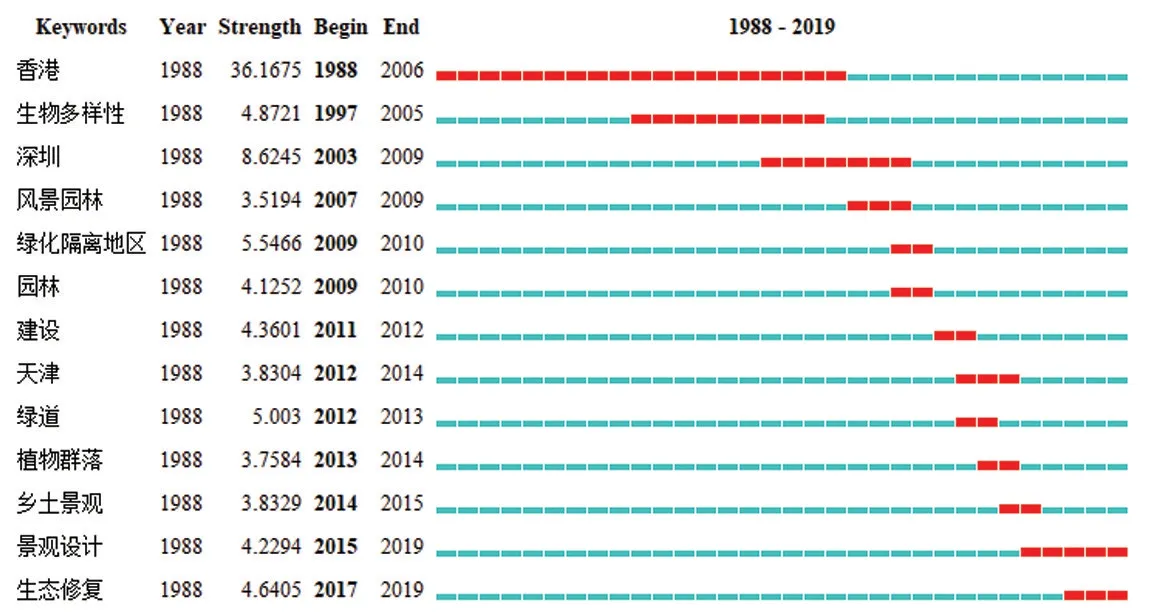

本文运用CiteSpace聚类功能和LLR计算方法,选择“关键词”作为节点,计算得出高频关键词聚类图(图2)和关键词突变信息图(图3);同时结合中心性排名前20的关键词(表1),剔除“风景园林”和“公园绿地”等不能反应研究热点的概括性名词,分析归纳后将郊野公园的研究热点分为5部分内容。

图2 国内郊野公园研究文献关键词聚类图

3.1 郊野公园规划模式

根据城市绿地布局结构模式,将郊野公园规划模式按“郊野公园—城市”的空间类型划分为以下4类[12]。

图3 国内郊野公园研究文献关键词突变信息图

表1 国内郊野公园研究文献关键词中心性排序

1)“集中式”。该模式以郊野公园为城市本底,以绿色空间包围城市建设用地,最大限度地提升城市绿化率。以此为代表的香港在人口密度极大的情况下,依托郊野公园提供全港43%的绿化率,位居世界前列。此类模式需在城市建设初期进行统筹规划布局,不适用于其他大型城市。

2)“外环式”。该模式初始目的之一是控制城市扩张,防止大城市与周边城市的融合或巩固的保护绿化带。此模式因其突出功能成为较多城市借鉴的模式,如北京市在绿化隔离带上建立郊野公园环限制城市的扩张;杭州建设郊野公园环保护城市生态带;天津以绿道整合郊野公园群,串联外环绿带和城市内部公园系统[13];成都则为阻隔和终结城市扩张,在城市外环建设环城十大郊野公园。

3)“嵌合式”。该模式可巩固和优化环城绿带,同时将城市与郊区有机结合,缓解城市热岛效应和改善城市风貌。其代表是上海,其郊野公园诞生于“长藤结瓜”策略,沿环城绿化带和郊区划定区域建设[14],随后以村镇为郊野单元进行非建设用地规划,以此推进郊野地区的平衡和全域统筹[15]。

4)“组团式”。该模式使城市与绿地互相穿插,能量流动迅速,且对城市空间的影响较大。内地最早建设郊野公园的深圳,通过组团式绿地系统规划将郊野公园遍布全市[16],对控制城市结构与形态具有重要作用。南京的组团式郊野公园布局为其永久保留了大片绿地,有效控制和保护城市发展空间[17]。

3.2 郊野公园生态功能

1)郊野公园的生态修复。生态是郊野公园的主要功能之一,将生态更好地与郊野公园的创新和发展相融合是经久不衰的研究热点。1997年和2017年的突现关键词分别为生物多样性和生态修复,表明郊野公园生态功能贯穿研究历程,生态作用不断拓展。郊野公园初创时,生态功能主要为保护自然生态资源与生物多样性,自生态文明建设被提出后,生态修复成为各学科研究重点。将生态脆弱的城郊区域划为郊野公园进行合理分区布局,可在区域内同时进行游憩活动与生态修复。孙译远[18]基于生态修复提出对煤矿废弃地郊野公园规划布局策略。北京南海子[19]和聊城青螺山郊野公园[20]等基于生态设计对垃圾场进行了修复,这表明郊野公园对改善郊区生态脆弱具有重要意义。上海从区域层面,通过土地综合整治,调整郊野单元规划和创新土地规划政策,提出大都市郊野空间生态修复新路径[21]。

2)郊野公园生态网络构建。前期郊野公园主要保护个体范围内的自然生态环境,后期逐渐强化其生态效益和体系构建对城市生态系统的巩固和完善作用。英国和香港的郊野公园建设经验表明,郊野公园最终都形成统一的公园系统,以维护区域生态安全格局。城市公园由于历史建设与让位于建设用地的现状,难以形成完善的生态网络体系,而郊野公园位于城市外围,选址规划具有灵活性,便于从国家或区域层面进行生态网络设计[22]。

3.3 郊野公园营造与功能导入

1)游憩类型多样复合。游憩空间管理与城市协调统一是当前多个学科关注的议题[23]。随着人们对游憩类型和水平要求不断增强,设计时需考虑更符合郊野公园内涵和性质的功能,如漫步、远足、露营、探险、森林氧吧等;同时需要创造主题类郊野公园,如香港的鸟类主题特色园尤德观鸟园、植物主题特色园霍士杰温室和以运动、重大集会为特色的维多利亚公园等[16]。

2)多层面功能复合。郊野公园除需满足游憩和生态功能外,还需提供科普教育、防灾减灾功能、城市规划控制以及完善城市绿地系统和生态网络等区域功能,要在更大的国家和区域层面加强复合功能的建设。高相铎[13]提出生态空间策略、游憩空间策略和避难空间策略“三合一”的游憩空间复合规划策略。金云峰[24]基于7个上海郊野公园提炼出对农用地、建设用地和未利用地等有效的功能叠合手段、过程和策略,解决多地类郊野控规单元规划中游憩功能叠加的困难。

3)乡土景观营造。2014年的突变关键词“乡土景观”表明了郊野公园的阶段规划设计倾向。其营造要点是最小程度地改变自然和原有的历史人文痕迹。城乡一体化和乡村振兴使处于城乡结合敏感带的郊野公园在促进周边区域发展和保障城市生态安全格局方面提出了更高要求。乡土景观的生态、文化、经济等要素对景观健康与安全具有关键意义,其保护与应用对避免郊野公园城市化与推进乡村的可持续发展具有重大意义。娄钢[25]基于榆溪河郊野森林公园,从生态、生活、生产3个角度提出乡土景观资源的保护、延续和再生应用策略。赵诗然[26]基于天津西青郊野公园,通过分析郊野公园的功能意义和乡土景观的设计方法探讨两者对生态基础设施建设的影响。

3.4 郊野公园绿道系统

“绿道”中心性排名第10、且为2012年的突现关键词,此时各地郊野公园已形成一定规模,需要绿道将分散的郊野公园串联形成体系。绿道整合思想源于波士顿公园系统规划,该规划将分散的公园连为一体,拓展了公园功能体系,也提升了公园的综合效益[27]。首先,绿道可以连通与恢复生态斑块,提供动植物生境和野生动物迁徙廊道,为生物多样性提供有利条件,也有利于维持郊野公园与周围自然环境的生物连贯性[28]。其次,绿道还可以贯通城市内外绿地,形成连续的绿色生态网络格局,有助于补充城市的游憩空间和城市绿地系统[13]。天津市以绿道串联外环绿带和城市内部公园系统,形成完整的游憩空间体系。香港的绿道不仅是特色游径,还能串联郊野公园群,形成郊野公园体系和连续的生态空间,有利于提高其可达性与自然资源保护。

3.5 郊野公园评价体系

“游憩”为高频关键词和聚类词,其主要内容为游憩功能和游憩度评价体系,本文由此衍生出郊野公园的评价体系。郊野公园评价体系的构建有利于高效精准评估郊野公园的生态效益和价值,改进已建成郊野公园和指导未来郊野公园的规划。现阶段已有多个学者对郊野公园游憩度和景观质量进行了定性和定量评价。张婷等[29]采用定量结合定性的方法,创造性地建立了植物群落的综合评价体系。随后评价对象逐渐扩展到了郊野公园的水环境质量[30]、绿地结构[31]、生态效益[32]和旅游[33]等,但仅有李婷婷[34]以功能为导向构建了较为全面的郊野公园评价指标体系。现阶段郊野公园评价体系多基于单一角度,还未建立全面的统一的评价指标和体系。评价方式也大多是定性的方法,要加强定量方法的应用。

4 展望

1)完善管理体系。《郊野公园条例》使香港郊野公园规划建设有法可循、有法可依,在短短30年发展成为世界瞩目的公园体系。内地也需加快郊野公园理论研究,完善规划和开放建设体系,推动郊野公园的发展。

2)规范管理运营。郊野公园管理对于其建设、运营以及后期宣传极其重要。香港设立一系列法律文件,设置渔农自然护理署和专门管理局(内设管理科与护理科)管理郊野公园,从而使郊野公园运营管理更清晰。

3)加强学科合作。研究视角应多元化,需结合相关的生态学、环境科学、地理学、林学、社会学和经济学等学科知识,更广泛地研究郊野公园的效益,使其发挥更大的作用。

4)推广数字技术。数字技术可以推动郊野公园的多元发展,也有利于科学化规划设计过程。前期对郊野公园采用科学分析、选址及公众参与等手段有助于其未来发展,建设过程中利用数字技术进行监控易于后期改进。