活动护栏端部一体化设计研究

2020-09-06刘航龚帅亢寒晶杨福宇闫书明

刘航 龚帅 亢寒晶 杨福宇 闫书明

(1. 山东高速股份有限公司 济南250014; 2. 北京华路安交通科技有限公司 100070)

引言

预应力活动护栏由于其特有的安全防撞、 可开启移动和通透美观性得到了较好的推广应用[1], 如图1 所示。 该护栏在实际应用中需要与中央分隔带护栏进行可靠的衔接过渡, 但由于中央分隔带护栏形式多样, 给预应力活动护栏端部过渡处理增加了难度。 通过对目前应用的预应力活动护栏进行调查, 发现这些护栏端部的衔接过渡处理存在诸多问题, 直接影响着护栏的安全性能, 增加了公路运营风险。

相关研究经验表明, 对活动护栏端部和中分带护栏进行合理过渡衔接并形成协同受力的整体结构, 即一体化设计, 能够有效提高活动护栏的安全防护性能, 但国内学者对此研究较少[2,3]。为实现活动护栏端部连接平顺、 结构和刚度稳定过渡的效果, 文中针对预应力活动护栏端部过渡的现状进行分析, 提出活动护栏端部一体化设计的理念, 设计出预应力活动护栏端部与不同中分带护栏端头过渡的一体化结构, 并通过计算机仿真技术对其安全性能进行验证。

图1 预应力活动护栏Fig.1 Prestressed movable barriers

1 活动护栏端部过渡现状分析

中分带护栏主要结构形式为混凝土护栏与波形梁护栏。 中分带混凝土护栏有单片式、 双片式两类; 中分带波形梁护栏有一柱双板式、 双排式两类。 中分带护栏按照其两侧迎撞面的横向距离大小可分为窄式端头(单片式混凝土护栏、 一柱双板式波形梁护栏、 双排式渐变过渡波形梁护栏端头)与宽式端头(双片式混凝土护栏、 双排式未渐变过渡波形梁护栏端头)。

目前, 我国对于护栏端部还缺乏必要的了解, 经验不足。 活动护栏端部过渡设计更是如此, 存在很多不合理过渡, 甚至无过渡的现象。 如图2 所示为钢管预应力活动护栏端部与不同形式中分带护栏过渡衔接现状。 预应力活动护栏端部与中分带护栏衔接过渡的形式多样, 但归结起来主要有以下两类[3]:

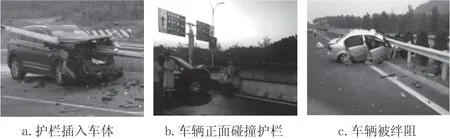

(1)活动护栏端部与中分带护栏间断, 即没有设置过渡结构, 中分带护栏直接暴露出来。 当车辆与中分带护栏碰撞时, 中分带护栏直接插入车体或车辆直接与混凝土护栏正面碰撞, 严重威胁乘员安全, 如图3a、 3b 所示。

(2)活动护栏端部与中分带护栏简单搭接或刚度过渡、 结构设计不合理,衔接处护栏过渡角较大, 且刚度不匹配。 当车辆碰撞衔接处时车辆不易顺利导出, 如图3c 所示。

图2 活动护栏端部与不同型式中分带护栏过渡衔接现状Fig.2 The terminal of movable barriers transitioned to median barriers

图3 活动护栏端部事故Fig.3 Accidents at the terminal of movable barriers

2 活动护栏端部一体化设计理念

活动护栏往往和中分带护栏形式上存在较多差异, 其断面结构、 高度、 刚度、 强度以及碰撞受力机理等存在不同, 而一体化设计理念体现在活动护栏端部与中分带护栏连接平顺, 结构和刚度平稳过渡, 从而保证衔接过渡部位防护能力的正常发挥[4-7]。

2.1 活动护栏端部一体化设计作用

活动护栏端部一体化设计是为提高护栏整体的防护能力, 其优势具体体现在以下方面:

(1)导向作用: 防止或减少碰撞车辆因护栏结构、 刚度和强度的不同在端部发生绊阻、 翻车等现象, 能帮助车辆导向驶出。

(2)缓冲保护作用: 避免护栏插入车体, 或防止车辆与中分带护栏正面碰撞造成更大的乘员伤害。

(3)提供锚固作用: 可为活动护栏中间标准段和中分带护栏提供有效锚固, 保证两者正常的防护能力。

2.2 活动护栏端部一体化设计要求

活动护栏端部一体化设计中, 需要综合考虑各方面因素, 包括护栏端部防护等级、 结构、 刚度、 护栏端部高度、 施工方便性及护栏景观效果。首先, 要确定活动护栏端部一体化设计的防护等级。 活动护栏的防护等级宜与相邻路段保持一致,线形良好路段经论证可低于相邻路段1 ~2 个等级, 但高速公路活动护栏不得低于三(Am)级[8,9]。其次, 护栏端部一体化设计的目的就是使活动护栏和中分带护栏科学合理地衔接起来, 成为一个整体。 所以, 既要在结构上保证端部和中分带护栏高度的平滑连接, 也需要考虑连接材料刚度和强度的平稳过渡。 最后, 在活动护栏端部一体化设计中要考虑到其安装施工的简易性, 同时也要兼顾护栏端部外形的美观。

3 活动护栏端部一体化设计

针对不同类型的中分带护栏端头进行与活动护栏端部一体化设计。

3.1 窄式中分带护栏端头

窄式中分带护栏端头两侧迎撞面较近, 与所设计活动护栏基本结构的宽度较为匹配, 因此直接采用过渡板连接即可实现平顺过渡。 图4 所示为单片式混凝土护栏的过渡, 采用螺栓将过渡的三波梁板(506mm ×85mm ×4mm 标准件)直接锚固于混凝土护栏; 图5 所示为一柱双板波形梁护栏的过渡, 采用三波到双波的过渡板(变截面标准件)进行搭接; 图6 为与双排渐变波形梁护栏端头过渡, 同样采用三波到双波的过渡板(变截面标准件)进行搭接。 以上过渡波形板均采用标准件结构, 材质为碳素结构钢(如Q235 钢)。 通过上述设计方案可形成预应力活动护栏与中分带护栏的一体化结构。

图4 与单片式混凝土护栏过渡Fig.4 Transition to the monolithic concrete barrier

图5 与一柱双板中分带波形梁护栏过渡Fig.5 Transition to the median w-beam barrier with double beams nip one column

图6 与双排渐变波形梁护栏过渡Fig.6 Transition to the median w-beam barrier with double row gradient beams

3.2 宽式中分带护栏端头

宽式中分带护栏端头两侧迎撞面距离较远, 活动护栏到中分带护栏的过渡困难, 如图7 所示为宽度2m 的中分带护栏与钢管索桁架的宽度对比。 若要实现过渡位置的安全平顺, 需要对活动护栏架构进行较大的调整来实现整个防护的一体化。

图7 双排中分带护栏与预应力活动护栏Fig.7 The double row median barrier and the prestressed movable barrier

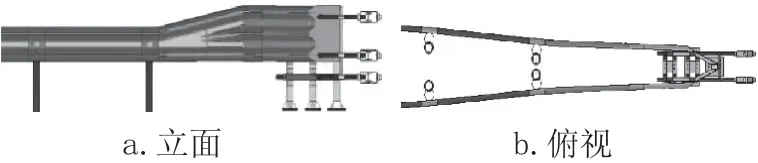

宽度较大的变化必然需要通过角度渐变来过渡, 若过渡长度过短, 则角度过大存在较大的安全问题, 因此通过设置异形端部框架和异形钢管索桁架完成过渡, 如图8 所示。 通过增加端部框架横梁长度来增大端部框架宽度, 以适应中分带护栏宽度, 通过渐变宽度的异形钢管索桁架最终实现宽度的过渡。

图8 宽式中分带护栏与预应力活动护栏过渡Fig.8 Transition between the wide median barrier and the prestressed movable barrier

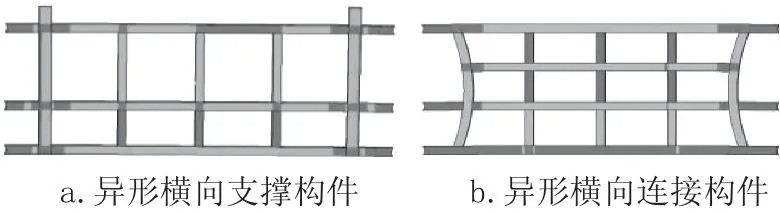

加宽的端部框架如图9a 所示。 异形桁架两侧的钢管索横梁由宽到窄布置, 横向连接构件如图9b 所示, 由碳素结构钢(如Q235 钢)材质的40mm×40mm×3mm 标准方管焊接而成。

图9 异形横梁构件Fig.9 Profiled beam component

宽式中分带护栏端部结构如图10 所示, 活动护栏端部到中分带护栏端头宽度相适应, 过渡方式与窄式中分带护栏相同: 双片式混凝土护栏端头采用三波梁板(506mm ×85mm ×4mm 标准件)直接锚固在混凝土护栏上, 双柱双排波形梁护栏端头采用过渡板(变截面标准件)平顺搭接即可, 过渡波形板材质为碳素结构钢(如Q235钢)。 两种结构形式如图11 所示。

图10 宽式中分带护栏过渡Fig.10 The axonometric drawing of the wide median barrier transition

图11 与宽式中分带护栏端头的活动护栏一体化结构Fig.11 The integrative structure of the wide median barrier transition

4 活动护栏端部一体化设计安全评估

以防护等级为Am 级的预应力活动护栏为例, 碰撞条件如表1 所示。

表1 碰撞条件Tab.1 Impact conditions

采用经实车足尺碰撞试验校核的计算机仿真模型[1], 对一体化设计的预应力活动护栏进行安全性能评估。 考虑宽式中分带护栏端头与活动护栏端部宽度相差大, 过渡结构变化较大, 本部分仅对该设计进行安全性能评估。 安全性能评价标准如表2 所示。

表2 安全性能评价标准[10]Tab.2 Safety performance evaluation indexes[10]

4.1 活动护栏端部阻挡功能

图12 ~图14 为车辆碰撞活动护栏端部过程,由图可以看出车辆在碰撞过程中没有穿越、 翻越或骑跨护栏, 行驶姿态良好, 预应力活动护栏端部阻挡功能均符合标准要求。

图12 小客车碰撞活动护栏过程Fig.12 The process of the car impacting barriers

图13 中型客车碰撞活动护栏过程Fig.13 The process of the bus impacting barriers

图14 中型货车碰撞活动护栏过程Fig.14 The process of the truck impacting barriers

4.2 活动护栏端部缓冲功能

小客车碰撞活动护栏端部时, 乘员在碰撞时刻速度的纵向和横向分量、 乘员碰撞后加速度的纵向和横向分量如表3 所示, 可见活动护栏端部的缓冲功能满足标准要求。

表3 小客车碰撞活动护栏端部速度和加速度Tab.3 The velocity and acceleration ofthe car collision movable barrier

4.3 活动护栏端部导向功能

图15 ~图17 为车辆碰撞护栏端部后行驶轨迹。 由图可见小客车、 中型客车和中型货车行驶轨迹均满足评价标准对导向驶出框的指标要求。

图15 小客车碰撞活动护栏后行驶轨迹Fig.15 The track of the car impacting barriers

图16 中型客车碰撞活动护栏后行驶轨迹Fig.16 The track of the bus impacting barriers

图17 中型货车碰撞活动护栏后行驶轨迹Fig.17 The track of the truck impacting barriers

5 结语

通过对活动护栏端部过渡现状的研究分析,提出活动护栏端部一体化设计的理念, 并对预应力活动护栏端部与窄式中分带护栏端头和宽式中分带护栏端头过渡衔接进行了一体化设计。

以防护等级为Am 级预应力活动护栏为例,对预应力活动护栏端部与宽式中分带护栏端头的一体化设计进行计算机仿真计算, 结果表明一体化设计后的活动护栏端部安全性能指标包括阻挡功能、 导向功能和缓冲功能完全满足评价标准的要求, 具备Am 级(160kJ)的防撞安全性能, 同时活动护栏端部一体化设计还能有效提高护栏的安全性能, 对保证高速公路的安全运营具有重要意义。