肠道菌群是调节神经系统功能紊乱的潜在靶点

2020-09-05武万强孔庆敏田培郡翟齐啸王刚刘小鸣赵建新张灏YuanKunLee

武万强, 孔庆敏, 田培郡, 翟齐啸,d, 王刚,d, 刘小鸣,d, 赵建新,d, 张灏,c,Yuan Kun Lee*, 陈 卫,c,f,*

1. 引言

据估算,一个体重为70 kg的人体内的细菌总量大约有3.8×1013个,比人体内细胞数(大约3.0×1013个)还要略多一些[1]。人体胃肠道系统寄居着上万亿的微生物,这些微生物统称为肠道菌群[2]。其中位于胃肠道系统末端的结肠和直肠具有人体内最高的菌群密度[2]。肠道菌群这个复杂的生态系统主要由细菌组成,其余则包括病毒、古细菌、原生生物和酵母[2]。因此,共生的肠道菌群一直被认为是宿主的基因和环境相互作用的重要界面[3],并且宿主和肠道菌群之间存在着相互联系的共生生理机制[4]。近来,越来越多的研究揭示肠道菌群在调节宿主生理功能方面发挥着重要作用,如维持宿主的免疫和代谢平衡[5]。

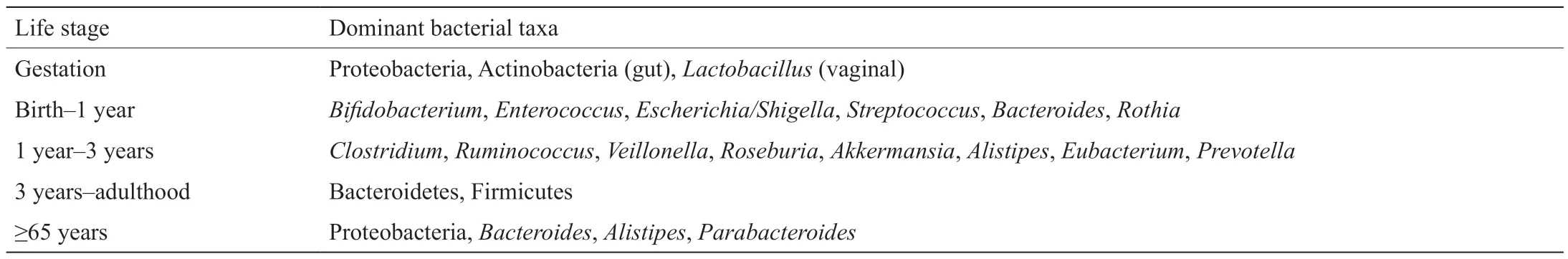

人从一出生便获得了肠道菌群,并且在整个生命周期中,肠道菌群会经历各种各样的变化(表1)。婴儿出生时,从母亲那里获得肠道菌群。3岁以前,肠道菌群密度较低且易变,菌群组成变化剧烈。3岁以后,肠道菌群组成趋于稳定,并在健康成年人体内保持相对稳定,主要由拟杆菌门(Bacteroidetes)和厚壁菌门(Firmicutes)组成。在老年人(≥65岁)中,肠道菌群再次发生剧烈改变[6]。另外,肠道菌群还会被各种条件影响,其中既包括外部条件如分娩方式、饮食习惯、生活习惯、药物使用等,也包括内部因素如基因、健康状态等[7]。本文并没有逐一讨论这些肠道菌群的影响因素。

众多证据表明,肠道菌群失调会导致各种慢性疾病的发生,如肥胖、2型糖尿病等[8]。这些发现提示,共生肠道菌群可能会产生有益的健康作用,而肠道菌群失调可能与各种疾病有关[9]。

近年来,大量研究证明了肠道菌群与脑功能的相关性[10],肠道菌群失调可能与各种神经系统疾病密切相关[11]。关于肠-脑轴的深入研究不仅揭示了各种神经系统疾病的潜在新病因,而且还为神经系统疾病提供了潜在诊断标志物和治疗策略。

本文介绍了肠道菌群与神经系统功能之间的相互作用机制(即肠-脑轴),以及肠道菌群失调与神经系统疾病之间的关联,并且基于目前对肠-脑轴的认识,分析和评估了以肠道菌群失调为靶点的神经系统疾病干预策略,如使用益生菌、益生元、合生元以及饮食和营养等。

2. 肠-脑轴

越来越多的证据表明,一些精神疾病和神经疾病,如自闭症、焦虑症、抑郁症和神经退行性疾病等,往往与胃肠道功能障碍共病[10−13]。此外,大量的研究表明,肠道菌群与宿主的神经系统功能及相应的情绪和行为密切相关[10]。肠道微生物影响神经系统功能的确切机制是复杂的,目前尚不完全清楚。近些年提出的“肠道菌群-肠-脑轴”概念可用于探索肠道菌群、肠道和脑之间的相互作用机制[14]。肠道菌群-肠-脑轴是一种双向的通信网络,包括神经系统(如中枢神经系统、自主神经系统、肠神经系统)、免疫系统、内分泌系统和肠道菌群[14]。以下是肠-脑轴的一些重要调节途径。

2.1. 迷走神经

迷走神经将肠神经系统与中枢神经系统直接连接,为肠道菌群提供直接调节中枢神经系统功能的神经通路[15]。例如,向小鼠补充益生菌鼠李糖乳杆菌JB1可减轻小鼠的焦虑和抑郁状况。然而当小鼠切断迷走神经后,该益生菌的有益作用不复存在[16]。因此,据推测,肠道菌群产生的神经递质或其他代谢产物可通过刺激迷走神经的传入感觉神经元直接调节迷走神经的活动 [16,17]。

2.2. 循环系统

循环系统途径是指通过肠道菌群诱导或产生的各种代谢物对中枢神经系统功能产生影响的一种调节途径。这些神经调节剂包括神经递质、激素、神经递质和激素的前体物质、短链脂肪酸(short chain fatty acid, SCFA)等[10]。一些代谢物可以透过肠道屏障进入循环系统,随后穿过血脑屏障,最终调控神经系统功能[18−20]。

2.2.1. 肠道菌群介导的神经递质

神经递质是一类化学信使,它通过化学突触将信号从一个神经元传递到另一个神经元、肌细胞或腺细胞 [8]。常见的神经递质包括血清素(5-HT)、去甲肾上腺素、多巴胺、γ-氨基丁酸(gamma-aminobutyric acid,GABA)等,它们对大脑和行为具有重要作用[8]。

(1)肠道菌群调节神经递质信号。目前已经证明肠道菌群和特定细菌可以通过控制神经递质及其受体进而调节中枢系统和外周系统中的神经递质信号。①肠道菌群可以调节中枢神经递质及其受体的表达。例如,与正常小鼠相比,无菌(germ-free, GF)小鼠在不同脑区显示出不同水平的5-HT、去甲肾上腺素、多巴胺和相关受体[21]。此外,用鼠李糖乳杆菌JB-1灌胃正常小鼠可引起小鼠特定脑区GABA受体水平发生变化[16]。②肠道菌群也可以调节外周神经递质水平。例如,与正常小鼠相比,GF小鼠的外周神经系统和肠道中的血清素水平降低,可以通过对GF小鼠定植产孢子菌来恢复血清素水平[22]。此外,与正常小鼠相比,GF小鼠血清中的多巴胺和GABA水平较低[23,24]。

表1 生命不同阶段的主要肠道菌群种类

(2)肠道菌群调节神经递质的合成。中枢和外周系统中神经递质的合成可以通过以下几种途径由肠道菌群直接产生或间接诱导产生。①肠道菌群直接产生神经递质,已有研究表明,肠道细菌可以产生大量的神经递质。例如,在体外研究中,念珠菌属、链球菌属、埃希氏菌属和肠球菌属能产生5-HT,芽孢杆菌属和沙雷菌属能产生多巴胺,埃希氏菌属、芽孢杆菌属、酵母属可以产生去甲肾上腺素,乳杆菌属可以产生乙酰胆碱,乳杆菌和双歧杆菌可以分泌GABA [25,26]。此外,据推测一些肠道细菌产生的色胺可以抑制大脑中的5-HT功能,但仍有待进一步验证[27]。②肠道菌群间接诱导产生神经递质。据估算,肠道中神经递质的总水平可能高于大脑。据报道,人体内大多数5-HT是由肠道的肠嗜铬细胞产生的[28]。最近的研究表明,肠道菌群产生的SCFA是诱导肠嗜铬细胞产生结肠5-HT所必需的条件[22,29]。众所周知,肠道的5-HT在调节结肠运动中起重要作用 [28]。

然而,肠道菌群或肠道产生的神经递质是否影响以及如何影响中枢神经系统功能尚不清楚。虽然一些肠道中的神经递质,如5-HT、GABA和多巴胺不能穿过血脑屏障,但这些肠道神经递质可能作用于迷走神经或影响外周信号,最终影响脑功能[26]。

另外,肠道菌群产生的代谢物可以作为合成中枢神经系统神经递质的前体物质[18,19]。例如,由肠道菌群产生的色氨酸可以穿过肠道屏障和血脑屏障,随后抵达中枢神经系统用于合成神经递质[19]。正常的肠道菌群组成对于正常的HPA应激反应发展是必需的[30]。

此外,益生元和益生菌干预也使HPA轴功能正常化,并有益于健康志愿者的精神状态[31,32]。未来有必要研究肠道菌群干预是否可以使精神病患者的HPA轴功能正常化。

2.2.2. 肠道菌群介导的HPA 轴

下丘脑-垂体-肾上腺轴(hypothalamic-pituitaryadrenal axis, HPA)是下丘脑、垂体和肾上腺之间复杂的双向通信网络。HPA轴作为主要的神经内分泌系统,控制对压力的生理反应并调节各种身体功能,如消化、情绪等。

有趣的是,一些研究表明,HPA轴对压力的应答也受到肠道菌群的调控[30]。与无特定病原体(specificpathogen-free, SPF)小鼠相比,无菌(GF)小鼠在束缚应激下展现出更高的HPA轴活性[30]。然而对GF小鼠补充婴儿双歧杆菌可以降低HPA轴活性[30]。此外,在早期阶段,将SPF小鼠的粪便菌群移植到GF小鼠可以减轻GF小鼠增强的HPA轴反应,这表明在早期发育阶段,

2.2.3. 肠道菌群产生的SCFA

SCFA主要含有乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐,是在肠道菌群发酵复杂碳水化合物的过程中产生的。SCFA对宿主大脑的生理功能具有多种影响。

最近的一项研究表明,小胶质细胞成熟与脑内SCFA之间存在着紧密的联系。小胶质细胞是中枢神经系统中常驻的巨噬细胞和主要的免疫防御细胞[33]。与SPF小鼠相比,GF小鼠脑中小胶质细胞的数量、形态和功能表现为异常且有缺陷[33]。然而对GF小鼠补充SCFA可以使GF小鼠脑中小胶质细胞的数量、形态和功能正常化[33]。并且这些作用依赖于SCFA激活G蛋白偶联受体43(G-protein coupled receptor 43, GPR43)[33]。因此以上研究揭示了肠道细菌通过SCFA调节小胶质细胞成熟。

此外有研究报道了SCFA调节血脑屏障的通透性[34]。与SPF小鼠相比,GF小鼠的血脑屏障渗透性更强,这是由于血脑屏障中内皮紧密连接蛋白的表达减少所致[34]。有趣的是,定植酪丁酸梭菌(Clostridium tyrobutyricum)或多形拟杆菌(Bacteroides thetaiotaomicron)可以通过促进紧密连接蛋白的表达来恢复血脑屏障的完整性[34]。进一步研究表明,这些肠道细菌产生的丁酸盐有助于恢复血脑屏障的完整性[34]。

2.3. 肠道菌群介导的神经-免疫信号

众所周知,免疫系统是肠道菌群-肠-脑轴的重要调节因素。肠道菌群不仅调节中枢神经系统中常驻免疫细胞的成熟和功能(如小胶质细胞)[33],还影响外周免疫细胞的活化,从而调节中枢神经系统的免疫反应[21,35]。由于神经炎症是精神疾病和神经疾病的主要病理机制之一,因此推测肠道菌群可能通过调节免疫系统作用而参与神经疾病的进程[35]。

通常,肠道菌群的代谢物或组分介导免疫系统活动。例如,肠道菌群产生的SCFA调节小胶质细胞的成熟和功能,这对于中枢神经系统免疫功能的发育很重要[33]。此外,有研究表明,肠道菌群衍生的微生物相关分子模式(microbial-associated molecular pattern,MAMP),如脂多糖(lipopolysaccharide, LPS)、细菌脂蛋白(bacterial lipoprotein, BLP)、鞭毛蛋白和胞嘧啶-磷酸-鸟苷(cytosine-phosphate-guanosine, CpG)DNA,可激活外周免疫系统的免疫细胞,随后释放大量促炎细胞因子,如IL-1α、TNF-α [10]。一方面,这些促炎细胞因子可以作用于迷走神经,将信号传递到中枢神经系统[35−37]。另一方面,这些系统性释放的促炎细胞因子可以穿过血脑屏障进入大脑,作用于神经元和神经胶质细胞,最终影响中枢神经系统功能[35−37]。

3. 肠道菌群调节不同生命阶段的神经功能紊乱

3.1. 肠道菌群调节神经发育障碍

最近研究报道,肠道微生物调节了一些基本的神经发育过程,包括血脑屏障形成和完整性[34]、神经形成[38]、小胶质细胞成熟[33]、髓鞘形成[39]、神经营养蛋白[40]和神经递质及其受体[11]的表达,这表明肠道微生物在调节人体正常神经发育中具有重要意义。

在3岁前的早期生命阶段,如在围产期和出生后期,肠道菌群失调可能导致一些神经发育疾病,如自闭症谱系障碍(autism spectrum disorder, ASD)[41]。因此,研究肠道微生物对神经发育的影响以及针对肠道菌群失调的干预方法具有重要意义。

ASD是一种神经发育疾病,在3岁之前出现,涉及一系列复杂的神经发育障碍,包括社交互动和交流障碍、重复行为和兴趣[41]。自闭症最典型的特征是社交沟通障碍,这是自闭症儿童最大的问题[41]。然而,自闭症的病理生理学尚不完全清楚,大多数研究涉及遗传、孕产妇和围产期不良因素、免疫缺陷、脑成像、神经生物化学等[41]。近年来,许多研究发现患有ASD疾病的儿童经常出现胃肠道问题,如消化不良、吸收不良、肠道致病菌(真菌、细菌和病毒)过度生长以及胃肠瘘异常[42]。

Finegold等[43]报道在严重自闭症患者中,拟杆菌门和放线菌门处于较高水平,而健康人的厚壁菌门和变形杆菌门更为丰富。自闭症儿童粪便中脱硫弧菌属(Desulfovibrio)和普通拟杆菌(Bacteroides vulgatus)显著高于健康对照组。而且Wang等[44]证实与健康对照组相比,自闭症患者的双歧杆菌属和Akkermansia muciniphila的相对丰度较低。其中,黏液溶解细菌Akker-mansia muciniphila的减少表明自闭症患者的肠道黏液屏障发生了变化。Kang等[45,46]证明自闭症患者的粪便菌群的多样性较少,其中普氏菌属(Prevotella)、粪球菌属(Coprococcus)和未分类的韦荣球菌科(Veillonellaceae)丰度较低,这些变化与自闭症密切相关,而不是与胃肠道症状相关。Kang等[47]也证实了ASD儿童肠道微生物多样性较低,并且ASD儿童的疾病表型与普氏菌属(Prevotella copri)密切相关,普氏粪杆菌(Feacalibacterium prausnitzii)和副流感嗜血杆菌(Haemophilus parainfluenzae)的丰度较低。另一项研究观察到,自闭症儿童的胃肠道紊乱是由高水平的梭菌属(Clostridium)和萨特氏菌属(Sutterella)引起[48]。还有更多最新综述总结了自闭症儿童相较于健康儿童的肠道菌群研究 [49−51]。

肠道菌群失衡不仅发生在以革兰氏阴性菌为主的结肠和回肠中,而且也发生在以口咽来源的革兰氏阳性菌为主的十二指肠[52,53]。

最近Yim等[54]和Kim等[55]证实怀孕期间受感染母亲生下自闭症儿童的罪魁祸首是肠道菌群,并证实分节丝状菌(segmented filamentous bacteria, SFB)与后代的自闭症有关。因此本研究提示通过直接操纵母亲的肠道菌群来降低后代患自闭症风险是一种非常有潜力的干预ASD策略。

此外,一些临床前研究表明,补充益生菌可以缓解ASD症状。Tabouy等[56]揭示罗伊氏乳杆菌治疗可以缓解Shank3基因敲除(knock-out, KO)小鼠模型中的肠道菌群失调和ASD行为。此外,据报道,脆弱拟杆菌有助于改善小鼠的ASD样行为表现,如较少的焦虑、与其他小鼠的更多互动以及显著减少的重复性行为。这些研究为开发益生菌干预治疗人类神经发育障碍的策略奠定了基础。

3.2. 肠道菌群调节精神疾病

焦虑是一种以忧虑或恐惧为特征的心理状态,是最常见的精神疾病之一[57]。抑郁症是一种以悲伤或易怒为特征的心理状态,伴有多种心理、生理变化,如影响睡眠、食欲、性欲,便秘,丧失体验工作愉悦的能力等[58]。在全球范围内,越来越多的人患有焦虑和抑郁症[59]。这些精神健康障碍导致严重损害,如生产力下降,每年医疗保健费用增加,公共卫生保健系统的经济负担增加等[8]。

据报道,焦虑和抑郁与功能性肠道疾病高度共患,这表明肠-脑轴可能涉及这些心理功能障碍的病理机制[16,60]。焦虑和抑郁患者总是表现出HPA轴功能障碍、炎症水平升高、神经递质信号功能障碍等。鉴于肠道菌群可以调节以上功能失调[30,37],肠道菌群可能在调节抑郁和焦虑症方面具有巨大潜力[61]。

3.2.1. 肠道菌群调节焦虑

目前已有证据显示肠道菌群可以调节小鼠的焦虑。例如,与SPF小鼠对照相比,GF Swiss Webster、NIH Swiss和美国海军医学研究所(Naval Medical Research Institute, NMRI)小鼠表现出焦虑样行为减少[10]。相反,与SPF小鼠对照相比,GF BALB/c和C57Bl6小鼠表现出焦虑样行为增加[10]。尽管不同的GF小鼠品系具有不同的焦虑样行为,但所有这些结果表明,焦虑样行为与小鼠的肠道微生物高度相关。此外,研究表明在关键的神经发育时间窗口期之前,通过重新定植SPF小鼠的粪便菌群可以使GF小鼠的焦虑样行为恢复正常化,但在成年阶段进行粪菌移植却不起作用,这证实了肠道菌群可以调节小鼠的焦虑[62]。

最近,大量证据表明益生菌具有潜在的抗焦虑活性。Sudo等[30]报道补充婴儿双歧杆菌可以缓解GF小鼠增强的HPA轴应激反应,包括逆转血浆促肾上腺皮质激素和皮质酮的升高。此外,用鼠李糖乳杆菌JB-1处理小鼠诱导特定脑区GABA受体水平的不同变化,可以减少应激诱导的HPA轴反应和焦虑样行为[16]。最近观察到用瑞士乳杆菌改善了成年SPF大鼠由束缚应激引起的焦虑和抑郁。同时,瑞士乳杆菌治疗降低了应激大鼠的HPA轴和炎症应激反应,并恢复了5-羟色胺和去甲肾上腺素水平[63]。此外,Messaoudi等[32]证明瑞士乳杆菌R0052和长双歧杆菌R0175的组合在大鼠中表现出潜在的抗焦虑样活性,并且有益于促进健康人的心理特性。Savignac等[64]证明每天补充长双歧杆菌1714或短双歧杆菌1205可以减少天生焦虑的BALB/c小鼠的压力相关行为(焦虑或抑郁)。

另一方面益生元也对改善焦虑和抑郁症有益。最近的一项研究表明,补充低聚半乳糖(galacto-oligosaccharide, GOS)以及GOS和低聚果糖(fructo-oligosaccharide,FOS)的组合可以改善啮齿动物的焦虑和抑郁行为[65]。同时,补充益生元会引起应激动物的双歧杆菌和乳酸杆菌浓度以及SCFA水平的升高(乙酸盐和丙酸盐),并降低HPA活性和促炎细胞因子水平[65]。

3.2.2. 肠道菌群调节抑郁症

最近越来越多的研究表明,与健康对照相比,重度抑郁症(major depressive disorder, MDD)患者的肠道菌群的构成发生了改变。Zheng等[66]报道与健康对照组相比,MDD患者的肠道菌群中放线菌门水平增加,拟杆菌门水平减少。但是Jiang等[67]报道,与健康对照相比,MDD患者显著增加了拟杆菌门、变形杆菌门和放线菌门水平,而显著降低了厚壁菌门水平。此外,Lin等[68]研究显示,在门水平,MDD患者比健康对照组有更多的厚壁菌门和更少的拟杆菌。尽管这些结果并不完全相同,但均证实MDD患者肠道菌群的构成发生了变化。

有趣的是,一些研究表明,肠道微生物生态失调导致GF小鼠的抑郁样行为。例如,Zheng等[66]报道与来自健康对照组的粪便菌群定植相比,来自MDD患者的粪便菌群移植使GF小鼠表现出抑郁样行为和代谢紊乱。与Zheng的发现一致,Kelly等[69]也证实用抑郁症患者的粪便菌群移植给GF小鼠可诱导抑郁症相关行为。上述研究表明,肠道菌群生态失调是引起MDD的重要因素。

此外,一些研究报道了特定肠道菌群与MDD相关。Jiang等[67]报道MDD患者肠杆菌科(Enterobacteriaceae)和Alistipes增加,但与抑郁症严重程度呈负相关的粪杆菌属(Faecalibacterium)减少。Aizawa等[70]报道MDD患者的双歧杆菌和乳酸杆菌比健康对照组低,这可能与MDD的发展有关。Lin等[68]揭示,在属水平,MDD患者具有更多的普氏菌(Prevotella)、克雷伯氏菌(Klebsiella)、链球菌(Streptococcus)和梭菌XI(ClostridiumXI)。此外,普氏菌和克雷伯氏菌水平与MDD患者诊断期间的汉密尔顿抑郁评定量表结果相关。此外,Kelly等[69]指出与健康对照组相比,抑郁症患者的普雷沃氏菌科(Prevotellaceae)减少,而热厌氧杆菌科(Thermoanaerobacteriaceae)增加。Yu等[71]揭示肠道菌群失调与抑郁大鼠色氨酸和胆汁酸的代谢改变显著相关。

已有报道益生菌,如鼠李糖乳杆菌[16]、瑞士乳杆菌[32]、长双歧杆菌[64]、婴儿双歧杆菌[72],以及包括FOS + GOS组合在内的益生元可以减轻抑郁相关行为[65]。此外,益生菌治疗还可以减少自我报告的抑郁,增加自我报告的快乐,减少沉思等[21]。

3.3. 肠道菌群调节神经退行性疾病

在整个衰老期间,哺乳动物发生着巨大的生理变化,增加了患神经退行性疾病的概率,如阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease, AD)和帕金森病(Parkinson’s disease, PD)[11]。有趣的是,一些胃肠道疾病的发病率随着年龄的增长而增加[73],65岁以上人群中诊断出胃肠道疾病的患病率约为24%[74]。有证据表明胃肠道紊乱与神经退行性疾病有较高的共患率,这提示肠道菌群生态失调可能影响神经系统疾病的发生和发展[75,76]。

3.3.1. 肠道菌群调节AD

AD是一种慢性进行性的神经退行性疾病,其特征是记忆丧失、无法进行正常的日常生活活动和行为改变[77]。目前AD被认为是老年人中最常见的痴呆形式[77]。AD发病率随着年龄的增长而增加,据估计,有550万美国人受到AD的影响,其中包括530万65岁或以上的人[77]。AD具有两个主要病理标志,即由不溶性β-淀粉样蛋白(amyloid-beta, Aβ)组成的神经炎斑块沉积物,以及由过度磷酸化的微管相关tau蛋白组成的神经原纤维缠结[77]。

一些临床前和流行病学研究表明,肠道菌群失调与AD的发生和发展有关[78]。例如,一项流行病学研究表明,肠易激综合征患者伴有较高的AD发病风险[79]。

已经有研究显示肠道微生物群失调与AD中的淀粉样蛋白形成和神经炎症病理学相关。令人惊奇的是,一些肠道细菌(如大肠杆菌)可以在肠道中产生淀粉样蛋白。然后淀粉样蛋白很容易进入系统循环并在脑中积聚,这可能引发促炎反应的激活,从而促进AD中的Aβ病理[78,80]。在另一项研究中,与健康对照组相比,淀粉样蛋白阳性患者粪便中的直肠真杆菌(Eubacterium rectale)和脆弱拟杆菌(Bacteroides fragilis)减少,埃希氏菌/志贺氏菌(Escherichia/Shigella)增加[81]。此外,发现埃希氏菌/志贺氏菌与促炎细胞因子呈正相关,而直肠真杆菌与促炎细胞因子呈负相关[81]。此外,在门水平,淀粉样蛋白阳性患者的变形菌门的促炎细菌增加,而厚壁菌门和拟杆菌门的抗炎细菌减少[81]。以上结果证实,肠道微生物群失调与AD中的淀粉样蛋白形成和神经炎症病理学相关。

此外,一些研究还表明,肠道微生物群失调通过影响神经毒素(如β-N-甲胺基-L-丙氨酸、解毒素-α和蛤蚌毒素)和神经递质(如GABA)的产生而促成AD [78]。

Akbari等[82]证明益生菌可以改善AD,Akbari用富含嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、两歧双歧杆菌和发酵乳杆菌的牛奶干预12周可以显著提高AD患者在简明精神状态检查量表(mini-mental-state examination, MMSE)试验中的学习和记忆能力[82]。此外,一些研究报道,补充多酚可降低肠道中厚壁菌门与拟杆菌门的比例,这与炎症减少有关,可能有利于降低AD的风险[78]。

3.3.2. 肠道菌群调节PD

PD是世界上第二常见的神经退行性疾病,65岁以上人群的患病率为1%~2%[83]。PD的主要特征是运动功能症状,包括静止性震颤、僵硬、运动迟缓和姿势不稳[84]。此外,PD还伴有大量非运动症状,特别是胃肠道(gastrointestinal, GI)功能障碍[85]。

有趣的是,便秘是PD中最常见的前运动症状,便秘早于运动症状10年或更早时间发生[85]。此外,PD的病理组织学标志——异常聚集的α-突触核蛋白(路易体)也提前在胃肠道的肠道神经系统中出现,要早于在中枢神经系统中出现[86]。动物实验表明,α-突触核蛋白可以从肠壁扩散到迷走神经和中枢神经系统[87]。此外,丹麦和瑞典的队列研究报告显示,迷走神经干切断术后与PD的发生率降低相关,这表明迷走神经对PD的发病机制至关重要[88,89]。所有这些研究都提供了支持Braak假设的证据,即PD的路易体病理机制可能从肠道神经系统开始,然后通过迷走神经以朊蛋白的方式扩散到中枢神经系统[89]。因此,PD病理可能从肠道开始,而且肠道可以充当PD的潜在早期干预位点。

据报道,在动物实验中肠道菌群失调与PD病理学密切相关。在过表达α-突触核蛋白的PD模型小鼠中,GF小鼠比SPF小鼠产生更少的运动缺陷、小胶质细胞激活和α-突触核蛋白病理[90]。此外,与来自健康人的肠道菌群相比,来自PD患者的粪便肠道菌群移植给GF小鼠诱导了PD病理学变化[90]。这些发现表明,肠道菌群调节了PD的病理过程,人体内肠道菌群改变可能是PD的一种危险因素[90]。另一项研究还证实,PD小鼠粪便菌群移植给正常小鼠可诱导肠道菌群失调和PD病理改变,这与之前的报道一致[91]。此外,在MPTP(1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶)诱导的PD小鼠模型中,移植正常对照组小鼠的粪便菌群可以减少PD小鼠肠道微生物生态失调,减轻身体损伤,抑制神经炎症,并增加PD小鼠的纹状体神经递质多巴胺和5-羟色胺含量[91]。这些结果表明,调节肠道菌群的生态失调是干预PD的潜在策略[91]。

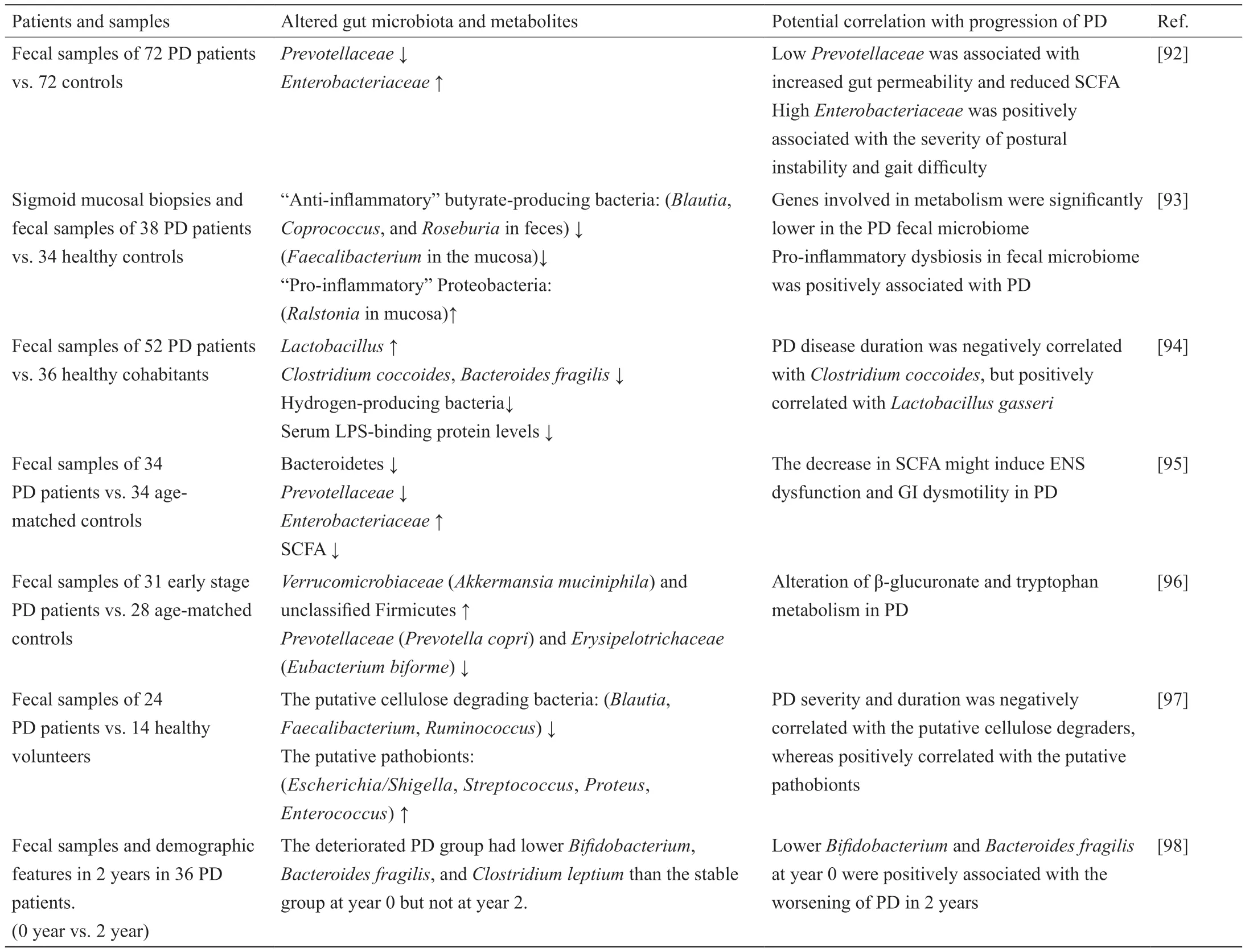

因此,研究肠道菌群失调与PD病理生理过程的关系具有重要意义。目前许多研究已经报道了PD患者肠道菌群的生态失调以及与PD进展的潜在相关性[92−98],详见表2。

总之,对肠道菌群-肠-脑轴相互作用的进一步深入研究可以发掘PD新的病理机制,并为PD提供肠道早期诊断生物标志物。此外,已有研究还显示通过调节肠道菌群失调,包括补充益生菌、益生元、合生元或调节饮食习惯,对于干预PD具有巨大潜力。

4. 饮食和营养在塑造肠道菌群中的作用

最近,分子病理流行病学(molecular pathological epidemiology, MPE)通过分子病理学分析已被广泛用于研究外部和内部因素对疾病结果(如癌症和神经障碍)表型的影响[99,100]。对于肠道微生物和神经系统疾病的研究,通过MPE分析与肠道微生物和神经系统疾病相关的外部和内部因素,不仅可以提供肠道微生物与神经系统疾病相互作用的新机制,而且还可能发掘针对肠道菌群失调的神经系统疾病的新发病机制和干预策略。因此,通过MPE分析研究肠道微生物与神经系统疾病之间的相互作用具有重要意义。

肠道微生物受各种外部条件的影响很大,包括分娩方式、饮食习惯、生活方式、药物使用,以及遗传和健康状况等内部因素[7]。并非所有关于肠道微生物的决定因素都在本文中一一陈述。

研究证明,饮食是影响整个生命周期中肠道菌群建立和组成的最重要因素之一[101,102],成年期饮食的主要变化可以在几天内改变肠道菌群[103]。因此,本文选择饮食作为决定肠道菌群的一个代表性因素,并讨论饮食和营养如何影响肠道菌群和疾病结果的表型。

4.1. 膳食模式影响肠道菌群

人体肠道菌群含有数千种微生物[104],因此需要多种营养和能量来支持正常肠道微生物群的生长、功能和多样性[105]。饮食多样性的减少和必需营养素的不足可能会影响特定微生物的生长,甚至导致肠道菌群的生态失调[105]。以下将讨论几种不同的饮食模式如何影响肠道菌群。

表2 肠道菌群改变与PD病理过程的相关性

4.1.1. 西方饮食

西方饮食的特点是红肉、高脂肪食物和精制糖的摄入量较大,因此通常会导致肥胖、心血管疾病、糖尿病、抑郁症等[105]。西方饮食会引起拟杆菌门水平降低,厚壁菌门水平升高,这些变化可能与肠道通透性增加、能量获得和储存能力以及炎症相关[106]。

4.1.2. 地中海饮食

地中海饮食主要包括谷物(全谷物)、豆类、坚果、蔬菜和水果,鱼和家禽消费量适中,肉类消费量低,长期以来一直被视为一种健康的饮食习惯[107]。地中海饮食已显示出对抗癌症、神经退行性疾病、神经精神疾病和自身免疫性疾病的有效保护作用[108]。令人惊奇的是,地中海饮食可以降低克罗恩病的炎症反应[109],减少C-反应蛋白水平,增加拟杆菌门和梭菌水平,减少变形菌门和芽孢杆菌水平[109]。

4.1.3. 素食/纯素饮食

纯素饮食可能对代谢和炎症疾病有保护作用[105]。纯素饮食诱导了一种独特的肠道菌群特征,表现为病理菌种减少和有益菌种增多[110]。纯素饮食下肠道菌群可能通过降低炎症水平表现出保护性健康效应[110]。与杂食性饮食相比,素食和纯素饮食诱导了普氏菌(Bacteroidese Prevotella)、多形拟杆菌(Bacteroides thetaiotaomicron)、梭状梭菌(Clostridium clostridioforme)和柔嫩梭菌(Faecalibacterium prausnitzii)的增加,但Clostridiumcluster XIVa减少[111]。

4.1.4. 高纤维饮食

高纤维饮食促进了水解细菌增殖,并促进了SCFA的产生[112]。高纤维饮食与放线菌门和拟杆菌门的丰度正相关[113]。

4.1.5. 高蛋白饮食

高蛋白饮食下肠道中胆汁耐受微生物的比例较高,包括Alistipes、嗜胆菌属(Bilophila)和拟杆菌属(Bac-teroides),但厚壁菌门比例较低,如罗斯氏菌(Roseburia)、直肠真杆菌(Eubacterium rectale)和布氏瘤胃球菌(Ruminococcus bromii),它们主要代谢膳食植物多糖[103]。

4.2. 营养成分影响肠道菌群

饮食中营养成分的生物活性是决定饮食影响肠道菌群和调节神经或精神功能的关键因素[107]。大量研究表明,饮食中的营养成分与宿主肠道菌群相互作用,并通过肠-脑轴途径调节宿主神经或精神功能[107]。请参阅Sandhu综述[107]中有关影响肠道菌群和调节神经或精神功能的各种营养成分的详细信息,其中包括碳水化合物(如抗性碳水化合物、纤维、低聚果糖、低聚半乳糖、菊粉、β-葡聚糖)、蛋白质、胆汁酸、ω-3和ω-6多不饱和脂肪酸、维生素及多酚。

总之,上述研究表明,针对肠道菌群失调和肠-脑轴功能障碍的饮食干预可能成为干预神经和精神疾病的潜在策略。

5. 结论与展望

累积的证据表明,肠道菌群在调节人类整个生命期间的神经功能方面发挥着极其重要的作用。肠道菌群通过调控肠-脑轴中的直接或间接途径(主要包括免疫、神经和内分泌系统)调节中枢神经系统功能。

肠道菌群调节中枢神经功能的研究在全世界的微生物学、免疫学、神经科学和生物信息学等不同学科中引起了巨大关注。肠道菌群失调与神经系统功能障碍之间的高度相关性,使肠道菌群领域研究有望为不同生命阶段的神经系统功能障碍发掘新的病理机制和潜在干预策略。特别是在神经发育、精神疾病和神经退行性疾病方面,这些疾病的病因尚不完全清楚,迄今为止治疗方法尚不成熟。目前,一些基于肠道菌群紊乱的神经系统疾病的干预策略已经取得了令人鼓舞的效果。

尽管关于肠道菌群与神经系统疾病相关性方面的研究近年来发展迅速,但仍处于起步阶段。目前大部分研究主要关注肠道菌群改变与神经系统疾病临床病症之间的关联,而尚未证实肠道菌群改变是否为神经系统疾病的原因或后果。因此,未来的研究应该着眼于解决这些具有挑战性的问题,以揭示宿主与其相关肠道菌群之间错综复杂的相互作用,并阐明不同肠道菌群对宿主健康和疾病的有益或致病作用的分子机制。因此,未来需要采用多组学的组合分析方法,包括基因组学、蛋白质组学和代谢组学分析,鉴定具有调节宿主神经生理学功能的肠道菌群和相关信号通路中的关键产物或化合物。此外,迄今为止,大多数研究数据都是临床前的,这些研究很少转化到人体临床试验,因此未来迫切需要开展更多临床试验。

未来通过解决这些具有挑战性的问题不仅能够从肠道菌群和肠-脑轴的角度揭示神经系统疾病的新病因,还有助于探索神经系统疾病潜在的诊断生物标志物,以及针对肠道菌群失调的神经系统疾病的新治疗方法。

致谢

本研究获得国家自然科学基金重点项目(31530056)、国家食品科学与工程一流学科建设项目(JUFSTR20180102)、江苏省食品安全与质量控制协同创新中心资助。

Compliance with ethics guidelines

Wanqiang Wu, Qingmin Kong, Peijun Tian, Qixiao Zhai, Gang Wang, Xiaoming Liu, Jianxin Zhao, Hao Zhang,Yuan Kun Lee, and Wei Chen declare that they have no conflict of interest or financial conflicts to disclose.