航线运输驾驶员转场训练网络优化设计

2020-09-04朱金福

汪 瑜,车 通,孙 宏,朱金福

(1.中国民航飞行学院 机场工程与运输管理学院,四川 广汉 618307;2.南京航空航天大学 民航学院,江苏 南京 210016)

航线运输驾驶员转场训练网络设计是指在模拟飞行航校未来转场训练环境(如预期航线运输驾驶员培训数量、转场机场位址及其分布等)基础上,在满足CCAR-141部法规规定的关于各类转场训练科目最低实施要求[1]限制下,就训练基地机场的位址及其数量,各可用机场(包括训练基地机场)之间的连接方式,以及流经各条转场航线上的航线运输驾驶员培训数量进行系统安排,以实现转场训练网络设计总成本的最小化。据不完全统计,转场训练时间约占整个飞行训练时间的1/3,因此,转场训练网络设计优劣很大程度上决定了飞行航校的训练容量及其经济效益,对于飞行航校开展航线运输驾驶员培训具有重大现实意义。

在航空业界,学者们围绕航线网络优化设计问题的研究取得了丰富的成果,尤其是在枢纽航线网络方面。Campbell[2]和Ernst[3]等建立枢纽航线网络问题的四下标和三下标数学模型,并大大降低求解的难度。随后学者们又系统研究了枢纽机场建设成本和枢纽间运输规模经济性所引起的单位成本变化对枢纽航线网络设计的影响,并在建模过程中引入运输成本折扣系数施加这种影响[4-6]。针对航线网络规划环境的不确定性和规划者认知能力的局限性,部分研究成果进一步探讨了枢纽航线网络的区间鲁棒优化[7]、相对鲁棒优化[8]、随机优化[9]以及风险控制[10-12]等问题。此外,还有部分学者尝试将固定成本按照运输时间(或距离)分摊到枢纽航线网络中,并结合枢纽航线网络规模经济性开展相关研究[13-14]。

然而,航线运输驾驶员转场训练网络设计是有别于枢纽航线网络的一类特殊枢纽中位[2]问题。首先,航线运输驾驶员的转场训练始于训练基地并终止于训练基地(目前国内普遍采用的训练模式,便于不同航线运输驾驶员在训练基地上开展交替训练),但枢纽机场在枢纽航线网络设计问题中是客货流的转运中心[15]。然后,在转场训练网络中搭建的转场航线需要满足CCAR-141部[1]中关于转场训练科目的最低实施要求,即着陆点数量、飞行/直线距离、导航设施设备等的特殊规定,但枢纽航线网络设计问题更多关注于轮辐机场和枢纽机场、轮辐机场之间的连接关系,且几乎没有法规规定的特殊要求。最后,转场航线上流动的是航线运输驾驶员,且需要依次完成CCAR-141部规定的所有转场训练科目,即同一航线运输驾驶员,必须在满足CCAR-141部要求的各类转场航线上,依次完成相应的转场科目训练,而枢纽航线网络中流动的是旅客/货物,且任一客货流开始于始发地而消失于目的地,不存在同一旅客或货物在不同路线上的多次运输问题。因此,上述研究成果并不能直接用于解决转场训练网络设计问题。

鉴于此,本文首先分析了CCAR-141部中关于各类转场训练科目的最低实施要求,并指出传统转场训练网络搭建方法的不足之处;其次,提出转场训练路径衔接网络的构造方法,并基于深度搜索算法构造各类转场训练路径的可行集;然后,以训练基地选址成本和转场训练运营成本最小化为目标函数,结合训练基地设置数量限制、航线运输驾驶员人数限制和各训练基地转场训练容量限制等因素,构造转场训练网络优化设计模型;最后,通过算例验证方法的有效性。

1 问题提出

航线运输驾驶员培养需要依次经历私用驾驶员执照课程(简称“私照”)、仪表等级课程(简称“仪表”)、商用驾驶员执照课程(简称“商照”)和航线运输驾驶员执照课程(简称“航运执照”)4个阶段,如图1所示。

图 1 航线运输驾驶员培训历程Figure 1 The training experience of aviation transportation pilot license training

按照CCAR-141部法规规定,在每一个训练阶段,都有关于各个转场训练科目的最低实施要求限制[1]。

科目1:转场飞行时间不低于3 h;

科目2:一次总飞行距离超过100海里的转场飞行;

科目3:转场单飞时间不低于5 h;

科目4:一次总飞行距离不低于150海里的转场单飞,其中,至少2着陆点全停,且有一航段的直线距离不低于50海里,或一次总飞行距离不低于100海里的转场单飞,3着陆点全停,且有一航段的直线距离不低于50海里;

科目5:沿航路或空中交通管制指引的航线飞行距离不低于250海里,且有一个航段的直线距离不低于80海里;

科目6:分别不低于2 h的昼间和夜间转场单飞,总直线距离不低于100海里;

科目7:3着陆点转场飞行,至少一个着陆点和初始起飞点的直线距离不低于250海里,或不低于20 h的转场飞行,包括1次总飞行距离不低于300海里,且有2个着陆点的转场飞行,其中一个着陆点距初始起飞点的直线距离至少为80海里;

科目8:不低于5 h的转场飞行,且作为PF(操作驾驶员)至少3次全停着陆。

其中,转场飞行是指距起飞机场直线距离40 km以外的机场进行着陆的飞行[1];转场航段是由飞机飞行过程中一次正常的转场飞行起落活动组成,是转场航线的最小组成单位;转场训练路径是指一个航线运输驾驶学员在教练机上,为完成特定的转场训练科目而在若干有序的转场航段上实施训练的飞行线路。

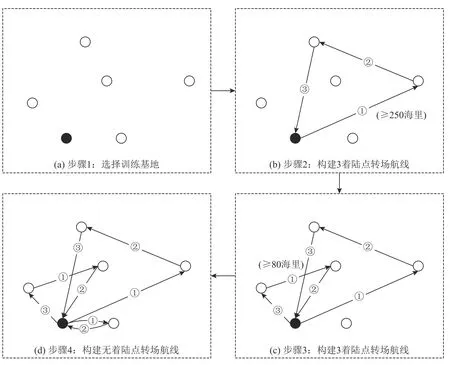

目前,飞行航校普遍遵循“先搭建3着陆点限制、再确定无着陆点限制”基本原则,并结合转场航线飞行距离最短构建转场航线网络,如图2所示,图中①②③为依次连接顺序。具体构建步骤如下。

图 2 飞行航校构建转场训练网络示意图Figure 2 Diagram of constructing a cross-country training network for the flying training school

第1步:通过对规划期内可用机场的空域条件、气象环境、保障能力等因素进行综合评估,确定转场网络中训练基地的位址。

第2步:连接CCAR-141部法规规定的关于3着陆点限制转场训练科目最低实施要求中,满足2点间最短直线距离要求的机场,并以总飞行距离最少为原则,在训练基地和这2个机场之间分别依次选择若干个流经机场,在满足总飞行距离最低实施要求基础上形成3着陆点限制转场航线。

第3步:以训练基地为起止点,以总飞行距离/直线距离最短为原则,依次选择若干个流经机场,在满足总飞行距离/直线距离最低实施要求基础上,形成无着陆点限制转场航线。

第4步:根据预期培训市场的需求量和各转场航线上空域及机场容量限制,逐条开辟各类转场航线并形成整个转场训练网络。

显然,上述方法缺乏系统性,因此难以保证转场训练网络方案的质量。

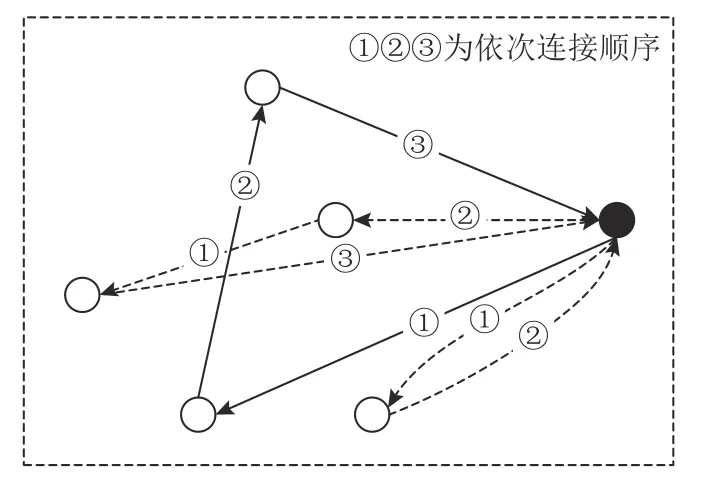

一方面,该方法无法准确反映“训练基地选址”和“转场航线选择”两个决策之间的相互关系。“先训练基地选址,后搭建各类转场航线”的思路,可能会因为满足最短飞行距离要求的航段,距离训练基地过远,导致3着陆点限制转场航线的总飞行距离过长(对比图2(c)中的第2条3着陆点转场航线和图3中虚线表示的3着陆点转场航线),又或者是训练基地与其他机场相距较远,导致搭建的无着陆点限制转场航线总飞行距离过长(对比图2(d)中的无着陆点转场航线和图3中虚线表示的无着陆点转场航线),而产生不必要的飞行训练成本,从而影响整个网络运营的经济性。

图 3 重构后的转场训练网络示意图Figure 3 Diagram of reconstructing cross-country training network

另一方面,该方法无法准确反映各类转场航线选择之间的相互影响。以“先搭建3着陆点限制,再确定无着陆点限制”转场航线的思路,可能因为3着陆点限制转场航线中的某一航段,由于空域及机场容量过于饱和,导致在构造无着陆点限制转场航线时,无法选择该航段作为转场航线,而被迫选择飞行距离较远的机场(如图3中虚线表示的3着陆点转场航线中的第②段,由于其空域容量限制导致不能用于构造无着陆点限制转场航线),并产生额外的飞行训练成本,从而影响整个网络运营的经济性。

可以说,训练基地选址和各类转场航线选择之间相互影响,因此目前飞行航校的转场训练网络难以保证网络设计的最优化。

图 4 转场航线衔接网络示意图Figure 4 Diagram of the connecting network for cross-country route

2 模型建立

受到各个转场训练科目最低实施要求限制,本文首先构造描述转场航线衔接网络,并用深度搜索算法获取满足各类转场航线最低实施要求限制的转场航线集合;然后,再综合考虑训练基地设置数量、航线运输驾驶员人数和转场训练能力等限制条件,建立转场训练网络数学模型。

2.1 转场训练路径可行集的构造方法

在转场训练路径衔接网络G=(V,A,W)中,将可用训练基地机场定义为节点,记为V(v∈V)。其中,备选训练基地机场节点集合记为Vc,且有Vc⊆V成立;将节点vi和vj之间具备实施转场飞行的可行转场航段定义为有向弧,记为其中a(i,j)可表示为一个二元组[vi,vj];对于任一有向弧a(i,j),将两点之间的直线距离wd(i,j)、飞行距离wf(i,j)、飞行时间wt(i,j)和距离初始起飞点的直线距离wod(i,j)定义有向弧的弧权重,记为w(i,j)=[wd(i,j),wf(i,j),wt(i,j),wod(i,j)]一个四元组形式。那么构造的转场训练路径的衔接网络G如图4所示,具体构造步骤如下。

第1步定义源节点vs,并用有向弧a(s,j)指向节点vj,其中,vj∈Vc,并定义该类弧为(虚拟)始发弧,弧权重为w(s,j)=[0,0,0,0];

第2步对于任一节点vi(vi∈Vc),用有向弧指向节点vj,其中并定义该类弧为始发弧,弧权重为

第3步初始化训练路径流经机场层数量l;

第4步l=l+1,对任一节点vi(vi∈V),用有向弧指向节点vj,其中并定义该类弧为衔接弧,弧权重为w(i,j)=[wd(i,j),wf(i,j),wt(i,j),wod(i,j)],重复步骤4,直至l=lmax为止,其中,lmax为预期的训练路径中流经机场的最大数量;

第5步对于任一节点vi(vi∈V),用有向弧指向节点vj,其中并定义该类弧为到达弧,弧权重为

基于计算机深度搜索的转场训练路径可行集,获取算法程序如图5所示。

图 5 转场训练路径的计算机深度搜索算法程序Figure 5 In-depth algorithm procedure of obtaining the set of cross-country training paths

2.2 数学模型

根据上述转场训练路径可行集的构造方法,可获得任一训练科目n(∀n∈N)的转场训练路径集合R(n)。为了便于说明,进一步定义示性算子amn,其中,以此判断任一转场路径m(∀m∈M)是否属于转场训练科目n(∀n∈N)。

为了实现转场训练基地选址成本和转场训练运营成本最小化,转场网络优化设计问题的目标函数可以表示为

其中,cmn表示转场训练科目n阶段,在转场训练路径m上流经一名航线运输驾驶学员所需的单位运营成本;Fk表示备选转场训练基地k(∀k∈K)的选址成本;yk表示是否在备选转场训练基地设置训练基地,若是则为1,否则为0。

考虑到未来规划区域内,飞行航校的资金投入能力的限制,可用转场训练基地的数量是一定的,如式(2)所示。

其中,H表示未来规划期区域内,预期可设置的最大训练基地数量。

对于任一备选训练基地k(∀k∈K),若未被选择作为训练基地,那么任一转场训练路径上必然无任何航线运输驾驶学员流过,如式(3)所示。

其中, δmk为示性算子,表示转场训练路径m内是否包含备选训练基地k(∀k∈K),若是,则为1,否则为0;Q为一个充分大的正数。

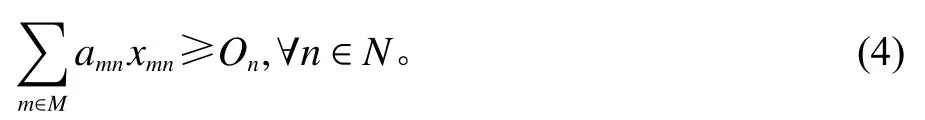

为了满足未来预期转场训练能力(培养航线运输驾驶学员人数),因此在转场训练网络内的任一转场训练科目n(∀n∈N)阶段,都应该保证完成的转场训练人数不低于预期数量On, 如式(4)所示。

由于受到本场训练科目、军民航活动、训练机场地面保障能力等因素的制约,在一段时期内任一训练基地的空域及训练机场的容量总是有限的,如式(5)所示。

其中, ηmk为转场训练路径m上流经备选训练基地k(∀k∈K)的单位次数; τk表示一定时期内备选训练基地可用的最大起降架次限制。

式(6)为决策变量类型和取值范围。

3 算例

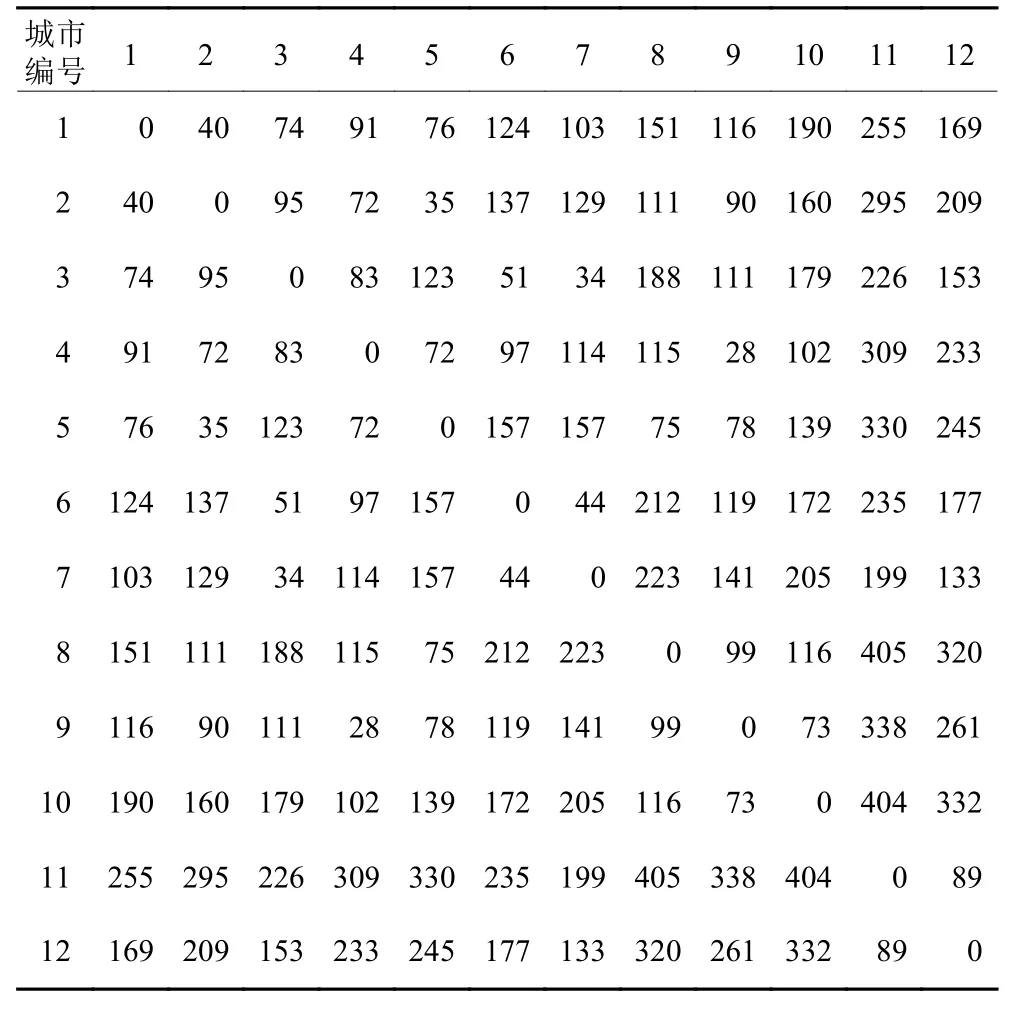

选取某区域内12个可用训练机场(依次编号为1~12),在“Windows 8、内存8 GB、CPU主频2.50 GHz、Matlab R2013a”系统环境下验证方法的可行性。表1为该区域内两两机场节点间的直线距离,数据来源于“Great Circle Mapper”。在此基础上,根据人工经验修正70海里获取飞行距离,且机场之间都存在可行的转场航路。根据国内某飞行航校使用通用教练机的实际生产数据,提取的生产年份内科目1~8(科目6中的昼夜飞行按2个科目计算)的航线运输驾驶员培训需求量均为1 500人,统计获取的科目1~7的平均单位流速度(即一个学员驾驶教练机开展转场训练的平均飞行速度)为100海里/h,相应的平均小时成本为2 500元,科目8的平均单位流速度为300海里/h,相应的平均小时飞行成本为5 000元,备选训练基地为2、3、4和5,相应的设置成本均为2 000万元。根据该飞行航校2010~2016年在各个备选训练基地的年平均起降架次统计,结合各个训练基地本场训练科目、民航运输飞行等因素的影响,假设各备选训练基地的可用空域及机场容量均为10 000架次。另外,考虑到教练机性能、航线运输驾驶学员训练安全等因素,假定任一转场训练路径中的节点数量(即转场训练路径中的节点总数)不超过6个。

3.1 计算结果对比

根据转场训练路径可行集的构造方法,训练路径搜索算法总共获得82 944条训练路径,且任一可行训练路径中流经不同机场的最大数量为3个。这说明上述假定的训练路径中的最大数量限制已经满足训练路径的搜索要求。满足各个训练科目最低实施要求的可行转场训练路径数量如表2所示。

表 1 机场节点之间的直线距离Table 1 Direct distance between airport nodes海里

表 2 各个训练科目的可行飞行训练路径数量Table 2 The number of flight training paths for each training item

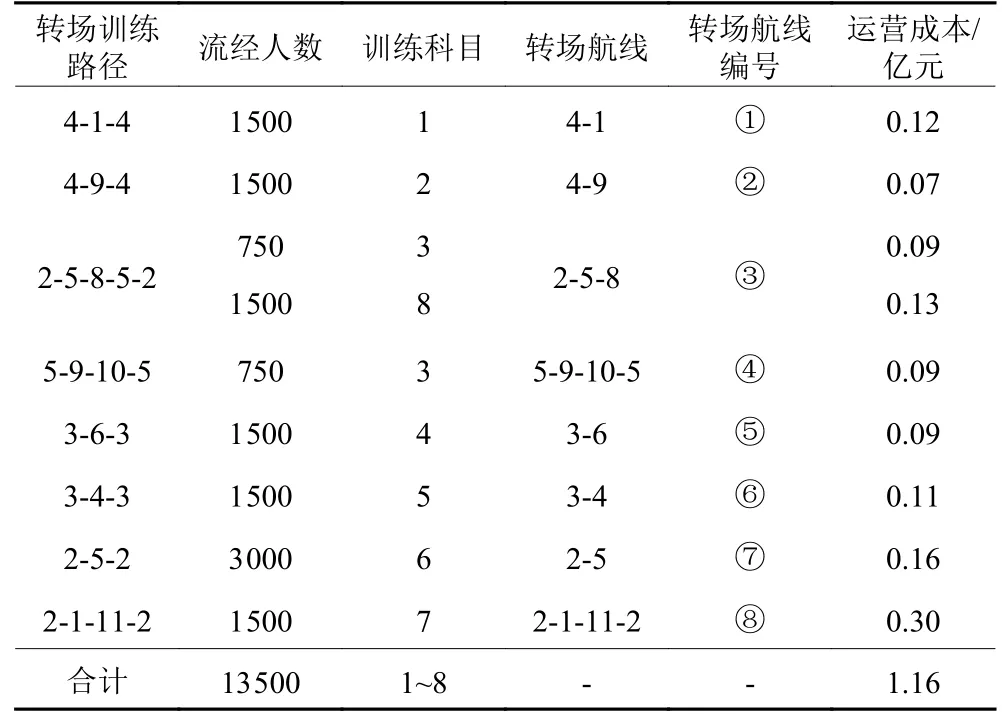

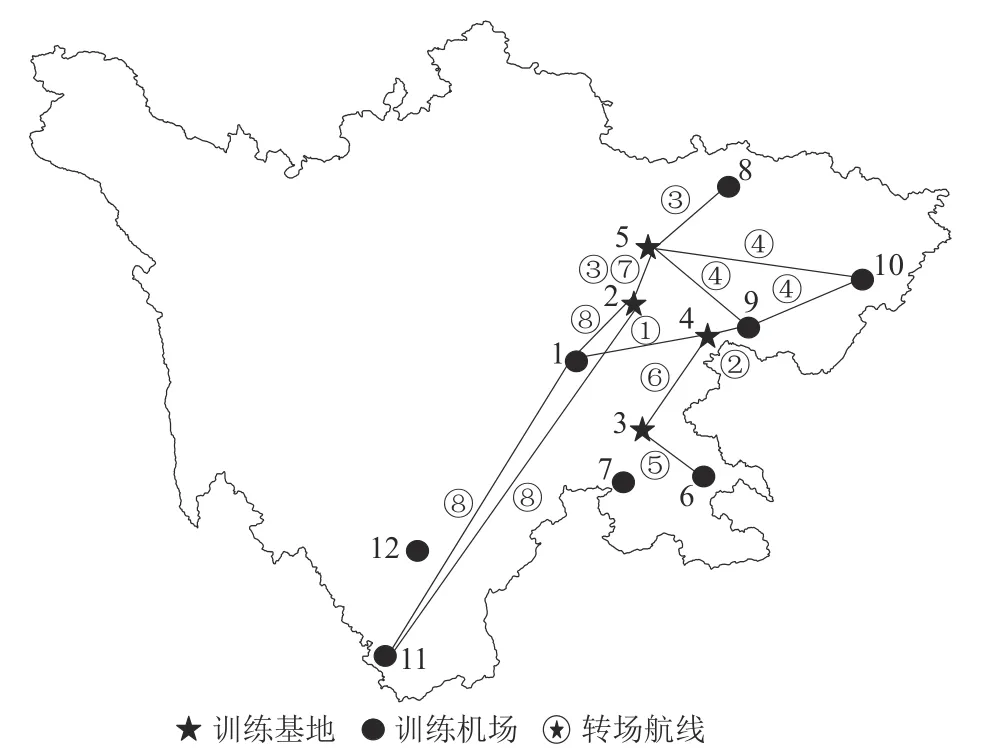

在YALMIP+GUROBI SOLVER平台上,利用转场训练网络优化方法对案例数据进行求解,发现训练基地设置在2、3和4,并在所有训练科目上完成预期航线运输驾驶学员培训需求量,相应的转场训练网络总成本为1.78亿元,具体结果如表3所示,相应的转场训练网络方案如图6所示。

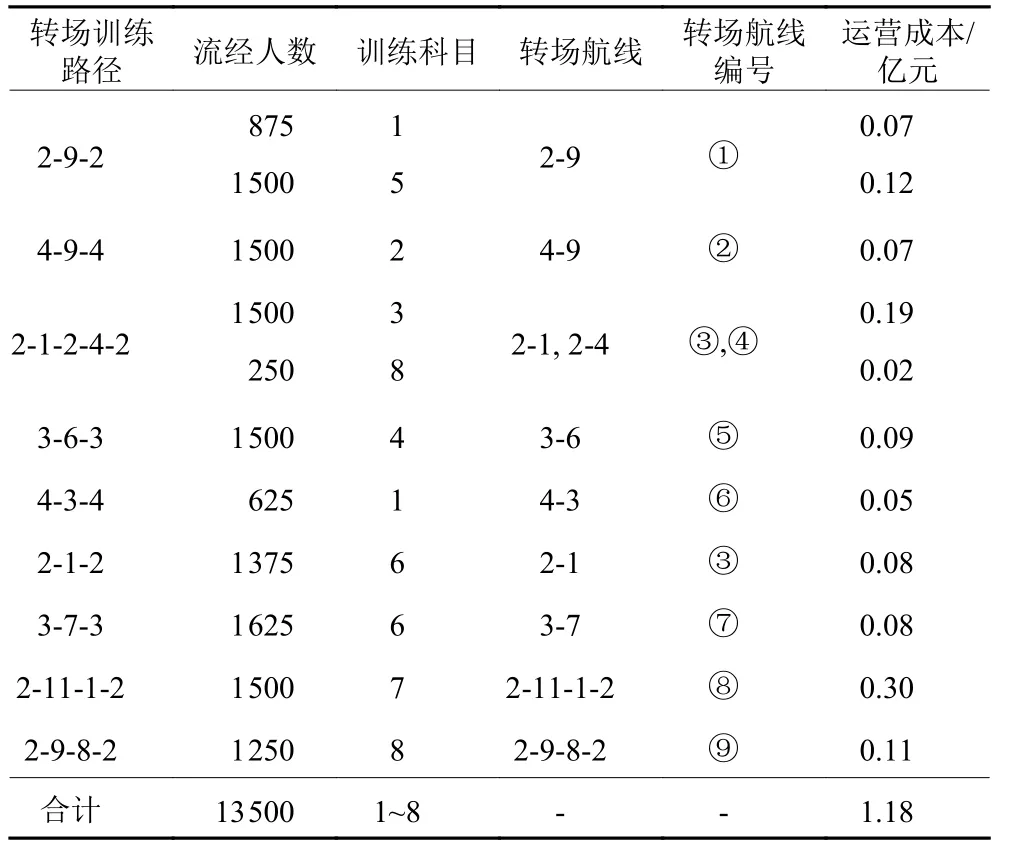

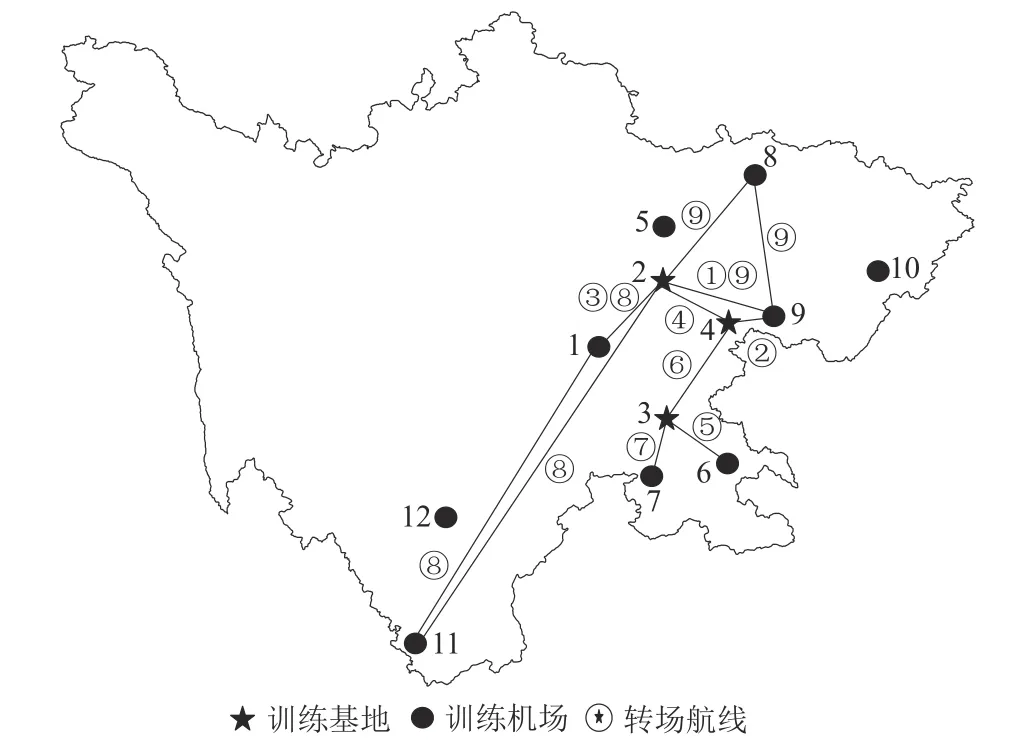

按照传统分阶段转场训练网络构建方法,依次为转场训练科目7-4-5-6-8-3-1-2构造转场航线,发现训练基地设置在2、3、4和5,并在所有训练科目上完成预期航线运输驾驶学员培训需求量,相应的转场训练网络总成本为1.96亿元,具体结果如表4所示,转场训练网络方案如图7所示。

对比可以发现,优化方法在满足所有预期航线运输驾驶学员培训需求量的基础上,减少训练基地的设置数量,并将转场训练基地设置成本降低了0.2亿元。但是由于训练基地数量的减少,改变转场训练路径方案,并导致转场训练运营成本增加0.02亿元 (如表3和表4第6列所示)。最终,优化方法使得整个转场训练网络的总成本降低了9.18% (0.18亿元)。因此,该优化方法能够降低转场训练网络设计成本,相比于图7给出的转场网络方案,优化后的转场网络方案 (图6) 的训练基地布局也更为合理。

表 3 优化后的方案结果Table 3 Results of the optimized scheme

图 6 优化后的转场训练网络方案Figure 6 Optimized scheme of cross-country training network

3.2 空域及机场容量对转场网络方案的影响

转场训练时间约占总飞行时间的1/3,其余飞行时间主要集中于本场训练(如起落航线训练、本场机动飞行训练等)。因此,实际用于转场训练的空域及机场容量,受到这些本场训练飞行时间的深刻影响,若再加上训练机场用于公共航空运输,那么可用转场训练空域及机场容量波动就较为明显,并深刻影响转场网络方案。在其他因素保持不变的前提下,根据实际经验分别将备选训练基地的空域及机场容量按照−30%、−15%、15%、30%上下浮动计算,结果如表5所示。

表 4 分阶段实施后的方案结果Table 4 Resulting scheme of the multistage implementation

图 7 传统方法构建的转场训练网络方案Figure 7 Constructed scheme of cross-country training network with traditional approach

表 5 空域及机场容量对于转场训练网络方案的影响Table 5 Impact of air-space and airport capacity on cross-country training network scheme

可以发现,可用空域及机场容量的降低,将增加训练基地的数量,并使得转场网络成本增加。这是由于备选训练基地流量通行能力的下降,导致部分流量转移至其他训练基地所致;反之,则有利于减少训练基地数量和转场网络训练成本。因此,合理安排转场训练、本场训练等占用空域及机场容量,对于提高转场训练网络质量具有重要意义。

4 结论

本文针对航线运输驾驶员转场训练网络设计问题,构建转场训练路径衔接网络,并基于深度搜索算法获取各转场训练科目的训练路径可行集,在此基础上,构建转场训练网络优化设计数学模型。案例分析表明,与传统方法相比,本文构建方法将转场网络设计成本降低了9.18%,并指出空域及机场容量对于转场训练网络质量具有重要影响,因此该方法是有效的。需要说明的是,考虑到航线运输驾驶学员学习接受能力各异、空域及机场容量波动性等特点,未来可进一步考虑小时训练成本、空域及机场容量等因素的不确定性,进而从风险控制的角度研究航线运输驾驶员转场网络优化问题。