基于SWC模拟的高寒地区铁路站房广场绿色雨水基础设施设计研究

2020-09-04赵艳李伟佳严建伟张兴艳

赵艳,李伟佳,严建伟,张兴艳,3

(1.天津大学 仁爱学院,天津 301636;2.天津大学 建筑学院,天津 300072;3.中铁二院工程集团有限公司,成都 610031)

一、研究背景

随着世界范围内城镇化建设的不断发展,如何保护所在区域的流域生态品质不受破坏,城市雨水对人类和生态环境带来了前所未有的挑战。总体来说,在过去几十年水循环已发生了重大变化,传统的雨洪管理体系已不能满足日益严峻的水污染、城市内涝以及生态品质下降的复合型雨水问题。绿色雨水基础设施(Green Storm water Infrastructure,简称GSI)是指充分利用场地自然条件,通过人工模拟自然的系列技术措施,控制径流污染,改善场地水文循环特征,绿色雨水基础设施已被证明是一种创新的水资源管理方法,可以解决城市环境面临的多重挑战。西藏,是世界海拔最高的地区,生态环境敏感、脆弱,随着气候变化与城镇进程的开发,西藏地区水资源短缺、污染等问题日益凸显。在高寒地区的铁路站房绿色雨水基础设施研究鲜有,随着川藏铁路的修建,依据高寒地区特有的自然条件,采用绿色生态的节水途径并遵循绿色雨水基础设施理念具有重要的理论价值与现实意义。本文以此为研究对象,结合高寒地区的节水要求、城市水环境专项规划、绿色建筑标准以及项目可利用水资源状况,提出适宜高寒地区铁路站房广场的绿色雨水基础设施的设计举措。

二、区域概况与模拟依据

(一)研究区域特征

林芝站位于林芝市东南13公里的延雷村,属于八一区布九乡,车站范围内地形较平缓,车站设在冲洪积成因的阶地上,地形起伏,地表高程2940~2950米,表面的相对高度差约为10米,表面为荒地,植被零星分布。林芝站建筑面积15000平方米,最高聚集人数2500人,总占地面积24公顷,为中型站房(图1)。高寒地区具有高海拔、低气温、昼夜温差大、降雨量低而蒸发量高以及太阳辐射强的特点,因而高寒地区的生态环境脆弱敏感,冻融作用明显。林芝地下水位较高,土壤含水量大,随着降雨量增大,低温较低,土壤冻结明显,最大冻土深度小于10厘米。因此在高寒地区的铁路站房广场建设中要因地制宜地考虑绿色雨水基础设施设计,需要着重关注透水铺装设施的防冻融处理,以及土地沙化与植被退还的生态问题。

(二)模拟与设计依据

图1 林芝鸟瞰

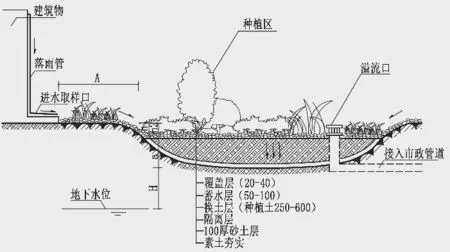

图2 下沉式绿地

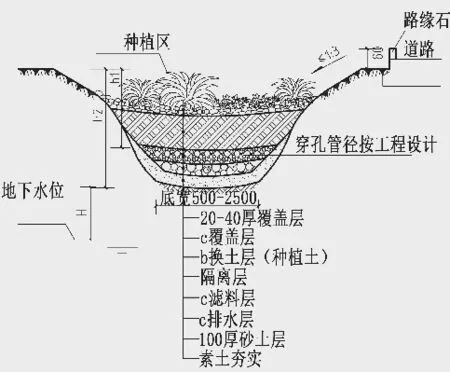

图3 复杂型生物过滤池

高寒地区铁路站房广场的年径流总量模拟,依据GB/T50378-2019《绿色建筑评价标准》中的雨水控制目标参考项,高寒地区铁路站房广场需进行雨水专项规划设计,合理规划地表和屋顶雨水径流,控制现场雨水总排放量,铁路站房广场的年径流总量控制率应达到55%~70%的标准。绿色雨水基础设施设计以《海绵城市建设政策与技术指南》中的技术措施为设计依据。在规划设计阶段,将该地区的地形特征与雨水径流控制和利用的合理设计相结合,根据林芝地区的土壤渗透性强的条件,采取有效的雨水渗透措施。

三、SWC模拟分析

USEPA SWC(National Stormwater Calculator)是美国国家环保局(USEPA)2014年发布的建立在强大数据库下的简化模型。SWC可以输入场地水文数据,如土壤类型、饱和导水率、坡度、降雨量、蒸发量、下垫面类型比例以及LID设施参数,以模拟研究区域的年径流总量控制率。通过对林芝站设计现状与增加绿色基础设施的不同情景进行模拟,可分析林芝站是否满足绿建标准中的年径流量控制率应达到55%~70%的要求。

(一)模拟参数

SWC的土壤类型由土壤水文组(HSG)来划分,将土壤分为A砂土/壤制砂土/壤土、B壤土/粉壤土、C砂粘壤土和D粘壤土/粉粘壤土/砂粘土/粉粘土/粘土四个类型,分别对应不同的饱和导水率。土壤的渗透性与其含水量、构成、密度等因素相关,数据显示,林芝地区代表性土壤的渗透系数0.93×10-3~7.82×10-6cm/s。土壤类型为暗黄棕壤土、暗棕壤土和黄壤亚类土,土壤层普遍较薄,尼洋河和雅鲁藏布江干支流河道的山前阶地的土壤最大土壤厚度仅为50cm,林芝站所在地区的土壤渗透系数取5.79×10-4cm/s,属于水文土壤组A类。林芝降雨量的分布极不均匀,变化大,年降雨量688mm左右,主要集中在4月到10月。最大月降雨量集中在7月,约为133.9mm,是最小降雨月12月(1.4mm)的95倍,占全年降水量19.5%。林芝地区年均蒸发量为1794.1mm。根据林芝站初步设计方案,划定本项目研究区域,绿地率7%,建筑密度15%,根据研究区域各下垫面参数计算出林芝站的复合径流系数为0.8。

(二)情景模拟分析

SWC内嵌雨水管理模型SWMM5的计算引擎,它能在长时间的历史降雨期间,根据不同的土地开发与控制方案,模拟场地产生的雨水径流量。模拟选择与西藏林芝地区水文参数相近的城市数据进行模拟研究,经分析选择位于美国南达科他州的利德(LEAD)作为对照城市,进行年径流总量的模拟。(表1)

BASELINE基准情景:场地未采用绿色雨水基础设施(LID)时的情景模拟,SWC内嵌的SWMM将道路、屋顶、停车场、步行路等归为不透水区域,将森林、草甸、草地与沙漠划定为透水区。根据林芝站的设计现状,模拟区透水比例为7%,不透水为93%,模拟显示,该地区年径流总量控制率为25%。情景2:根据林芝站初步设计现状,提出将不透水区域中的停车场、人行道、附属部分用地、站前广场的部分场地下垫面改为渗透铺装设施,占整个模拟区域不透水面积的12%。通过情景2的模拟,年径流总量控制率为34%,仅比基准情景提高了9%,而年径流总量控制率尚未达到要求。情景3:在情景2的基础上,将模拟区域的绿地全部改为下沉式绿地,整个模拟区域不透水面积的7%,渗透铺装12%不变,年径流总量控制率为50%,与情景2相比,年径流总量控制率增加16%。情景4:根据情景1-3的模拟表明,林芝站在绿地率7%的情况下,将场地增加渗透铺装与下沉式绿地的基础上,仍然无法满足年径流控制率的要求。因此,将场地不透水区增加3%的生态树池设施,同时12%的渗透铺装保持不变,再次应用SWC进行模拟分析,情景4的年径流总量控制在57%,基本达到绿建标准要求。

表1 SWC情景模拟分析

研究结论表明,林芝铁路站在未进行绿色雨水基础设施之前,尚未达到年径流总量控制率在55%~70%的标准要求,在现有的绿化率7%基础上,应进行雨水基础设施规划设计来达到相应绿色建筑标准要求。根据情景4,将不透水区域中的停车场、人行道、附属部分用地、站前广场部分场地下垫面改为渗透铺装设施,同时将绿地改为下沉式绿地,增加生态树池,年径流控制率可提高为57%,基本能够满足绿建标准要求。

四、雨水基础设施的设计措施

根据国家建筑标准设计图集(海绵城市建设系列)15J012-1、15MR105中的措施建议,并结合高寒地区的气候与环境特性,高寒地区铁路站房广场的绿色雨水基础设施设计措施宜采用渗透铺装、下沉式绿地、生物过滤池、植草沟与生态树池等小型、分散式雨水基础设施来消减雨水径流,创造优美的景观环境。

(一)渗透铺装

高寒地区铁路站房广场的重要道路应设置内部排水系统,在人行路、广场中承载力要求不高的人行活动空间可采用透水砖路面,停车场路面可采用高承载植草砖,道路两侧应有植草沟或生态边沟进行雨水传输与下渗。渗透铺装需要注意提高承载力与减少冻融破坏的问题,可应用耐磨、抗压与抗冻融的渗透铺装,来解决高寒地区的冻融问题。渗透铺装需要定期对其表面和周边区域进行维护,以防止冲刷产生的沉淀物沉积在渗透表面。针对高寒地区气候特点,人行道推荐方形结构缝隙透水铺装,其抗冻性、耐磨性与抗压性好,造价低。有地下空间的区域应用透水铺装需增加排(蓄)水层和地下室顶板保护层。林芝地区地下水位较高,基层材料可考虑300厚级配碎、砾石垫层,以防止冻涨问题。

(二)下沉式绿地

下沉式绿地是浅层洼地,充满草或其他自然植被,其主要功能为捕获相邻区域的雨水径流并使其渗透到土壤中。高寒地区铁路站房广场环境,土壤渗透性好、地下水位偏高,应尽量采用下沉式绿地,下沉式绿地面积应至少大于等于场地绿地面积的50%,下凹深度h1为100~200mm,蓄水池h2为200~300mm,同时地下水位应与下沉式绿地保持H>1m距离,与建筑周边保持A>3m的距离,如果未达到标准应增设施防渗层措施。下沉式绿地需要设置雨水溢流口,溢流口应高于绿地50~100mm,雨水径流应分散式排入下沉式绿地中(图2)。同时,下沉式绿地可结合微地形,营造多样化的生态景观环境。根据林芝地区植被种类与特点,下沉式绿地的植被应选择高寒地区抗寒、耐淹与耐污的品种。

(三)生物过滤池

高寒地区铁路站房广场绿地、停车场及站场道路系统中增设生物滞留池设施,可有效地促进雨水径流下渗、过滤与净化。不仅可以提供额外的生态系统效益,如创造野生动物生境、改善空气质量及环境温度,还能改善景观环境。如图3,根据高寒地区特点,可采用复杂型生物过滤池设施,每个功能组件都可以达到对污染物的去除和雨水径流的下渗及衰减作用。这种生物处理过程利用植物和微生物捕获、降解和消除雨水径流、土壤以及空气中的污染物。需注意停车场生物过滤池的宽度宜大于2米。生物过滤池的总面积应为集水区面积的5%~10%。

(四)植草沟

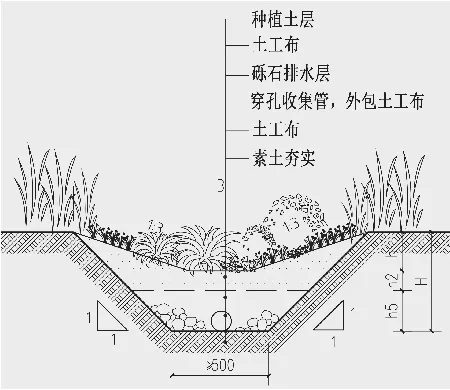

植草沟是有地表种植的浅层沟渠,可衔接其他雨水基础设施、雨水管渠与超标雨水排放设施,具有雨水下渗、收集、传输、排放与净化的功能。高寒地区铁路站房室外空间可在道路、广场、停车场等的周边设置植草沟,具有建设与维护费用低的特点。根据林芝站降雨特征与站房现状条件,可选择干式植草沟来有效传输、净化与排放雨水。如图4,干式植草沟顶部宽度B可取1.0~2.0m,深度H可取150~1350mm,长度适宜大于30m,边坡(垂直∶水平)≤1∶3,滞水层h150~300mm,种植土层h2100~250mm,排水层h5200~300mm,植草沟的绿植高度应在100~200mm以内。

(五)生态树池

图4 干式植草沟

图5 净化型生态树池

生态树池属于生物滞留池的类型,与其作用原理相似,在满足行道树功能基础上,可起到雨水下渗、滞留与净化的作用。高寒地区铁路站房广场树阵与行道树可采用净化型生态树池(图5),增强其调蓄与净化功能。净化型生态树池的砾石蓄水层可取200~300mm,能够对雨水起到滞留作用;土壤层与填料层一般取1500mm;砂层可以有效防止植物根系堵塞;覆盖层可采用格栅网或卵石、植被等材料,保护地表土壤。

五、结论

当前在高寒地区铁路站房广场建设中结合海绵城市理念,进行绿色雨水基础设施建设,具有理论价值与现实意义。根据GB/T50378-2019绿建标准与海绵城市建设指南中的要求,结合高寒地区高海拔、寒冷地区的气候特性,高寒地区铁路站房广场在进行雨水专项规划设计时,需合理规划地表与屋顶雨水径流,满足55%~70%的年径流总量控制率,采取适宜的绿色雨水基础设施。以林芝站为例,应用SWC雨水模拟软件对铁路站房广场雨水管理现状进行模拟分析,提出满足年径流总量控制率的措施方案;同时提出高寒地区铁路站房广场的绿色雨水基础设施设计措施宜采用渗透铺装、下沉式绿地、生物过滤池、植草沟与生态树池等小型、分散式雨水基础设施来消减雨水径流。未来依据高寒地区特有的自然条件,在高寒地区铁路工程建设中,应科学考虑海绵城市的建设理念,可从宏观视角构建高寒地区铁路工程生态安全格局、中观视角落实绿色建筑节水要求与海绵城市的建设标准、微观层面强调绿色雨水基础设施的精细化设计。同时,采用绿色生态的节水途径及雨水处理方法还需要做深入研究。