高密度环境下垂直城市的共享空间形态研究

2020-09-04管永康

管永康

(南开大学,天津 300071)

一、高密度环境的到来

城市的发展需要大量的劳动力,人们为了能获得更好的自身发展机会,纷纷涌入城市,导致城市开始不断向外扩张,且内部密度也越来越高,城市中的高密度环境逐渐形成。城市规划专家简·雅各布斯(Jane Jacobs)用通俗的话阐述了城市高密度环境下的状态:“人们一般会在闹市区看到和认识到这种人口集中度、密度与有用价值之间的关系,每个人都会注意到城市闹事区人口的高密度程度。”目前,城市内城紧缩和高密度的环境更多出现在了人口密度高的亚洲地区,当然除了人口外,也与近几十年亚洲经济的飞速发展密不可分。以中国上海为例,依据2018年上海统计年鉴统计数据,上海黄浦区行政区划面积20.46平方公里,常住人口64.48万人,外来人口16.63万人,人口密度达到了32004人/平方公里;再以上海新区——浦东新区为例,作为中国乃至世界新兴大城市区的代表,2017年浦东新区8层以上房屋共计10865栋,占10796万平方米,占上海总量的23.5%;其中15层以上高层建筑共计4088栋,占浦东新区8层以上建筑总量的37.6%。

大城市中的高容积率是不可避免的,但是高容积率不意味着建筑密度相同,换句话说,相同的容积率所呈现出来的城市状态也不一定相同,因为城市的肌理和形态并不受容积率所控制,而更多的是受建筑密度的影响。在当今的规划过程中,容积率已经成为了控制规划方案的标准和硬性规范,因此如何在规定的容积率下设计出更适合城市发展需要的肌理与建筑形态就变得尤为关键。

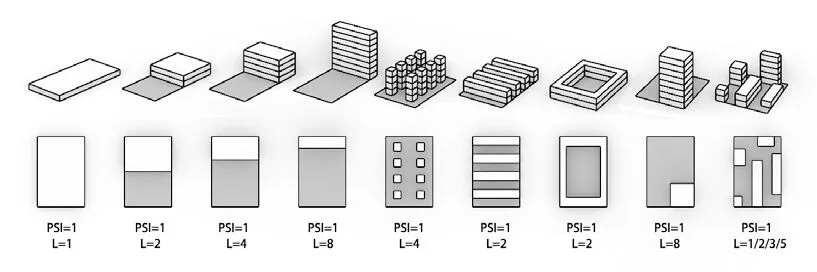

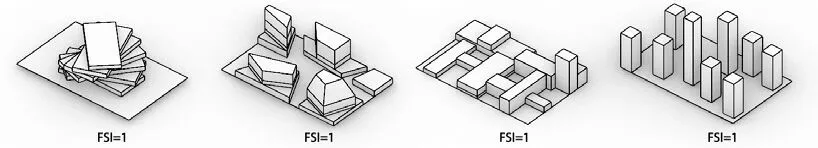

通过实验,在相同容积率时,建筑和空间能形成的不同组合方案(图1)。在实验的基础上,笔者通过对已有城市形态的总结与分析,在相同容积率的基础上,归纳出了四种城市发展形式,分别为垂直式、组团式、聚落式、独立式(图2)。垂直式城市建筑发展类型是以单个建筑为主导的城市,单体建筑具有几乎所有的城市功能且建筑占地面积小,但建筑密度高;组团式城市建筑发展模式是由多个独立的复合建筑构成的群组,建筑形式虽然相互独立,但是在功能上相互补充,建筑占地面积和建筑密度均为适中;聚落式城市建筑发展模式的特点是串联化,各个建筑之间的联系十分紧密,大多相互之间可以互通或通过较短路径即可以到达,建筑占地面积最大但是建筑密度最小;独立式城市建筑的最大特点是无核心化,各个建筑之间相互独立且没有联系同时在排布上具有一定的规律,将容积率类平均化地分配给了每一个建筑体。

二、垂直城市的缘起

20世纪初,由于技术的限制,建筑的设计发展受到了制约,根据当时建筑师的普遍经验,商业建筑不应当高于两层,住宅建筑不得高于5层,这一时期最高的建筑是使用砖承重的蒙纳德诺克大厦,也仅有16层之高。在建筑界,很多建筑师和学者大多受到了传统建筑知识的约束,缺乏创新和想象力,反倒一些非专业人士却没有因为技术的限制而制约自己的想象,对高空报以好奇和幻想。

1950年之后的30年是关于高密度环境下建筑讨论最为激烈的时间段,相比前50年关于垂直城市的构思仅仅停留在纸上,这一阶段已经有部分建筑构思得以实现,这很大一部分得益于技术的成熟和社会认知的提升。以柯布西耶为代表的现代主义建筑师们开始了一场前所未有的建筑实践,同时更多新的建筑理念与应对高密度环境的建筑策略也随之而生,建筑师们开始踊跃地思考垂直维度上的建筑形式。

图1 相同容积率下不同的建筑空间组合分析

图2 相同容积率下城市建筑四种发展模式

经过了近百年的高密度城市探索,在理论和实践经验上均有了一定的积累,且随着时间的推移,20世纪初学者所担心的未来城市人口爆炸的状况并非预想的严重,各国政府的宏观调控效果显著,建筑的讨论重点放到了“落地性”上,如何将关于未来建筑的大胆想法和实际建造相结合成为了首要的问题,且地球环境污染问题严重,“生态性”“可持续性”也成为了垂直城市中的热点话题。

作为库哈斯设计思想的继承与发扬者,MVRDV事务所在竖向维度的基础上探索出了“三维城市”概念,让建筑在较小的占地面积基础上满足更多的功能需要,让城市发展更为多样化,解决资源短缺、气候变化、移民安置等多种社会新问题,充分考虑高密度背景下的共享与私密的问题。

三、垂直城市的共享空间研究

(一)共享空间新特点

1.弱中心化

在传统的建筑中,共享空间一般处在中心位置,这种传统的构成形式可以让建筑室内布局较为规整,方便管理,但是这样的布局形式会让空间显得过于呆板。在垂直城市中,共享空间的设计不再拘泥于平面的位置,而是在各个功能区均有灵活的分布,呈现出并列、连接、相嵌、流动的特点。(图3)

并列分布的共享空间相互之间较为独立,在功能上联系性不强,各服务于各自的空间职能;连接分布存在于关联性较强的共享空间,通过线性空间的连接实现空间的融合互通;相嵌排布可以理解为空间功能的内部优化排列,在母空间内划分出多个各具特定职能的子空间,调节内部空间秩序;流动排布更具灵活性,各空间之间的关系最为紧密。

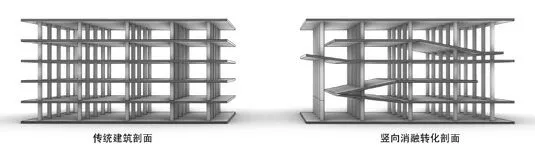

2.竖向消融与转化

垂直城市中的功能区竖向排布是其显著特点,所以共享空间需考虑竖向上的连接呼应关系来将各空间贯通串联,其中最常用的手法便是不同界面的融合,即弱化分层的概念(图4),让共享空间的层次更加丰富,满足空间之间的连接性要求,同时还可以通过材质来传达视觉和心理上的空间通透,如将玻璃幕墙引入室内来达到消解的效果,使得基面、顶面与垂面之间都发生关系,且在使用上也充满了人文关怀。

图3 共享空间平面特点

图4 竖向消融示意图

(二)共享空间分区特点

1.平面上

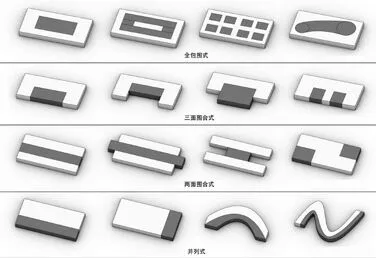

共享空间与母体建筑之间的关系可分为三种形式:全包围、半包围、并列。(图5)

图5 共享空间平面分区特点

图6 共享空间平面形态

全包围即共享空间被其他空间四面包围,与外部环境没有分支,形态较为独立,是功能较为私密或半私密空间内的共享空间分区方式,可保证功能较为平均地分配给不同空间。全包围形式的共享空间通常顶部较为通透来保证良好的采光。

半包围即共享空间有一面及以上是面向外部环境的,但与母空间还保持着较强的联系,这样的构成形式有较高的开放性,与室外形成了较好的融合与交互,在采光和环境上均优于全包围式,但空间的私密性较差,适合全开放或半开放式的共享空间,其在形式上可分为三面围合与两面围合。

并列的排布形式即共享空间的一面与其他空间完整贴合,和室外接触面积最广,在采光和环境上均为最佳,但内部其他空间的联系性较弱,服务单元较少,且串联整体空间的交通属性不突出,适合于以休闲功能为主的共享空间。

2.竖向上

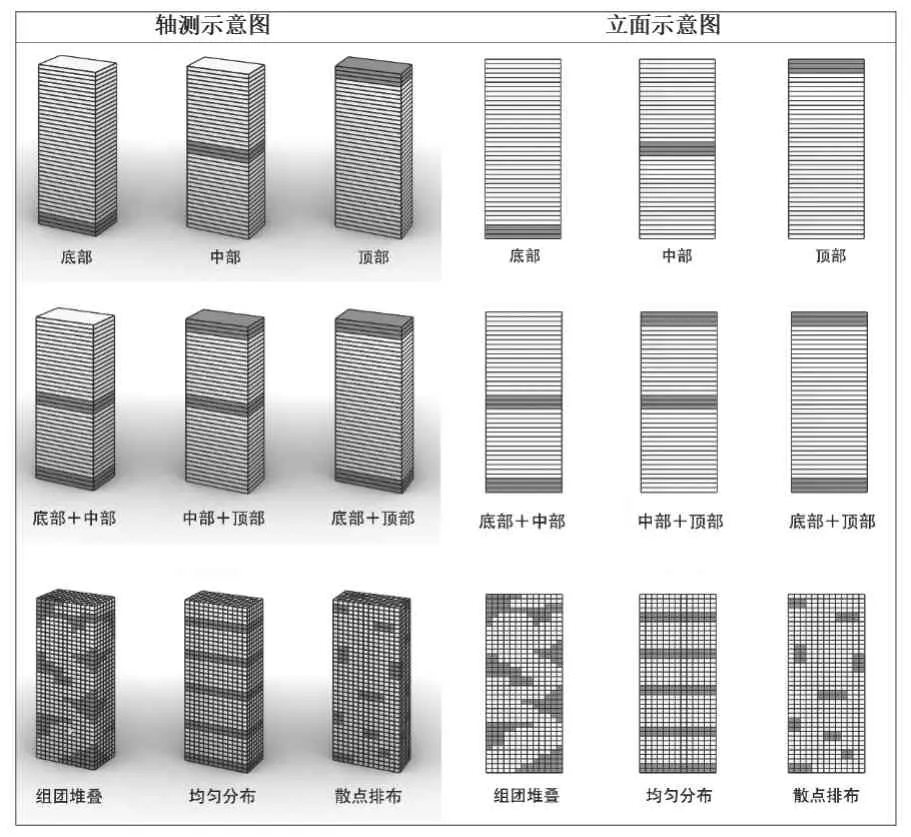

竖向分区作为垂直城市的显著特点,其共享空间在竖向上是贯穿整个建筑体的。在不同的层级,共享空间所起到的作用与服务的对象均有差异,总体可分为三类逻辑:独立式、穿插式、复合式。(表1)

独立式排布即共享空间单独位于建筑体竖向的一个部分,服务于整体建筑,独立式的排布一般存在于规模较小的建筑体,功能分类不多,且共享空间处在建筑竖向交通核心的位置,各层人群均便于到达。

共享空间设置于底部是较为常见的分布形式,无论是在传统建筑还是垂直城市中,在底部设置共享空间可以起到和中庭相似的作用,能够增加建筑的通透性,调节刚进入建筑内时人的心理反应,疏导交通;中部独立安置的共享空间在资源分配层面是最优的,同时也是相对独立的空间,对外开放性较差,但与环境的交互性更好,能有效打破从底层至顶部单调的空间排布;将共享空间安置在顶部的做法不多,开放性较差,但空间视野和顶部采光使得顶部空间的活跃度较高。

穿插式的排布是在独立式基础上的升级,其目的是为了满足更多的共享需求,将三种独立的排布逻辑结合起来,以提高共享空间的辐射范围,减轻交通压力,同时也提高了参与性,但更多的共享空间也意味着其他空间的减少,所以穿插式的排布适合于规模较大的建筑体。

由于垂直城市的功能分区方式多样,内部情况也较为复杂,共享空间的分布逻辑也各不相同,所以在垂直城市中,共享空间的分布较为自由灵活,没有像传统建筑的共享空间排布一样较为呆板,根据最新的垂直城市案例,复合式的排布逻辑大体可分为三种:组团堆叠、均匀分布、散点排布。

组团堆叠的排列方式即多个共享单元相组合形成共享群组,单元之间的功能相互补充,形成较高级的共享空间,这样的组合形式往往通过不同的建筑空间手法来实现,比如通高、错层等;均匀分布的方式针对于功能分区较为规律的建筑体,在相对固定的层高间设置共享空间,以保证共享空间的辐射范围;散点排布的方式尤为适用于建筑体内功能分区较为复杂的垂直城市,共享空间之间联系较弱,较独立地服务于一定的范围,综合性服务功能较少。

表1 共享空间竖向排布分析

(三)平面形态分析

共享空间在平面上的形态不同,其所起到的作用也有所区别,在不同功能的空间中使用相对应形态的共享空间形态才能保证各个空间之间的和谐,依据空间形态的特点,大体可将共享空间分为点状和线状两大类。(图6)

1.点状

点状主要包括了圆形、矩形、多边形等,其中圆形的平面形态一般是位于单个功能空间内部,使内部各个单元平均化使用共享空间,且圆形没有多余的分支,整体辐射效果一般;矩形的接触面有4个,可对应4个以内的功能区,适合放置于分区较为规整的空间,有一定的空间流线组织能力。多边形的分支较矩形接触面较多,服务能力较强,适合于平面内功能排布较丰富且单元面积较小的空间。

2.线状

线状的共享空间具有很强的连续性,接触面大,能够较好地疏导交通,组织空间,且方向引导性较强。因其带状的分布形式,内部人群流动性高,多应用在商业、展览属性为主的空间内。线状的共享空间灵活多变且形态丰富,常常被广泛应用于垂直城市中。

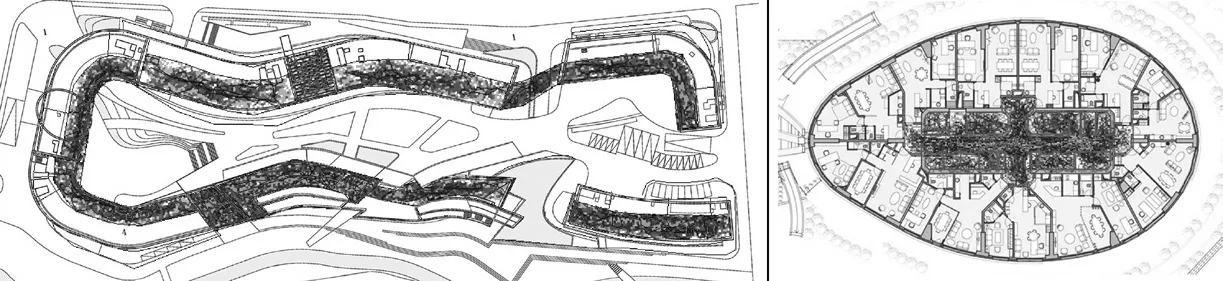

以Gad事务所的凤凰大厦和Evrenol事务所的Akasya Acibadem大楼为例,两个建筑作为近两年优秀的体现垂直城市理念建筑的代表,其在共享空间的设计上分别运用了点状和线状的空间形态组织,借助depthmap软件对两个建筑的平面图进行流线分析对比,可以清晰地看出在不同形态空间下人的活动状态。在凤凰大厦内,人的流动性较强,流动密集区较为分散,共享空间服务于整个空间;在Akasya Acibadem大楼内,活动区域受形态限制分布较为集中,且在区域中心最为密集,在区域中心内是共享功能的核心。(图7)

图7 流线模拟对比图

(四)剖面形态分析

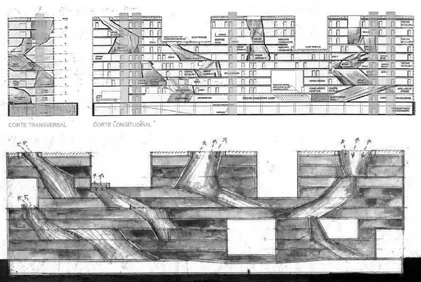

在垂直城市中,共享空间较大的不同是在剖面上,较传统建筑在竖向空间上的单调,垂直城市中的共享空间在剖面上大都是通高几层甚至十几层,且在形态上也不同于以往中庭的单调,共享空间在剖面上形态十分丰富。共享空间来源于中庭,但中庭的设计考虑到的仅仅是空间的采光通风,以及部分心理影响,而垂直城市中的共享空间还考虑到了功能之间的联系性。总体来看,共享空间剖面可分为圆柱形、正圆台形、倒圆台形、不规则形。(图8)

在Simmons Hall中大量运用了不规则形态的共享空间,通过孔洞式的共享空间来连接各层,叠加了空间,使得空间内的空气得以流动,且引导了交通,有趣的造型也增加了使用时的趣味性。(图9)

图8 剖面形态示意图

图9 Simmons hall剖面示意图

四、结语

无论垂直城市如何创新,归根结底都是空间的创新。空间的创新离不开形态,从不同维度理解形态的内涵,能够脱离外在造型的表象,去构建形态与功能、人与空间的联系,去更有效地指导建筑乃至城市的发展,为高密度环境下的城市提供更适宜的空间支持。