生物培肥及AMF 对马铃薯连作土壤微生物特征及产量的影响

2020-09-04雷金银何进勤周丽娜雷晓婷桂林国王亚军冯付军祁焕军

雷金银,何进勤,周丽娜*,雷晓婷,桂林国,王亚军,冯付军,祁焕军

(1.宁夏农林科学院农业资源与环境研究所,宁夏 银川 750002;2.宁夏农林科学院国家枸杞工程研究中心,宁夏 银川 750002;3.宁夏西吉县农技推广中心,宁夏 西吉 756200)

宁夏南部气候冷凉,具备种植高品质马铃薯的气候和土壤条件,近年来马铃薯产业迅速发展,在国内外享誉盛名。马铃薯被自治区列为重点优势特色产业之一,在农村发展与农民增收中发挥着重要作用。但是随着马铃薯产业规模化、专业化发展,在耕地面积小和经济利益的驱动下连作已成为不可避免的作业方式[1]。连作障碍已经成为马铃薯产业持续发展的主要瓶颈问题[2-3]。国内外学者普遍认为连作障碍并非由单一因素造成,而是由植物、土壤及其周围生态环境等诸多因素综合作用的结果[4-5]。主要原因归纳为:(1)土壤养分亏缺失衡;(2)土壤微生物失调导致的病原积累;(3)植物化感作用。薛泉宏等[6]把土壤连作障碍归结为一种土壤相对退化,称之为土壤生物退化,是由作物连作和微生物作用共同导致的复杂土壤退化结果。同时国内外学者关于连作障碍的防治在抗重茬品种选育、轮作间作、平衡施肥及生物防治等方面做了大量的研究[7-9]。

近年来,生物有机培肥和土壤微生态调控结合成为连作障碍防治的研究热点。在平衡施肥基础上,提倡增施有机肥和微生物接种。其机理主要是改善土壤微生态环境,提高了土壤中微生物的数量并增强其活力,土壤活性增强,促进了根系生长[10-11]。丛枝菌根真菌(Arbuscular Mycorrhizal Fungus,AMF)是目前应用广泛的一种能与大多数陆地植物形成共生体的根际微生物。马玲等[12]研究表明,AMF 在自然界分布广泛,通过无隔膜的菌丝作用显著提高作物的抗逆性。同时,AMF 通过调节土壤微生态环境,可以保护宿主植物减轻胁迫、植物病原菌等对植物造成的伤害。目前关于接种AMF 的调控方式来缓解连作障碍的研究才刚刚起步,相关作用机理还有待进一步深入研究。本研究通过合理施肥和有益微生物的接种开展马铃薯连作障碍的土壤修复与培肥技术研究,建立土壤养分平衡和有益微生物为优势菌群的土壤微生态系统,达到提升土壤肥力、分解连作土壤中存在的有害物质或与特定的病原菌形成竞争营养和空间的微生物的目的,为矫治连作障碍,提高马铃薯产量,推动马铃薯产业可持续发展提供科技支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验地位于西吉县新营乡硷滩村,该区海拔1 830 ~2 052 m,年干燥度1.42,年均气温5.3℃,多年平均降水量378 mm,无霜期123 d,≥10℃年活动积温1 928.4℃。种植前土壤肥力状况为有机质17.2 g/kg、碱解氮102 mg/kg、有效磷10.7 mg/kg、速效钾202 mg/kg。

1.2 试验设计

试验选择2015 年至2017 年连作3 年的马铃薯种植地块,参试品种为青薯168,采用完全随机区组设计,共设4 个处理,重复3 次,小区面积55 m2,具体如下:

处理1:农民习惯施肥(CK1),农家肥22 500 kg/hm2(基施)+磷酸二铵150 kg/hm2(基施)+尿素150 kg/hm2(基施75 kg,追施75 kg)。

处理2:推荐配方施肥(OPT,CK2),农家肥45 000 kg/hm2(基施)+磷酸二铵150 kg/hm2(基施)+尿素150 kg/hm2(基施75 kg,追施75 kg)+硫酸钾120 kg/hm2。

处理3:生物有机肥(BO),改OPT 处理中的农家肥为生物有机肥,其他化肥施用量不变。即:生物有机肥6 000 kg/hm2+磷酸二铵150 kg/hm2(基施)+尿素150 kg/hm2(基施75 kg,追施75 kg)+硫酸钾120 kg/hm2。生物有机肥采用EM 菌剂、农家肥和秸秆混合静态堆置发酵而成。

处理4:OPT+接种AMF(AMF+)。播种时每株马铃薯接种100 gAMF 菌剂。(本试验菌种来源:北京市农林科学院植物营养与资源研究所“丛枝菌根真菌种质资源库” 为摩西球囊霉[Glomus mosseae(Nicolson & Gerdemann)Gerdemann & Trappe]、缩球囊霉(Glomus constrictumTrappe)、根内球囊霉(Glomus intraradicesSchenck & Smith)和地表球囊霉[Glomus versiforme(Kaisten)Berch]4 种AMF 的混合菌种,(菌剂提供方:宁夏枸杞工程技术研究中心经过玉米沙培扩繁而得)。

马铃薯按当地露地“双行靠”规格播种,密度按当地常规生产48 750 株/hm2计算,于4 月27 日同一天播种。

1.3 观测指标

①土壤微生物测定[13]:在播种前和收获后采取各处理土壤,主要测定表层0 ~20 cm 土层土壤微生物区系组成。细菌、真菌和放线菌采用平板培养计数法测定,培养基分别用牛肉膏蛋白胨琼脂、PDA 和改良高氏1 号琼脂培养基。

②AMF 侵染率测定[14]:采集AMF 接种试验的马铃薯根系,带回实验室测定其侵染率。采用Phillips 和Hayman 的染色方法,接种4 个月后,挖取各处理田间马铃薯的0 ~20 cm 毛细根,清洗后剪成1 cm 长根段置于FAA 固定液(甲醛6 mL、冰醋酸1 mL、酒精20 mL、蒸馏水40 mL 比例配置)中固定24 h 后,把固定液彻底冲洗净,加入10%KOH 溶液浸透根样,90℃中加热1 h,用清水洗去KOH,加碱性双氧水(3 mL NH4OH 加到30 mL 10%H2O2中,加水60 mL 混匀)软化根段,室温下放置20 min 后洗去碱性H2O2。加入5%乳酸溶液或1%HCl 酸化3 ~4 min 后倒去乳酸溶液,加入曲利苯蓝染色液于90℃中加热30 min,使染料很快渗透到根组织和真菌的细胞中。染色后,将根样放到乳酸甘油中浸泡除去多余的染料,使菌根的菌丝、泡囊和丛枝保持染色状态,然后制片,在显微镜下观察丛枝、泡囊、菌丝的结构特征。统计根段中菌根真菌侵染的根段数,根据以下公式,计算侵染率及侵染等级。

菌根侵染率=有菌根感染的根段数/检查根段总根段数×100%

③ 马铃薯产量测定:试验各处理先随机选择5 个20 m2样方点,测定株数;然后再在各方点随机选择5 株样株,测定平均单株结薯数、单株薯重等,最后折算单产。

1.4 数据处理

试验数据均采用Excel 2003 和SPSS 17.0 软件进行统计处理及方差分析。

2 结果与分析

2.1 生长发育期的观测

由表1 可知,不同处理之间马铃薯生育期天数有差异,相对于传统施肥(CK1)和优化施肥(CK2),生物有机肥和接种AMF 菌剂两个处理分别延长马铃薯生育期总天数,出苗期提前10 和3 d 左右,重点在盛花期、终花期和收获期影响差异较大。

2.2 不同施肥处理对马铃薯连作土壤微生物数量及其区系特征的影响

土壤微生物是土壤物质营养循环和能量代谢的主要参与者,也是土壤各种生物化学过程的主要调节者。由表2 可知,不同处理对土壤微生物总量及真菌、细菌、放线菌数量影响显著。与对照(CK1)相比,处理3、4 显著减少真菌数量、增加细菌数量,同时土壤微生物总量,说明增施生物菌剂及生物有机肥可有效提高土壤微生物总量,其中处理4增加最为显著,约增加2 ~3 倍。由CK1和CK2相比可知,传统有机肥对土壤微生物总量的影响有限。通过施用微生物菌剂及相关生物有机肥对土壤微生物群落的有益调整,可有效降低或矫治由于连作障碍引起的土传病虫害的发生发展。

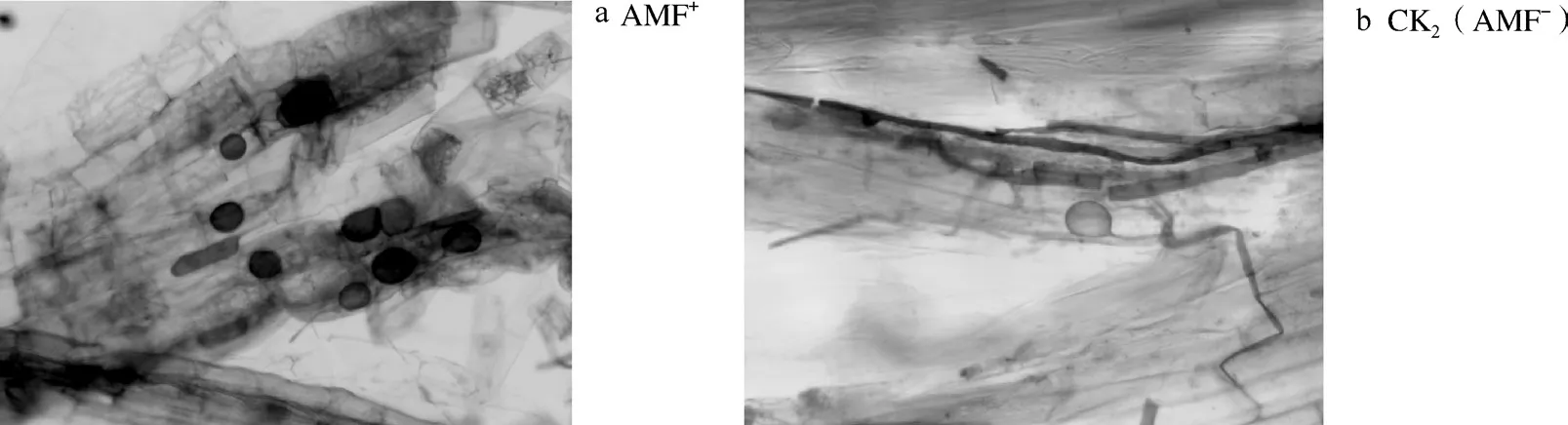

2.3 AMF 接种对连作马铃薯根系真菌侵染率及其泡囊结构的影响

菌根真菌作为一种新型的生物肥料,在促进植物逆境生长以及退化土地恢复方面具有很好的效果。表3 结果是马铃薯接种4 个月后,接种处理(AMF+)与不接种处理CK1(AMF-)的AMF 侵染率情况。AMF菌剂接种处理(AMF+)的侵染率为68.54%,侵染等级为4 级,而CK1的侵染率为46.15%,侵染等级为3 级,AMF 接种的侵染率较不接种高出22.39%,提高了48.52%。AMF 菌种的特征结构为泡囊、丛枝以及泡内菌丝(图1),接种处理的马铃薯根系中存在AMF 特征结构即泡囊较多,而不接种处理的根系中泡囊结构较少。由此可初步说明,AMF 菌剂的接种能明显提高马铃薯的菌根真菌侵染率,同时在马铃薯的根系中形成泡囊和根内菌丝等典型的AMF 特征结构。菌根真菌的侵染是否对马铃薯的土传病害有一定的拮抗作用,还需要进一步的研究来证明。

表3 各处理的根系AMF 侵染率

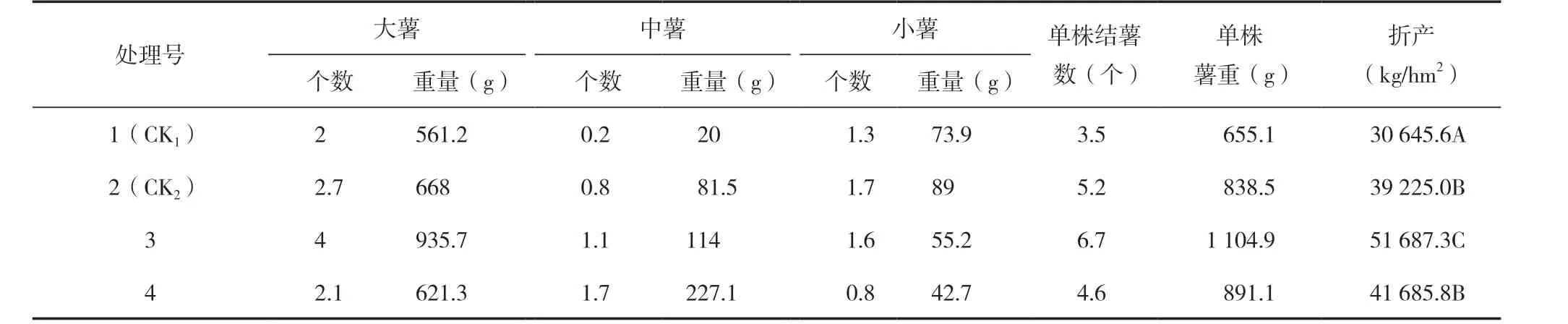

2.4 不同培肥对连作马铃薯产量及其组成结构特征

从表4 可知,与CK1相比,各处理的马铃薯产量均有增加。其中,处理3 产量最高,达51 687.3 kg/hm2,增产68.7%;其次为处理4,约增产40%左右。大中薯率是评价马铃薯商品性的重要指标,大中薯率越高,商品性越好,有利于提高效益。同样地,处理3 大中薯率最高,达82.61%,其它施肥处理次之,CK1最低,为59.72%。

图1 AMF 接种和CK2 处理下马铃薯根系的泡囊和菌丝结构

表4 不同培肥处理对马铃薯产量的影响

3 结论与讨论

作物连作引起的土壤养分失衡、尤其是微生物菌群结构失调是导致连作障碍问题的主要原因[15-18],薛泉宏等[6]也因此把土壤连作障碍归结为一种土壤生物退化。由此可知,通过合理施肥和有益微生物的接种,建立土壤养分平衡和有益微生物为优势菌群的土壤微生态系统是矫治土壤连作障碍的有效途径。本研究表明,增施生物有机肥和菌剂能够改善马铃薯生长发育特征,延长马铃薯生育期总天数。接种微生物菌剂,以AMF 表现最为显著,能够显著增加土壤微生物总量,有益调整微生物区系,减少真菌数量、增加细菌、放线菌。从马铃薯产量效益看,增施生物有机肥的产量和大中薯率最高,AMF 菌剂处理次之。由此可知,土壤有益微生物菌群构建与土壤生产力具有不同步性,土壤优势菌群的调整是一个长期的过程。其中有关土壤有益菌群的建立与生产力的关系,及其对保持土壤质量持续健康、矫治连作障碍、实现马铃薯持续高产功能作用还有待长期定位试验验证。