歌剧《伤逝》人物分析

2020-09-02刘佳彬

【摘 要】我国歌剧史上第一部抒情歌剧《伤逝》是为纪念鲁迅先生诞辰一百周年,由作曲家施光南改编创作的。该剧围绕男女主人公涓生和子君展开,整部剧分为“春”“夏”“秋”“冬”四幕,讲述了20世纪20年代,男女主人公以新青年的身份和思想抗击命运,却又不敌现实的困苦,最终失败的悲剧故事。本文对男主人公涓生进行人物分析。

【关键词】歌剧形象;人物性格;思想

中图分类号:J805 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2020)22-0061-02

一、“夏”“秋”“冬”三幕中涓生的人物形象

(一)“夏”

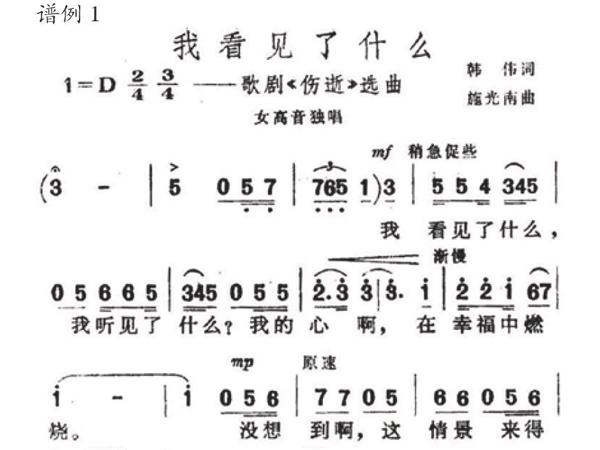

在歌剧第二幕“夏”中,涓生的人物形象是新青年知识分子,给人的感觉朝气蓬勃,思想先进,开口说话三句不离新思想。夏日小院,紫藤花架下,子君等待涓生的到来。子君告诉他,她因读《娜拉》而被叔父骂,涓生无法理解子君叔父的陈旧思想,要和子君的叔父“认真地谈一次”,子君提醒他“你忘了他上次当面骂你”,这就像是一盆冷水浇在涓生头上,让他顿时底气全无。这时子君上前安慰他说“我是我自己的,他们谁也没有干涉我的权力。”这如同强心针一般的言语又重新点燃了涓生心中的火焰,他大胆地向子君表达了自己的爱意,子君心中惊喜万分,唱了一首《我看见了什么》,大胆接受了涓生的爱情,他们沉醉在爱情中。

(二)“秋”

歌剧第三幕“秋”中,相比之前的新青年知识分子形象,此时的涓生要多一分成熟,因为生活中除了爱情更重要的是“柴米油盐”。秋风送爽,涓生和子君终于离开了会馆,结束了之前的生活,两人充满了对生活的热爱,以及对美好未来的向往。但是,当时的社会怎能容忍他们这对自由鸟,很快涓生莫名失去工作,失去了生活来源,他们的生活很快陷入困境。原本的工作不可能再回来,为了生存,涓生决定另谋生路,但是他们的自由结合使周围的人都对他俩避之不及,没有哪家公司愿意聘用他,就连昔日最好的朋友也远离了他们,生活的苦难导致思想上的不和,二人的感情开始产生裂痕。此时的涓生初入社会,他不明白为什么他与子君的自由结合会落到如此境地,他们的自由恋爱错了吗?他想要摆脱困境却找不到任何出路。生活的重擔给二人的爱情套上了沉重的枷锁。

(三)“冬”

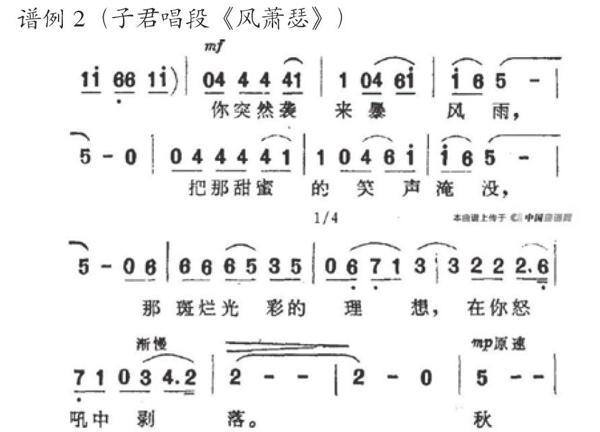

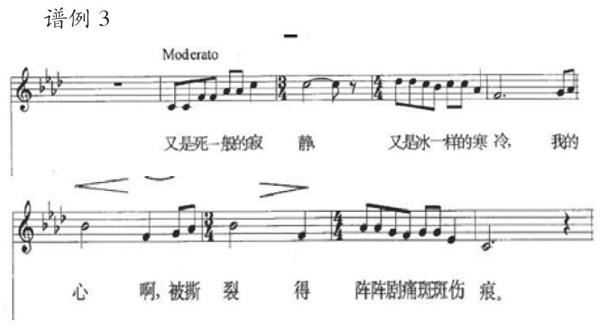

在这一幕中,涓生已不见往日的意气风发,生活的重担让他步履维艰。此时的他再也不像往日那般对爱情对生活充满激情,工作上的失意、难以走出的困境,以及回到家中看到子君因为饥寒交迫而憔悴的面容,像一把把尖刀插在他的心上,此时的他犹如一个“怨夫”。他埋怨子君丢弃了理想,每天只知道摘花种草,甚至把脾气撒在小狗身上,子君听了爱人的一番怨言后,对这份感情彻底绝望,一曲《不幸的人生》将她受伤的心展现得淋漓尽致。冬天来了,他们的爱情也如同凛冽北风中飘零的树叶,两人要想活下去就只有分开。涓生无奈地对子君说出了“我已经不爱你了!”子君心灰意冷地离开了他。最终可怜的子君因为身心俱伤病死了。涓生得知子君的死讯,悲痛欲绝大声质问苍天:“这到底是为了什么!?”

二、“夏”“秋”“冬”三幕中涓生的思想变化

歌剧起始,涓生的内心对爱情是向往的,对生活是充满希望的。他是一个受“五四运动”影响、力图同封建思想决裂的小资产阶级知识分子。在那样的年代,他像其他热血青年一样,对于思想上爱情上的自由坚信不疑,恰好子君又是那样一个有着独立思想的新女性,这一点深深吸引着他。他们彼此互述衷肠,甜蜜美好的爱情就像夏花一般灿烂。剧情发展至第三幕“秋”,想象中甜美的爱情、幸福的生活好像并未到来,二人反而被“柴米油盐”捆住了手脚,就好像被整个社会孤立了一般,没有生活来源,二人举步维艰。这时的涓生发现,由于他和子君的自由结合,让两人变成了十恶不赦的罪人,他感叹生活的不易,同时内心产生了动摇,他在想是不是自己错了!?他在无限的苦闷中首先理解到一点,“回忆以前,这才觉得大半年来,只为了爱,盲目的爱,而将别的人生的要义全盘疏忽了。”其实到这里,涓生对于他与子君的感情还抱着一丝期望,因为在他看来当前遇到的问题是因为二人把爱情当作了一切,将理想扔在了一旁。然而二人的矛盾在第四幕中被彻底激化,生活的苦难已经将他的激情消磨殆尽,无处发泄的情绪让他不再清醒,他心有不甘但是又明白继续这样下去只有死路一条!生活的重担彻底击垮了他的信念,“人要先活下去”是他得出的结论,也正是这样的结论将二人的感情引入深渊。

从性格上分析,涓生具有20世纪20年代小资产阶级知识分子特有的“自私”“懦弱”“虚伪”的特点,这从他当初对于子君叔父的畏惧中就能看出。也正是这种性格引导他看清了现实,他得出结论“我觉得新的希望就只在我们的分离。”“新的路的开辟,新的生活的再造,为的免得一同灭亡。”在得知子君的死讯后,他再次认识到“她的命运,已经决定她在我所给与的真实——无爱的人间死灭了。”涓生深深感受到在旧社会封建思想面前自己想要独树一帜就免不了被社会无情打压。为了能够生存下去,他只能选择向社会低头。他们二人的爱情悲剧不仅来自于涓生性格上的懦弱,更是因为当时社会对于他们这种爱情的打压。

从伦理道德角度去看,一开始涓生虽然喜欢子君,但一直没有真正追求过她,只是一味在同子君宣讲恋爱自由、婚姻自由,他期盼着子君能够接受并认同这种观点,子君高喊:“我是我自己的,他们谁也没有权力干涉我。”深深震撼了涓生,子君的勇敢与无谓,给涓生带来了勇气。从表面上看,是涓生引领着子君在进步,实则是涓生的“勇敢表白”在子君的精神鼓励之后。子君的明确表态让涓生有了底气,试想,如果子君没有在涓生畏缩的时候鼓励他、为他加油打气,那么涓生的思想解放可能永远停留在口头上吧。

也正是由于涓生的思想动力来源于子君,这就导致了二人同居后子君慢慢变成了传统的女性,每天只知道享受爱情,只知道恭顺侍奉爱人,让涓生认为她丢弃了理想变得庸俗,使得涓生为自己的懦弱、自私找到了借口。表面上看是二人思想不同步造成的无奈分离,实际上是涓生首先向现实低了头,为了活下去而狠心抛弃了子君。涓生实际上是个胆小懦弱的“伪君子”。

三、结语

涓生是现实社会的典型代表,对生活、对爱情有着最美好的初衷,但是又不得不在社会大环境的不断打磨下低头认命。涓生说到底也只是一个被现实一点点磨平了的普通人。其内心深处是懦弱的,面对和子君的感情阻挠、社会环境的“群起而攻之”,他虽然也进行了一些抵抗,但很快就向现实低了头,最后选择了逃避。

剧中涓生的台词“其实,我一个人,是容易生活的,虽然因为骄傲,向来不与世交往,迁居以后,也疏远了所有旧识的人,然而只要能远走高飞,生路还宽广得很。”这番言论让人难以接受,既然“只要能远走高飞,生路还宽广得很”,那为什么就一定要抛弃爱人,为什么不能两人一起“远走高飞”呢?单从这一细节上来看,涓生心中已经认为是他和子君的自由结合才使得二人被社会孤立,唯有各自离去才能有活下去的可能。可是在那个年代,一个女子在没有得到社会认可的情况下和心爱的人同居,本身就是一场赌博。子君百分百信任涓生,才将自己的幸福甚至人生交给了他,可当爱情遭到阻撓的时候,涓生并没有尽最大的努力来挽救,而是选择了抛弃,选择了另谋生路。他将责任推卸给社会,用逃避来解决问题,殊不知这种行为将要以子君的生命来交换。

就像涓生说的“人必须活着,爱才有所附丽。”纵观这场爱情悲剧,其转折点就在于涓生失去了工作,没了生活来源,而子君好像也逐渐变得像个只知道栽花、种草、养鸡、喂狗的俗人。这让涓生觉得自己是因为和她在一起才遭遇了种种的磨难,他看似受五四先进思想的影响,是一位“觉醒者”,实则外强中干,内心深处依然是自私、偏执、虚伪的。所以他把一切责任都归咎于社会环境,将原因归结为同子君的自由结合,最终无情地抛弃了子君,从而酿成了悲剧。

参考文献:

[1]郑国栋.小说《伤逝》中男主人公“涓生”的人物形象分析[J].北方文学,2016(13).

[2]廖圣财.自我的退缩与迷失——涓生人格分析[J].新乡教育学院学报,2009(01).

[3]石家旗.《伤逝》里伪善的涓生[J].山海经,2019(08).

[4]杨程程.幻想式的伪觉悟让人无路可走——对《伤逝》中涓生的“觉悟”进行心理分析[J].青年文学家,2016(33).

[5]徐文欣.痛苦的觉醒者——《伤逝》涓生形象的原型分析[J].鲁迅研究动态,1988(08).

[6]张晴.浅析《伤逝》中涓生与子君爱情消逝的原因[J].青年文学家,2017(09).

作者简介:刘佳彬(1996-),男,汉族,河南沁阳人,河南大学音乐学院2018级硕士研究生,研究方向:音乐(声乐)。