37簧笙协奏曲《笙声漫》的艺术特色

2020-09-02杨磊何谐

杨磊 何谐

摘 要:随着我国传统音乐的飞速发展,民族器乐也在不断地创新进步,许多作曲家借鉴西洋音乐中“协奏曲”这一音乐形式为民族器乐创作了大量的作品。从建国至今,民族器乐已累积了大量的协奏曲作品,然而笙的协奏曲作品数量至今依旧是寥寥可数,相对比较匮乏。作为21世纪诞生的新作品,37簧笙协奏曲《笙声漫》,以其诗情画意的内涵、精准艰深的技术技巧以及细腻的配器和和声成为了近年来笙作品中的翘楚,本文以文字结合部分谱例的形式试从多个角度来分析该曲的艺术特色。

关键词:37簧笙 协奏曲 艺术特色

杭州,既是我国江南地区首屈一指的历史名城,又是那个词坛鼎盛、词人辈出的宋代的政治、经济、乃至文化中心。在这里,既有“断桥残雪”这样的如画风景,又有“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣”的悲壮颂歌,可以说,一座杭州城、半部宋代史。西湖,杭州城里最响亮的名片。她曾是吴越文化的发祥地,景色如画卷一般秀美,文化如繁星一般闪耀。其浓厚的文化底蕴吸引了无数文人墨客并留下了隽永的诗句,深描与浅绘之间,西湖的景色或明艳、或豪放、或婉约,不一而足。作品立足杭州,以西湖为核心题材,从历史、现实等不同时期,从自然、人文等不同视角,以多种表达形式、丰富的音乐内容描绘一幅幅生动的音乐画面。

该曲不仅在全曲的立意上汲取了宋代及以后和杭州有关的名篇内涵,在作曲的手法上也进行了大胆突破。“文化并非自然天成,而是为了满足人类的需要而产生。人类所需随着生产力的发展而发生变化,文化亦随之发生变迁。长时间看,变化是文化发展的常态,但在一定时期内具有相对稳定性,这种相对的稳定可能会在某个节点上被某种外力打破,从而使文化发生巨变。在相对稳定的传统社会,文化变迁相对缓慢。当东方碰撞西方、传统遭遇现代之时,文化巨变或许难以避免。” 这首乐曲正是在东方与西方、传统与现代的碰撞下的成果。它大胆突破了以往传统协奏曲的奏鸣曲式而改用了西洋的五部曲式和中国传统戏曲音乐曲牌连缀体相結合的曲式,因为该曲并不是完整地叙述一个人物或一段事情,而是像一幅织锦一样呈现一种集合的共性的美。该曲中,37簧笙的旋律性、复调性、音群、快速进行甚至是特有的滑音等技术技巧都被融合在曲目中,不突兀但是却超脱,让人在传统五声音阶和七声音阶交替的状态中,伴随着离调、转调的变化,带着思绪,从词中来,到曲中去,一星一点,都是一场故梦。

一、乐曲创作背景与传统诗词的结合

该曲是浙江音乐学院国乐系教师、青年笙演奏家杨磊和成都市黑瞳民族乐团驻团青年作曲家何谐合作创作的一首37簧笙协奏曲,最初为钢琴伴奏版,后以钢琴伴奏谱为蓝本改为民族管弦乐团协奏版(下文若无特殊说明则“笙声漫”均指民族管弦乐团协奏版)。

《笙声漫》共分为“引子:初惊” “慢板:薰风” “快板:潋滟” “散板:柳烟” “急板:潇潇雨” “慢板:声声慢”六个小标题:“引子.初惊”取自于杨万里的《昭君怨咏荷上雨》一词中“午梦扁舟花底,香满西湖烟水。急雨打篷声,梦初惊”一句;“慢板.薰风”是一段抒情性的旋律,灵感来自于韩淲《虞美人》一词中的“西湖十里孤山路。犹记荷花处。翠茎红蕊最关情。不是薰风、吹得晚来晴”一句,用笙的复调和长音以及音量的增衰来表现十里西湖荷花初绽的美景;“快板:潋滟”是一个轻快却又心事重重的小快板,其灵感来源于苏轼的《饮湖上初晴后雨其二》中:“水波潋滟晴光好”一句。该段用笙的复合音加之乐队快速的流动以及频繁地更换调性等技术技巧,从而表现出了西湖“淡妆浓抹总相宜”的多样性;“散板:烟柳”是全曲的华彩部分,其灵感来源于词人柳永《望海潮》一词中“烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家”一句,该段中,笙运用了大段的音型线条跑动以及呼舌等技巧,充分发挥笙的“和音”功能,听来举重若轻,且将柳永词中形容的画面恰如其分地表现出来;“急板:潇潇雨”是全曲最具有技术技巧的一段,灵感取自于岳飞《满江红》一词中“怒发冲冠凭阑处,潇潇雨歇”一句,笙在此运用了大段的快速演奏技术技巧,既将英雄出征前的豪迈表现出来,同时也展现了佞臣当道,忠烈无可奈何的悲壮情景;“慢板:声声慢”:该段是主题的变化再现,灵感取自于李清照的《声声慢》一词中“满地黄花堆积,憔悴损”一句,在这一乐段,作者运用了笙的复调演奏技术以及对每个音的精准控制的手法,主题再现后渐渐慢下来,然后淡出,恰如其分地体现了作者对原词以及词作者易安居士的敬意和感谢。

纵观全曲,此处的创新在于,作者将古典诗词中与杭州有关的诗句进行提炼后变成每个段落的小标题,再以小标题加以展开,使得全曲在立意上有分有和,在变化中蕴含了高度的统一。

二、乐曲在曲式结构及和声风格上的传承与创新

《笙声漫》的曲式是带有引子、双华彩乐段以及尾声的奏鸣曲式。其曲式结构方面的创新有两点:

1.该曲的呈示部主部为双乐段结构,主题在20小节-27小节为双乐句的开放终止结构,由独奏笙进行第一次陈述,而后主部主题交由箜篌进行第二次陈述;36-44小节为副部主题,独奏笙陈述主题旋律,弦乐组全体与除三弦外的弹拨组作为铺陈部分进行情绪和气氛的烘托。值得一提的是,该曲的呈示部为了使主题更加紧凑,于是省略了连接部,仅用了三个小节的叠入乐句作为结束部将旋律引入第一次华彩出现。

2.曲式虽为奏鸣曲式,但是和声上并未按照西洋传统的奏鸣曲和声进行布局:呈示部主部主题和副部主题并未按照“主部小调则副部为关系大调”的调性布局进行安排,而是采用了单一调性g羽调的开放终止进行陈述,不仅使得整个呈示部的风格变得统一,更使得民族调式跟西洋曲式能够更好地进行融合;在展开部(62-286小节)中,该曲并未按照西方奏鸣曲式展开部的“原调逗留” “展开实质阶段”以及“属准备”三个阶段来写作,而是巧妙地借鉴了中国戏曲以及民间音乐中常用的曲牌连缀体进行乐思的展开并以此来进行展开部功能的填补和陈述,这样的写作方式不仅可以强调主要动机给听众在听觉上进行的巩固印象,更可以将传统的奏鸣曲式和曲牌连缀体进行有机的结合,从而更好地让曲式结构为乐曲以及听觉服务。

《笙声漫》不仅在曲式结构上有所继承和创新,在和声风格上也有相应的创新之举:该曲虽然大部分乐段均以传统的主功能组、下属功能组以及属功能组为和声支撑,但是在13-15小节处,作者采用了调性闯入和半音级进下行结合的方式将a羽调的旋律转入了三级关系的#f羽调,但由于这个过程较短,调性改变的新鲜感被保留,但是在听觉上一定程度上弱化了远关系转调的不和谐感;在主部主题首次呈示的时候,和弦并未从主和弦上进入,而是从下属和弦上进入,主和弦则延缓一个小节进行进入,这种写作手法通常在流行声乐作品中非常常见,作者将这样的和声风格借鉴到这首乐曲中,使得这首乐曲的传统元素并不显得陈旧腐朽,反而更增添了一种时尚的气息。

三、乐曲在配器上的创新

众所周知,先进的民族管弦乐队的乐器分为吹管乐器组、拉弦乐器组、打击乐器组以及弹拨乐器组(箜篌虽常被分至色彩性乐器组中,但究其本质还是弹拨乐器),由于该曲的独奏乐器—37簧笙为加键改良后的复音吹管类乐器,所以,在乐曲的配器上作者以传统为基础进行了如下创新:

1.四组乐器之间的相互配合。

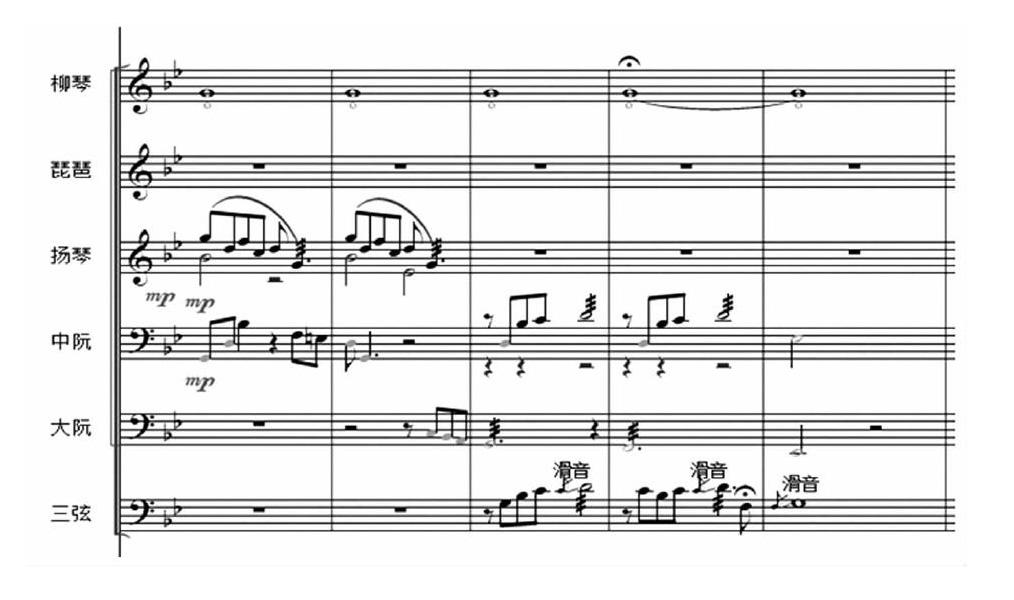

为了在弱奏段落获得干净不沉闷的音响效果,作者在写作手法上进行了格外地处理:16-19小节为主部主题的引子,为了更好表现“西湖十里孤山路”的意境,作者在吹管乐器组仅使用了一支梆笛进行旋律的陈述和整体音色的提亮;拉弦乐器组中仅让高胡和二胡声部在pp力度下做震音持续层,让大提琴声部做下行音阶的拨奏;在弹拨声部,柳琴用泛音进行打点式的贯穿,扬琴和中阮作为主要织体陈述分别在高音区和中音区进行演奏,大阮则在低音区进行弹拨组的补空式演奏。值得一提的是:三弦在此处的写法并未单纯地采用滚奏或滑音,而是将滚奏和滑音安排地错落有致地出现在整个弹拨组的空隙中,这样即使在吹管、拉弦、弹拨组大部分乐器参与演奏时,三弦的音色依然是清楚可听。且由于三弦是弹拨组唯一一种膜振发声类乐器,其具有弹性的音色在这样的配器中不仅使得段落轻盈不沉重,而且更增添了一种别样的民族性色彩。

2.箜篌在该曲中的支柱性作用

在大部分民族器乐协奏曲以及合奏中,箜篌均被作为色彩性乐器进行分解和弦、琶音以及刮奏的演奏,这样的写作手法虽然合乎乐器本身的乐器法,但是对乐器色彩乃至整首乐曲的色彩开发仍然是有局限的,故而,作者采用了如下的写作手法对箜篌在乐队中的写作进行了创新:

分解和弦差异化处理。在7-13小节、36-42小节、104-118小节三处均使用了箜篌的分解和弦進行伴奏和串联,但是为了使得此处的分解和弦不流于平淡,作者摒弃了传统顺上顺下的箜篌织体写作,而是采用了迂回式的织体加上箜篌的摇指、节奏对位等手段进行写作。这样不仅使得箜篌的写作有别于西洋的竖琴,而且使得整个音响效果听上去并不平淡,反而有一种不稳定对位带来的推动力,从而使得乐曲更具有流动性。

箜篌作为旋律乐器进行陈述。在以往的管弦乐合奏以及民族管弦乐作品中,竖琴类乐器(含竖琴与箜篌)绝少参与旋律的陈述,但是在该曲的主部主题第二次陈述的时候,作者摒弃了以往惯用琵琶或竹笛进行旋律在乐队部分陈述的写作手法而将旋律交由箜篌进行演奏。此时的箜篌并不只演奏单旋律,其左手依旧在演奏着流动的三连音织体,这种写作手法不仅提高了箜篌在乐队中的技术性、增强了与主奏乐器音色差异化的对比,更突出了箜篌在民族管弦乐队中不可替代的作用,也为箜篌这一色彩乐器常规声部化进行了一次卓有成效的实验。

箜篌的“竞奏作用”。在全曲第二段华彩乐段中,在笙的技术技巧展示的同时,箜篌也以人工音阶组成的音型进行对位以及流动式的织体进行竞奏,这样的写法不仅能够衬托出主奏乐器的技术技巧,更能使得长达70秒的华彩段落在色彩上更丰富,成为全曲的点睛段落。

四、37簧笙在乐曲中音色与特殊技术技巧的发挥

1.音色方面

改良过的37簧加键笙,音域可达3个八度,且在这3个八度内半音阶齐全,键位设计科学,保持了传统笙的形制和基本演奏技巧,为演奏更多富有调性变化的作品提供了可能。笔者认为,更值得关注的应该是它的音色:音品温润,音质通透,这一特质将《笙声漫》的抒情慢板段落非常恰当地诠释了出来,作品在首演时很多听众赞叹慢板旋律吹的太好听,这正是作品的旋律美与乐器的音色美共同作用的结果,可谓“美美与共”。

2.技术技巧发挥

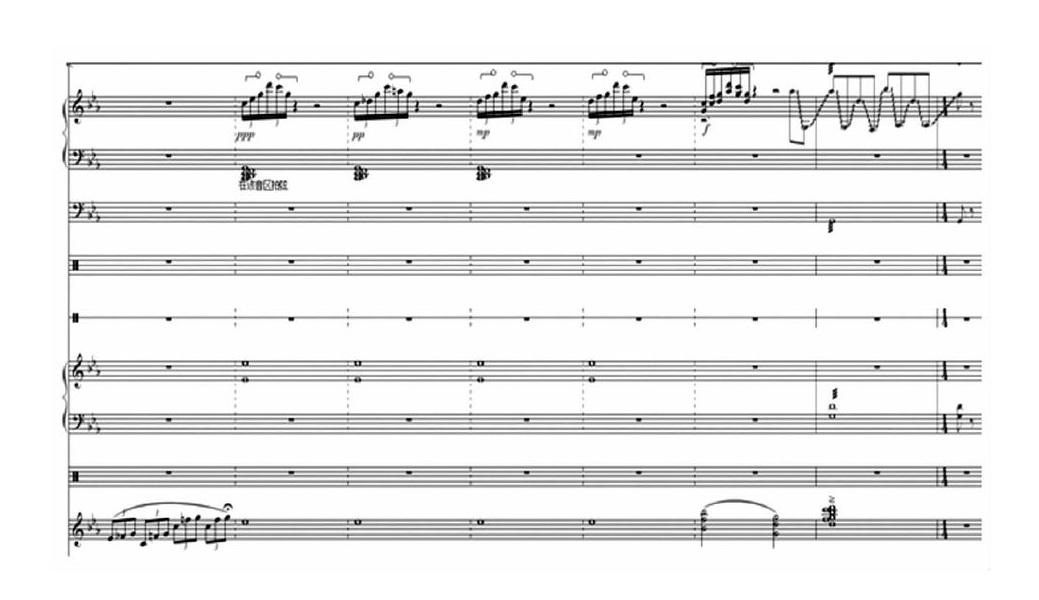

《笙声漫》继承了传统的笙演奏技法,同时在个别特色技巧上作了更为合理的运用。乐曲的点睛之笔,在于第二次华彩段。点睛之一,在级进推动下,演奏者在小字3组的g音上作了滑音处理,滑到上方小三度的降b音上,形成了非常奇妙的声响效果,听起来钟灵倜傥。点睛之二,在乐曲176-179的华彩部分,演奏者作了即兴呼舌、舌颤音技术的大胆贯穿。

力度变化由ppp-fff处理,配合箜篌演奏人工泛音的即兴呼应,达到了更为曼妙的声响效果,“细雨如丝,薄雾如烟,淫雨霏霏”,宛若一副玲玲的江南水墨画卷,人在其中,别有一番意境。同时寄托出了作者爱自然、怀古的情怀,乐句前后衔接自然,构筑出深邃渺远的艺术意境,一种难以言传的朦胧美。民族音乐学家张林老师听了呼舌技术在乐曲中独特表现后有感而发,曾这样描述:“笙声漫漫,唤起江南历史的雨烟。全曲呼舌音群大胆贯穿,巧妙运用,最后一句尤甚。在渐渐远去的身影中,突然,呼舌在温暖的中低音区运用了极其精细的强弱变化,让人感觉音乐又起,待你凝神捕捉,却是在湖面荡起的最后一波涟漪。是感怀?是思念?是不舍?还是那颗晚归的心听见了爱人的呼唤?所有一切,最终欸乃归去”。

结语

从以上四点来看,该作品在尊重基本乐器法和配器法的基础上有着脱胎于传统的创新,这种创新不仅仅是在乐曲的乐谱上进行创新,也包含着对传统诗词文化和器乐文化带来的固有听觉系统进行创新,用“记忆碎片”式的动机和织体唤醒人们心中在新时代下对古典文化的追忆和对未来的展望。其实,曲作者和演奏者身处杭州,除了对杭州的热爱,就这首曲子的文化意义来说,当然离不开文化认同问题。“之所以音乐可以成为塑造文化认同的重要因素,是因为音乐本身就是文化,并且音乐也可以成为文化认同的一种物化形式。……因此,音乐的这种物化形式有助于去建构一种新的族群意义上的自我认识、自我理解,给予族群内的个体以归属感,同时给予族群之外的人一个新的形象。” 正是带着文化认同的情怀,用西湖做素材、用乐曲作为文化标识来表现当下人对所生活城市的一种文化认同。

习近平总书记在文艺座谈会上指出,要创作人民喜欢的文艺作品,37簧笙协奏曲作品《笙声漫》正是秉承这种理念进行的创作。诚然,该曲是一首有着实验性质的曲子,旨在为后来的作曲家以及演奏员创作笙的乐曲提供一个抛砖引玉的思路,为我国民族管乐作品进行一个有益的尝试。

注释:

①张林.宗教认同重构与信仰体系转换——新宾满族自治县清皇故里祭祖大典仪式音乐文化[J].中央音乐学院学报,2018:(4):55.

②张林.音乐建构中的文化认同——以新宾“满族传统仪式音乐”为例[J].中央音乐学院学报.2017:(2).P50.

参考文献:

[1]杨磊.方36簧键笙基础练习[M].秦皇岛:燕山大学出版社,2017.

[2]张林.宗教认同重构与信仰体系转换——新宾满族自治县清皇故里祭祖大典仪式音乐文化[J].中央音乐学院学报,2018:(4).

[3]权吉浩.中西乐器法[M].北京:人民音乐出版社,2016.

[4]赵德义,胡向阳.小型乐队编配[M].北京:人民音乐出版社,2016.

[5]【英】穆斯柯.卡尔那.20世纪和声研究(二)——当代和声[M].上海:上海音乐学院出版社,2019.