花厅墓地玉器再认识

——兼论中国史前时期海岱系玉器文化的形成

2020-09-02栾丰实袁波文

栾丰实 袁波文

(山东大学历史文化学院 山东济南 250100)

内容提要:花厅墓地出土玉器主要有大汶口文化自身因素和良渚文化因素两部分。长方形钺、环璧类玉器和各种耳饰,应是大汶口文化的自身因素。刻有神徽的玉琮、琮形管、玉璜、玉梳背、刻有神徽纹样的玉锥形器和有段玉锛以及多数串饰,则来自南方的良渚文化。花厅墓地之前的大汶口文化早期阶段,海岱地区玉器数量和种类均较少,尚未形成独立的玉器文化体系。到花厅墓地时期的大汶口文化中晚期阶段,在良渚文化的强烈影响下,逐渐形成以玉钺、大型玉刀、各种环璧、牙璧及梯形绿松石耳饰等为基本内容的海岱系玉器文化。这一玉器文化体系的形成对中原地区龙山文化和二里头文化玉器的产生和发展产生了直接或间接的影响。

江苏新沂花厅遗址是最早发现并发掘的大汶口文化遗址,从1952年开始发掘以来,在墓葬的随葬品中就陆续发现来自南方的良渚文化因素,如陶器中的双鼻壶等[1]。但因为发掘规模小,当时发现的都是一些小型墓葬,研究未能深入展开。随着中国东部地区考古工作的开展和研究的不断深入,学界逐渐认识到这一地区的新石器时代文化与中原地区的分属两个不同的文化系统。而花厅期或花厅类型的提出[2],则是基于花厅遗址的年代较为清楚,文化内涵较为丰富,代表了黄淮下游地区史前文化的一个发展阶段。与之前的刘林期(刘林类型),之后的大汶口文化晚期或景芝期一起,代表了龙山文化之前即大汶口文化的三个发展阶段。

1987和1989年花厅墓地又经两次发掘,在北区墓地发现10座大型墓葬,其中8座墓内发现数量不一的殉人,共出土了400多件(组)特色鲜明的玉器[3],在学界引起轰动。在此之前,江南地区良渚文化的考古发现日新月异,在最早发现良渚文化典型玉器的苏州草鞋山遗址之后,先后发现和发掘了上海青浦福泉山[4]、浙江余杭瑶山[5]和反山[6]等遗址,特别是瑶山和反山两处贵族墓地出土了大批高等级且制作精美的玉器,使学界对良渚文化的认知彻底改观。在这样的历史背景下,花厅玉器中具有典型良渚文化风格的玉琮、刻有简化神徽的玉锥形器和玉琮形管、玉冠状饰以及有段玉锛等,其良渚文化属性在发掘过程中就被认识。正是因为这些鲜明的良渚文化因素,严文明先生比较早地提出花厅墓地大型墓葬的墓主的身份是“异乡战死的英雄”[7]。此后学界从不同角度和方面对花厅墓地进行了深入探讨,而玉器一直是讨论的重要内容之一[8]。

花厅遗址共发掘了87座墓葬,出土玉器合计为447件(组)[9]。相对于瑶山和反山良渚文化墓地一座大型墓葬出土数百件玉器,花厅墓地出土的玉器数量并不算太多。但是,在大汶口文化的分布区之内,出土玉器数量之多,特别是以墓葬来统计的话,目前还没有超过花厅墓地的发现。

关于玉器的探讨,学界多从功能和用途的角度进行,即将其划分为礼仪类、工具类和装饰类玉器三大类。以下拟从花厅玉器的属性和来源,即大汶口文化的自身因素、外来因素等方面进行分析和讨论。

一、大汶口文化自身因素的玉器

大汶口文化自身因素的玉器大体上可以划分为三大类。

1.玉钺

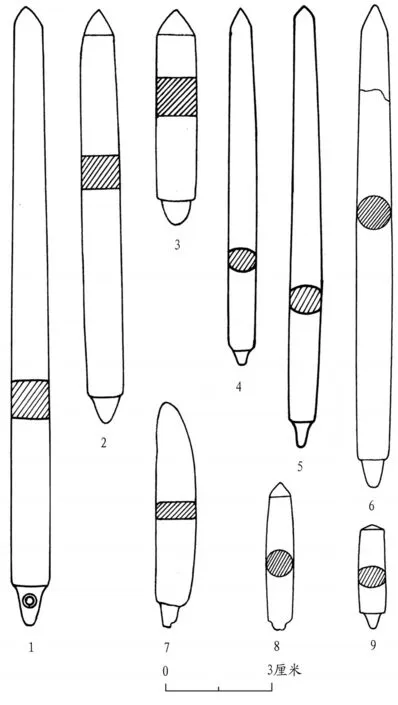

图一// 花厅墓地大汶口文化因素玉器

玉钺是海岱系玉器中最重要的礼器,花厅墓地数量不多,只发现3件[10],分别出自M35、M50和M46,均为长方形或近似长方形的梯形,黛绿色,器体窄长,刃部平直。M46︰12,顶端中部有一对钻的圆孔,个体略小,长15.5、宽6.6~7.6厘米(图一︰1)。M50︰10,顶端有一大一小双孔,个体较大,长21、宽12厘米(图一︰2)。M35的玉钺报告没有公布,从墓葬平面图上看,其形状与M50︰10相同,个体也很大,当在20厘米以上。这种窄长体的长方形近直刃钺,与良渚文化盛行的宽短弧刃“风”字形钺明显不同,而与大汶口—龙山文化系统的石钺、玉钺完全一致,并且可以在时代更早的大汶口文化早期阶段找到同类石钺的渊源,如山东兖州王因遗址在大汶口文化早期墓葬中就出土同类石钺(报告称之为石铲或石斧)[11]。

花厅出土玉钺的3座墓葬,M35和M50是有殉人的大墓。M46是一座中型墓葬,墓内出土玉器26件,其中包括左右手腕分别戴着一串由19、24个小玉珠穿成的串饰,玉器的种类除了玉钺之外,还有2件玉佩、3件玉镯、13件玉环,数量在整个墓地中排第4位,超过了多数大墓,全部随葬品的数量在花厅遗址墓葬中也可以排到第11位。墓主应该是中等墓葬中最显要的一位,甚至超过个别大型墓葬(如M4)。所以,M46的墓主是一个不可小视的重要人物。花厅墓地内能够使用玉钺的墓葬,都是当时社会上层和权贵。此外,花厅其他没有随葬玉钺的墓葬,有的使用了相同类型的石钺。如M18就出土4件石钺,3件位于墓主下肢中部(图一︰3),1件压在左上臂下。由陈放位置可知,其功能与玉钺是相同的。

2.环状玉器

环状玉器是花厅玉器中数量最多的一个玉器门类,包括玉镯、玉环、璧形小玉环、玉指环和玉连环等。

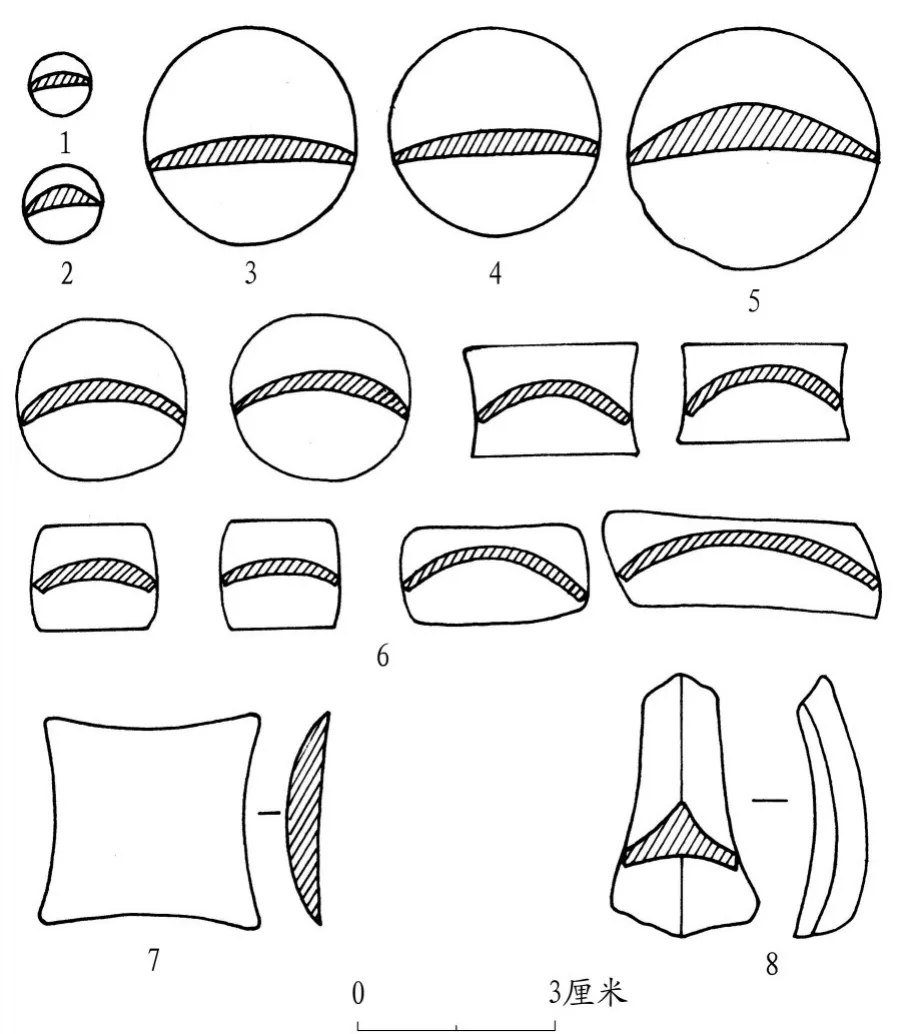

图二// 花厅墓地大汶口文化因素绿松石饰品

玉镯为矮筒形,高度差别较大,矮的只有1.5厘米,高的有3厘米(图一︰5、6)。这一类玉镯广泛发现于各地区的大汶口文化遗址中,如鲁南的大汶口[12]、鲁北的焦家[13]、鲁东的三里河[14]和前寨遗址[15]等。等级较低的遗址甚至以陶镯来替代,如鲁南兖州六里井[16]和野店遗址[17]等。其中野店遗址的陶镯出自大汶口文化早期偏晚阶段墓葬,时代明显要早一些。同时,我们注意到,良渚文化中的同类玉镯数量也较多,分布广泛。如瑶山墓地的每一座墓葬都出土数量不一的短筒形玉镯,其中M7多达10件[18]。

玉环较为复杂,一种是大孔窄边,报告称为镯(图一︰7、8)。一种肉部较宽,或可称为玉瑗(图一︰9)。这一类玉环大汶口文化和良渚文化均有,但数量都不是很多。

花厅还发现1件形制较为奇特的环(璧),报告称为“猪头形环”(图一︰16)。其形态与三里河M126︰7[19]相似,可能是牙璧的早期形态。

璧形小玉环的个体较小,直径多在3厘米左右,中孔较小,边壁较宽,形似璧(图一︰10—14)。这种小玉环是大汶口文化的常见器形。野店遗址大汶口文化中期的M22出土10件,M47出土15件。

玉指环花厅发现不多,共4件,断面为半圆形或圆形(图一︰4),有的一侧有两个相通的圆孔。相同的玉指环在大汶口、焦家等大汶口文化遗址中也有发现,出土时多套戴在拇指上。

花厅遗址发现的1件牌式双连环,平面为扁体长方形,两端各钻一个大圆孔,两侧边有刻划痕迹(图一︰15)。同类器形见于大汶口墓地,这里不仅有两孔,也有三孔和四孔者,形制与花厅所出完全相同。

值得注意的是,花厅墓地发掘的数十座大中型墓葬中基本没有出土大型玉璧[20]。玉璧在海岱系玉器中一直数量较少。而在南方良渚文化的高等级墓葬即贵族墓中,数量甚多。玉璧个体相对较大,是标志身份和财富的重要代表性玉器种类。如反山墓地9座墓葬中有7座发现玉璧,总数达130件之多,其中M20一座墓葬就有 43件[21]。

3.耳饰及其他绿松石装饰

花厅发现10件绿松石薄片耳饰,器体小而轻薄,长度多在3厘米以下,两面通体磨光,平面以梯形为主,个别为长方形,窄端穿一小孔,便于系戴(图二︰1—7)。这种薄片状穿孔绿松石耳饰,在海岱地区出现于北辛文化,一直延续到大汶口文化和龙山文化时期,是海岱地区史前居民广泛使用的耳部装饰。

耳饰在中国新石器时代出现较早,至迟在距今8000年前后的兴隆洼文化中,就发现有软玉质的玦形耳饰。之后,在南方地区的河姆渡文化、马家浜文化、崧泽文化、凌家滩文化和良渚文化中都出土过玉玦。从耳饰的材质和形制来看,花厅的薄片状穿孔耳饰应该是典型的大汶口文化式样和风格。

花厅墓地还发现一组绿松石薄片,共有10件,均出自M50,其中除了1件为圆形之外,其余9件均为圆角长方形,个体较小,长1、宽0.5厘米(图二︰8)。发掘者认为是玉钺尾端的镶嵌物。从绿松石片的形制和出土位置看,更有可能是镶嵌在某种有机质装饰物件之上的。

二、花厅玉器中的外来因素

花厅玉器中有较多的外来文化因素,主要是来自南方的良渚文化。花厅玉器中的典型良渚型玉器有琮、琮形管、刻有简化神徽的锥形器、玉梳背、璜等。

图三// 花厅墓地良渚文化因素玉器(一)

1.玉琮

共2件,均为圆筒形,直径在6~7、高度在3.5~4厘米之间。上下两节,分别刻有四组简化的神徽:一件较为具像,线条纤细流畅,构图和线条组合可以在良渚文化中找到相同者(图三︰6);另一件的型式表现得更为简化,只是用线条刻划出神人和兽面的面部轮廓(图三︰5)。采用这样的构图方式来表示神徽,主要出现在良渚文化偏晚阶段。

2.琮形管

共19件,报告公布线图者共7件,上下分节,有两节或三节之别,每节之间以平行线组相界隔。上下两节者,每一节又各分为上下两小节,上部只有象征神人口部的扁长方形,一周四个,下部则是兽面的双眼和扁长方形口部,一周只有一组或两组(图三︰2—4)。这样的表示方法与良渚文化同类器均为四组的构图方式有所不同。可能是花厅的琮形管过于细小,可以刻纹的范围比较局促所致。三节者则每节只是在转角处有四个扁长方形口部,兽面均已省略(图三︰1)。

3.刻划简化神徽的玉锥形器

共4件,2长2短,断面皆为方体,其中一件尾端的榫头部位有套管。较长者的下半部分为6节或8节,相互之间以两组平行凹线界隔,四角的位置各刻一个扁长方形,应是神人或神兽的口部(图三︰8、9)。较短者亦在下半部刻出神徽图案,因为整体较为短小,只分为上下两节,图案除了扁长方形口之外,之上还有象征双眼的圆圈,只是四组只有四个圆圈,相互借用(图三︰7)。同样的做法在反山M20的琮形管上也曾出现过[22]。

4.玉梳背

平面呈倒梯形,顶端中部下凹,中部雕出三个较宽的齿,底端内收成短榫状,榫的中部穿一孔(图四︰1)。过去均称这类器形为冠状器,后来在浙江海盐周家浜遗址出土一件玉背象牙梳[23],才确知这一类称为冠状器的玉器为梳背。此类器物在良渚文化中数量甚多,形制也比较复杂,有的还雕刻复杂的花纹,下部连接梳体的榫头上,孔的数量较多,一般在2—5个之间。使用这种复杂玉梳背的象牙梳,断非日常用的梳子,当具有更为重要的功能。

图四// 花厅墓地良渚文化因素玉器(二)

5.玉璜

共9件。整体呈半圆形,细部略有差异(图四︰2、6—8)。顶端中部下凹,内或雕刻成齿状、山状突起。两侧各穿一孔(个别穿三孔)。此类玉璜在良渚文化中分布较广,数量较多,而在大汶口文化中目前仅见于花厅墓地。

6.玉兽面

共4件。形似兽头正面,中部纵穿细孔,顶端两侧斜向穿孔,与中孔相连接。正反两面减地刻出简化兽面,即双眼和扁体圆角长方形口部(图七︰1)。同类兽面纹饰见于浙江嘉兴新地里良渚文化墓地 M28[24]。

7.玉端饰

1件。M18︰23,整体呈蘑菇形(图四︰3)。同类器形也见于良渚文化,多定为杖的端饰,如上海福泉山M9︰33[25]等。

8.有段玉锛

花厅遗址除了发现数量较多的有段石锛之外,还发现2件制作极为精细并且没有使用痕迹的有段玉锛。M50︰12,整体呈窄长条形,背部上四分之一位置有段(图四︰9)。此外,还发现1件个体甚小的有段玉锛(M2︰3),长1.45、宽1厘米,顶端穿一小孔,当为坠饰(图四︰5)。有段石锛是南方地区分布区域甚广、数量较多的生产工具,良渚文化时期十分流行。花厅墓地大型墓葬M50内出土的2件有段玉锛,做工十分考究,可能直接由南方良渚文化输入。

除了来自南方的玉器因素之外,花厅墓地也发现1件具有北方红山文化风格的玉器,即M32出土的1件小玉璧(M32︰20)。其平面形状近似圆角方形,两侧有断裂后缀合的小孔(图四︰4)。中心部位的孔较小,孔的边缘做成薄刃状。形制和风格均近似红山文化晚期的同类器[26]。相同的玉器风格也见于鲁南的邹城野店和济南郊区的平阴周河[27]等遗址。

三、较为特殊的三类玉器

除了较为明确的大汶口文化自身因素和外来因素之外,花厅墓地出土玉器中还有一些不好判定文化属性或来源的装饰用玉器,主要有以下三类。

1.玉锥形器

图五// 花厅墓地出土玉锥形器

所谓玉锥形器,是由前、中、后三个部分组成,前为较为圆钝的尖,器身部分或长或短,断面以方形和圆形者居多。尾端或者内收呈榫头状,榫的后端或穿小孔。因其形状与箭头相似,也曾被称为镞形器。这种器形在大汶口文化中比较常见,数量也比较多,如大汶口遗址就出土29件,三里河遗址发现20件。锥形器在大汶口文化分布区内广泛分布,并且不限于玉质,普通遗址出土者多为石质,尾端一般无孔。如等级较高的陵阳河遗址锥形器多为玉质[28],而等级较低的枣庄建新遗址出土的8件均为石膏和蛋白石质[29]。随着区域文化交流的开展,锥形器和其他文化因素一起,跨海传播到渤海海峡北岸的辽东半岛南部地区[30]。同样,玉锥形器在良渚文化中的数量更多,不同等级类别的遗址都有出土。依据玉锥形器的形制特征,可以将其分为三大类:即方锥体、圆锥体和梭形[31]。良渚文化三类均有,而大汶口文化主要是前两类。

花厅墓地出土的玉锥形器除了4件刻有简化神徽图案,其余均为素面。花厅的玉锥形器比较复杂,长短差别较大,尾端多无孔(图五),既有与良渚文化相同者,也存在相当明显的区别。如制作相对较为粗糙,断面除了方形、圆形之外,也有其他形状者,如长方形、椭圆形、三角形等。良渚文化的玉锥形器多制作得较为精致,断面以方形和圆形为主,其他形制者较少,尾端绝大多数有小孔。如此看来,可以认为花厅玉器中的玉锥形器,应该是在南方的良渚文化影响下产生的,在自身发展过程中又与良渚文化的锥形器有所区别。而器身雕刻简化神徽的玉锥形器,应该是由南方良渚文化直接输入。

2.薄玉片

共发现两组。平面形状不一,弧形,较薄,厚度约2毫米。分别出自大型墓葬M20和M23。M20的一组共7件,其中5件为圆形,整体向一面显著内弧,大小不一(图六︰1—5)。四边形和近梯形者各有1件(图六︰7、8)。出土时位于头骨右上方,底部为一片红彩,可能镶嵌于某种有机质物件之上。M23的一组共8件,平面为大小不一的扁长方形,内弧较甚(图六︰6)。亦集中出自头骨左上方,当是有机质物件上的镶嵌物。这种显著内弧的装饰性薄玉片在良渚文化中也有发现。大汶口文化中除了陵阳河遗址发现过1组7件之外[32],其他遗址中则比较少见。

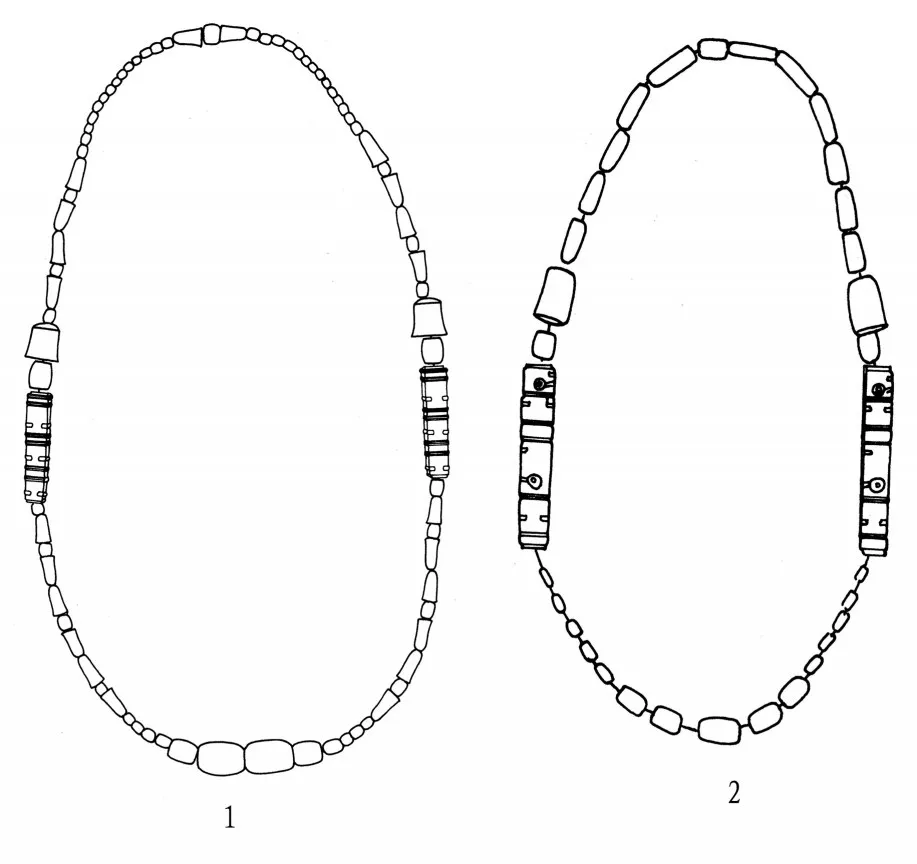

3.串饰

图六// 花厅墓地出土弧形玉片

花厅墓地发现6组玉串饰,分别出自北区的M4、M16、M18、M50、M60、M22,除了M22,其余均为大型墓葬。M4的墓主颈部有2串,一串为8颗白色穿孔玉珠,紧贴颈部;一串挂于胸前,由13颗白色穿孔小玉珠组成。M16的串饰最为复杂,上半部由一端粗而另一端细的玉管纵向排成,中部左右各有一上下两节神人和兽面俱全的琮形管,其上左右各有一个玉兽面,兽面的两侧各附加一组14颗小玉珠连成的串饰(图七︰1)。M22的串饰由18枚玉管和小玉珠组成。M18的串饰最长,使用了81枚玉管和玉珠,中部左右各有一个上中下三节的琮形管(图八︰1)。M50与M18的大同小异,只是所用管珠的数量较少(由33枚珠、管组成),整体也比较短,两侧亦各有一个上中下三节的琮形管(图八︰2)。M60与其他均不相同,是由一连串的璧形小玉环等组成,偏下部左右两侧各有一件玉璜和精工雕琢的方形穿孔小玉环,小玉环的四角正反面各浮雕出一个酷似鸳鸯的小玉鸟,下部正中有一玉璜和5枚穿孔玉坠(图七︰2)。

大汶口文化的一些遗址中也发现有各种串饰。如大汶口墓地的M10,墓主的颈部就发现3组串饰,各不相同。一组为31颗玉珠串成;一组为27枚一端穿孔的长方形玉石片,中间有两件尾端穿孔的玉锥形器;一组为19枚绿松石薄片,一端穿小孔连缀而成。野店M22和M47出土的串饰,均用璧形小玉环串连。总体上看,由于花厅墓地的多数串饰中间位置有典型的良渚文化琮形管或兽面和玉璜,并且与福泉山等遗址所出者相近。所以,这一类串饰来自良渚文化的可能性比较大。

图七// 花厅墓地出土玉项饰

四、关于海岱系玉器文化的形成

经过以上分析和讨论,花厅墓地出土玉器的文化因素已较为清楚,主要是本地大汶口文化自身因素和来自南方的良渚文化因素两大类别。这一点在墓葬的陶器上也表现得十分明确,随葬品中除了大汶口文化自身因素之外,也有不少明确来自良渚文化的陶器,或者与良渚文化关系密切的文化因素。

花厅礼仪用玉器的数量和种类相对比较少,功能比较单一的大型玉器只有钺和琮两类,并且数量都不多。这与良渚文化高等级的贵族墓葬内出土成套的琮、璧、钺组合显著不同,而与大汶口文化同等级墓葬的情况相仿。大汶口文化中晚期的大型中心聚落遗址,如大汶口[33]、焦家[34]、陵阳河[35]等,高等级墓葬中随葬的玉器莫不如此。这些遗址中作为单一用途的礼仪用玉,绝大多数情况下只有钺一类器物,其他如大型玉刀、玉璧等数量甚少,只是偶尔一见。

图八// 花厅墓地出土玉项饰

整体来看,花厅墓地的玉器既有自身特色,也受到来自南方良渚文化的强烈影响。在花厅遗址所处的大汶口文化中期之前,海岱地区史前文化中的玉器数量甚少,种类也十分简单。如在大汶口文化早期,玉器尚未成为一个具有重要地位的门类。也就是说,大汶口文化早期阶段的海岱地区,还没有形成具有自身特色的玉器文化。进入大汶口文化中期,随着生产力水平的发展和社会内部分化的加剧,海岱地区出现了几个统辖和控制一定区域的大型中心聚落,如大汶口、焦家、岗上[36]、金寨[37]和花厅等,这些重要聚落遗址的大中型墓葬中均发现数量可观的玉器,并且器形的种类也显著增多。这一阶段以长方形玉钺、大型多孔玉刀和各种璧环为主的玉器组合,构成了海岱系玉器的基本内涵。从这一意义上说,海岱系史前玉器系统的肇始和逐渐形成,与来自南方良渚文化的强烈影响密切相关。

大汶口文化晚期和龙山文化时期,海岱系玉器的种类不断扩展,如形制独特的牙璋、典型的牙璧和有领璧环、窄长条形的圭形器、绿松石镶嵌物等,加入到海岱系玉器的基本组合之中,最终形成特色鲜明的海岱系玉器文化。玉器的制作和加工工艺,也从以线切割为主的相对原始的开料技术,发展到以片切割为主的先进技术。所以,才出现了大汶口文化晚期和龙山文化时期那种器体极薄的片状玉器。同时,雕刻镂空和镶嵌技术也在原有基础上得到进一步发展,如山东西朱封遗址出土的透雕的神面玉簪[38]、丹土遗址出土的长度超过50厘米的多孔薄玉刀和大型玉牙璧[39]、两城镇遗址发现的神面玉圭和用绿松石薄片镶嵌或粘贴的鸟形器[40]等,这些就是其代表性作品。综合这些因素,就构成了海岱系玉器的风格和鲜明特征。而海岱系玉器文化形成之后,随着文化的传播和扩散,对中原文化区的同时期或略晚的龙山—二里头文化,如晋南的陶寺、陕北的石峁和豫西的二里头等具备了早期国家性质的都邑性聚落,产生了直接或间接的影响[41],为中华文明的最终形成做出了独特的贡献。

[1]南京博物院新沂工作组:《新沂花厅村新石器时代遗址概况》,《文物参考资料》1956年第7期。

[2]a.南京博物院:《江苏邳县大墩子遗址探掘报告》,《考古学报》1964年第2期;b.吴山菁:《略论青莲岗文化》,《文物》1973年第6期。

[3]南京博物院:《花厅——新石器时代墓地发掘报告》,文物出版社2003年。

[4]上海市文物管理委员会:《福泉山——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社2000年。

[5]浙江省文物考古研究所:《瑶山》,文物出版社2003年。

[6]浙江省文物考古研究所:《反山》,文物出版社2005年。

[7]严文明:《碰撞与征服——花厅墓地埋葬情况的思考》,《文物天地》1990年第6期。

[8]a.栾丰实:《花厅墓地初论》,《东南文化》1992年第1期;b.王根富:《花厅墓地初探》,《东南文化》1992年第2期;c.徐坚:《花厅墓地浅释》,《东南文化》1997年第3期;d.燕生东、春夏:《花厅墓地的文化性质》,《刘敦愿先生纪念文集》,山东大学出版社1998年;e.高广仁:《花厅墓地“文化两合现象”分析》,《东南文化》2009年第9期;f.黄建秋:《花厅墓地的人类学考察》,《东南文化》2007年第3期;g.卢建英:《花厅墓地玉器浅释》,《华夏考古》2009年第3期;h.黄建秋:《花厅墓地研究》,《华夏考古》2011年第3期。

[9]1953年南区和东区发掘20座墓葬,出土玉器13件;1987年南区和北区发掘墓葬26座,出土玉器142件(组);1989年北区发掘墓葬40座出土玉器292件(组)。合计447件(组),如果按单件计算,共有652件。当地博物馆还征集过一批玉器(48件),本文未作统计,见臧公珩:《新沂市博物馆藏花厅墓地出土文物》,《东南文化》1998年第3期。

[10]花厅墓地发现的玉钺虽然数量不多,但同类石钺多达27件。

[11]中国社会科学院考古研究所:《山东王因——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社2000年,图一九八、图一九九。

[12]山东省文物管理处、济南市博物馆:《大汶口——新石器时代墓葬发掘报告》,文物出版社1974年,图八三。

[13]a.山东大学考古学与博物馆学系、济南市章丘区城子崖遗址博物馆:《济南市章丘区焦家新石器时代遗址》,《考古》2018年第7期;b.王春法主编:《礼出东方——山东焦家遗址考古发现》,北京时代华文书局2019年。

[14]中国社会科学院考古研究所:《胶县三里河》,文物出版社1988年,图二五。

[15]山东博物馆、良渚博物院编:《玉润东方——大汶口—龙山·良渚玉器文化展》,文物出版社2014年,第164—165页。

[16]国家文物局考古领队培训班:《兖州六里井》,科学出版社1999年。

[17]山东省博物馆、山东省文物考古研究所:《邹县野店》,文物出版社1985年。

[18]同[5],第85页。

[19]同[14],第45页。

[20]1987年发掘之前,新沂市文化局派出工作组到花厅村,从农民手中征集到上百件玉器。1987年4月,农民挖土发现大玉璧1件、大型刻划神徽的玉锥形器3件。所以不排除花厅墓地有少量玉璧。参见[3],第4—5页。

[21]同[6],表一,第25页。

[22]同[6],图二一〇,第256页。

[23]浙江省文物考古研究所、海盐博物馆:《海盐周家浜遗址发掘概况》,《崧泽·良渚文化在嘉兴》,浙江摄影出版社2005年。

[24]浙江省文物考古研究所、桐乡市文物管理委员会:《新地里》,文物出版社2006年,图一五六,第329页。

[25]同[4],图六七,第94页。

[26]辽宁省文物考古研究所:《牛河梁——红山文化遗址发掘报告(1983-2003年度)》,文物出版社2012年,第85页,N2图三三,3;第94页,N2图四五,2;第130页,N2图五五,5、N16图八六,3。

[27]平阴周河遗址考古队:《山东平阴县周河遗址大汶口文化墓葬的发掘》,《考古》2014年第3期。周河遗址M4出土的三连璧、牙璧和环,孔的边缘均呈薄刃状,这种和花厅M32:20小玉璧一样的穿孔方式,主要见于红山文化。

[28]王树明:《山东莒县陵阳河大汶口文化墓葬发掘简报》,《史前研究》1987年第3期。

[29]山东省文物考古研究所、枣庄文化局:《枣庄建新——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社1996年。

[30]〔日〕澄田正一、小野山节、宫本一夫:《辽东半岛四平山积石冢の研究》,柳原出版株式会社2008年。1941年发掘的四平山积石冢,在M36和M48两座墓葬中各发现1件玉锥形器。M36出土的锥形器细长,横断面呈圆形;M48出土的锥形器粗短,横断面呈方形。尾端均无孔。

[31]栾丰实:《大汶口和良渚》,山东博物馆、良渚博物院编《玉润东方——大汶口—龙山文化·良渚玉器文化展》,文物出版社2014年。

[32]同[15],第110页。

[33]同[12]。

[34]同[13]a。

[35]同[28]。

[36]滕州市文物局:《滕州岗上遗址出土大汶口文化玉器》,《海岱考古》第十二辑,科学出版社2019年。

[37]a.张小雷:《安徽萧县金寨遗址发现大汶口至龙山文化遗迹》,《中国文物报》2018年12月14日第8版;b.安徽省文物考古研究所、萧县博物馆:《安徽萧县金寨新石器时代遗址北区2017年发掘简报》,《东南文化》2020年第3期。

[38]中国社会科学院考古研究所等:《临朐西朱封——山东龙山文化墓葬的发掘与研究》,文物出版社2018年。

[39]同[15],第94、113页。

[40]a.刘敦愿:《记两城镇遗址发现的两件石器》,《考古》1972年第4期;b.中美联合考古队:《两城镇——1998~2001年发掘报告》,文物出版社2016年,图2-329。

[41]a.栾丰实:《简论晋南地区龙山时代的玉器》,《文物》2010年第3期;b.栾丰实:《二里头遗址出土玉礼器中的东方因素》,《中原地区文明化进程学术研讨会文集》,科学出版社2006年。