呼伦湖地质地貌特征及其形成演化

2020-09-01吴桐雯李江海宋珏琛

吴桐雯,李江海,宋珏琛

( 1.中水东北勘测设计研究有限责任公司,吉林 长春 130021;2.北京大学地球与空间科学学院 造山带与地壳演化教育部重点实验室,北京 100871)

呼伦湖地区地处内蒙古自治区东北部呼伦贝尔市,是中国五大淡水湖之一,也是中国纬度最高的湖泊,面积约2 339 km2。湖盆呈不规则四边形,位于蒙古高原最低的区域,全境属于额尔古纳河流域。呼伦湖自然保护区在2002年列为全球重要湿地,之后又列为联合国教科文组织(UNESCO)世界生物圈保护区。

呼伦湖世界遗产潜力区自然资源丰富,区域内保存了中国呼伦贝尔最为完整的湖泊、草原、湿地生态系统,在有限的空间范围内,浓缩了山、河、湖、草原等景观要素和地貌类型,形成大面积少受人为因素影响的自然环境。随着2017年2月“呼伦贝尔景观和中国东北古代少数民族发源地”以 (iii)(vii)(ix)(x)条标准正式进入申报世界遗产预备清单,亟须反映呼伦湖地区地质地貌特征、地质演化过程的科学研究,以展示呼伦贝尔的草原美景和独一无二的地质学价值。

1 呼伦湖地区地貌特征

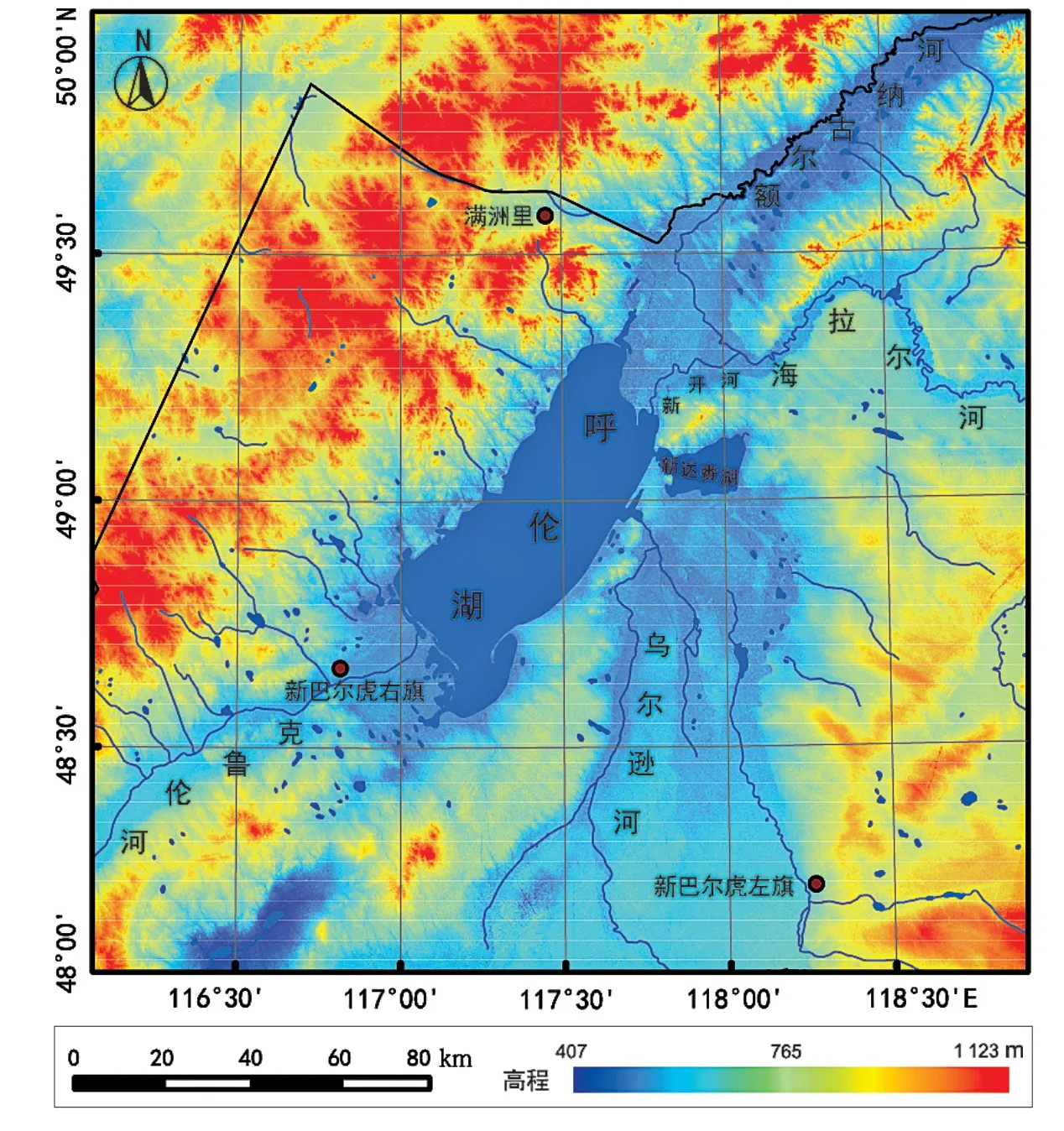

呼伦湖地区在地貌上位于海拉尔盆地的最低处,是呼伦贝尔高平原的一部分(徐占江,1989)[1],也是亚洲东部蒙古高原的组成部分,区内主要的地貌类型为波状起伏的高平原地貌,还有一些地区是山地和低山丘陵,高平原地貌与低山丘陵之间发育有开阔盆地,其他部分地区为湖滨平原及湖盆、切割不深的河谷盆地、沙质平原和沙丘等(闫敏华,2012)[2]。呼伦湖地貌按海拔高度可分为3个层次(崔显义,2015)[3]:第一层次的低山丘陵地貌位于呼伦湖西北方向,呈 NW 走向展布,海拔高度在 600~800 m,最高峰为巴彦乌拉山,海拔为1 011 m:第二层次的呼伦贝尔高平原地貌位于湖盆的东南部地区,并向东部延伸到大兴安岭的西坡,海拔高度在550~700 m;第三层次是沿湖泊-河流周边发育的冲积平原、湖滨平原和河谷盆地等,湖盆外分布带状的沙地平原,这一层次的地貌组成类型复杂,海拔高度在545~600 m(图1)。

图1 呼伦湖地区数字地形高程与水网分布图(地形数据来自地理空间数据云地形产品,分辨率30 m,河流-湖泊-湿地水网信息来源http://www.csdn.net)

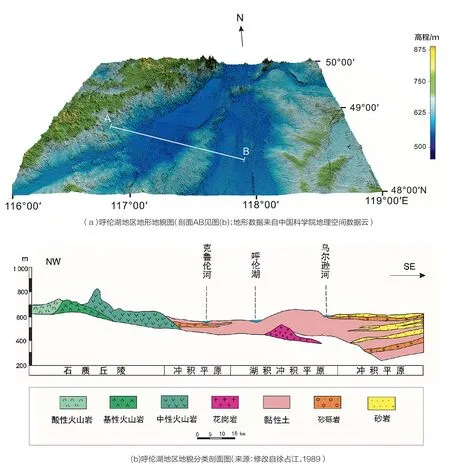

蒙古高原是亚洲大陆的冷源、世界的分水岭。区内山脉丘陵的走向和河流的流向基本与地质构造线吻合,大体上沿NNE向分布(巴·哈斯,2004)[4],西高东低。湖盆很浅四周起伏也不大,外营力作用对呼伦湖地区新生代地貌形成也有重要影响,有海拉尔河、克鲁伦河和额尔古纳河等水系同时切割侵蚀呼伦贝尔高平原的主体(程道宏,1999)[5](图2(a))。呼伦湖处在湖积冲积平原地貌内(图2(b)),广阔的湖滨相与冲积相平原位于呼伦湖东面和南面的环湖地带,由于河流堆积和冲刷作用,在呼伦湖附近形成了诸多河流型冲积平原(图2(b))。通过地貌分类和前人研究成果,将呼伦湖地区地质遗迹资源分为构造断层与湖岸侵蚀、岩浆岩、地层剖面、化石、山脉、草原沙地和第四纪冰缘遗迹7个类型(表1)。

图2 呼伦湖地区地形地貌

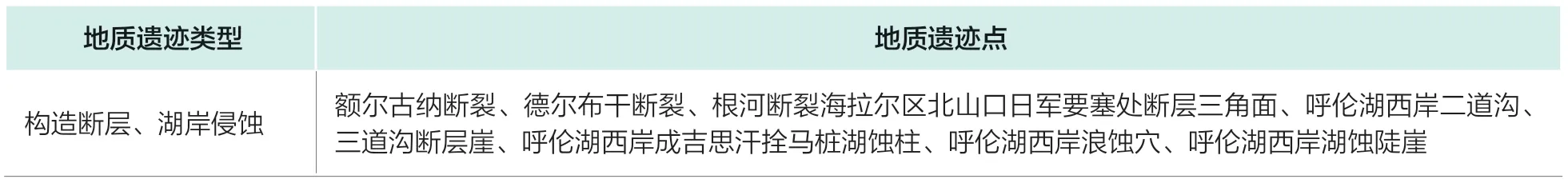

表1 呼伦湖地区地质遗迹分类列表

续表1

1.1 冻土分布类型

新生代以来,呼伦湖地区始终属于岛状多年冻土区的冰缘地貌环境,本文基于National Snow &Ice Data提供的环北极冻土数据,通过Global Mapper软件将环北极冻土数据集的冻土属性、冻土范围和含冰量属性字段按照摩尔威德投影方式进行成图,得到了呼伦贝尔地区不同类型冻土分布图(图3)。将现今冻土分布成图结果与《中国冰川冻土沙漠图》《中国冰雪冻土图》和中国1 ∶1 000万冻土区划及类型图资料进行比对,可将呼伦贝尔地区的冻土划分为3种主要类型,包括:①大片多年冻土,连续系数为70%~90%,在大兴安岭北部一带呈椭圆状连续分布;②不连续多年冻土,连续系数50%~90%,呈同心圆状包围在大片多年冻土区的四周,是大片多年冻土区与岛状多年冻土区的过渡位置;③岛状多年冻土,连续系数小于50%,冻土地貌呈零散状分布在呼伦湖地区北部的多数区域,是呼伦贝尔分布面积最广的冻土类型。冰缘地区的岛状冻土区分界线贴近于呼伦湖湖盆的南部,穿过呼伦湖冲积平原的中心,此分界线指示了呼伦湖一带冰缘地貌发育位置的最南端,说明古冰川、冰缘地貌分布区域在湖盆以南不可能存在,对呼伦湖第四纪古气候研究具有重要意义。

图3 呼伦贝尔不同类型冻土分布图(数据来自National Snow&Ice Data环北极冻土数据)

1.2 河流-湖泊-湿地水系

呼伦湖是蒙古高原地区水系发源地,分别和内蒙古贝尔湖、乌兰泡、海拉尔河、克鲁伦河、乌尔逊河、额尔古纳河和达兰鄂罗木河(现新开河)一起构成呼伦湖地区独特六河三湖水网格局(聂作平,2007)[6]。区内发育典型曲流河和双湖景观(呼伦湖、贝尔湖),呼伦湖属于吞吐性湖泊,在整个呼伦湖流域内扮演者至关重要的角色。

呼伦湖依靠多种水量的补给来源、消耗途径和水量落差,来影响其形状、面积、水位甚至水质的周期性变化。呼伦湖作为中国第四大淡水湖,蕴含着丰富的水资源,以呼伦湖为主体的六河三湖相通,周围还分布有时令湖河,总面积达到约3.72 km2,全流域大小河流80条,总长度2374.9 km(王荔弘,2006)[7]。

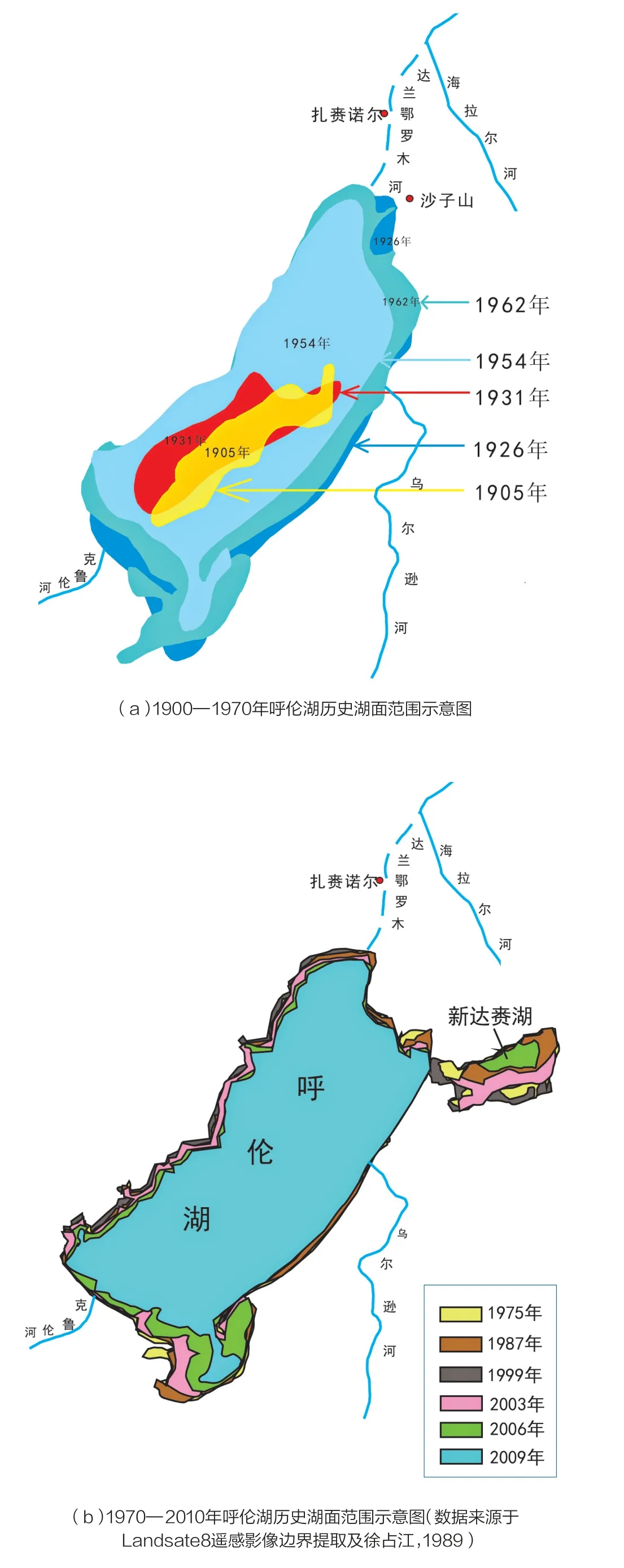

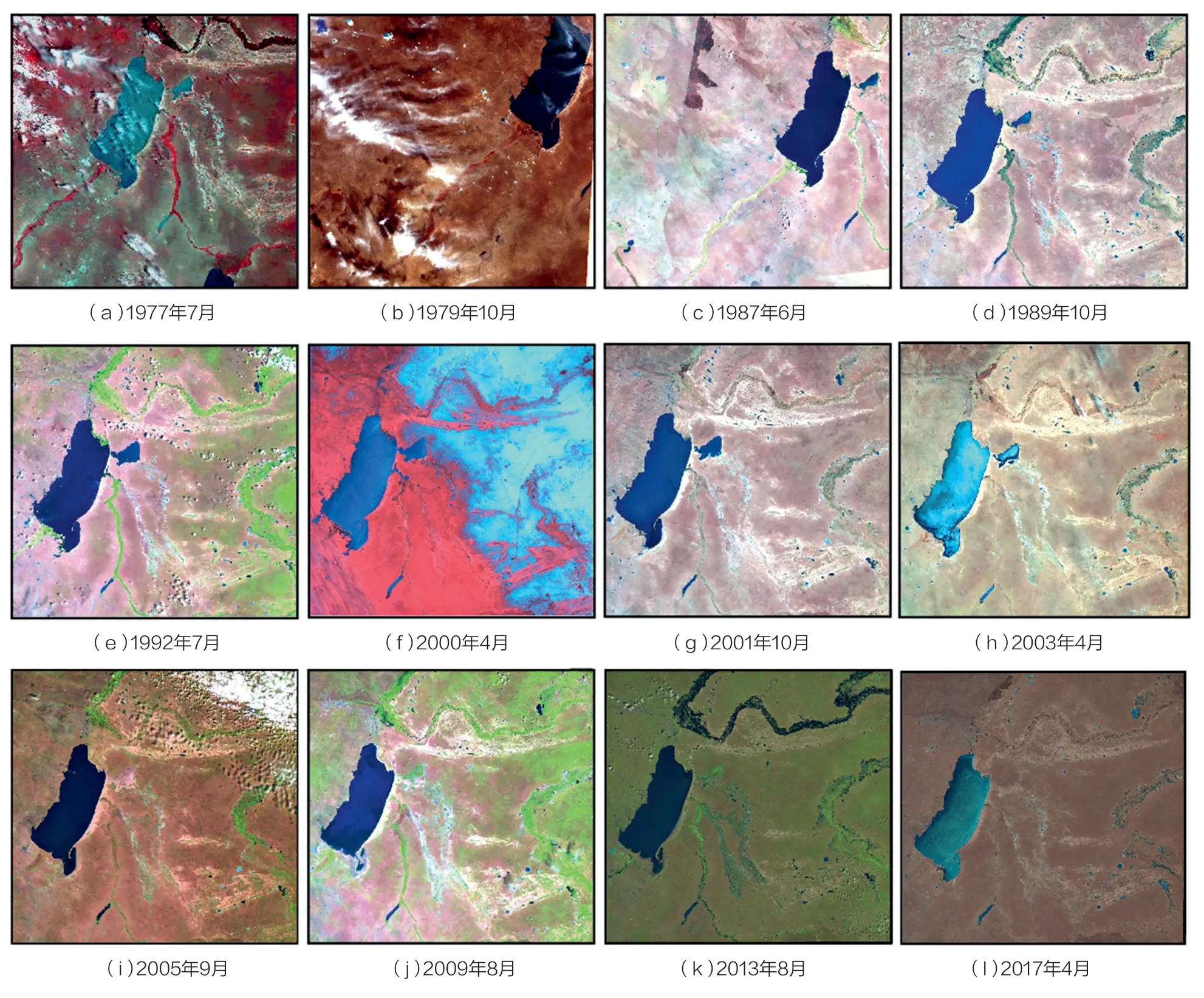

近100年来,呼伦湖湖水整体上发生了两次扩张和收缩,因为地壳的变化在1750年左右呼伦湖湖水不再外流,转变为一个内陆湖泊,直至19世纪初期成为一片沼泽,到1905年,湖长大约为20 km,宽10 km,水体深度约为1 m,湖泊面积达到有史以来的最小值(图4、图5),随着湖水面积缩小,水质变为咸水湖。但是1902—1905年内水体慢慢变多,1926年时长度达到200 km、宽100 km(李农,2010)[8]。1950—1970年之间,呼伦湖的水量逐渐增大而成为淡水湖,湖水的含盐量在777~1 100 mg/L,特别是1962年时呼伦湖面积扩张到2 315 km2,水体深度达到100年以来最高水平(张志波,1998)[9]。这引起了呼伦湖东岸双山子地区湖水决口,发育出新的小型湖泊——新达赉湖。伴生湖泊达赉湖在20世纪末期达到水体面积最大值,之后20年间湖泊面积缓慢衰退直至干涸。整体来看,1975年之后呼伦湖水量慢慢减少,除了20世纪90年代湖水面积有小范围增加之外,近50年来呼伦湖一直保持着逐年缩小的趋势。经测得2004年呼伦湖的水位相比1999年时减少2.14 m,直至现今呼伦湖的水质特征一直保持在微咸水湖的范围之内(李农,2010)[8]。

图4 1900年以来,呼伦湖湖水变化情况

图5 1977—2017年间呼伦湖和新达赉湖遥感影像图(数据来源于Landsat8 OLI-TIRS、Landsat7 ETM SLC、Landsat4-5 TM卫星数字产品,中心点位置经度118.234°E,48.859°N)

2 呼伦湖地区构造特征与演化

2.1 区域地质背景

呼伦湖是东北亚双断式断裂控制形成的典型构造湖盆,海拉尔盆地构造格局控制了呼伦湖区域地质地貌特征(崔显义,2015;王乃梁,2006;王苏民,1995)[3,10]。呼伦湖地区属于西伯利亚古板块蒙古-鄂霍茨克构造带东侧中段(张德平,1998)[11],是早白垩世-新生代形成的一个陆相断陷沉积盆地(陈均亮,2007)[12](图6),处在松嫩板块和额尔古纳板块之间的“佳蒙地块”(王成文,2008)[13]。

呼伦湖地区的构造整体上呈现出三坳两隆的构造格局(陈均亮,2007)[12],区内的两条区域深大断裂额尔古纳断裂、德尔布干断裂沿着NE方向发育,它们的活动对呼伦湖的形成演化以及水系格局具有重要的控制作用。呼伦湖中、新生代时期的构造活动,多与古太平洋板块俯冲于欧亚大陆之下的弧后伸展环境有关(Xu,2013)[14],伸展构造环境为东北亚新生代湖盆的发育提供了开始,并导致强烈的构造-岩浆活动。

2.2 呼伦湖古湖盆形成与演变

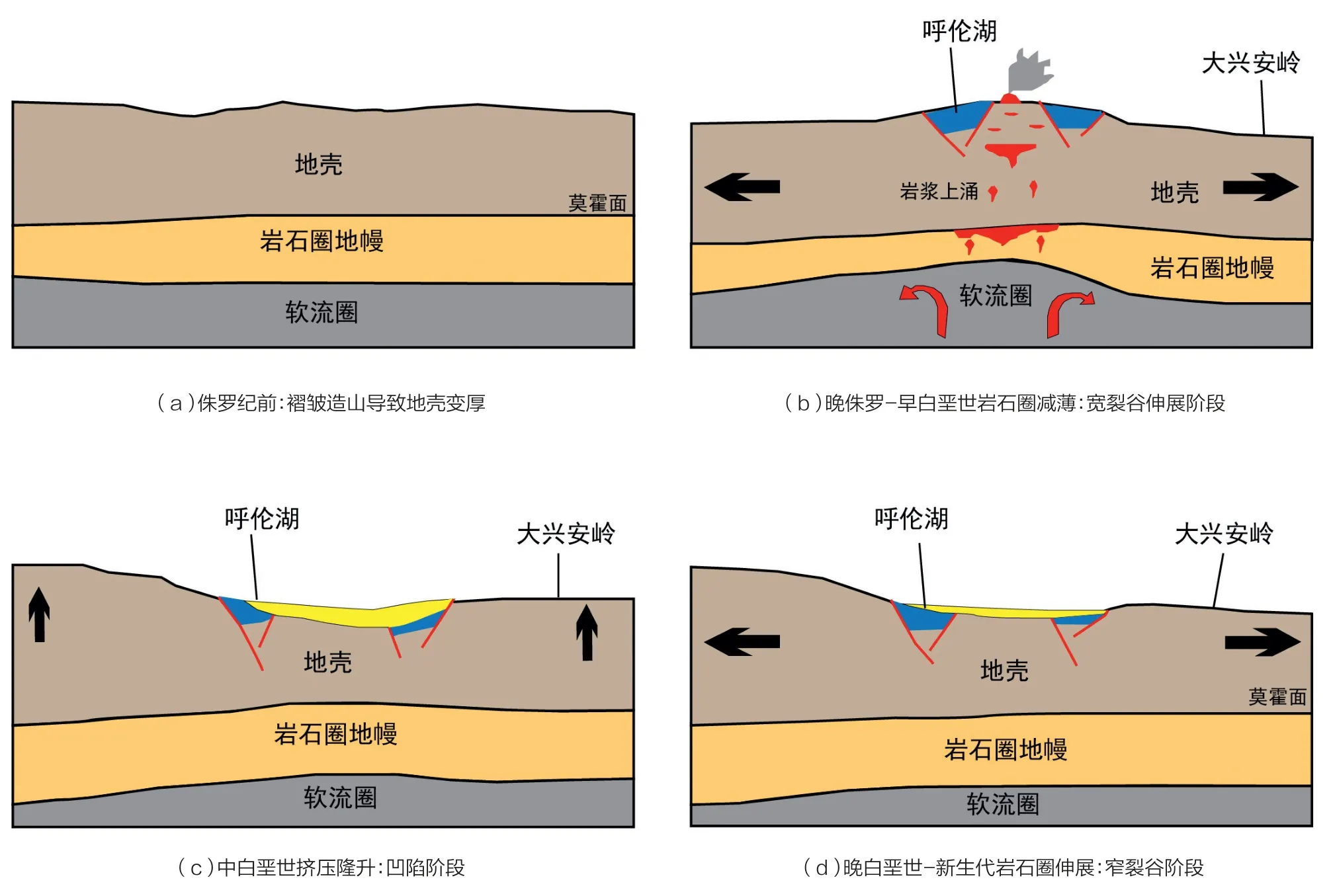

呼伦湖是东北亚典型的构造湖盆,构造演化受控于周边古太平洋板块俯冲、鄂霍茨克洋盆SE向挤压和深部构造影响。白垩纪是呼伦湖最重要的演化时期,区内主要地层和伸展环境的发育阶段都集中于早白垩纪。呼伦湖在中、新生代处于环太平洋构造阶段,晚侏罗纪-早白垩纪满洲里中酸性火山岩大面积喷发,同时形成海拉尔伸展断陷盆地(Xu,2013;张旭东,2007)[14-15]。

图6 呼伦湖地区中、新生代大地构造图(海岸线数据来自NOAAshorelines;造山带与构造域位置参考Bouysse,2014;岩浆岩构造单元参考Haghipour,2006;沉积盆地位置参考IHS)

呼伦湖地区在石炭纪以前都处于海洋环境,由于受蒙古-鄂霍次克洋闭合演化的影响,在约300 Ma(中-晚石炭世)时呼伦湖地区隆升成陆。晚侏罗世时发生强烈持续的下降,盆地下降沉积了约1 200 m的晚侏罗-下白垩统含煤地层(徐占江,1989)[1]。白垩纪时期呼伦湖继续接受煤层沉积,出现了强烈的火山喷发作用,在晚侏罗世-早白垩世时剧烈的中酸性岩浆岩喷溢而出,形成了约2 km厚度的中生代火山岩(徐占江,1989)(图7)[1]。呼伦湖位于华北板块、西伯利亚板块与太平洋板块交汇的地区,中生代以后成为环太平洋构造域的一部分(Wu,2005)[16],伊泽纳奇板块与欧亚板块的俯冲造成海拉尔盆地的发育(崔显义,2015;王乃梁,1995;王苏民,1995)[3,10,19]。

图7 呼伦湖地区中、新生代演化阶段模式图(修改自张旭东,2007[15];梁琛岳,2018[17];张晓东,1994[18])

我国东北新生代断陷盆地群的形成受到太平洋板块俯冲作用有关的沟—弧—盆伸展体系(Ren J,2002;Xu,2013)[14,20]。古近纪时呼伦湖地区广泛抬升,因此缺失古新世-始新世时期沉积物,到渐新世时区内由于普遍下降,形成坳陷型湖盆(张德平,1998)[11]。渐新世时期呼伦湖形成了新的断裂和褶皱构造,沉积中心因此变为乌尔逊河东面和辉河地区(王苏民,1995)[10]。上新世末期,呼伦湖地区的再次抬升导致湖盆面积开始萎缩,期间发育有冰碛、冰水沉积物等有一定厚度的冰缘地貌形态,末次冰盛期之后,区内开始变得潮湿温暖,发育有密集的河网水系,古人类开始在此处生活(张德平,1998)[11]。

2.3 呼伦湖湖岸侵蚀作用

呼伦湖湖岸侵蚀及沉积地貌主要由古湖蚀台地、湖蚀柱、现代湖蚀台地、湖盆和湖堤组成,呼伦湖西侧断层陡崖是呼伦湖湖岸侵蚀作用下典型的岩壁形态特征(图8)。由于断层形成的岩石破碎带受到长时间湖水的侵蚀和冲刷作用,导致陡崖逐渐崩塌后退,形成现今直立陡峭的断崖形态(徐占江,1989)[1]。

在呼伦湖西岸成吉思汗拴马桩处、老虎嘴的陡崖处附近,可见到多处湖蚀洞,湖蚀洞穴口为圆形,洞口直径在1~2 m之间,湖蚀洞普遍高出呼伦湖水位线4 m,且发育在同一个水平线上,这表明现今湖蚀洞发育位置为古湖水所达到的高度,并推测湖蚀洞发育时期为全新世中期世界性湿润期(徐占江,1989)[1]。

从呼伦湖地形横切图中可以看出,呼伦湖西岸侵蚀显现更为明显,古湖蚀台地高度约为600 m,台地和湖盆之间偶尔发育湖蚀柱,地势均嶙峋陡峭,湖蚀柱高度与陡崖台地高度一致。

2.4 断层与历史地震活动

呼伦湖是受到区内德尔布干断裂、额尔古纳断裂两条双断式断裂控制形成的典型构造湖盆,控盆断裂是岩石圈强烈伸展变形的产物,影响着新生代以来呼伦湖的沉积演化和三坳两隆的地貌格局。区内构造断裂和河流基本沿着NE向发育,整体上反映为拉张背景(陈均亮,2007)[12]。新近纪时期呼伦湖新构造运动频繁,断层的复活运动为呼伦湖湖盆的发育奠定了基础,湖盆的整体形状受到两条断裂夹持的影响,导致呼伦湖湖盆的最终形状呈不规则的四边形。区内乌尔逊断陷与红旗断陷的最西界限是断层,乌尔逊河顺着次断层的方向流淌,达兰鄂罗木河(新开河)的起源发育也是呼伦湖地区构造与侵蚀活动互相影响的结果。

图8 呼伦湖湖岸侵蚀地貌地形剖面图(地形数据来自地理空间数据云,分辨率30 m)

呼伦湖一带历史地震监测和记录并不全面,本文统计了ISC地震网站上提供的地震数据(图9),再结合文献资料(朱智勇,2008;徐建德,1993;孙加林,1990)[21-23],汇总了1960—2018年呼伦湖历史地震分布表。其中,4.5级以上地震共18次,4级以上地震共42次,区内其他地震都聚集在约(20±5)km的深度上(徐建德,1993)[22]。从呼伦湖地区地震分布图可以看出,呼伦湖强地震类型并不常见,小型地震活动频繁,呈现出带状零散分布的格局。呼伦湖地区的两条活动断裂带呈NNE方向延伸,近100年来地震都发生在断裂带周围。

图9 呼伦湖地区地震分布图(数据来源于ISC历史地震数据)

3 呼伦湖申报世界自然遗产建议

2017年3月,呼伦贝尔申遗项目已列入申报世界遗产的预备清单,呼伦贝尔地区符合世界自然遗产标准(vii)、(ix)、(x),具有极高的美学价值和生态价值,呼伦湖作为我国第五大湖,代表了呼伦贝尔地区典型的湖泊地貌类型,是申报过程中的重点。

(1)呼伦贝尔大草原是目前所剩不多的未污染草原之一,也是大江大河的发源地,有很高的自然美景代表性。然而草原生态系统脆弱,生态承载能力有限,如果保护措施不到位草原就会变成沙地,草原的沙化将是未来提名地保护的重点。今后应加强当地保护与管理措施,自然生态景观不能受到当地工业化的干扰。

(2)呼伦湖水体面积多年来持续变化,给园区保护带来一定困难,1999年水位达到最高,2002年以来呼伦湖逐渐冷干化,2004年以来得以回升。未来应加强监测湖水面积变化,包括呼伦湖水系的相关河流的流量变化以及克鲁伦河和乌尔逊河的洪灾及断流现象等。

(3)扎赉诺尔地区煤矿工业十分发达,露天采矿点很多,对草原植被和扎赉诺尔古墓群有一定的破坏作用;呼伦贝尔地下水表层过高,容易被矿区污染,造成生态灾害,应该重点保护和管理。

(4)应积极开展全球对比研究。2017年俄罗斯与蒙古合作申报的达斡尔跨国世界遗产已成功列入世界遗产名录,其自然景观、生态条件与呼伦贝尔提名地十分相似(表2),在借鉴过程中应加强对比研究,突出呼伦贝尔地区申遗特色。

表2 呼伦湖与全球同类遗产地对比

续表2

续表2

4 结束语

本文从地质地貌角度出发,收集区域地质资料和高精度观测手段获得的地球物理数据,并通过地理信息平台表达呼伦湖地区地质地貌的最新成果和进展,为“呼伦贝尔景观和中国东北古代少数民族发源地”申报世界遗产提供依据。

(1)呼伦湖是东北亚典型的新生代构造湖盆,在湖盆形成过程中依次受到蒙古-鄂霍次克洋闭合时的造山挤压作用和古太平洋板块向欧亚板块的俯冲作用。白垩纪是呼伦湖最重要的演化时期,呼伦湖在中、新生代处于环太平洋构造阶段。

(2)呼伦湖是受到区内德尔布干断裂、额尔古纳断裂两条双断式断裂控制形成的典型构造湖盆,控盆断裂是岩石圈强烈伸展变形的产物,影响着新生代以来呼伦湖的沉积演化和三坳两隆的地貌格局。

(3)近100年来呼伦湖湖水整体上发生了两次扩张和收缩,1905年时呼伦湖湖泊面积达到有史以来的最小值,1950—1970年之间,呼伦湖的水量逐渐增大而变为淡水湖,1962年时呼伦湖面积达到100年以来最高水平,形成新的小型湖泊——新达赉湖,1975年之后,呼伦湖水量一直保持着逐年缩小的趋势。

(致谢:感谢中国城市规划设计研究院于涵专家、北京大学闻丞专家和北京大学宋珏琛、马雨轩两位同学在野外工作中的帮助。)