同源文化遗产的地方特性及其价值认知

——朝鲜时期园林的用石意指及其仙境构建

2020-09-01傅舒兰

傅舒兰

(浙江大学建筑工程学院,浙江 杭州 310058)

对同源文化遗产的地方特性及其价值认知这个议题的关注,来源于赴韩访学期间的游园体会。虽然通常认识中朝鲜园林溯源于中国文化,且很少为致力于勾画朝鲜特征的韩国学研究所关注,但笔者仍直观感受到了朝鲜时期园林用石不同于中国园林的特别之处,尤其是整块山岩入园、磐石引渠、开凿泉眼等做法。故逐渐从用石趣旨①2018年11月深圳大学“国学新视野下的故宫学与人文教育”国际学术研讨会中所作发言“中韩宫苑造园用石趣旨异同考”。这个话题,逐渐锁定到探求朝鲜园林的地方特性,即通过考察朝鲜时期园林用石的特殊“意指”——在不同尺度与道教重要意象的丹丘、三峰、九曲、玉流、仇池等建立联系进而构建仙境的方式,认知与定义其遗产价值。

梳理朝鲜园林相关研究,虽然近期亦有中文引介②国内近期亦有相关出版,如全面介绍朝鲜建筑文化包括造园典型案例的研究成果:李东华《朝鲜半岛古代建筑文化》东南大学出版社,2011;涉及中韩造园文化交流比较的著作:王贵祥、朴景子等《中韩古典园林概览》清华大学出版社,2013。,但从近代研究开展的脉络来看,主要集中在日本造园学与韩国造景学两个领域。日本造园学领域涉足较早,由田治六郎1935年发表《朝鲜庭院所见方池及其起源》一文开始,一直将“方池”作为朝鲜园林的显著特征与核心问题展开研究,围绕其来源提出各种假说。除了田治六郎的印度佛教东来说[1]之外,代表性的还有元贞喜与白在的神仙思想与阴阳五行说[2],以及外村中受朱熹“半亩方塘”典故影响的朝鲜儒学说[3]。对园林用石的关注,则相对较晚。为回应韩国学界提出日本枯山水来源于朝鲜石假山的论点,1994年外村中发表了题为《日韩的假山趣味》[4]一文。虽然论文本意在于援引造园和尚的文集笔录论证日本枯山水来源于日本禅宗佛教,再通过朝鲜通信史到访京都大仙院石庭并将其记录带回朝鲜,对朝鲜石假山的产生发挥了作用这一事实,反击韩国的枯山水来源于朝鲜石假山说。但其援引的和尚文集笔录,也同时论证和提出了枯山水之所以成立,其思想立足于中国的缩地之术、意寓“壶中天地”(仙境),做法则参考了中国山水画的技法理论“剩山剩水”。道教仙境的这一意旨,在元贞喜与白在论及韩国朝鲜时期造园手法的文章中,亦作为影响朝鲜园林形态的主要影响因素予以提出,并作为朝鲜园林研究的基本观点,影响了此后在日鲜裔学者针对重要个案展开的研究[5-8]。

韩国造景学领域与园林用石相关的研究,主要围绕“石假山”这个关键词展开。以学者尹英活的系列研究[9-10]为代表。从考证高丽时期石假山的缘起开始,展开了对韩国石假山类型及其历史性变迁的梳理,并进一步探讨石假山的表征意象。

从其研究来看,受成书于19世纪的《怡云志》[11]影响较大,主要关注了朝鲜园林中池沼范畴的叠石“假山”(池边叠石、叠石、池中叠石)与奇石盆栽。他认为朝鲜石假山的产生,较早可以追溯到高丽中期穆宗十九年(1116年)的开城满月台、高丽中期毅宗六年(1152年)秀昌宫北园以及高丽末期恭愍王二十二年(1373年)的世子宫花园,而目前多见的传统叠石做法可回溯到成任③成任(1421—1484)。在汉阳任王山的府宅(奇石、草木、流水、方池组成的池边石假山)以及朝鲜早期蔡寿④蔡寿(1449—1515)。宅(堆积奇石为小岛与将怪石个体安放池中两种形态)。尹英活等关于石假山表征意象的讨论,虽然与外村中一样,引用了类似朝鲜儒生的文集,但由于没有证明其与园林所有者或造园者的直接关联,因此只能大致体现了朝鲜文人认知咏唱自然山水的特点:从诗人“卧游山水”的欣赏形式,到通过用典的方式将其咏唱的山水意象与中国的山水意象经典联系起来——例如为道教神圣地理系统继承的山岳、仙岛等典故,还有阐发儒生的“仁者乐山智者乐水”生活理想等。

总的来说,受实例湮灭仅存遗迹、记录散落于文集或仅有口传等客观因素影响,以及早期学者关注“方池”的定式影响,朝鲜园林的研究呈现出多个案复原、少系统性梳理的情况。但是整合这些既有研究的描绘,还是可以总结出对于朝鲜园林外显特征、表征意象的共识性理解。从外显的形态来看,岩石中流水、方池中石岛的特征;而从其表征意象来看,虽然也有佛教东来、儒家朱子学影响等说法,但比较确切共通的一点认识是:园林立足于中国“缩地之术”,意寓“壶中天地(仙境)”,并指涉山岳、仙岛等为道教继承的神圣地理系统。而本文关注的朝鲜时期园林用石手法及其所指意象的议题,正是在前述的共识基础上,通过联系个案、人物、反映其思想的文字记录等,予以推进的具体求证。

1 自然风景的题名——丹丘洞门、岛潭三峰与云仙九曲

从走访地方城市的情况来看,韩国目前通过题名自然风景来提取地方特色、巩固地方意象的做法,还是十分普遍的,多为“八景”⑤如安东八景:仙鱼暮帆、归来朝云、西岳晚钟、临清古塔、鹤驾归云、燕尾细雨、陶山明月、河回清风。。第一印象下,容易将这些八景与朝鲜八景图传统进行联系,但朝鲜历史上的八景更多指中国的潇湘八景[12]。虽然亦传高丽时代首都开城近郊有“松都八景”,但到了朝鲜时期几乎不可见以这种形式命名的当地风景。从本文选取作为考察对象的丹阳一地来说,现在常以传为朝鲜著名儒士李题名的“丹阳八景”作地方特色宣传。但若梳理历史材料,会发现这种集景没有在朝鲜时期的文本里出现,李也没有做过丹阳八景的题名。但是,这并不意味着朝鲜时期没有风景题名的传统,八景提及的“下仙岩、中仙岩、上仙岩、舍人岩、龟潭峰、玉笋峰、岛潭三峰、石门”,每一处都由来已久。

由于丹阳地理上恰好位于小白山脉切断汉江的位置,自古是为进入朝鲜东南腹地的咽喉,高丽时期设县赤山就是因为战争需要。之所以被命名为赤山、赤城、而后又有丹阳,主要在于岩土中的矿物成分使之呈现为红色⑥东国石品中有丹阳石,“出丹阳者,善引水至巅,而黄赤多出色”[11]。。同时,丹阳也有着深厚的文化底蕴,人杰地灵。高丽时期就产生了朝鲜史上赫赫有名的丹阳张氏和禹氏。其中特别是禹氏一支,有着解读了《程史易传》、为朝鲜儒学发展奠定重要根基的“易东先生”——禹倬。是传说中朝鲜王朝开国功臣郑道传的出生地。其父遵照术士指点,在途经丹阳三峰落宿草庵时遇禹氏少女而生。到高丽宗肃王后,丹阳升郡派驻知事,名贤大儒如李、黄应奎、黄俊良等也因此驻留写作了游记诗歌。同时还有诸多名士隐居,与李、黄俊良等交好的白衣宰相李而盛(之蕃)就在此地“骑青牛驾白鹤”。因此,不断有后世的文人画师慕名前来,写诗作画,包括著名的金正喜与崔北等。这些题记诗画,不仅能提供扎根朝鲜本土山水剖析其风景源流,亦是本文考察岩石意象的重要材料。

首先从官方记录来看,18世纪英祖命撰的《舆地图书》[13]在“忠清道 清风形胜”与“忠清道 丹阳山川”二节中提及了上述丹阳八景的主要景点。“丹阳山川”一节中描写得较为详细,依照山川走向逐次提到标志点:石峰三朵、石门、隐舟岩、岛潭、龟潭、苍霞亭、玉笋峰(丹丘洞门题字)、降仙台、下仙岩、中仙岩、上仙岩。令人印象深刻的是,“清风形胜”与“丹阳山川”两节中均提到了李(退溪先生、李文纯公)命名玉笋峰并在石上题刻“丹丘洞门”的故事,“清风形胜”,更是追加提到“玉笋龟潭之间有小石台,二层可坐,俗称龙岩。前面亦刻退溪小诗,碧水丹山界,清风明月楼,仙人不可待,惆怅独归舟,二十字。彩云峰在江之北,与玉笋峰隔江对峙,有若烟霞蒸郁而玄鹤间骞腾,故一峰称以玄鹤,皆退溪所名者也。”这些记录都指向了16世纪曾在丹阳任地方官的著名儒士李。

查阅名士文集确有一篇近2 000字的《丹阳山水可游者续记》,收录于李的《退溪先生文集卷》[14]。文章记录了他在丹阳为守时出入往来山水之所见,目的在于补前人之未备也。前人指的是文中多次提到的濯缨公⑦金孙(1464—1498)。“二乐楼记”[15]与故郡守林霁光的记文⑧林霁光的记文暂无可查。。行文中对于景点的记录,亦是依照行进线路展开。依次提及丹丘峡、雪马洞、长林驿、舍人岩、上津渡、栖鹘岩、岛潭(巨石三峰)、石门、佛岩(仙岩)、下津渡、凝清阁、花滩、龟潭、玉笋峰⑨“实地志之所谓加隐岩山”,“古人名之曰可隐”。(彩云、玄鹤、五老)、龟峰、再回到丹丘峡。记中写到“请名之曰玉笋,以其形也”,也写到“余于舟中,取酒吟诗,超然有御泠风游汗漫之意,因以名其之在下者曰彩云,其中者曰玄鹤,以其所见也,其上者曰五老,以其形也。”因此舆书中记载李命名若干景点一事确实存在,但写刻“丹丘洞门”之事却不见提及。

延此思路查阅15世纪到19世纪丹阳相关的文本和诗歌,对丹阳风景的集中描写多与李相似乘舟流。如金寿恒《文谷集》[16]有述“自寒碧楼下,乘舟流,历鹤栖岩、丹丘洞门、玉笋、降仙台、到龟潭,舍舟登岸,夕宿丹阳之凤栖亭。翌日早发,过栖鹘岩,涉上津到岛潭,乘小艇沿江上下,历览石门、隐舟岩诸胜境,少憩洪家亭舍,夕还丹阳。廿九还到龟潭,乘舟而归,漫赋一律。”又如金昌翕《三渊集》[17]有述“将游丹丘。遂与方舟而发。或先或后。音笛声。迭相腾奏。历鹤栖岩。溯花滩,滩。左眄桃花,凌江诸村。幽暧可栖。亦有七松亭森蔚可荫舟。无何玉笋峰出焉。霞标耸秀。矫若鸾鹤翥然。是为丹丘洞门。入洞而转右曰龟峰特立。左曰玄鹤,彩云,五老,可隐诸峰。次第见焉。中间行舟处。谓之龟潭。胜大略如此。兴会之繁。不可尽述”。

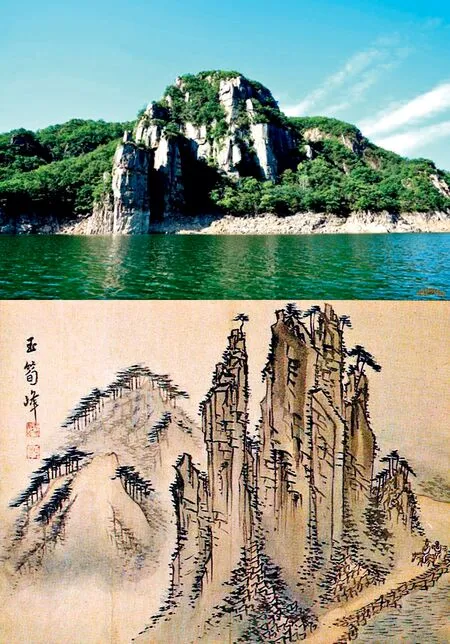

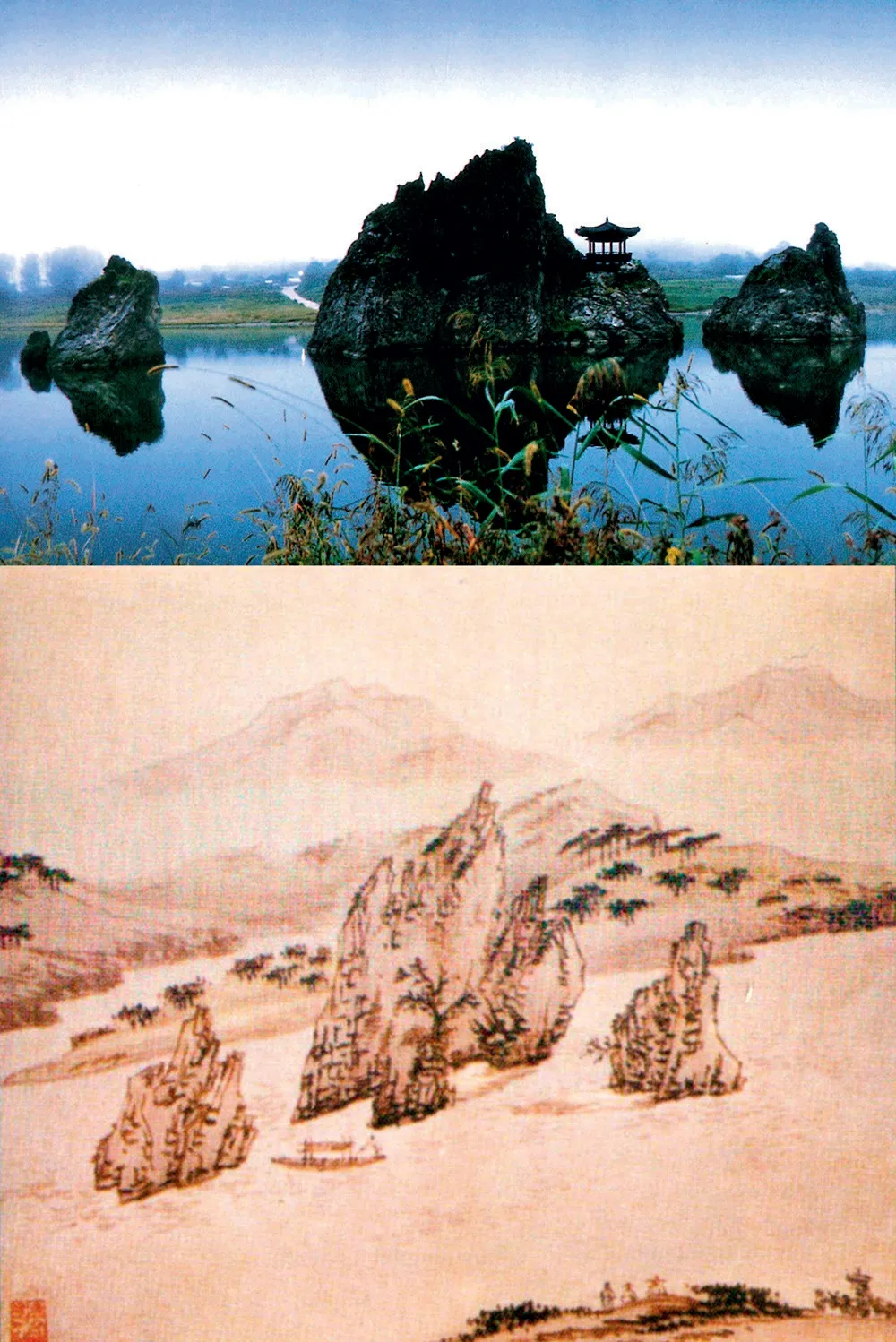

至此可以明确目前广为传播的丹阳八景,虽然看似包括了较早命名的景点,但这种集景在朝鲜时代的文本里没有出现过,还有误拾重复等问题如有龟潭却不作“龟潭峰”等。。从本土形成来看,较早形成并固化的多为景点,包括有命名的岩、峰、潭、亭、台。其中意象明确且较多入画的有“玉笋峰(丹丘洞门)(图1)”与“石峰三朵(岛潭三峰)(图2)”二处。而类似集景的形式,则出现较晚,是与丹阳看似无关的“云仙九曲”。下文依次展开。

图1 玉笋峰(丹丘洞门)[18]

图2 石峰三朵(岛潭三峰)[18]

至于玉笋峰上所刻的“丹丘洞门”4个大字,则更是直接强化了其仙境的意境。有“曾闻壶里秘乾坤,形胜丹丘第一门。山势远分千里脉,江流初发五台源。瑶坛定有餐霞客,云壑深藏避世村。邂逅来游如梦醒,仙梯他日更攀援”[16],亦有“紫霄东矗矗,醴泉西泠泠。况兹丹丘洞,素号真仙停”[20]。当然,4个大字并非李而是宋熙业宋熙业(1586—1661)。所刻,李世龟“游四郡录”[21]明确记录到“上玉笋前。南望丹丘洞门。维舟步上。以手摩挲石刻朱填。字画宛然。是郡守宋熙业所镌云。题名于其右。注壬申(1632年)游”。

此外,沿着“种玉”一说,还能与12—13世纪高丽王朝的造园经典建立直接的联系。李奎报“泰斋记”[22]记录其命名某公卿宅第“泰斋”园内各景,“岌然高者曰望站台也,翼然如飞者曰快心亭也”“其园曰芳华,井曰喷玉,池曰涵碧,竹轩曰种玉,皆言其状也”,其中还记录了选址造园的过程。宅第选在皇宫附近,卜卦得一良地,然后“寻泉脉之攸出,筑石而之”,再“因泉之泛滥者,潴作大池”“至于风轩水榭花坞竹阁,无不侈其制,使三十六洞之景,尽入于朱门华屋之内矣”。泰斋之名,来源于卦象。“易泰卦。有之曰,天地交而万物通,上下交而其志同。今公当君子道长之时,佐王同志,财成辅相,使万物大通而天地交泰。然后体逸心泰,得此优游之乐。则吾以泰名斋”。从描述来看,通常被纳入造园范畴的布局筑池和建造亭台楼阁,其实是在“卜卦、寻泉、筑井”基础上进行,目的是将道教仙境“三十六洞之景”纳入朱门华屋。而斋名从卦象、井名为喷玉的命名方式,更是意在点明其仙境意象。

相比于玉笋峰(丹丘洞门),岛潭三峰中“石峰三朵”意象则不需要太多说明,即可与造园中常用的“蓬莱三岛”仙境意象联系起来。同时也非常容易从名士诗歌中找到证据。比如李的《与李方伯泛岛潭》一诗是这样写的“山明枫叶水明沙,三岛斜阳带晚霞,为泊仙槎横翠壁,待看霜月涌金波”。其中“仙槎”典故出自晋张华的《博物志》,意指来往于海上和天河之间的竹木筏。又如洪履祥《岛潭次李丹阳叔平苍石韵》的头两句“三岛风烟望里开,早知灵境接蓬莱”,直接指向了蓬莱三岛的意象。或者是金昌协的《玉笋峰》的头二句“丹丘我已到,三秀若可采”,则更是直接把岛潭比作了丹丘仙境。而李的又一首《龟潭》“众壑趋西出自东,峡门余怒始横通,几争激浪崩云上,缠入清潭拭镜中。鬼刻千形山露骨,仙游万仞鹤盘风,隐岩南畔苔矶石,灵境依然九曲同”的最后一句,不仅指向灵境,同时还引向讨论的下一个集景“云仙九曲”。

对于“云仙九曲”,从字面就可以与水面百转千回的地形特征有关,这一特征可以从前文提及李游记其乘舟顺水而下再行转回的行进路线感受。简明凝练记录了九曲命名与地形关系的文字,可见于19世纪李裕元的《葛川洞记》[23]。

具体罗列“云仙九曲”并介绍其来源的,则可见于更早18世纪的文本。郑宗鲁[24]丁巳(1797年)有诗乃“次云岩吴侍郎大益寄赠韵。并步其九曲十绝奉呈”。睦万中[25]亦有诗歌乃“云岩吴景三步武夷九曲“武夷九曲”的固定与意象文本,较早可参见明代衷仲孺《武夷山志(1643年)》,与明代道教发达有着直接关系。韵赋云仙九曲,见寄求和。仆生客也,如燕齐士谈蓬瀛,徒虚境耳”睦万中还记“云岩吴景三为灵光之明年秋。归丹峡旧亭。题诗曰丹邱何事等闲回。十载仙亭长碧苔。自是岩云无定住。有时来去去还来。录以见寄。余窝子代丹阳山灵答之曰。岁晏何曾待子回。床书坏径封苔。山中所有唯云水。一别仙亭肯复来。”。以及丁范祖[26]亦有“丹丘主人云岩。和武夷九曲诗韵。作丹邱九曲词。用其韵赋呈。”从3人的记录看,赋九曲诗均是应吴景寄来的云仙九曲而依次唱和。九曲分别为:一曲大隐潭、二曲黄庭洞、三曲水云亭、四曲炼丹窟、五曲道光壁、六曲四仙台、七曲舍人岩、八曲桃花潭、九曲云仙洞。另外吴景创作的云仙九曲,是和武夷九曲诗韵相似。虽然吴景的原诗暂无可考,但罗列3位诗人应和的作品(表1),可以窥见云仙九曲试图咏唱的内容和意境,皆将丹阳称颂为能与武夷洞天相媲美的仙境。

至此,大致可以总结出朝鲜在自然风景题名层面的特征,无论是由名士咏唱题名的“丹丘洞门”“岛潭三峰”也好,还是描绘地方的集景“云仙九曲”,都指向仙境的意象构建:其中与山岩意指相关的“丹丘”与“三峰”,是来源于中国古典神话,并逐渐为道教吸收象征神圣所在的典型;而与地理形态描述和地方风景意象构建相关的“九曲”与其中以“洞”命名的特征,直接引典武夷山的九曲洞天,反映了对理想居所的推崇。这种反映在朝鲜名士读取本地自然风景的文化取向,还会进一步经由造园——本质在于提取凝练自然风景典型特征,对园林尺度的用石手法和特征产生直接影响。

表1 云仙(丹丘)九曲诗歌

2 皇家的园林造景——玉流川、瑞岩与冽泉

对于园林尺度的考察,则主要围绕既有实体遗存又有图文可考的李氏皇家园林展开。首先当然是规模最大、遗存相对完整、做法类型丰富的昌德宫后苑。后苑不仅留有命名为“东阙图”1828到1830左右成图,肃宗命制。的多件界画绘本、命名为“东阙图形”的近代实测图纸对于这些相关图形的分析比较,可见论文:西垣安比古、万谷治子(2004),间(1)(建筑史·建筑意匠·建筑论),日本建筑学会近畿支部研究报告集.计画系 (44),1125-1128。,同时也有皇家志录等多样的文本记载。目前所见的昌德宫后苑研究中,除了早期以金铉等[27]为代表,使用东阙图分区,将后苑分割为空间、建筑、树木、水、石的5类要素,统计朝鲜时代宫殿造园形态要素及其特征的这类科技论文;近来较为突出的成果,是高丽大学校郑宇真[28]的系列研究成果。从内容来看,申相燮[29]整理了朝鲜存在曲水渠遗构的案例,其中涉及玉流川但未作展开考证;前述金铉等论文虽然分类中有一条“石”要素,但主要关注的怪石石函,与本节讨论不甚相关;郑宇真等[30]专门分析昌德宫玉流川的修景特征与变迁过程的论文,与本文拟抽取探讨的玉流川案例直接相关。

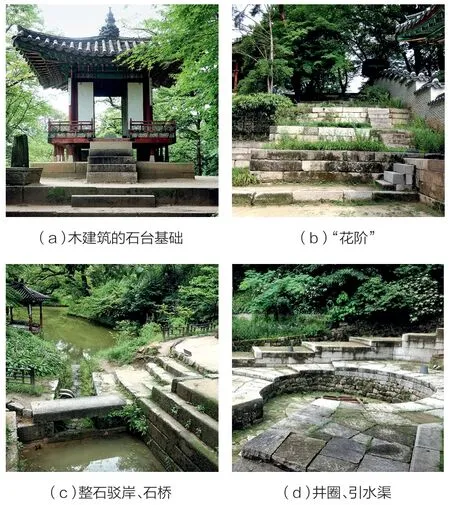

结合现场走访,对昌德宫使用石材(用石)的建造进行归类,主要有以下几种:建筑基座、石垣台阶(“花阶”)、驳岸池沿、井渠落水(图3)。这些建造多用整石、加上对比其他建材(木、砖瓦)所占比例很高的用材特征,所带来的是刚硬爽朗的整体意象特征。直接区别于多用形态复杂的假山石构筑园林空间的苏州宅园,也区别于用石较少却拥有枯山水等具备鲜明意指和特殊造园手法的日本禅寺园林等。建造中之所以多选用石材,主要是因为朝鲜多山岩,可便利便宜地就近取材。从用石的具体部位来看,用石主要考虑的是石材坚固抗水蚀的功能性。再从具体做法中整石堆砌、极少雕刻的方面,可以看出以上几类建造中的用石,没有通过塑形或空间造型进行特殊意指的企图。

但如果再进一步考察后苑中标志性景点的塑造和构成,以突出地面的岩石为观赏主体、通过在石头上开凿渠道引水塑造的“玉流川”(图4),成为可以重点关注考察造园用石意指的重要案例对象。首先查阅工曹营造司的宫室记录《六典条例》[31]。“昌德宫在北部广化坊,国初建为别宫,仁祖癸亥被烧,丁亥命撤仁庆宫殿阁重建,名号虽仍,旧制尽变。”大致可知昌德宫在1623年(仁祖癸亥)烧失,1647年(丁亥)搬迁利用了原属仁庆宫的殿阁重建。又有玉流川边逍遥亭的记载,“逍遥亭在翠寒亭西,傍有玉流川。仁祖丙子建,初号叹逝亭,后改今名。”可见逍遥亭早于昌德宫重建、在1636年(仁祖丙子)建造,对应亭名初号“叹逝亭”。1636年对应明崇祯九年,又是后金崇德元年的情况,可见亭的建设是为悼念明朝灭亡。关于玉流川本身,六典条例中没有记录具体年代,只有一句“在逍遥亭西,石上刻三字,仁祖御笔。”再查《宫阙志》[32],有玉流川的条目“玉流川在逍遥亭西。石上刻三字即仁祖御笔。十四年丙子秋,凿石引川,逶迤岩畔,流至亭前,落为瀑布。肃庙制诗曰,飞流三百尺,遥落九天来,看是白虹起,成万壑雷,亲书刻于石上。”可见现在所见开凿引流的岩石“玉流川”,是与叹逝亭(后改称逍遥亭)同年完成,即仁祖当政后1636年。

图3 昌德宫使用石材(用石)的建造(来源:作者自摄)

图4 玉流川(来源:作者自摄)

同时,《宫阙志》中相关的记载,还陆续提到了玉流川的造景手法、命名来源和表征意象等。首先看造景手法,宫阙志太极亭条目中提到“肃庙御制上林三亭记,曰:昔我圣祖雅爱山水,于上林清幽之所,相地之便建构三亭。后背崇山前临玉流,太极清漪逍遥是已,又于亭之旁,凿池灌水,凿石引流。而制度既不侈大,气像十分潇洒,是固三亭之大观也”《扈驾游禁苑记》中亦有更为详细的描述“亭前奇岩横卧。有刻数行书。苔蚀未能谛视。岩端石面。嵌空层叠。绝类画家斧劈。盖天巧非人工也。岩下磐石平铺。周几二十余步。引泉作流觞曲水。水绕亭之此。堕下为瀑布。环亭背而流。亭稍北有方池。池中有亭。扁以清漪。覆以茅。稍南又有一亭临池。扁以太极。流觞曲水者。盖发源于两池也。”[34]。由此可见,玉流川这个景观,主要通过开凿岩石完成,其中包括凿出蓄水池与引流水道的两个部分。以上的文字记载,配合实物遗存体现的形态特征,使人直接联想并对比《园冶》[33]中对于曲水做法的记载。“曲水,皆凿石槽。上置石龙头喷水者,斯费工,类俗。何不以理涧法,上理石泉,口如瀑布,亦可流觞,似得天然之趣。”玉流川所用的,就是第二种追求天然之趣的做法——凿石理涧法:通过在岩石上开凿石槽,引上游的泉水、在岩石上弯曲流淌,最后形如瀑布落下。

其次考察命名来源。《宫阙志》在逍遥亭的条目中,明确提到“场西有亭曰观德,自亭转至二里许有泉,泉名玉流,洞名亦曰玉流。洞中有数三亭也,曰逍遥曰清漪曰太极曰笼山曰翠寒。其中逍遥之亭,真人间奇绝处也,前有流觞曲水之美,后有茂林修竹之盛。”由此可见玉流川的命名与所在地的原名“玉流洞”直接相关。同时这个地名的命名也十分具有朝鲜特征至今沿用。,在上一节讨论云仙九曲时就提到过类似的地名,如“葛川洞”“黄庭洞”等。所名之地,首先有泉水,泉名“玉流”,因而得名为“玉流洞”。这里“洞”的字义接近“洞天”,取适宜居住之地的意思。

再进一步考察表征意象。包括以上提及的六典条例与宫阙志在内,官方记载鲜有提及地名玉流泉的由来,也不见提及造景时仁宗的设想,因此只能从多方的侧面描述和记载来加以推测论证。从玉流川附近祭祀明帝的大报坛以及最早建亭是为“叹逝”大明朝来看,有一种可能是通过抽象勾勒来表征大明江山,但这种推测在笔者所见的志录文集中缺乏印证材料。再从通常园林造景会意指实际存在的自然风景这一点出发,考察与玉流泉、玉流川同名的地点。《舆地图书》[13]中确有记载二处同名之泉(川)另一处在平安道江界,记载较为简单:“玉溜泉在府北二十里,獐项山下有泉出自岩,当冬不,上有小亭。”。其中位于黄海道平山的一处,是由明朝使臣朱之番命名的风景名胜地:“玉溜川在府北三十里,安城面葱秀山岩隙,如溜滴,华使朱之番名曰玉溜。玉溜泉三字刻于岩上又有玉乱灵岩丹刻亦华使之笔以东方名胜之地称云”。这处名胜在金的《溪岩日录》中亦有提及,可作印证:“石壁溪潭,清致可玩,壁下有玉溜泉,自岩中出滴,有董天使碑,朱之蕃天使题额刻壁,往观之,酌数杯”。那么可以试想,倘若后苑玉流川是意欲指涉玉溜川这一名胜地,那么依然是与大明朝脱不开关系。从命名来看,玉流川造景,很可能最早基于刻画并指涉意欲纪念的大明朝。

但是,若从官方志录中后期君王御制诗赋以及实地参访臣子的文记来看,在亭名改为“逍遥”之后,玉流川也被赋予了不同的意象。其中一个特别明确、不断通过诗赋和御前文化活动强化的形象是“兰亭禊会”。最早赋予兰亭意象的是正祖御制逍遥流觞诗“玉清流曲曲长,近栏山色纳新凉,濠梁自有观鱼乐,可但兰亭递羽觞”其他还有正祖《弘斋全书卷五 诗一》雨后。看玉流川有。1814。积雨初收晚日妍。坐来高阁听新泉。泉声浑与心俱净。耐许织尘到此筵[35]。。此后到了纯祖更是“召禁直学士仿兰亭修序”,在春夏之交与诸臣沿九曲之水列坐饮酒赋诗唱和抒怀(乾隆)上将赏花于内苑,召时、原任阁臣,并及其子若弟焉,又特召曾经承旨、史官若而人,以足三十九人之数。盖是年癸丑,是月暮春,仿兰亭禊会也。命诸臣纵观内苑诸胜,至玉流泉曲水而止焉,宣以酒馔,使各临流觞咏。上集晋人禊诗赋四言、五言二篇,命诸臣随所长赋之,既夕而罢,一时传为泰平胜事[36]。,留下许多应制诗歌。比如赵秉铉《成斋集卷之六 诗》中收录的玉流川联句。“一派清泉出。御制。泠泠山水音。为章云汉近。赵□□。如画洞天深。数曲通花径。徐淳。三丫转树阴。淙声戛玉。尹定铉。澄澈影浮金。境邃知源远。金兴根。回有路寻。液池连御气。金贤根。漱石涤尘心。随地过夷险。南秉哲。长流阅古今。听来籁息。尹宜善。松翠入瑶琴。御制。”这样的活动在后世多次开展诗御定 赓和录 谨依御定凡例。取散见于各编者。汇成此录。禁苑玉流洞笼山亭。陪圣驾作赏花宴。即席敬次御制俯示韵。时暮春十五日。融融一堂气。流作八方春。涧和莺歌软。花迎凤跸新。楼台上界出。云月太平。与报羲和道。千年驻去轮[37]。,即便到了近代日本统治时期,也是招待贵宾的场地。

其次是较为隐蔽的、隐藏在实用功能和探访文记中的仙境意象,即别有洞天的清修之地。1742年6月16日的承政院日记中,有一段讨论因暑气太盛而身体不适的王,应该到何处制药的对话记录“在鲁曰,琼玉膏制进,既有下教,当速为剂入。而自前御药,每制于南汉矣,近闻南汉城中,疠疫大炽,无一寺干净之处。北汉虽云高绝,而疠气孔惨,死亡相继。奉恩寺则本来浅近,非人迹隔远处,而亦有不净之报。此甚难处矣。上曰,南北汉既如此,则无宁制于阙中深僻处为净洁耶?在鲁曰,此则好矣。而事系变通,以此为难矣。上曰,大报坛近处,去城外不甚远,监剂时住着亦难,而酒坊则尤浅近矣。玉流泉最为深僻,鸡犬所不闻,且有间架,可以住接,此处好矣。此药之剂,多有禁方,而予则以为不必然矣。副提调李益曰,此如道家炼丹,其所致斋致洁,不无其义矣。在鲁曰,大抵精洁制成则好矣。医书禁忌虽多,上教所云不必如是者,实为通达矣。”。一臣子提议制作“琼玉膏”进献,但以往制药的南汉城瘟疫横行,可备选的北汉城、奉恩寺也有疫情报上,因此烦恼何处制药。于是王提议说,不如在宫中选最为深僻的玉流泉来制药。另一臣子大为赞同,认为赞同说“此如道家炼丹,其所致斋致洁,不无其义矣”。再有1764年6月15日的承政院日记,记载了王在玉流泉浸水治疗的举动丙辰六月十五日寅时。上御便殿。药房副提调入侍时,行都承旨李冕膺,假注书金履载,记事官金景焕,记注官金良倜,以次进伏讫。上曰, 膏剂连为善煎乎?冕膺曰,善煎矣。上曰,今日当移浸水中乎?冕膺曰,将待辰时,至移浸于玉流川,而上设横架,悬缸蘸水,如悬煎时样矣。命退,诸臣以次退出。。可见从实用角度来看,玉流泉是有治愈功效且适合制作丹药的场所。同时,也不断有探访文记提到这种意象,比如姜世晃的《扈驾游禁苑记》[34],在进入时就感叹“如入洞天”;正祖逍遥亭记中,感叹“一苑之胜咸萃于亭,奇峰异,层岩幽壑,朝暮四时,各呈其景,令人有潇洒出尘之想”。再晚一些还有李炳鲲在《退修斋日记》中“泉之左右前后,别开小洞府”等。

由上分析可见,位于昌德宫玉流洞(泉)区域、凿石造景的“玉流川”。做法上使用了凿岩理涧法,是由《园冶》记录、效法天然之趣的曲水做法。这一做法虽然记载于中国的文本,但在现存的苏州宅园中十分鲜见虽然现存未见,但若回溯明代及更早以前的园林,还是可见相似的典型。其中一处就是早于计成的万历年间的寄畅园,“曲涧”一景。具体可参见黄晓,刘珊珊.明代后期秦耀寄畅园历史沿革考[J].建筑史(第28辑),2012:112-135。,因而对比之下反而造成了笔者初访时的印象,感叹其不同于中国园林的用石手法。题名上虽然简单看来是照搬了地名的“玉流”二字,但亦可通过玉流(溜)二字来源,推测此景建造最初意指大明江山这一朝鲜王朝得以建立和效仿的理想国家;同时也可从赏景之亭更名“叹逝”为“逍遥”后,场地实际使用的情况看到玉流川对外对内两种不同的意指:对外玉流川逐渐成为君王仿“兰亭禊会”与群臣同乐的所在;对内则是洁净出尘的清修养生(制药)之所在。但无论是大明朝的江山意指、兰亭禊会的君臣同乐,还是清修养身的境外之地,都指向了一种理想世界的状态。虽然本文尚不足以界定这种理想世界的儒道之分,但从地名玉流洞诗文记录中指涉的“洞天”“洞府”,以及道教在明朝的兴盛等相关因素来看,玉流川的营造与意指的理想世界,在很大程度上受到了道教文化的影响。

当然只此一处的孤例是不足以说明问题的,因此笔者进一步走访考察了其他几处宫殿。在西阙庆熙宫、东阙昌庆宫(与昌德宫隔山布置)内均可见凿石引泉的造景遗存,有名可追的有“瑞岩”与“冽泉”两处(图5)。

庆熙宫的瑞岩,位于德游堂西北、形状奇特如龟,俗称王岩(王出岩)《宫阙志》记正祖御制庆熙宫志“德游堂亦内苑之别堂也,在会详殿西,其西有轩曰四勿 其北有小岩即所谓瑞岩者也……仁祖龙兴诞膺宝历天意所在,固非人力之所可容,今德游堂西北有二岩状如龟,俗传王出岩,斯亦异也。,在官方志录被反复提及。概括起来大致可作以下描述:暴君光海君之所以始建庆熙宫(1616年),正因此地有王岩(王气)《宫阙志》“光海八年丙辰作庆德仁德慈寿等宫 撤仁王山暇人家数千 征督材木调发僧君主深恶塞门洞宫有王气之说,夺其家作新阙,号曰庆德宫以压之。仁祖反正追崇,定元君为元宗,王气之说其奇识也,以上朝野佥载。”[38]。仁祖反正后未拆撤此地,亦是因此地为仁祖之父定远君居住过的“潜邸”《六典条例》记“会祥殿在崇政殿东北,大内正殿,元宗 潜邸旧宫。德游堂在会祥殿西北,四勿轩德游堂西南隅翼阁,南有苍松,松下有井,北有瑞岩。”[38]。“瑞岩”是肃宗在戊子年(1708年)的改名,改名时刻御笔瑞岩二字于四方石上、同时右侧再刻有“王岩”二字1773年记“丁卯/上御德游堂,亲传香,仍昼讲《大学》。上命入侍诸臣,往审瑞岩,仍命制进《瑞岩颂》,上制序文。瑞岩在德游堂西北,此阙即章陵旧邸。光海闻王岩之说,开宫于此,及仁祖大王反正,而癸巳来御于此宫。至肃庙戊子,改名曰瑞岩,以御笔大书二字,镌于四方石,右傍刻以俗称王岩,正征休祥,亦御笔也。”另,目前这两处题字均已遗失[36]。。但如若比较认真考察记载的时间,可以发现瑞岩之说要到英祖时期(1724—1776年)才集中出现。最早是甲子八月二十日(1744年)英祖与臣子讨论长宁殿营建事宜时提及瑞岩:“上曰,瑞岩,乃仁庙朝潜邸时系马之槐木存焉。或谓之升龙岩,而俗称王岩也。以御笔书之曰,瑞岩,此亦文也。”随后又数次借瑞岩感叹和抒发为王之心,庚辰十二月二十七日(1760年)感叹到“今六十七,复御此阙,此阙,即昔年潜邸也。瑞岩之记,正征休祥,即此也”;戊子二月初二日(1768年)又再感叹“而御此阙,若逢来岁,瑞岩在德游,御笔犹灿然,虽值此年,何心受酌?此亦苍苍悟予心”。

《承政院日记》乙未八月二十五日(1775年)记录的一段英祖感言,较为全面地体现了英祖对瑞岩是关乎国运的神圣所在这一认知。“噫,庆运宫追慕者有三。一则自龙湾回,几年御此,一则呜呼,昔年圣母西宫也,一则癸亥即阼处也。呜呼,中兴,于古于今,何代无也,而呜呼,癸亥,在朝鲜,百年中兴主也。此阙瑞岩,亦兴兆也。”同时,英祖还通过命令群臣观瞻、撰写称颂文等方式,将他的这一认知传达至朝野上下并加以固化。从《英祖实录》记载来看,1771年英祖就命臣子前去观瞻瑞岩丙子/上御泰宁殿,召时原任大臣,命开合瞻望御,仍示肃庙御制,命诸臣往见瑞岩及灵洌泉。;《承政院日记》中的记录更多,丙戌六月十二日(1766年)英祖先是问讯群臣诸医昨天是否去观瞻了瑞岩和御笔题字上曰,昨日见瑞岩而亦见御笔乎?致仁曰,臣等,率诸臣诸医,进去瞻玩矣。上曰,甚端妙矣。,癸巳十一月十一日(1773年)英祖开始命入侍诸臣观瞻瑞岩和御笔、并作瑞岩颂呈上上命入侍诸臣往审瑞岩,诸臣趋往奉审后,还为进伏。晦曰,前承下教,而今始仰睹,诚奇异而御笔卓越矣。上曰,大官以下,作瑞岩颂以进。,甲午二月初二日(1774年)再命作瑞岩颂仍命书传教曰,依顷者瑞岩颂。,乙未八月二十六日(1775年)还命诸臣赏析并作御制一句诗歌上御德游堂后苑,命诸臣,使之奉玩苑中先朝御笔亲题瑞岩。仍命书御制一句曰,庆熙德游有一岩,氤氲瑞气绕葱茏。。

总而言之,在这种通过王命不断传递认知的过程中,瑞岩作为庆熙宫内有王气的象征物,成为“朝野佥载”的通识。进而收录于后世君王命制的《宫阙志》与《六典条例》,成为以岩石象征神圣所在的经典。

相比于庆熙宫的瑞岩,昌庆宫内“冽泉”的记载极少。但从冽泉之名做一延伸,则发现3处可作为联系考察其意指的所在:第一处在庆熙宫内,是起名“灵冽”“泰宁殿西有温泉三井 曰灵冽”[38]。的温泉,与瑞岩一样象征祥瑞,也是英祖命大臣前往观瞻的神圣所在(乾隆)[36]丙子/上御泰宁殿,召时原任大臣,命开合瞻望御,仍示肃庙御制,命诸臣往见瑞岩及灵洌泉。;第二处在昌德宫为祭祀大明朝而建设的大报坛内,是起名“冽泉”的一道门,冽泉门是祭祀升坛的起点、圣坛与外界的分隔之门乾隆(清/高宗) 15[39]乾隆十五年庚午三月初五日辰时,上具冕服,出御映花堂前庭。亲传香伞扇侍卫如常仪。行都承旨南泰良,左承旨李普昱,右承旨洪益三,左副承旨李益辅,右副承旨赵载敏,记事官南鹤老·崔台衡·李宜哲·金圣佑入侍。益三奉进香祝。上填祝着押如礼,仍展览祝文而教曰,此乃常用祝文乎?益三曰,然矣。上曰,览此祭文,则百代之下,可令志士掩泣矣。上曰,都承旨进来。泰良进伏。上曰,祝文中神考毅庙等字,似皆上行书之,而今皆不上之矣。泰良曰,有太祖第一位,故压尊而不得上矣。上曰,永禧殿祝文亦如此例乎?顷日亲享时,鱼锡胤为大祝,必知之矣。仍命锡胤进来下询。锡胤曰,臣于仓卒中,未能详细记得矣。上祗传香祝。益三跪奉以出,安于香亭。上以步辇,由集成门入斋室,少顷,由朝宗门诣版位,行望位礼,由冽泉门升坛奉审,仍省器,又于冽泉门外省牲讫,还入斋室。诸臣遂退出。;第三处是在忠清道清州华阳洞,位于纪念大明朝的万东庙前华阳书院之内,斋名“冽泉”,斋外立有泣弓岩碑泣弓岩碑。在冽泉斋之外。大老哭孝宗讳辰处也。刻诗一绝。此日知何日。孤衷上帝临。侵晨痛哭后。抱膝更长吟。门人权尚夏题其背曰。先生尝于孝庙讳日。晓起痛哭于岩上。仍吟一绝。后人号其岩曰泣弓。盖取荆湖故事也。岁丁酉。方伯尹公宪柱谒庙讫。大书泣弓岩三字。刻石以示后。夏谨书先生绝句。仍略记之[40]。。由“历皇庙外庭。神厨前。又历冽泉斋。草堂有此门”的记载来看,冽泉斋亦是分隔神厨与草堂的标志界限历皇庙外庭。神厨前。又历冽泉斋。草堂有此门[40]。。再加上昌庆宫内题有“冽泉”的盘岩,正好位于主体宫殿与处于高地内苑的交界之处,由此可想冽泉此景的造成,应是为了标志和区分内苑秘境,并有指向神圣所在的意味。

其实,如果把目光从皇家园林再转向私人宅邸,不论是朝鲜造园史上有重要标本意义的潇洒园,还是目前尚遗存的两班宅邸内都能找到类似样本。另外,衍生考察的清州华阳洞,不仅也有与前节提到云仙九曲异曲同工、仿武夷九曲抽取自然风景的“华阳九曲”,同时志书中一笔记载“李与华阳院儒书。伏惟春寒。佥斋履万毖。酷爱巴谷岩泉之胜。且以老先生杖屦之地。风流弘远。庶为后学依归之所。昨年募僧缚得数间屋子于岩间。以寓高山之思。结构几完。而不幸遭罹祸衅。走伏雪岳下。此计左矣。窃念朱子武夷诗。有居然我泉石之句。”进一步提供了考察园林中盘岩引泉做法所指意象的线索。由岩石与泉水组合而成的“岩泉之胜”,之所以能在朝鲜提炼出上述有“玉流川”等印证的造园手法,除了与自然风景呼应意指的神圣所在之外,还与朝鲜文士推崇朱子引典武夷有直接关联,当然所引的武夷也是文士崇敬的理想之地。

至此,本节以朝鲜王朝皇家园林为主的,选取昌德宫“玉流川”、庆熙宫“瑞岩”、昌庆宫“冽泉”3例典型,对其造景用石手法及其表征意象进行的考察,可以得出以下基本观点:朝鲜园林的用石手法中,存在“磐石引泉”这种通过泉石意象叠加,利用大块盘岩凿刻引泉作曲水、再加以题名的特征做法。这种做法,不仅继承和反映了朝鲜名士阅读山岩风景的文化特征,用石意指神圣所在;同时也因朝鲜王朝将大明朝视为理想之国、憧憬“兰亭禊会”、独崇朱子学等相关文化背景,具有指向现实中构建理想之境的涵义。

3 贵族文士把玩的缩景——仇池

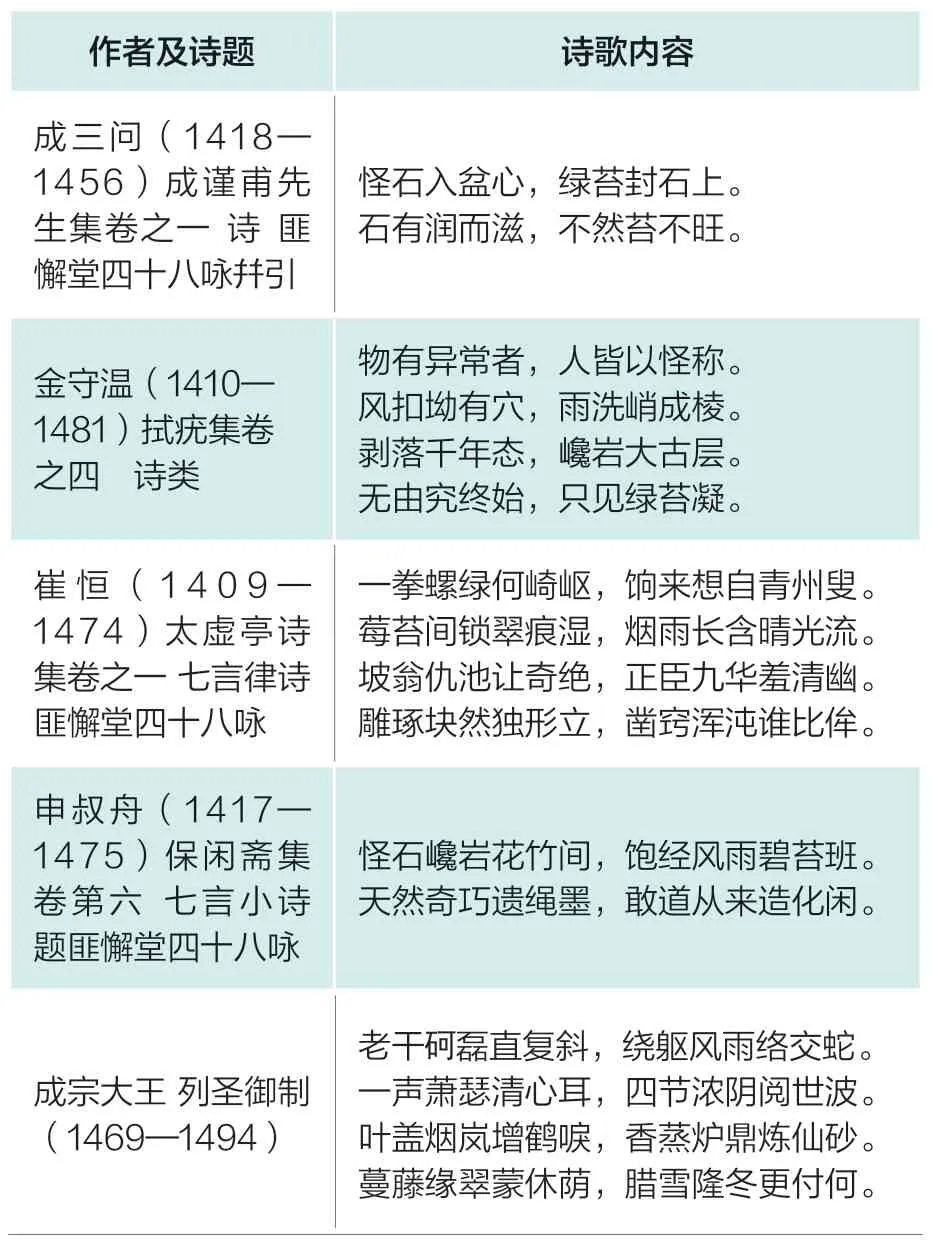

不同于以上自然山水风景与园林石泉造景,盆景尺度的奇石、怪石,不仅在现存朝鲜王朝时期的宫苑中很是多见(图6),也在文士赏景和雅趣中显要的存在。前文提及与15世纪朝鲜名士赏析风景并作题名相关的“匪懈堂四十八咏”中,就有“苔封怪石”与“假山烟岚”两景咏唱怪石与假山,并有金守温、成三问、成宗大王、申叔舟、崔恒等应题作诗歌唱和。同时,19世纪徐有渠集朝鲜社会大成的《林园十六志》中,也详细记录了假山与怪石知识的《怡云志》:先在总论“园林涧沼”提到池边石假山做法和维护“池边石假山法和假山辟蛇起雾方”。;后在“山斋清供(下)花、石供”的部分,收罗摘录了选玩怪石的相关方法与石品条目。由于池中置石或叠砌假山意指“三峰”与蓬莱仙境的事实,已有尹英活[9]详细考证,因此本节主要考察朝鲜文士把玩盆景怪石及其意指所在。

图6 昌德宫后苑中陈列的怪石(来源:作者自摄)

首先是四十八咏“苔封怪石”的意象。整理文士咏唱苔封怪石的诗歌(表2),可以较为明确地看到怪石意象的提取与固定是相对较早的15世纪。15世纪比较重要的文士,都有应和四十八咏的作品,包括成三问、金守温、崔恒、申叔舟等,还有成宗的列圣御制。诗作有五言、七言、绝句、律诗,没有规定的制式。从内容来看,以描绘“绿苔封石”润泽灵巧的形态为主。比如成三问“怪石入盆心,绿苔封石上,石有润而滋,不然苔不旺”一诗,就描绘了盆水坐养怪石、石质润泽生苔的景象。其他也有如金守温拓展针对石头之怪相貌的描述“风扣坳有穴,雨洗峭成棱,剥落千年态,巉岩大古层。”这些关于形态相貌的描述之外,也出现了若干对后世产生持续影响的仙境意象。比如崔恒的诗歌中,用“坡翁仇池让奇绝,正臣九华羞清幽”之句,将怪石与“坡翁仇池”与“正臣九华”的典故联系起来;或者在成宗御制诗中,用“叶盖烟岚增鹤唳,香蒸炉鼎炼仙砂”与道教行事联系起来,指向仙境。

表2 四十八咏“苔封怪石”诗歌五首

其次,再考查《怡云志》“山斋清供 下”记载的怪石知识。首先用“怪石相法”的条目,援引了米芾的“秀、瘦、雅、透”与赵希鹄《洞天清录》“怪石小而起峰,多有岩岫耸秀嵌之状,可登几案观玩”,点明怪石赏玩的要点。随后用“石上生苔法”“染石法”“泉石供”“水养怪石法”“冬月护石法”“运怪石法”5个条目,记录了怪石如何水养生苔,同时又如何保护(色泽、极端气候、运送)的要点。这几个作法要点的编选,印证了朝鲜怪石赏析注重“绿苔封石”润泽灵巧的形态。其中特别值得注意的是“泉石供”这个条目,“暑中取净子石垒盆盂以清泉养之,此斋阁中天然妙相也,能清暑长目力,东坡有怪石供此殆泉石供也。”把盆水养石法的产生,指向了宋代文豪苏轼。

接着考查随后长篇罗列的可选石品:“中国石品”“灵壁石、青州石、林虑石、太湖石、无为军石、临安石、武康石、昆山石、道州石、思溪石、开化石、英石、桂川石、江州石、袁石、平泉石、兖州石、袭庆石、峄山石、耒阳石、襄阳石、镇江石、清溪石、形石、仇池石、卞山石、吉州石、全州石、韶州石、融石、川石、小有洞天石”。与“东国(朝鲜)石品”“敬天石、新溪石、安山石、水落石、丰川石、丹阳石、德积石、金刚石、琅石、钟乳石、玉笋石、物象石”。。从石品的命名与诠释来看,条目选编主要受宋代杜绾《云林石谱》、赵希鹄《洞天清录》以及元代陆友《研北杂志》的影响,多从怪石的产地命名并以其物理特性的介绍为主。40余条中,从石名可见有特殊意指(人物和故事指向)的怪石,只有二例:仇池石与小有洞天石。其中仇池石条目释义,由于采用了《云林石谱》“仇州石”释义“韶州之东南七八十里,地名仇池,土中产小石峰峦岩宝甚奇巧石色清润扣之有声颇与清溪品目相类”,因此不能直接看出意指。相比之下,小有洞天石条目,使用《洞天清录》“东坡有洞天石,石下作一座子,座中藏香炉,引数窍正对峦宙间,每焚香则烟云满岫”的记录亦有明代林有麟《素园石谱》录“东坡小有洞天石 石下作一座中藏香炉引数窍正对岩岫间每焚香则云烟满岫后在豫章郡山谷家其家珍重常与谷身同置一箧今余过武林得之僧寮携归置之梅花馆恍然与苏眉山相对也。”[41],同泉石供一样,直接指向了宋代文豪苏轼。

再行考查仇池石条目,原典使用“仇池石”命名的是明代林有麟《素园石谱》。由于石谱配有绘图,具象化对应的石品命名,大半均有具体特指(藏石人物或形态意指如东坡的“壶中九华”石、张秋泉真人所藏的“小岱岳”石等[41]。)。考查其中仇池石条目的记载。首先是讲述“仇池”为何,直接引用了《水经注》水经注 卷二十:漾水。“汉水又东南径瞿堆西,又屈径瞿堆南,绝壁峭峙,孤险云高,望之形若覆唾壶。高二十余里,羊肠蟠道三十六回,《开山图》谓之仇夷,所谓积石嵯峨,岑隐阿者也。上有平田百顷,煮土成盐,因以「百顷」为号。山上丰水泉,所谓清泉涌沸,润气上流者也,汉武帝元鼎六年,开以为武都郡,天池大泽在西,故以都为目矣。王莽更名乐平郡,县曰循虏。常璩、范晔云,郡居河池,一名仇池,池方百顷,即指此也。左右悉白马氐矣。汉献帝建安中,有天水氐杨腾者,世居陇右,为氐大帅,子驹,勇健多计,徙居仇池,魏拜为百顷氐王。”[42]中原句:“绝壁峭峙,孤险云高,望之形若覆壶。其高二十余里,羊肠盘道三十六回,开山图谓之仇夷,所谓积石嵯峨,岭岑隐何者也。”不同于韶州地名仇池,这个水经注所提的仇池,虽然位置亦是可考在嘉陵江支流西汉水上流(现甘肃省成县),但主要因其描述的环境有如人间仙境而成为后世反复引典和指涉仙境的词汇。

这从《素园石谱》紧接其后的3段记载可以得到印证。先是关于苏轼在扬州得到了两块奇石,其中一块“绿色冈峦迤丽,有穴达于背,其一正白可鉴,渍以盆水置几案间”,赏玩时联想自己曾经梦里一游的“仇池”,不由唱诵杜甫的经典诗歌“万古仇池,潜通小有天”,并作诗歌一首以“一点空明在何处,老人真欲住仇池”结尾。此处不仅可以看出诗歌中引典之后再记载了苏轼好友王诜为一览其家藏仇池石而赋诗一首,第一段“海石来珠宫,秀色如蛾绿,坡陀尺寸间,宛转陵峦足”描绘了奇石形态;第二段“连娟二华顶,空洞三茅腹,初疑仇池化,又恐瀛洲蹙”比兴了包括仇池在内的四处仙境。再接着记载了苏轼弟子秦观所作的诗歌,也是在开头描述石头样貌后反复比兴仙境“信为小仇池,气象宛然足”或仙物“疑经女娲炼,或入金华牧”等。3条记录叠合,塑造了通过苔生怪石的形象、表征理想居所“仇池”仙境的怪石意指。前述崔恒“苔封怪石”诗中所引“东坡仇池”,正是引得此典。

以上从四十八咏苔生怪石的意象抽出,到诗赋引典与志录石品,均指向宋代文豪苏轼的特征,又促使我们进一步考察这种固定意象和所指是如何超越其他特征的中国怪石,在朝鲜获得了文士的普遍推崇。这与朝鲜文士崇尚学习苏轼的传统十分相关。从沈守庆记录朝鲜文士世界种种的《遣闲杂录》可以获得印证。其中一句“余少时,士子学习古诗者,皆读韩诗东坡,其来古矣”,就十分明确地阐述了这个事实:韩愈与苏轼的诗文是朝鲜文士学习的基础范本。苏轼痴迷玩石而留下诸多名篇中的意象,成为了朝鲜文士理解和欣赏怪石的文化基础。山斋清供的“泉石供”条目中提及的“怪石供”就是其中一篇,记述了苏轼以古铜盆盛石注水、庐山归宗佛印禅师以此灵杰收之为供的故事。又如前文崔恒“苔封怪石”诗引典的“正臣九华”,实际上也来源于苏轼咏唱李正臣所藏九峰异石的壶中九华诗。“清溪电转失云峰,梦里犹惊翠扫空。五岭莫愁千嶂外,九华今在一壶中。石泉影落涓涓滴,玉女窗明处处通。念我仇池太孤绝,百金归买碧玲珑。”诗中不仅比兴“仇池”,也提到了上一小节固化为朝鲜园林用石作法的“石泉”意象,以及因造园为缩地之术而获得联系、《神仙传》中关于壶公之壶中别有天地山川的“壶中九华”意象。同时,也不难理解金宗直为何要用“东坡壶中九华韵”作诗咏唱崔台甫家假山15世纪朝鲜园林重要研究样本。,金守温咏唱燕寝旁的石假山时使用了《木假山记》的记名,并引苏轼之父苏洵在木假山记中比父子为三峰的典故等。

至此,基本可以对缩景尺度上盆景怪石的特征做一简明总结。朝鲜在盆景尺度的用石,注重“绿苔封石”润泽灵巧的形态,通常为盆盛注水为“泉石供”形式。而这种形式和形态上的特征追求,依然继承和延续了朝鲜文士欣赏山岩风景、造园用石的文化传统,意在指向以“仇池”为代表的神圣所在和理想居所,也与朝鲜文士尊崇学习苏轼的文化传统有直接关系。

4 结论

总结前述在风景题名、皇家造园、文士玩石3个层次的考察,可见朝鲜园林对于用石有着相对特殊的做法和鲜明的意象所指:在自然风景的尺度,体现在名士对山岩曲水的欣赏,山岩直接指向“丹丘”“三峰”等神圣地理要素,曲水直接指向“九曲洞天”的理想居所,并多用“九曲”主题抽取地方风景而非八景;在皇家造园的园林尺度,凝练出“磐石引泉”这种通过将泉石意象与“玉流”“瑞岩”“冽泉”等命名叠加指向神圣所在与理想之镜的造景做法;在文士玩石的缩景尺度,多用泉石供形式追求绿苔封石的特征形态,以此指向以“仇池”为代表的神圣所在和理想居所。这些实存的特殊做法和意象所指,可与尚多保留、15世纪以来的文本形成印证,察知其与朝鲜地方风土的形态特征、崇尚朱苏的文化传统的直接关联。而其中被用来表征和指向神圣所在和理想居所的“丹丘、仇池、三峰、玉流、洞”等意象符号,也反映了来源于中国古典神话,并逐渐为道教吸收的神圣地理系统。

倘若回到本文写作的初衷,“有感朝鲜时期园林用石不同于中国之处”——即同源文化遗产的地方特性及其价值认知的议题,还可以做进一步的观点检讨与修正。

首先,本文3个层次的考察,虽然均总结出了形态特征与特殊意象所指,但这些特征与意象始终来源于中国传统文化。之所以能将其阐述为朝鲜的特征(地方特性),并成为认知朝鲜园林价值的重要方面予以提出,是由材料可见、朝鲜文士在引典过程中依据本土地理风土的形态和文化学习的偏好,做出了有意识的选择。

其次,考虑严密展开论证的逻辑需求,本文选取了兼有现实遗存、关联人物、文本记录3种材料的实例展开。这一设定使得论证的时期限定在较晚的朝鲜时期(15世纪以后),因此很难从根源上追究或辨析究竟是更早的本国传统还是文化借鉴(比如南朝和唐代)。从这个角度来看,目前世界遗产申报过程中出现因文化同源引发的归属争议,例如韩国端午祭等,实际上都是对于地方性缺乏辩证认知的产物。

那么,如果考虑要进一步建立辩证的认识,那么运用本文风景赏析、造园、玩石3个层次,梳理和提炼中国各时期造园中相关的手法和特征,应能很好地提供比较异同的对象。通过系统化比较异同,可以更为扎实和明确地体现同源文化在不同地方、不同时期发展基础上,形成的具体差异,甚至还能进一步提供可供实证文化传播、相互影响的线索。

当然,如果反观本文笔者念头中用于作为比较准绳的中国园林特征,则过多局限于目前研究成果相对系统的现存苏州宅园(多为清代改建),而非全面掌握更早时期、包括江南以外其他地方的园林特征。为此,也从一个侧面反馈出即便在同一国中,也存在着由于地方差异带来的文化多元性,因此即便在同类别的文化遗产价值认定中,也因更多考虑地方化、多元化的语境,而非因文化同源而有先入为主的价值框定。

(致谢:感谢访学接收单位首尔大学奎章阁韩国学研究院与首尔大学建筑系建筑史研究室田凤熙(Jeon BongHee)教授;同期访学的山东师范大学韩国语专业韩晓老师的大力帮助,以及完稿过程中魏斌、黄晓、鲍沁星、张剑葳等学友前辈提供的宝贵意见。另备,本文是2019年6月受邀至福建宁德洞天福地研究与保护国际学术研讨会上所作发言“朝鲜园林中的丹丘”的深化成果。)