“乐”谈“疍民”

2020-08-31郭建民赵世兰

郭建民 赵世兰

一、南海“水上民歌”音乐概述

广西、福建、海南及周边地区的“水上民歌”与广东咸水歌一脉相承,是中原文化向岭南地区迁移融汇之后的产物,流淌着深厚的广东基因,也是早年海上丝绸之路上流动的“船上小调”。虽然“水上民歌”不能全部反映两广、福建和海南及周边疍民族群的文化传统,但具体而微,她包含了古越、客家、岭南文化的古风意韵。

中原人-疍家人-“水上民歌”,几个看似并不相关的名词,隐含着富有逻辑性的思维链条,她是一部中原人的南迁史,即一部由“人员迁移”到“文化同化”基因蜕变的传奇。正是这段曲折和漫长的历史,让南海“水上民歌”的古风遗韵与鲜明的地域风格得以显现。

广泛流传于两广、福建、海南以及周边地区的“水上民歌”,历史悠久,文化深厚,内容丰富,与中国其它地方的汉族民歌相比,音乐形态别具一格,民歌音腔与表演样式鲜明迥异,音乐语言带着“粤地”基因,岭南民间音乐戏曲的韵腔韵味浓郁。有学者将其称之为中原南迁历史散落在民间的音乐珍品和海洋民歌范本。

“民歌作为人类语言的自然延伸,是语言的进一步深化,也是抒情级别的进一步提高。《毛诗序》日:‘言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,故不知手之舞足之蹈之也。当人类语言不足以表达内心情感时就会唉声叹气,加强抒情的程度;如果唉声叹气还不足于表情,就开口唱歌,如果唱歌还不能满足于抒情,就会手舞而足蹈全面地立体化抒情。” [1]

鲜为人知的是,大批“中原人”被迫放弃自己家园,向南迁徙漂泊在南海一带,在逐渐习惯了海上生活方式的同时,将人类“艺术”本能——唱歌发挥到了极致,创造了“向海而歌”的精神生活方式。人类所共有的“七情六欲和生老病死”等内容,在民歌当中得到了高度集中和浓缩,可以说南海“水上民歌”是疍家人一生的宿命

疍家人用自己的生命抒写了“水上民歌”,疍家人把唱歌当成自己的生活和娱乐。从搜集到的南海“水上民歌”可以看出,表现相思相爱的民歌占据很大比例,音乐大多运用徵调式六声音阶,表现生活中的心酸与悲情,音乐旋律常常以四度下行音程运行,因为受到广东文化基因的深刻影响,句尾音乐旋律常常带有一个向下的滑音,同时因早年受到广东民间音乐和戏曲熏染,音程跳动在3度之间,音乐委婉情绪凄美,比如“水上民歌”中有时会出现“一字多音”的长乐句,显现出戏曲韵腔的文化元素,同时也彰显了岭南音乐文化的古风意蕴。

“织鱼网、唱渔歌”伴随疍家人一生的海上生活,南海“水上民歌”反映了疍家人日常生活真实而生动,经过千百年的口耳相传,南海“水上民歌”创立了具有海洋文化特质的表演样式。

早年疍家人的海上生活居无定所、随海漂流,从广东飘到广西;从广西飘到福建;再从福建飘到海南及周边地区。为了适应异地气候环境,尽快融入当地社会群体,南海“水上民歌”成为疍家人漂流生活中的一种不可或缺的交流媒介和工具。疍家人飘流到哪里,歌声就流动到那里,陌生的场域和观众,总能激活疍家人唱歌的情绪和心境,疍家人结合着当地生活习俗即兴演唱,获得热情的掌声,疍家人所经过的海域演变成民歌的海洋。

随着时间的推移,疍家人在“船上小调”的基础上,不断地吸收和融入新的音乐文化元素,使其在海上漂流傳播中日渐成熟。

综合考察分析,南海“水上民歌”曲调多样、鲜明独特,音乐抒情、感染力强,歌词内容丰富多彩,词体规整富有唐诗宋词格律的音韵,曲式结构紧密简练,音乐旋律起伏跌宕,节奏和节拍如大海波浪一样律动,音乐曲调张扬与内敛相互融合,柔美与冷峻刚柔并济,凸显了南海渔歌风格和大海的韵味,南海“水上民歌”是中国汉族民歌百花园中的一枝独秀,是闪烁在南海海域的明珠。

二、南海“水上民歌”音乐形态分析

1、南海“水上民歌”调式特点

“提到中国传统音阶调式,一般习惯按 ‘宫、商、角、徵、羽排列,但这至多只能是依北方音调使用多寡的表现而言,决不能涵盖南方民歌音阶使用的实际情况。若依实际情形而论,南方的五音应技‘徵、羽、宫、商、角的顺序排列。在长江流域民歌中,徵调式是一个大家族,无论是在上游,还是在中下游,徵调式都是随处可见。”[2] 千百年来,疍家人为躲避战火和自然灾害,从北方中原向长江以南的岭南地区大规模迁徙,又从广东向广西、福建和南海热带海域不断迁移漂流,在创造了海上游牧式生活方式的同时,也创造了独特的“水上民歌”。从历史的流变和传承特点考察,广西、福建和海南的疍家“水上民歌”,均脱胎于广东的咸水歌,反过来,广东咸水歌的生成与其迁徙漂流的苦难历史互为因果,受到岭南民间音乐、戏曲文化的催化和影响。因此,从调式上分析南海“水上民歌”,六声徵音阶风格的数量居多,约占八成以上,另一部分是羽、宫、商音阶,角音阶的民歌数量较少。

有趣的是,南海“水上民歌”形式多样,大多是单乐段非规整性曲式结构,调式转换恰如其分、水到渠成,究其缘由,“水上民歌”的即兴演唱,构成一首民歌同宫系统的调式转换以及远关系转调的多次跨越,这在我国许多地方的民歌中并不多见。

比如《哥送我到海边》是一首典型的六声徵调式“水上民歌”,此歌以3-5-3-6-1-小三度音程模式展开,看似简单的一个乐句,却在其后不断地变化和重复中,构成一个个优美的乐段并逐步发展成为一首较为完整的水上民歌。再如《祖宗漂流到海南》是A徵六声调式的一首“水上民歌”,这首民歌十分巧妙地运用了偏音变宫,全曲旋律悠扬犹如大海起伏的波浪,音程以二度和三度形态进行,叙事特点尤为突出,也是以一个简单的音乐动机构成另一个乐段,形成五个乐句组成的一段式,前四句平行,分别落在徵音上,第五句与前四句对比,落在羽音上,六声调式风格尤为突出。

《十月种花》是一首流传很广的南海“水上民歌”,乐曲朴实自然、朗朗上口,巧妙地运用了偏音变宫,一个乐句构成的乐段,全曲共有10乐句构成,旋律音域跨度不大,但是音乐主题变化重复了9次。其中2个对比乐句组成的乐段,变化重复了三次,3-5-6-1-是该曲的基础音和主干音,A徵六声调式特征鲜明。

笔者经过多次田野考察,搜集到了具有代表性的部分疍家“水上民歌”作品,相当一部分民歌都出现以徵为终止音的音乐形态,相比之下,以羽为终止音的民歌数量也占一部分。上述几首南海“水上民歌”均具有典型意义,其风格特点约占水上民歌总数的百分之六十以上,而徵、羽音又占有主要的地位。根据笔者搜集到的南海“水上民歌”初步分析,基本调式多为徵、羽调式。

事实上,南海“水上民歌”作品中还有徵、羽不分的另一个特点,“徵、羽不分”其实是水上民歌的另一种音乐色彩和调式形态。这是一种“非徵非羽”的调式混合,即音乐旋律主题调式既有徵调式的“色彩”、又显示羽调式的“韵味”,呈现出“你中有我、我中有你——徵、羽交织、水乳交融”之审美品貌,这是南海“水上民歌”一个十分突出的风格特色。

值得一提的是,我们今天听到的南海“水上民歌”,既有南北方民间音乐、戏曲声腔多种音乐文化元素的融合,又出现新的变异,民歌的音乐形态、表达内容得到丰富,审美意蕴得以延展。即便如此还是有学者认为,现在的“水上民歌”虽然具有丰富多彩的表现力和感染,但少了海水的咸味。

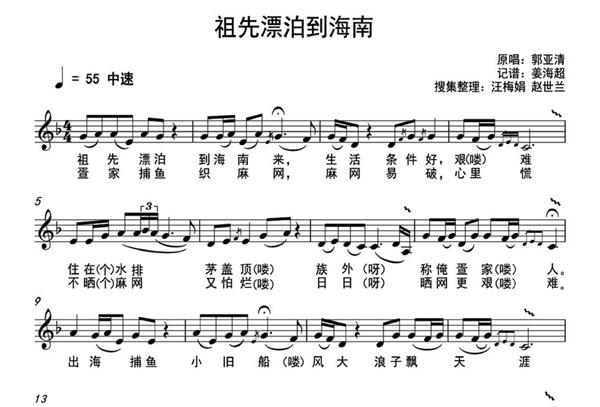

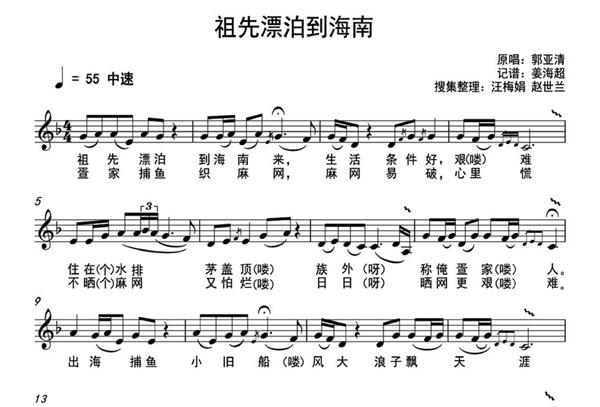

谱例一: 这是笔者根据南海“水上民歌”三亚传承人郭亚清现场演唱录音整理后编辑为五线谱。

这是一首运用白啰调演唱的“水上民歌”,歌词经过了几代疍家人的传唱,伴随历史文化和时代变迁,触景生情、即兴发挥,歌中融进了演唱者丰富的思想感情和对未来幸福生活的无限向往。

《祖先飘泊到海南》是一首典型案例,该作品为A徵六声调式,作品巧妙地大量运用了偏音变宫;全曲旋律音域跨度不大,为一个乐句构成的乐段,五个乐句组成的一段式,前四句平行,分别落在徵音上,第五句与前四句对比,落在羽音上,六声调式。

從音乐形态分析,此歌属于六声调式结构,其中徵、羽两个音作为主干音多次出现,调式上显现出“似徵似羽”的混合交替特征。徵、羽调式之所以在音乐的中间和句尾的旋律中,伴随有十分突出的羽音音韵,甚至在民歌的前半段以羽音结尾,形成了一种别样的音乐律动,音乐中(5-6-1-) 作为主干音构成的声腔,营造出色彩浓郁的徵、羽效果,其中徵、羽、宫三个音分别运行在主要和次要的位置,在音乐的律动中非常自然的出现,从而构成了民歌音乐形态的调性模糊感。与其他地区的民歌相比,“非徵非羽”的南海“水上民歌”音乐色彩以及视听效果就显得迥然相异。

2、旋法分析

从《哥送我到买花街》《哥送我到海边》《十月种花》音乐旋法分析,大部分表现为(3-6-2-5-3;6-3-3-5-6-1-)的运行模式。这些民歌的音列大都以平稳的方式进行为主基调,基本旋律均在三度和四度以内旋转反复进行,旋律线条走向呈现出海浪起伏跌宕的规律性运行模式,整体上南海“水上民歌”音乐的旋律走向起伏并不大,音乐质朴自然,简练委婉,凸显南海“水上民歌”的海洋韵味和特质,这与疍家人生活环境——“以舟为家”不无关系,所以南海“水上民歌”也被广泛地称之为“船上情歌”。

除此之外,南海“水上民歌”的旋法还有另一个音乐形态特征,即结束句常做下行终止,且旋法多为(6-3-3-5-1-)(3-6-2-3-5-3-)(6-3-3-5-6-1-)等。

在搜集到的“水上民歌”当中,笔者经过音乐形态的分析之后认为,其旋律下行终止的特点,符合“水上民歌”的几个特点:其一,用简练上口的音乐讲述属于自己族群的故事;其二,抒情达意以求精神愉悦之审美需求;其三,特别在“叹家调”中的喜歌和悲歌当中,“情感真切”、“音律谐美”的特点表现的尤为突出。

参看《哥送我到海边》谱例,根据三亚传承人郭亚清演唱录音整理。

请参看谱例《十月种花》(根据陵水传承人录音整理)

3、音腔特点分析

“声腔(即音腔)是中国传统民间音乐流传下来的一种特殊的演唱方式或整体的音乐思维方法,比如古琴演奏法中的吟猱绰注,昆曲唱法中的啜叠擞霍豁,以及诸如喇叭腔、橄榄腔、摇棉花腔等等中都有体现。”[3]南海“水上民歌”生成于大海之上,受到海洋孕育和滋养,又经过了千百年的口口相传,融进了疍家人的音乐智慧,在长期的演唱实践中,音调(声腔)丰富多样,由初期1-2个简单音腔慢慢发展4-5个相对完善的音腔系统,其中最富特色和代表性是“白啰调、咕哩梅调、木耳丝调、古人头字目尾、叹家姐调”等,4-5个音调(音腔)构成了音乐表达的灵活多变、丰富多彩,可以很好地表现疍家人海上生活的各个层面。比如《渔歌》《祖宗带我漂海南》等声调较高,表现出辽阔、高远特点,但是辩证地分析其它类型的“水上民歌”作品,比如《哭嫁》《阿哥领我到海边》《十月种花》声调则普遍偏低。声调高,响亮、有力量、有力度,必然会形成腔调简单、平直而朴实无华,相反声调低了,会使得唱腔更多的呈现出婉转、细腻演唱中控制更加容易,层次也更加分明。

事实上,南海“水上民歌”音腔的变化和丰富性,体现了音乐凄婉柔美以及疍家人性格的自然和质朴,同时也折射出中国各地民歌“音腔”演变发展的自然规律。当最初的单段体、四句式、一个音调构成的疍家歌谣,无法充分表达相对复杂的叙事和场景的时候,总会出现聪慧和具有丰富实践经验和创新能力的疍家人,去发现或巧妙地创造出符合音乐基本规律且大家又可以欣然接受的优美音调“音腔”,从而使南海“水上民歌”的演唱和表演更加丰富多彩、更加生动感人。长此久往,南海“水上民歌”经过了一代又一代疍家人的反复传唱和广泛传播,发展到今天的音乐形态。

根据南海“水上民歌”的风格和表现形式,分为歌谣类和民歌类。聪明的海上疍家人,常常会依据歌词内容、情绪表达以及演唱场景甚至演唱对象(观众)的需要,灵活运用“叹家姐、咕里梅、白罗、木耳丝、古人头”4-5个音调中其中1-2个,有时也会几个音调混合起来转换(换调)运用。南海“水上民歌”的几个音调(音腔)的形成,符合了中国各地民歌发展的基本规律,音调的形态正是民歌演唱中所依据或参照的主要(音乐旋律动机)音腔,与我国某一种戏曲的唱腔,比如京剧中的“皮黄腔、二黄和流水”等形成的规律非常接近,虽迥然相异,但有异曲同工之处。

谈到南海“水上民歌”音调,传承人郭亚清的观点是:自古以来,疍家人就有好歌的习惯,出海打鱼、祭海活动一定要唱“水上民歌”,采用白罗调,表达送别和祈福之情;打鱼丰收或者每逢佳节要唱“水上民歌”,大多采用咕里梅调,喜庆和美好的祝福;每逢宗教祭祀——用古人头调;祈求各路“神仙”护佑;疍家人婚丧嫁娶,要唱“水上民歌”,采用木耳丝调;喜庆快乐和幸福心情,有时候,疍家人根据不同演出场域和不同观众,根据情绪即兴演唱,大多采用白罗调。

即兴演唱是南海“水上民歌”的一个十分突出的特点,即兴演唱,随意发挥和转换音调(腔),自然构成复杂多变的音乐形态,练就了疍家人的歌唱技艺,从而进一步强化了与大众的亲情和互动,消解了演唱者与观众的距离感,丰富和完善了南海“水上民歌”的表现形式与内容,长期的演唱实践,南海“水上民歌”“音腔”得到丰富的基础上,逐步走向完善、走向系统化、走向成熟。

据了解,疍家人根据不同场域,可以自由灵活地运用4-5个调(音腔)即兴发挥,其演唱水平和表演能力超乎人们的想象,令人称奇。随机应变或灵活机动的转换音腔,南海“水上民歌”美学效应得以延展,抛开了演唱和表演束缚的自由变音(调)腔,为疍家人海洋生活的丰富表达创造了机遇和条件。

南海“水上民歌”音调(腔)不断的进步,得益于疍家人对演唱表演的创造性成果,从即兴演唱延伸到尽情发挥的潇洒自如,这归结于疍家人不拘泥于音乐的均匀、规则和律动的不懈追求,这样的追求,在一定程度上构成对于音腔规律部分的一些偏离,正是这种有意无意的偏离,带来了艺术上意想不到的生动渲染,凸显了南海“水上民歌”音乐形态的灵性和鲜活,展示了“水上民歌”鲜明的审美品貌。

还有一个特点值得注意,比如疍家“水上民歌”《十月种花》,演唱者在每个简短乐句的句尾,都即兴地加一个轻柔细微的下滑音,从谱面上又看不到这个神奇的下滑音。于是,笔者多次将这一演唱特征与以往研究者所记录的乐谱进行比对,十分惊讶地发现:演唱中如果缺少了看似并不起眼的下滑音,其音腔表达和审美韵味相差甚远,其听觉效果也有很大不同。因此,每一小节的下滑音的演唱特点,不仅是南海“水上民歌”音腔具有变化性的一个特有因素,也是疍家人语言与音乐完美结合的一种“传神”表达,这是“水上民歌”音乐的一种独有的方式。

笔者经过对三亚郭亚清和陵水郭世荣的采访也特别注意到这个细节,多年来,疍家人演唱“水上民歌”没有固定的歌谱来参照,如果说按照乐谱演唱,疍家人会感觉受到了许多限制和束缚,其节奏、速度、滑音等都无法表现出海洋文化的深厚和韵味。笔者多次采风搜集到的民歌中,音乐形态千变万化,比如说同样是叹家调,同样一首歌,三亚的郭亚清与陵水郑石彩的演唱,主旋律和基本音调虽然保持了音乐调式调性特点,但是诸多细节,比如节奏、节拍、速度以及装饰音等,出现很多地方不一样的现象。正因为这一点,才呈现出“水上民歌”声腔与众不同的魅力。

当下,文化多元化时尚流行的影响和冲击,南海“水上民歌”面临着传承的尴尬,疍家人之间“口耳相传”传承方式,带来一定程度上的“遗传变异”,而这种“遗传变异”需要经过扬弃而传承,对其“部分变异”必须把握先进的文化方向。在经过认真细致和规范的形态分析和整理之后,进行艺术再创作,这样才能够完成南海“水上民歌”从“古为今用”到“发扬光大”的传承与传播。

4、节拍与节奏特点分析

“一方水土养一方文化”,中国地域宽广,不同地域的地理环境气候催生其音乐风格和形态多样。就各地方的民歌而言,地理环境与气候特征使当地的民歌节拍与节奏表现出既丰富多彩又迥然不同的形态。独特的热带海洋气候,练就了海南疍家人坚忍不拔和沉着冷静性格,海南“水上民歌”与广东咸水歌相比,出现不同程度的变化,充满海洋滋味冒险的精神和摇曳、深邃特质。

长期以来,生活在两广、福建、海南等地疍民具体所处地貌环境不同,直接影响了疍家音乐的特征,艺术形式、兴盛程度以及发展方向,广东咸水歌有海上渔歌、生活歌、劳动歌、时政歌等,广西北海也有生产歌和生活歌,海南则有爱情歌、婚庆歌、哭嫁歌等,音乐即兴特点鲜明。海南“水上民歌”独具特色,仅仅從语言上分析,海南“水上民歌”用粤语+海南+疍家白话演唱,亚热带和热带海洋不同地域语言的碰撞和结合,让海南语言更赋予音乐表达,独特的语言“水上民歌”互为衬托和水乳交融,海南疍家语言赋予了“水上民歌”摇曳灵动和颇为质朴的音乐特征,集中展现了海南“水上民歌”节奏节拍上的地域特色。

分析南海“水上民歌”录音记谱,其节拍与节奏并不复杂,但是由于所表现疍家人海上生活内容,体现其开放、自由、流动的生活方式,加之受到民间音乐、戏曲散板的影响,“水上民歌”随意念流动的自由节奏和散板节拍特征十分突出,简练而自由的节奏运行方式,突破了“水上民歌”原有的规整刻板,音乐形态表达的更加丰富舒展和开放。从审美的广角审视“水上民歌”节拍和节奏特征,疍民的生活方式及开放的性格特质与“水上民歌”节拍与节奏形态,是一种互为因果的默契,回荡在大海之上的“水上民歌”反映了疍家人真实的情感世界,那是疍家人与大海之间,酣畅淋漓的呼唤或含情脉脉对话中的一种平衡。

海洋文化哺育下的疍民,创造了与大海之间对话的独特音乐表达方式——“水上民歌”,那是疍家人生活中不可或缺一个部分。长期受到蔑视的疍家人,痛苦、孤独和压抑的生活,形成疍家人低调坚毅和抗争性为一体的复杂特性,不拘泥于一成不变的刻板、均匀、规则的节奏律动和节拍的强弱跌宕,就会自然表现在南海“水上民歌”当中。疍家人追求的就是一种解放和渴望,在一定程度上,是一種偏离了音乐的基本规律和基本形态所带来的精神追求和突破。

南海“水上民歌”节拍与节奏呈现出多变的音乐形态,其“自由度”打破节拍与节奏的一般规律,拍子复杂且混合性强,音乐突破了原有音乐形态节拍与节奏,在灵巧多变的律动中,获得一种更加自由宽广的表达空间。音乐形态显现:南海“水上民歌”的节拍节奏特征与广东潮州戏曲唱腔中的“散板”异曲同工。

南海“水上民歌”散板式的音乐模式,谱面上虽然没有显著的音乐符号标记,但是实际效果却展现了疍家人自由酣畅的性格特质和精神境界。关于这一点,正是笔者研究南海“水上民歌”音乐形态的重点,自由开放甚至带有诸多随意性的节拍节奏造成音腔的复杂多变,假如参照西方音乐记谱方式,难以再现“水上民歌”原汁原味儿和原始风貌。究其原因,疍家人在节奏、节拍表达上的“演唱特技”看似“自由无形”,实则一种由情感把控的“有形律动”。在丰富音乐形态、拓宽音乐语言灵活多变前提下,彰显南海民歌文化地域特色。

5、曲式与句式特点分析

值得注意的是,南海“水上民歌”形式多样,虽然单乐段的非规整性曲式结构居多,但是,由于南海“水上民歌”具有即兴演唱、灵活发挥的特性,因此,有时候小节之间任意转换、同宫系统的调式转换以及远关系转调的现象也颇为常见,这在我国各地民歌当中也是不多见的。

尤其是七字+衬词——歌谣体水上民歌,即每一个乐句,基本上由七个字,有个别乐句增加衬词,构成了疍家“水上民歌”音乐形态的一种相对稳定的结构模式。七字+衬词风格特点的作品有很多,比如:比较典型的《祖先漂泊到海南》《十月种花》等,这种句式普遍从广东、广西传播到福建,慢慢又流传到海南及周边地区。“学界传统观点普遍认为,咸水歌是民歌的一种,主要流传于广东中山、番禺、珠海、海南、广州市等地的农民和船民中,曲调一般都系随字求腔,结尾处有固定的衬腔:歌词为两句一节,每句字数不拘,每节词同韵,各节可转韵:曲式结构为上下句,每个句首和句尾有基本固定的衬词和衬腔,结尾时都用滑音下行;六声徵调式居多;音调悠扬抒情。新近的一些研究表明:‘咸水歌,又称疍歌、蜒歌、蛮歌、咸水叹、木鱼歌、龙舟歌、白话渔歌等,是粤语疍民以生产和生活为内容哼唱的一种歌谣,其特点是以粤方言歌唱,主要分布在粤方言区。从演唱情绪区分,咸水歌则可分为‘欢歌和‘苦歌两种:‘欢歌多乐意陶陶、喜气洋溢,‘苦歌多描写艰辛及离愁别恨。由于曲调和演唱风格的不同,咸水歌又可分为‘叹和‘唱两类:‘叹是吟唱风格的咸水歌,演唱时不追求热情奔放的放声高歌,以轻声曼语、低声吟唱为主,内在含蓄,旋律平缓,有很强的即兴性;‘唱类咸水歌的曲调纷繁多样,情绪较热情奔放,音域稍宽,旋律具有较强的抒情性和歌唱性。” [4]

笔者经过进一步分析和论证:“七字+衬词--歌谣”,应该是岭南古越文化发源地民歌的一个基本体裁,这种民歌在两广、福建及海南广泛流行,是岭南古越文化部分传承的结果。从民歌的音乐特征分析,她是广东咸水歌流行传播至海南热带海域形成的一种融合和变异;从审美视角分析,她是民歌文化艺术美跨地域的艺术延展;从历史和文化视角分析,她既留存着广东文化基因,突出了海洋文化特色,又创造了南海民歌的历史。

从乐句结构分析,南海“水上民歌”是由对称和相对稳定的四个乐句组成,和不对称的每一句的七字——3+4——4+3的节奏规律,形成对比,打破了偶句的平稳感,形成一种“单+双”结合句式,乐句结构的不对称,往往会呈现出南海“水上民歌”音乐平衡中的凸凹不平的凸起感,那是一种别样的音乐样态和声音景观。

通过细致分析“3+4”和“4+3”,七字+衬词的疍家“水上民歌”,七字句式结构并非简单的词句相加,唐宋诗词韵律特征十分明显,是趋于一体的混合句式结构,究其缘由,与早年疍家人受到中原文化影响抑或流亡文人参与创作所致?

七字句式结构类型的“水上民歌”大多采用比兴等修辞手法,歌词质朴含蓄赋予韵律,借助于自然景物的描写,隐喻抒发情感、表明情谊,寓意自然深沉,颇有中国古典美学“比德说”的审美特质。3+4的七字+句式结构,一般规律是前3个字作为“水上民歌”的基本乐句,尔后4字随后展开,从而构成一个比较完整的乐句。

比如:《哥送我到海边》(郭亚清整理并演唱木耳诗调)“哥送我+送到海边,海边有对+打渔船,刚好顺风+扯尽帆,哥出海来+满仓返”。

《渔歌》(郭亚清部分改编水仙花调)“渔家人仔+福乐多,哥妹织网+又唱歌,咸水歌飘+十里过,唱得鱼儿+入网罗,渔场频频+报佳音,大船加油+日夜干,开足马力+追鱼群,高产捷报+响春雷,高产捷报+响春雷。”歌词部分由七个字组成,七字表达较为普遍,九字较少,这是南海“水上民歌”歌词和情感表达的一个十分明显的特点。

《叹家姐》“春宵喜欢+叹家姐,秋天唱支+咕喱美,夏日常吟+水仙花,冬夜最爱+咸水歌”(郭亚清部分改编白罗调)。

《叹家兄》“家兄那,妹姑开声祝贺你家兄, 哥出海抓鱼回来,家兄那,海底有坡令丁界菜,我哥做海望海求财”(郭亚清部分改编叹家姐调)。

《渔家姑娘》“春风吹开阵阵暖阿呢,咕哩美,小渔村变旅游城,生产争先呢,文化又要跟上阿呢,咕哩美,渔家姑娘,上舞台呢”(郭亚清部分改编咕哩美调)作为南海流动的音乐景观——“水上民歌”,传承了中原文化遗风也凸显了岭南文化的古风古韵。

从历史的视角看待当下流行的南海“水上民歌”,许多歌词透露出时代的混迹甚至夹杂着一些口号,但是从发展的角度看待这个问题,疍家人面对社会的巨大变迁和快速发展形势,需要不断地调整自己的生活方式,在“与时俱进”追赶时代潮流的过程中,新的思想表现内容不可避免编进南海“水上民歌”里头。事实上,任何艺术形式伴随着时代的发展和社会的进步,需要不断更新和丰富才能够强化自身生命力,才能够提升和扩展“水上民歌”的生存空间,新的历史时期,南海“水上民歌”才能实现更好的传承和传播,这是任何一种艺术形式成长过程中,求生存、谋发展的必由之路。

6、下滑音与装饰音分析

从结构上分析和考察,南海“水上民歌”属于一种典型吟诵特征和单段体歌谣式的民歌,但是我们注意到民歌中几乎每一句的句尾都出现了一个不太起眼的滑音,形成了颇为有趣的拖腔,构成了传统戏曲“一字多音”的音乐特征,凸显了广东粤语的音韵特点,增加了歌词和音乐的韵味,赋予演唱表演的艺术感染力。

南海“水上民歌”表达青年情和爱内容的居多,有男女爱情、劳动抒情、也有父母恩情、兄弟姐妹之情等。歌词内容展现性格豪放,情真意切。音乐旋律、节奏以及声腔特点与粤语发音习惯的影响痕迹明显,比如:《哥送我到海边》“哥送我,到海边”常在第一小节使用自由延长的滑音,第二句第四小节句尾(呀)衬词上增加运用装饰音:“海边有对打渔(呀)船”;第三句的第一小节加下滑音;第二小节句尾字:又增加装饰音“你刚顺风扯尽(呀)帆”……句子中间的下滑音体现了广东粤语的典型特征,同时,这首“水上民歌”并没有固守成规遵循十分严格规范的节奏和拍号的原则,这样就为演唱者根据当时的心境和当时场景自由自在地抒发情感和即兴发挥余留下了空间。

民歌中出现的几个下滑音对于情感和韵味的表达起到一定的作用,装饰音在“水上民歌”中的作用也十分突出,凸显了地域文化的语言和音乐特征。装饰音与滑音的联合运用,使“水上民歌”音乐更具艺术魅力和凄美婉转,丰富了民歌演唱的艺术感染力。滑音和装饰音的巧妙使用,起到了“画龙点睛”的关键作用,具体分析,由于粤语的语言表达习惯于运用下滑音,因此形成了“水上民歌”音乐中下滑音的特性,突出了南海“水上民歌”音乐的韵腔韵味,同时也传承了广东咸水歌的文化基因。

如果把南海“水上民歌”音乐比喻为一道色香味俱全的菜肴,滑音和装饰音是其不可或缺的“调味剂”,她不仅为南海“水上民歌”增添了别样的滋味和色彩,也为演唱者的二度创作提供十分重要的依据和参考。

7、南海“水上民歌”歌词分析

南海“水上民歌”歌词语言表达呈现的是广东粤语+属地语言+普通话的综合模式,然而,曲调中融合了“啰”、“哩”、“嘞”、“哎”、“呦”、“那”、“呢”等强化语气的助词,声韵悠长悦耳,清婉嘹亮,纡徐有情,听者亦多感动。(屈大均《广东新语、诗语》)典型的地域文化特征,为突出南海“水上民歌”语言特色起到了关键作用。

南海“水上民歌”歌词中,有短句和长句。短句以七言或八言,两句一节,一般为独唱或对唱。长句有四言、五言、六言、七言,甚至八言、九言。演唱者根据歌词内容即兴发挥,一般为咏唱时所唱。

南海“水上民歌”根据歌词即兴采用短调和长调,不拘泥于诗词格律的平仄对称,使音乐旋律保持一种自然平和与流畅,方便模仿和传唱。

疍家人在演唱不同调式的“水上民歌”与对应的歌词组合有所不同,白啰调较为规整,多为六字一句,四句一段,例如“春宵喜欢叹家姐,夏日常吟水仙花,秋天唱支咕喱美,冬夜最爱咸水歌。”叹家姐调则不太注重规整,但前后句歌词相互对称,例如“家兄那,妹姑开声祝贺你家兄,我哥出海抓鱼回来,家兄那,海底有坡令丁界莱,我哥做海望海求财。”而咕哩美调除了歌词为不方整结构之外,疍家人演唱时每句都会加入“咕哩美”的某些元素,例如歌词“春风吹来阵阵暖阿呢,咕哩美,小渔村变旅游城,生产争先呢,文化又要跟上阿呢,咕哩美,渔家姑娘,上舞台呢。”而木耳诗调是所有调式中歌词最为不规整的,每句歌词的字数几乎都不相同,例如“哥送我,送到海边,海边有对打渔船,哥哎你甘好顺风扯尽帆,我哥出海抓鱼满舱返来。”具有散文式叙事民歌特征。

早年,疍家人由于特殊的历史原因,失去接受教育的机会,文化水平大多不高,因此民歌中歌词韵律平仄方面不太考究,但是较为注重歌词的前后押韵,每半句歌词末尾的字韵母会尽量做到朗朗上口,即使是不容易押韵韵母也尽量找出近似读音歌词来呼应。例如:南海“水上民歌”中拜红词之三,就体现了这一特点:“劝谏新郎心莫迷,出门莫娶路头妻。爹娘何包有钱在你使,红粉娇娥四面齐。”南海“水上民歌”是疍家人枯燥的海上生活的调味剂,有趣诙谐幽默,具有如打油诗的艺术特征,体现了疍家人乐观开朗的性格和积极向上的生活态度。

南海“水上民歌”传承延展了较浓厚的岭南古越传统文化特征,也有岭南民歌的某些基因。尤其是在语言的传承和同化方面表现的更为突出,当下广西、福建和海南及周边地区的疍家人仍然习惯地采用“粤语为主+当地白话”来演唱,因此形成与两广和福建地区疍家“水上民歌”迥然不同的艺术品貌。

总之,除了一般民歌常用的“七字+衬词句式的歌谣”,有相当数量的南海“水上民歌”呈现出自由句式、散文体以及口语化、即兴小调等多种元素合一的艺术特性,如果情感表达需要,可以毫无顾忌地打破了“七字+衬词句式结构”的固定模式和音樂的稳定感,造成民歌非对称结构和新颖的听觉效果。南海“水上民歌”的旋法带有“徵、羽不分”的特点,尤其善于遵循徵调式为主的音乐序列方式,使其音乐形态的地域色彩十分鲜明和突出。

注释:

[1]徐旸 齐柏平:《中国土家族民歌调查及其研究》,民族出版社,第12页。

[2]谢萍:《石门罗平山歌音乐形态分析》,《音乐教育与创作》,2018年2期,第32页。

[3]同前

[4]张巨斌等:《疍民咸水歌初探》引自《海南疍家文化论丛》,南方出版社,第158页。

郭建民 三亚学院音乐学院教授、学术委员会主任

赵世兰 三亚学院音乐学院教授、学校教学督导