2 个山茶新品种的选育

2020-08-31王湘南陈永忠陈隆升彭邵锋许彦明

王湘南,陈永忠,王 瑞,陈隆升,彭邵锋,张 震,许彦明

(1. 湖南省林业科学院,湖南 长沙 410004;2. 国家油茶工程技术研究中心,湖南 长沙 410004)

山茶花是世界园林绿化中常见和深受世界各国人民喜爱的木本花卉之一,有木本花卉王后之称。世界上山茶属Camellia植物280 种,中国有238 种[1]。山茶属是山茶科Theaceae 中种类较多、系统上较原始的一个属,而中国是其分布中心。其中,山茶属红山茶组SectionCamellia有原种57个,绝大部分原产中国。山茶属中存在着广泛的自然杂交,异源多倍体和多倍体复合群的产生是山茶属的特征之一。变异和染色体多倍化是山茶属物种进化和新物种形成的源泉,自然杂交的广泛存在为园艺学上新品种的选育提供了素材[2-3]。山茶属中应用广泛的优势种以油茶C. oleifera为主,可以油用和观赏,以油茶及其近缘山茶种已有较为深入系统的研究。吴晓龙等[4]对油茶及其近缘种浙江红山茶C. chekiangoleosa、滇山茶C.reticulata等8 个山茶属种质资源进行了光合特性方面的研究,陈隆升等[5]对油茶的花、果及春梢生长相关性方面进行了研究,张旻桓等[6]研究了茶花的基因型对油茶嫁接茶花成活率的影响,以上是对山茶属种质资源栽培特性和农艺性状的研究。目前世界上山茶花新品种达3 万多个,中国是世界上栽培和观赏山茶花最早的国家,中国山茶花栽培历史可追溯到蜀汉时期(公元221—263 年)[7-8],距今约1 800 年。在中国的华东、华中各省多以红山茶C. japonica作种源,云南省则以滇山茶C.reticulata作种源,先后培育出许多山茶花品种,我国很多名山古寺仍保存有千年茶花古树[9]。据有关文献记载,中国的山茶花大约在公园7 世纪首先传到日本,18 世纪以后中国许多山茶品种和原种逐渐被带入英国、意大利、法国、美国等国家,成为世界人民十分珍贵和喜爱的花卉。随着人们对茶花喜爱程度的日益增加及茶花新品种的不断增多,山茶花在世界范围内得到广泛推广,成为了国际花卉市场上重要的花卉品种之一[8-10]。

我国30 多年来山茶花新品种培育也在不断发展,目前国内的茶花新品种已达1 000 余个。国内茶花育种者们对我国丰富的山茶种质资源开展广泛利用和研究,通过人工或自然杂交、选优、嫁接以及芽变、突变等方法不断发现新的变异选育出新的品种,如高继银等[11]利用杜娟红山茶四季开花特性培育出四季开花系列品种群,利用浙江红山茶与杜娟红山茶杂交培育出‘夏日浙红’‘四季转轮’等17 个单瓣型红花品种,管开云等[7]利用浙江红山茶培育出完全重瓣型红花品种‘春江秀敏’,王大庄利用浙江红山茶培育出单瓣红花品种‘红灯笼’,云南腾冲县从腾冲红花油茶(滇山茶)人工林中选育出白色系云南茶花品种‘雪娇’。‘湘水粉彩’是王湘南等从浙江红山茶的自然杂交后代中选育出的粉红色玫瑰重瓣型品种,‘素颜’是从滇山茶自然杂交后代中选育出的白色半重瓣型品种,这2 个品种于2015 年7 月16日发表新品种登录,2016 年8 月通过国家林业和草原局植物新品种权授权,品种权号为20160075和20160076。这2 个新品种是通过高海拔油用兼观赏类山茶资源在低海拔地区选育获得,遗传显示有亲本的抗寒性,花型、色特异性状突出,具优良的观赏性。通过多年的嫁接和扦插繁殖试验,繁殖力强,易于推广,是不可多得的油茶近缘种观赏新品种资源。通过对子代的不断收集培育和观测选优,持续广泛地发掘利用我国特有的遗传多样性的油茶种质资源,特别是高海拔抗寒性种质资源,开拓和创新油用和观赏兼备抗寒育种资源综合利用新途径,为加快油茶及山茶种质资源的创新与发展以及资源的培育利用打下基础。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

‘湘水粉彩’‘素颜’的选育来自湖南省林业科学院试验林场国家级油茶及山茶种质资源收集保存圃,位于长沙市南郊雨花区,属丘陵山地,地理位置 113°01′E,28°06′N,海拔高度约 100 m。土壤为第四纪酸性红壤,有机质含量1.61%,pH值4.84。气候属中亚热带季风气候,四季分明,夏秋高温常旱,冬季寒潮较多。全年无霜期约275 d,年平均气温16.8 ~17.2 ℃,年降水量1 422 mm。

1.2 研究方法

1.2.1 资源材料

湖南省林业科学院从20 世纪60 年代起致力于油茶及其近缘种的种质资源收集保存及研究,至今已有50 多年历史。湖南的油茶和山茶种质资源十分丰富,湖南省林业科学院在长期收集保存油茶种质资源的基础上建立了首批国家级油茶种质资源库,其中长沙的资源库面积约33.33 hm2,保存有油茶及近缘种种质资源2 500 余份,其资源主要分为3 大类:以油用为主的油茶、油用兼观赏的山茶以及纯观赏的山茶花。油用资源主要以普通油茶为主,并收集有攸县油茶C. yuhsienensis、小果油茶C. meiocarpa、短柱茶C. brevistyla、越南油茶C.vietnamensis等白花油茶物种;观赏兼油用资源有溆浦大花红山茶C. magniflora、浙江红山茶、多齿红山茶C. polyodonta、云南滇山茶、广宁红花油茶C.semiserrata、西南红山茶C. pitardii等红色花物种;纯观赏性资源有山茶属各原生种的山茶物种资源,以及茶花栽培品种中的华东茶、川茶、云茶和云杂等。资源种类有野生引种和人工创制的、选优的、特异的种质及其后代,系谱有无性系、半同胞家系和全同胞杂交组合,建立有油茶、攸县油茶、溆浦大红山茶、浙江红山茶、多齿红山茶等10 余个油用兼观赏种谱系清晰的育种遗传资源群体。

1.2.2 选育方法

二十世纪70—80 年代,项目组从全国各地进行油茶及其近缘种种质资源调查收集,将野外调查采集回来的野生种资源采用嫁接、扦插等繁殖方式引种在院内油茶种质资源圃,同期收集有山茶及茶花资源300多份。山茶资源很多都结果性好,可育性高,且山茶种子榨取的油与油茶籽油相似,营养价值高,既适合做观赏又可做油用植物培育,如溆浦大花红山茶、浙江红山茶、多齿红山茶、云南腾冲红花油茶等,引种收集保存并进行长期的资源观测、筛选评价利用研究,明确选育方向以油用和油用兼观赏为主的种质资源创制目标,重点培育油茶及其近缘种种内和种间的杂交优势资源,建立多世代来源清晰的多个育种群体,利用山茶属中存在着广泛的自然杂交,人工授粉和筛选自然变异两种方式同时进行,不断收集培育杂交子代、特异及变异种质类型,对资源进行嫁接、扦插、组培繁殖以及栽培技术系统性研究,探索种质资源的形态辨识及性状遗传的普遍性规律,建立适合于自身发展的资源收集保存与育种模式,持续不断地收集选育和创制利用。

2 结果与分析

2.1 选育过程

依托湖南省林业科学院油茶种质资源圃内从国内外收集保存的丰富的山茶野生种质资源及品种,通过园区内广泛的自然杂交授粉,采种培育实生苗从中发现变异而选育出来获得国家授权的新品种。采种母株分别是用油茶大树作砧嫁接收集野生的浙江红山茶和云南滇山茶于资源圃内,嫁接冠形恢复后开花结果,于2004 年陆续采种播种培育实生苗,用培育的1 ~2 年生营养杯实生苗上山栽植于资源圃物种园区内。栽植第1 ~3 年每年进行2 ~3 次锄草覆盖、浇水施肥及病虫害防治等抚育管理,并进行生长成活调查及补植补缺,第4 年后,每年进行1 ~2 次常规抚育管理。每株苗木挂上标牌,绘制好资源定置图并做好调查记录。

前3 年实生苗在山上生长缓慢,至第4 ~6年后苗木生长逐渐加快,并陆续进入始花期。于2011 年前后,笔者对进入始花期的实生子代单株开始调查其生物学、形态学以及生长特性等指标,经过对子代群体单株的全面调查与观测,在资源圃同批实生苗植株中先后发现了2 株开花特异性明显的单株,挂牌标记进行定期跟踪观测,并采取边观测边繁殖的方式,于2013 开始对变异单株进行嫁接和扦插无性繁殖,同时持续观测这2 个变异新种质开花的特异性、一致性和稳定性,发现它们遗传性状稳定一致,在生长性、繁殖性和抗寒性方面与其它品种进行评比优势明显,具有长势旺,适应性好,抗寒能力强,特别是经历了湖南2008 年最低温度-10 ~-8 ℃、连续20 多d冰冻期其母树的枝叶均没有受到影响,经过了大自然的严寒考验和佐证。

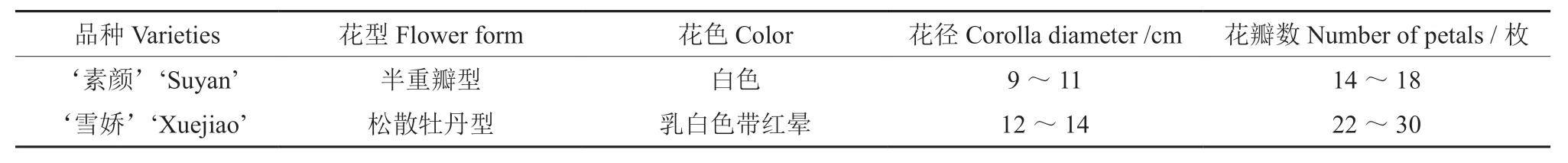

经过4 年多的观测、评价与筛选,查证了国内与国际上茶花新品种发布的参考文献和书籍,未发现有相同相近品种,对这2 个性状稳定的新种质命名为‘湘水粉彩’和‘素颜’,分别于2015 年7 月进行了山茶花新品种登录发表,2016年8 月获得了国家林业和草原局的新品种权授权。‘湘水粉彩’和‘素颜’与相似对照品种‘春江秀敏’和‘雪娇’特异性对比见表1 ~2。

表1 ‘湘水粉彩’与‘春江秀敏’特异性对比Table 1 ‘Xiangshui Fencai’ and ‘Chunjiang Xiumin’ specific contrast

表2 ‘素颜’与‘雪娇’特异性对比Table 2 ‘Suyan’ and ‘Xuejiao’ specific contrast

2.2 新品种特征研究

2.2.1 与母本特征比较

‘湘水粉彩’C. chekiangoleosa‘Xiangshui Fencai’母本(图1)系收集罗宵山脉的野生浙江红山茶;‘素颜’C. reticulata‘Suyan’母本(图 2)系收集云南腾冲野外自然生长的滇山茶,资源引种方式采用油茶撕皮嵌合接法,砧木为20 a 左右的普通油茶。浙江红山茶和滇山茶原种均为单瓣型花,均能结果。浙江红山茶主要自然分布于我国浙江南部、福建北部、江西东部至西部和湖南南部,生于海拔600 ~1 300 m 的林内或灌丛。其枝、叶光滑无毛,枝灰白,叶革质,椭圆至长椭圆形,长8 ~13 cm,宽3 ~6 cm,绿色有光泽,叶柄无毛;花红色,苞萼片褐色被毛,宿存,瓣6 ~8 枚,倒心形先端凹,雄蕊多数,子房无毛;蒴果球形,径4 ~7 cm,表面光滑,种子褐色,含油率高。滇山茶自然分布于我国云南等海拔1 500 ~2 800 m 的阔叶林或混交林中。其幼枝近无毛,老枝灰褐色,叶革质,椭圆或长椭圆形,长4 ~8 cm,宽2.5 ~4 cm,深绿色,多少有光泽,叶柄边缘疏生柔毛或无毛;花红或粉红色,苞、萼革质或薄革质,绿色,外面无毛或被柔毛,里面被绢毛,瓣5 ~7 枚,倒卵形先端凹,子房密被绒毛,蒴果球或扁球形,径2 ~5 cm,种子褐色,含油率高。

图1 浙江红山茶Fig. 1 C. chekiangoleosa

图2 滇山茶Fig. 2 C. reticulata

2.2.2 新品种典型特征

‘湘水粉彩’和‘素颜’是从高海拔油用兼观赏的油茶近缘物种中选育出来的比较少见的山茶新品种类型,在湖南长沙海拔100 m 左右生长旺盛,偶有少量结实。其各自在花型和花色上均具有典型及特异的形态特征。

1)新品种‘湘水粉彩’

‘湘水粉彩’属灌木或小乔木,生长旺盛。叶革质,绿色,椭圆至长椭圆形,长8.0 ~10.5 cm,宽3.0 ~5.6 cm,基部楔形或近圆形,侧脉7 ~8对,边缘具细齿,叶面平,枝、叶及叶柄光滑无毛。花蕾卵圆形,单顶生于枝端;萼片淡绿和浅灰褐色,约8 枚,近圆形或半圆形,两面被银灰色绢毛,边缘膜质;花瓣玫红至淡粉色,玫瑰重瓣型至完全重瓣型,大型花,花径10.5 ~12 cm(图3),瓣阔倒卵形,先端内凹,约60 枚,呈8 ~10 轮覆瓦状排列,中心花瓣偶有白色拉丝状条纹,瓣长4.0 ~4.5 cm,宽2.5 ~4.5 cm,中心花瓣渐小;雄蕊10 ~60 枚不等,不同程度瓣化;花初开时颜色较深,开后略变淡,花期中至晚,2—4 月;植株立性、紧凑,生长旺盛,花色艳丽,花量大,盛花时繁花似锦。偶有结果,蒴果淡黄色,光滑无毛,近球形,果径约4 cm。

2)新品种‘素颜’

灌木或小乔木,幼枝略被微毛或无毛,绿色,老枝灰褐色;叶革质,长椭圆形,两端窄尖,长4.8 ~6.5 cm,宽2.2 ~2.7 cm,边缘具细锯齿,深绿色,叶柄边缘疏生柔毛;花白色,初开时带点淡淡的粉红,半重瓣型,中到大型花(图4),苞和萼片8 ~10 枚,革质或薄革质,绿色,外面被柔毛,里面被绢毛,花后未完全脱落;花瓣约14 ~18 枚,倒心形或不规则长圆形,长4 ~6 cm,宽2 ~4 cm,先端凹陷,基部略连生;中心雄蕊多数,外轮雄蕊花丝中下部连生;子房密被绒毛,3 室,花柱先端多3 裂;偶尔结果,蒴果球或扁球形,棕黄色,果径约4 cm。花期2—3 月;植株立性、紧凑,花白色中略带粉色,色泽淡雅。

图3 ‘湘水粉彩’Fig. 3 C. chekiangoleosa ‘Xiangshui Fencai’

图4 ‘素颜’Fig. 4 C. reticulata ‘Suyan’

2.3 适生环境与栽培技术

‘湘水粉彩’和‘素颜’适宜种植在湖南、江西等省的市县及周边气候类型相似的山地、丘陵,透水透气性好、pH 值为4.0 ~6.5 微酸性红黄壤地区,可以在房前屋后,道路两旁都可栽种。繁殖方法有油茶芽苗砧嫁接、扦插、大树换冠嫁接、组织培养等,以扦插、嫁接方式为主。选择低山丘陵或地势平坦、土层疏松透气、土层深厚的微酸性红黄壤区域群植、单植或是盆栽,可培育1 ~3年生容器苗或更大的地苗进行种植,盆栽需选择合适基质和盆型。注意除草、浇水施肥、培蔸覆盖、抗旱抗涝以及整形修剪和病虫害防治等。适合于南方丘陵及一定海拔高度的地区栽种,具备较好的抗寒性,能够适度向偏北缘地区推广种植。

3 结 论

通过对高海拔油用兼观赏油茶近缘种自然杂交子代的收集培育和观测研究,选育出‘湘水粉彩’C. chekiangoleosa‘Xiangshui Fencai’(20160075)和‘ 素 颜’C. reticulata‘Suyan’(20160076)2 个新品种类型于2016 年8 月获得国家新品种授权,是首批从浙江红山茶及滇山茶原种中选育出来的变异独特、具抗寒和观赏性的新品种类型。‘湘水粉彩’花玫瑰重瓣型,瓣约60 枚,粉红色;‘素颜’花型半重瓣型,瓣14 ~18 枚,白色。从单瓣型原种后代中选育出了2 个多瓣型的新品种。以浙江红山茶原种做亲本,尤其是做母本时,其子代出现花瓣数达60 枚的多瓣型机率非常低。同样,在滇山茶原种子代中出现白色多瓣型品种的机率也很少。这2 个新品种花型、花色与母本差异明显,变异性状突出,适应性强,生长旺盛,易于繁殖,且能少量结实,在湖南长沙及周边地区栽培生长快,嫁接成活率高,易管理,可在湖南以及相似区域推广应用。

4 讨 论

1)通过对油茶种质资源圃内收集的浙江红山茶和滇山茶实生后代群体180 余株与其母本开花、生长性状等形态学和生物学特性比较发现,浙江红山茶和滇山茶这2 个油茶近缘种,它们的子代群体在开花、枝叶及树体生长等特性上较大程度受母本遗传基因的影响,如花瓣数、花萼数量及形态、花冠大小、花期、叶片形态与色泽、枝条长势、树形等特征,较多遗传有母本的性状特征。浙江红山茶原种的子代开花大多呈红色单瓣型,能够出现花瓣多达60 枚左右的玫瑰重瓣型或完全重瓣型花的机率十分少[7,11]。同样,滇山茶原种的子代出现白色多瓣型的变异机率也低[7-9]。‘湘水粉彩’和‘素颜’在花型、花色上出现的变异,推测应主要是受了父本遗传基因的影响。在抗寒性方面,‘湘水粉彩’和‘素颜’经历了2008 年湖南特大冰灾、气温-10 ~-8 ℃连续冰冻20 余d在户外露天自然条件下没有受到冻害影响,抗寒性好,应该是遗传有亲本的抗寒基因优势,其抗寒性以及相应的适生区范围还有待后续进一步田间试验观测。

2)据相关文献报道,用浙江红山茶原种做亲本特别是做母本得到的子代绝大多数开花是单瓣型红花,这与我们的观测结论基本一致。如高继银等[11]利用浙江红山茶做亲本同杜鹃红山茶杂交培育出来的17 个杂交品种全是单瓣型红花,更多杂交出来的单瓣型子代因不具明显变异特色而没有报导或保留。还有湖南永州林科所等单位在20世纪80 年代用浙江红山茶作亲本进行红山茶种间杂交培育出来的子代也全是单瓣型红花,至今杂交子代大树有保存还在开花。目前只有湖南省林业科学院选育的‘湘水粉彩’以及中国林科院亚林所李纪元2009 年登录发表的‘春江秀敏’是从浙江红山茶中选育出来花瓣数多达60 枚的玫瑰重瓣型和完全重瓣型花,在花瓣数量及花型上有所突破,近40 年来的育种历程目前只出现这2 个品种花瓣数量最多,这也证明了利用浙江红山茶原种做亲本特别是做母本其子代的花瓣数量及花型变异机率很低。如希望培育出花型、花色变异更多的观赏性新类型,浙江红山茶并不是一个特别合适的亲本材料,但它作为油用兼观赏的抗寒性育种材料却是一个十分优良的种质资源。

3)‘湘水粉彩’和‘素颜’这2 个新品种的获得,得益于油茶种质资源圃中众多油茶及其近缘种以及山茶花品种资源的收集保存,它们的花型、花色丰富,种和品种类型多样,遗传多样性高,基因交流广泛,这就大大促进了资源圃内种质资源天然杂交和变异类型的产生。从它们的子代表现出来的特征可以推测和掌握不同种质间的杂交亲和性和子代遗传的某些变异规律与趋势,有目的地针对不同类型种质进行筛选和指导利用,寻求和设计目标变异的杂交组合,提高获取目标杂交变异新种质的机率。中国拥有极其丰富的山茶种质资源,但遗憾的是目前我国拥有自主知识产权的山茶品种并不多,抗寒品种更稀缺。由于受低温的限制,绝大多数山茶品种在长江以南分布,在长江以北露地栽培有一定的难度[12],高海拔高纬度地区的物种耐寒性要强于低海拔低纬度地区物种的耐寒性[13]。在20 世纪60 年代,美国的山茶育种专家一直利用耐寒较强的山茶、油茶及茶梅作为杂交亲本进行耐寒杂交新品种的培育工作[8,14]。油茶种质资源遍布我国长江以南的山川丘陵,分布面积广阔,我们可以更好地去发掘利用这些特色种质资源,特别是高海拔抗寒性的种质资源,开拓和创新高海拔抗寒油用和观赏资源综合性利用的育种新途径,加快油茶及其近缘种种质资源的创新发展,加速自主知识产权植物新品种的培育利用与推广。

4)‘湘水粉彩’和‘素颜’这2 个新品种由于培育出来的时间还不长,目前还没有大面积推广和区试,只在长沙及周边小范围内有引种繁殖,它们的适生范围有多大还有待后续的测试和区试试验。下一步拟将这2 个新品种在偏北地区进行试验推广,同时对其园艺观赏性进行资源优化组合与品种搭配应用,繁殖方式重点采用扦插、油茶嫁接以及盆景造型嫁接。在一些植物学特性以及生理生化和分子方面还需对其做进一步的试验研究,为新优资源的广泛利用提供理论和实践技术的指导。