从创作的独特性到表演的开放性

——姚晨《琵琶弹戏》的分析与阐释

2020-08-31高拂晓

高拂晓

前 言

《琵琶弹戏:西厢记三折——为琵琶、昆生、昆旦而作》(本文简称《琵琶弹戏》)的创作灵感来自于纽约大都会博物馆珍藏的一把明代琵琶,作曲家姚晨看到在这把琵琶的缚弦(string holder)上有一块象牙装饰,雕刻了王实甫《西厢记》中的“游殿奇逢”一景。这一“偶遇”,促使了作曲家试图用琵琶的声音来表现一种人物情景或者情感变化的创作构思。由此,历史插上了想象的翅膀,便具有了与现实相接洽的契机。作曲家说:“琵琶因为其右手丰富的弹挑扫拂和左手细腻多变的推拉吟揉,可能是最能表现和演绎‘情’的一件中国乐器——不管是才子佳人的情爱,还是将相武士的铁血丹心。作为一件有情的乐器,琵琶的琴弦就是心弦,弹挑吟揉则撩动心弦。”(1)姚晨:《琵琶弹戏:西厢记三折——为琵琶、昆生、昆旦而作》(2014—2015),第一页介绍,该乐谱尚未出版。于是,作曲家决定用琵琶弹唱说戏的形式来创作这部作品,选用了一把仿制的明代4相12品琵琶和当代6相24品琵琶共同来演绎张生与崔莺莺的爱慕情愁。这部作品的前两折《惊艳》和《琴心》创作于2014年,由芝加哥大学蔡久迪教授(Judith Zeitlin)和芝加哥斯马特艺术馆联合委约。2015年,作曲家又创作了第三折《长亭》,形成了完整的三折版本。音乐形式总体上以融合创新为主要特色,在琵琶演奏的基础上加入昆曲韵白及演唱,衍生出多个表演版本,使这部作品从创作到表演呈现出极强的开放性。

一、音乐结构中的语言结构变化

元杂剧《西厢记》一本四折,共五本的结构规模,讲述了一个“天下有情人终成眷属”的爱情故事。郭沫若在《〈西厢记〉艺术上的批判与其作者的性格》中说:“《西厢记》是有生命的人性战胜了无生命的礼教的凯旋歌,纪念塔。”(2)〔元〕王实甫:《西厢记》,张燕瑾校注,北京:人民文学出版社,第387页。从艺术创作的角度,《西厢记》在整体结构和结构细节上都具有开创性,五本二十折结构庞大,为了前后连贯,前四本每一折末尾都安排了《络丝娘煞尾》的曲子预示剧情,而且在主要人物的出场上突破传统限制,给予每一个主要角色演唱的空间,丰富了艺术表现手段。吕效平在《文学遗产》中说,《西厢记》是中国古典戏曲中唯一一部“同时实现东西方美学理想”的作品(3)同注②,第393页。。

《琵琶弹戏》的前两折文字部分是由作曲家姚晨摘编:第一折《惊艳》,来自第一本“张君瑞闹道场”的第一折,第二折《琴心》来自第二本“崔莺莺夜听琴”的第四折,第三折《长亭》是由冯亚兵先生摘编,来自第四本“草桥店梦莺莺”的第三折。虽然创作者所摘选的作为音乐作品结构中的这几折内容是有一定代表性的剧情,但融进音乐结构中时,其总体创作构思则是以琵琶这件乐器独特的音响和演奏技法为主要表现手段来展开的,而不在于强调剧情的连贯;但同时,音乐发展的情感逻辑却又是以所摘选的韵白和唱词所表现的剧情所推动的。韵白和唱词的构思原则有摘选、拼贴、改写、组合、拆分和叠置等。前两折主要运用直接摘选、拼贴的方式作为铺陈和叙述;第三折则进行了大量改写、拆分和组合,这种改编创造完全是为音乐的结构和表现服务的。

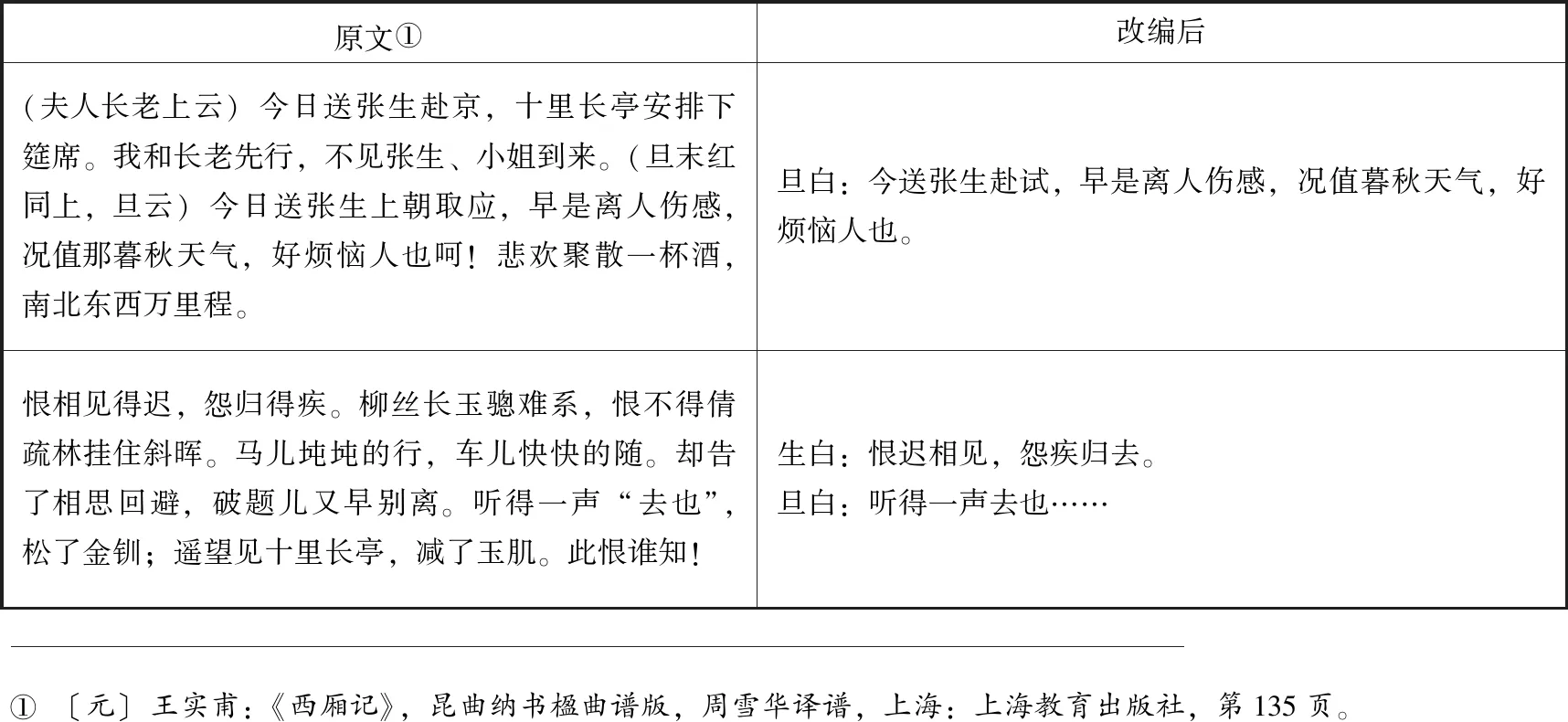

比如第三折《长亭》第一部分的韵白对照(表1)。

表1.

这里的旦白和生白都摒弃了原文剧本中偏描写和叙述的内容,而采用了更简化的诗词格式,对原文进行了拆分、改写和组合。如一开场的6+6+6+5和第一部分结尾生白与旦白形成的4+4+6的改写和组合,都更为精炼。在《长亭》进入尾声时,采用了生旦互动的、远距离呼应剧情的“这酒呵”(旦白)“这酒呵”(生白),与琵琶演奏的离别主题与情态性音响融为一体。

再比如,中段韵白采用了更为简化的处理:改编者对原文进行了压缩和提炼,抽取了代表性语言,用更加对仗的排比句结构,以生旦交替韵白,并与琵琶的音响再交替的形式,形成一个整体(表2)。

表2.

琵琶模拟的情感状态替代了原文唱词中偏具体描绘性内容,是把音乐化的语言进一步转变成音响概念的创作思维。作曲家为每一句都标注了一个形容词表明情感的状态,并用一种独特的琵琶演奏手法制造出相应的情态。在“车儿马儿”之后,琵琶用左右手指关节敲击面板模仿马儿小跑的声音(见表3中);在“花儿颜儿”之后,采用了两次下行的音程加第二音刮奏(A—E刮奏,B—E刮奏)表现自伤自弃的情绪,在连接“书儿信儿”之间,采用了泛音的上下拨奏,类似分解和弦形式表现了在“怅然地”与“期盼地”之间徘徊的心情(见表3中)。

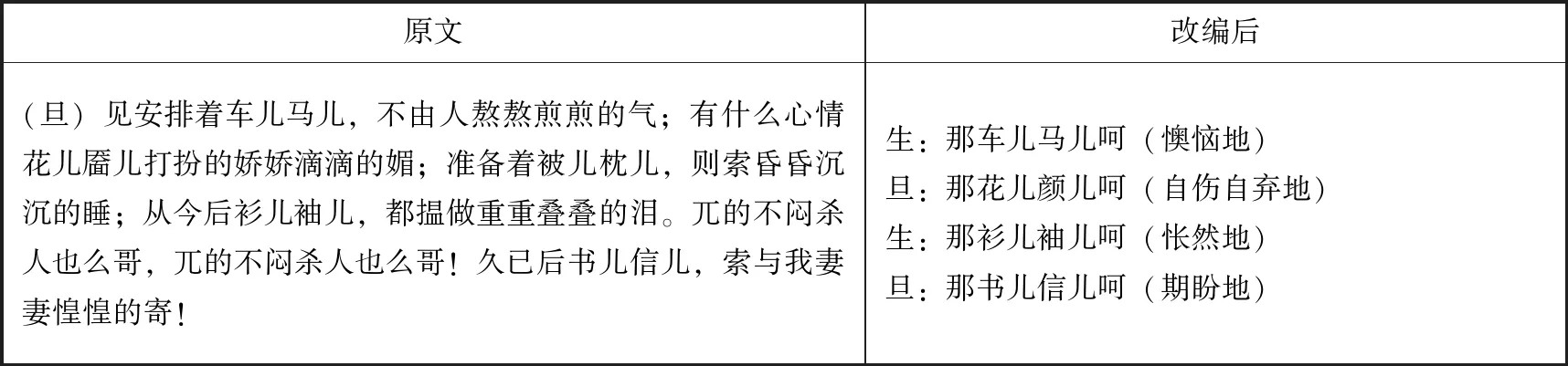

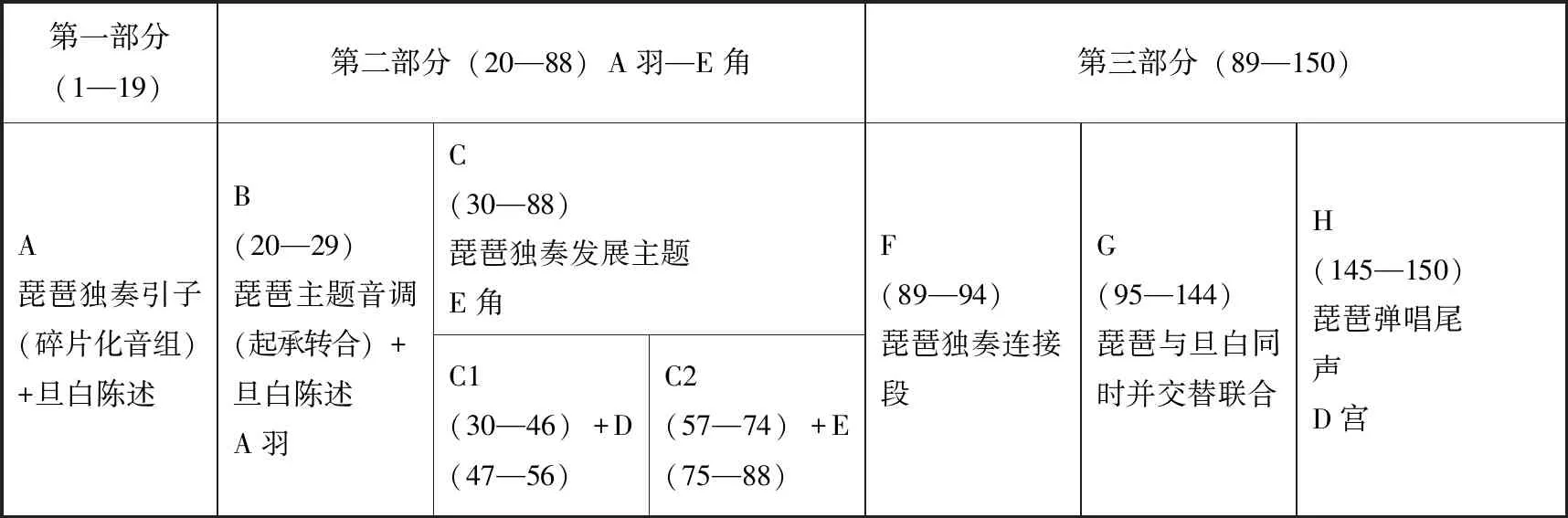

《琵琶弹戏》的整体材料主要有两大类,第一类是琵琶演奏的音乐材料,第二类是昆曲韵白或演唱的人声材料,两类材料用交替组合、并行发展和叠加等方式构成全曲。通过对音乐材料与人声材料的比例(见图1)进行观察和分析发现,《惊艳》和《琴心》中音乐材料的运用占主导地位,都有较大篇幅的琵琶独奏,人声韵白集中呈现在曲目的一头一尾;而在《长亭》中音乐材料与人声的关系几乎不分主次,采用了更频繁的交替、并行和叠加等复杂组合,且人声部分多次采用昆曲演唱,语言完全音乐化。表面上看是音乐结构,实质上是一种受语言内容(《西厢记》剧情)牵制的剧情结构,或者可以说是与剧情所揭示的人物内心活动和情感走向相关的心理结构(4)也与作曲家创作过程中所体验的情感状态有关。。如果说《惊艳》和《琴心》还是以器乐所主导的一种创作思维的话,《长亭》则更倾向于器乐与人声的融合,从交替联合走向多层次融合,是被“离别”的极度伤感所笼罩的情绪的反映,断续的音乐材料与人声的多层关系强化了如诉如泣的情感(5)作曲家在乐谱上标记了“整个音乐情绪都是在一种断续抽离的分别倾诉中……一种被笼罩的感觉”。。

图1.琵琶的音乐材料与人声材料的比例关系图(6)白色部分代表音乐材料,黑色部分代表有韵白或演唱的人声材料,绘制采用了一定的比例表明所占小节的数量。

二、音乐材料的独特性运用

《琵琶弹戏》的音乐材料变化丰富。作为整部作品核心地位的琵琶演奏,除了具有音乐叙述和表现意义之外,在整体结构中还具有多种功能。不仅有西方歌剧序曲的意义——在人物出场之前预示剧情或铺垫一种情感氛围(比如第一折1—25小节,第二折1—18小节;又如在前两折作为引子出现的开始部分,第一折更倾向于主题的陈述,第二折则用泛音上的碎片化音组描绘了一种“心绪波动,难以捉摸”的情态),还有中国戏曲过门的连接、转折和过渡意义(比如第一折的140—143小节,第二折的89—94小节)。

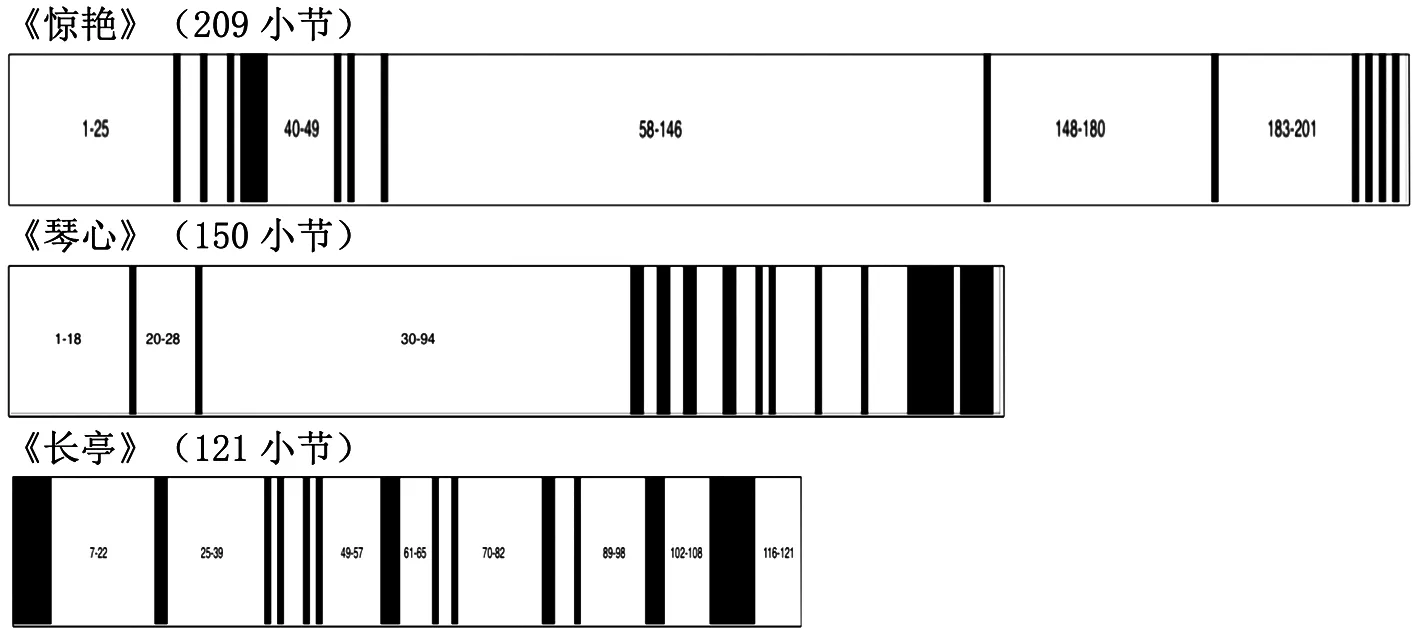

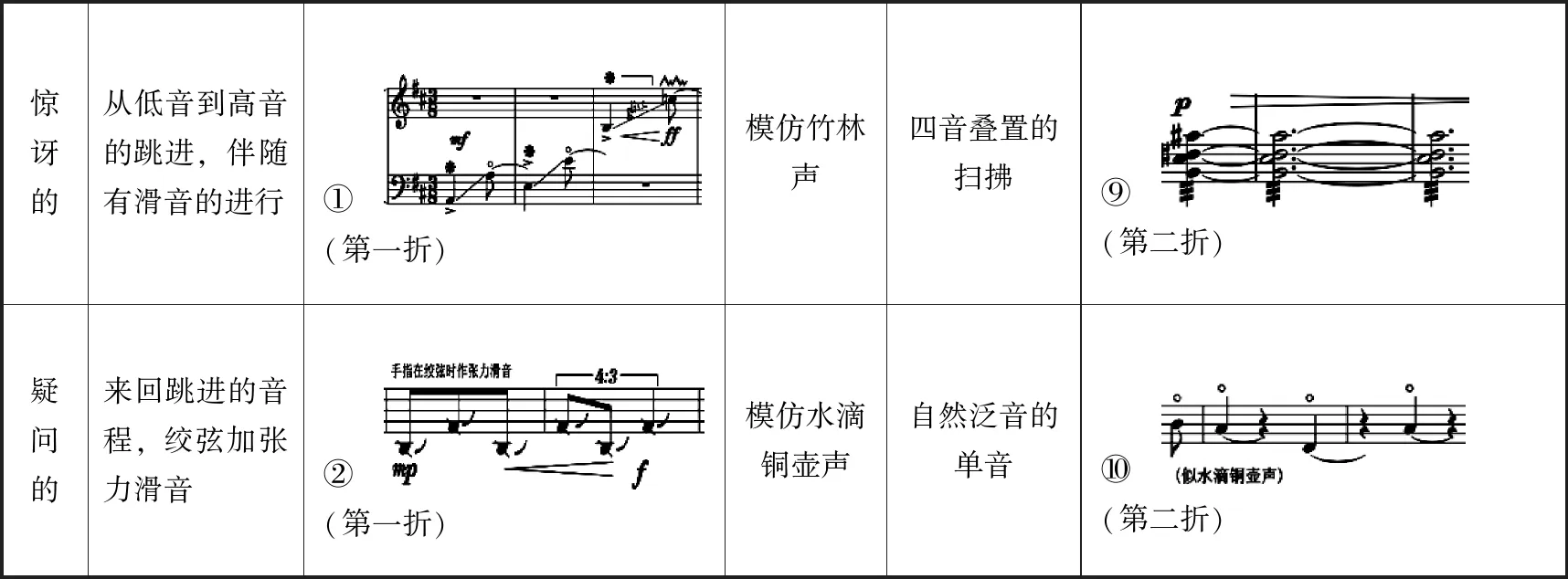

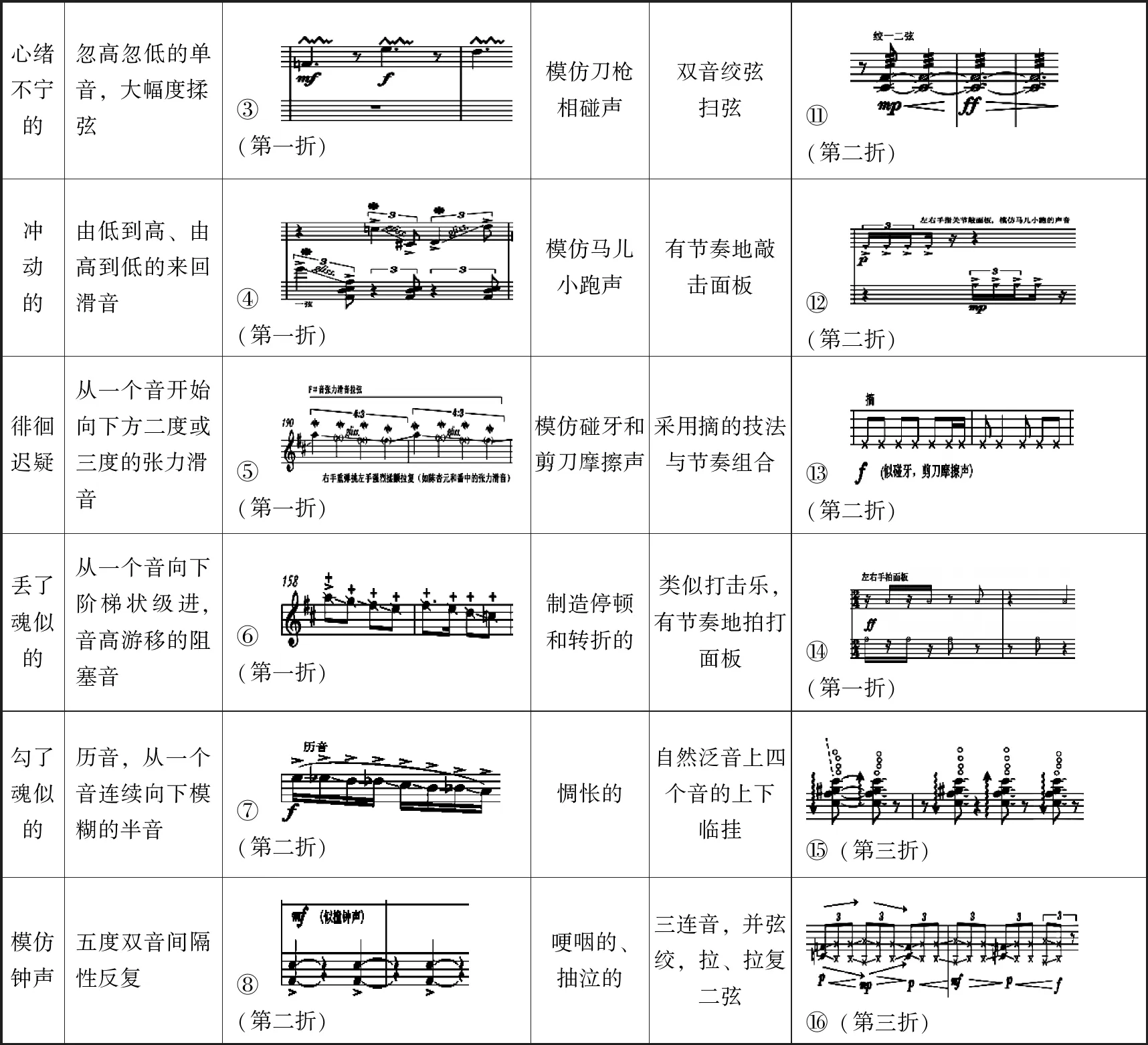

琵琶演奏的音乐材料可划分为两大类。一类是“旋律性主题音调”,另一类是“模拟性情态音响”。“旋律性主题音调”主要采用了围绕调式核心音的环绕式波动起伏进行,表现了缠绵悱恻的爱情;“模拟性情态音响”的运用原则是“依剧情而发展”的心理描绘,主要是利用琵琶演奏的多种技法惟妙惟肖地展现出人物的心理活动状态,不仅具有音色上的丰富性,更具有配合人声表现剧情的说服力(见表3)。

表3.“模拟性情态音响”的主要类型统计

续表

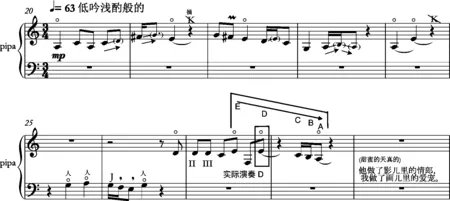

表4.第一折《惊艳》的材料与结构

作品整体上采用的是小工调的定调,以D-E-#F-A-B的音高关系为核心,加入清角和闰形成七声调式,具有燕乐风格,其中第二折《琴心》加入变徵,形成雅乐风格。从大范围的音调走向来看,呈E商(《惊艳》)—D宫(《琴心》)—B羽(《长亭》)的调式布局,下行二、三、四度关系体现得非常明确,情绪表现上有“欲抑先扬”的意味,是从“惊喜”“思念”走向“离别”的过程。具体材料分析如下。

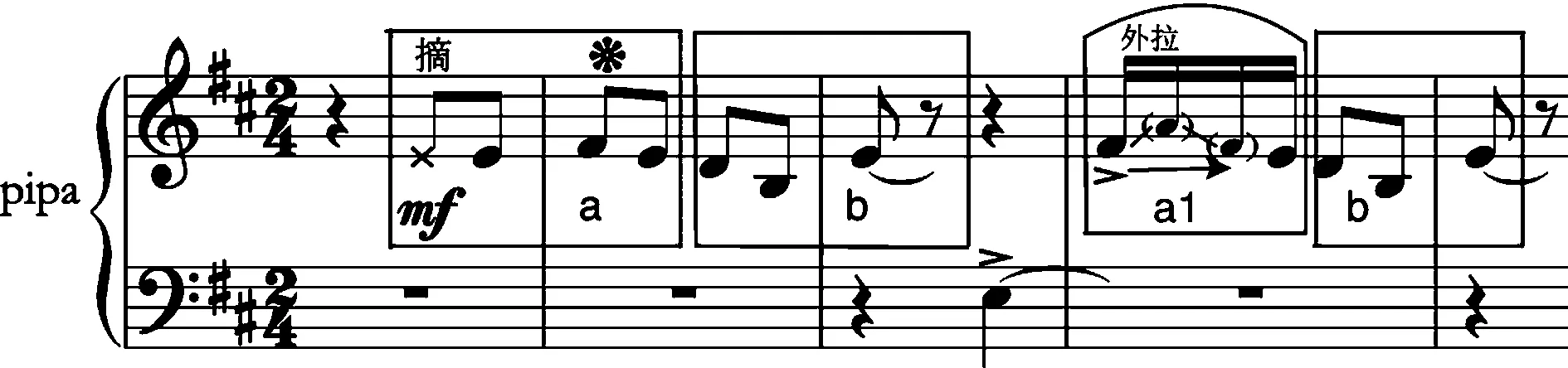

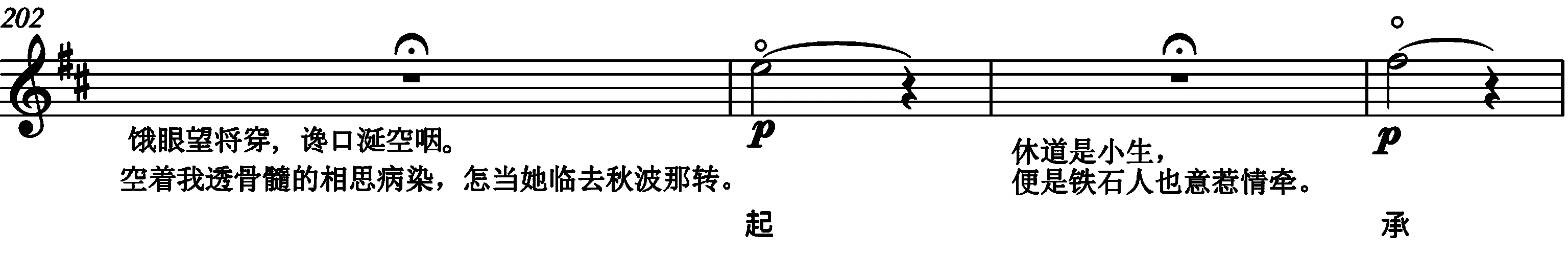

《惊艳》第一部分的A段由琵琶直抒胸臆,直接陈述主题,旋律性主题音调围绕核心音阶B-D-E-#F-A构成一个以E为中心的动机(a+b+a1+b)(见谱例1),同时确立了B-D-E三个音作为结构力的核心。由B-E构成的纯四度关系在整个作品的音调发展中产生了重要影响,由此C-F、D-G、E-A、F-bB、#F-B、#C-#F等四度音程的广泛使用奠定了这部作品的声音特性,而纯四度与纯五度关系的相互转换搭配使用,成为整部作品和声语言的基础,包括那个最有特性的“离别主题”(见谱例8)。同时,A段采用了对这个动机进行拆分、演变与组合的方式发展,与两次韵白交替进行(韵白+a1a1a1和韵白+bb1)(见谱例2)。第一部分的B段,琵琶采用了情态音响(见表3中)与韵白相互穿插的方式,表现了张生邂逅莺莺时神魂颠倒的感受。第二部分是琵琶主题发展的段落,先由来自第一部分主题A1的两个材料(a1和b)进行拆分演变,进一步表现了张生心绪不宁的状态,随后进入新的主题C,C-D-C1构成了一系列的转调。转调特点在于,内在逻辑上类似西洋“主—下属”的调性功能,从D宫—G宫系统,但在调式上却形成了E商—B角的五度关系,再次确定了四五度关系交叠作为作品调性调式结构力的重要基础。末尾在生白“饿眼望将穿!”的衔接中变化重复再现了主题C。第三部分是琵琶情态音响与生白联合将第一折推向高潮。结尾的特色在于,用琵琶的单音泛音与韵白交替构成一个很有特色的起承转合结构(谱例3),这种把单个音的表现力拓展到结构意义上的做法也反映了音乐与语言相互靠拢,音乐与语言融为一体的思维。

谱例1.《惊艳》第一部分A段的主题动机

谱例2.《惊艳》第一部分A段的主题动机拆分

谱例3.《惊艳》结尾

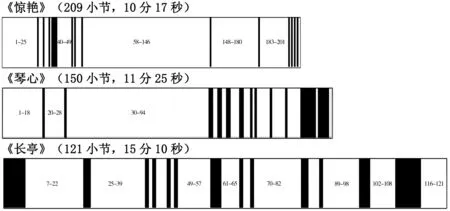

表5.第二折《琴心》的材料与结构

《琴心》第一部分虽然也由琵琶开场,但却并不是直接陈述主题,旋律性主题音调被大大拖延了,取而代之的是由介于主题音调与情态音响之间的碎片化泛音音组奏出一段烘托心情的引子(见谱例4)。这个似乎从第一折主题动机中剥离出来的引子A,调性模糊,虽然表面上看仍旧围绕核心音E在进行,但实际上这个E已经在各个调性上游移(C宫:E作为角—D宫:E作为商—E宫),一开始就把第二折的情绪带入了一种内心独白的气氛,很明显,是“捉摸不定”的(7)作曲家乐谱上标记的表情术语是“心绪波动,难以捉摸的,速度稍自由”。。

谱例4.《琴心》第一部分的引子片段

第二部分,琵琶奏出主题B,一个起承转合结构(2+2+3+2,见谱例10),加入变徵的A羽调式确定了《琴心》的调性基调已经由D宫向C宫下方大二度转移了。但由于第三折才真正突出B羽调式,因而这里的A羽从整部作品结构上可看作是一个带有色彩性和不确定感的移调。旦白衔接之后,进入了琵琶大段落的主题发展——变化重复的C1、C2段落,手法类似第一折第二部分的主题再现。第三部分在琵琶的连接段F之后进入一段琵琶与旦白同时且交替配合的琵琶念奏段G。该段落取自《西厢记》第二本第四折中的两个曲牌【调笑令】和【秃厮儿】,情节与音响融为一体,令人印象深刻。最后作曲家用了一段“浅吟弹唱”作为尾声。这个尾声的调式直接回到D宫,铺垫了第三折的音乐(谱例5)。

谱例5.《琴心》尾声的弹唱

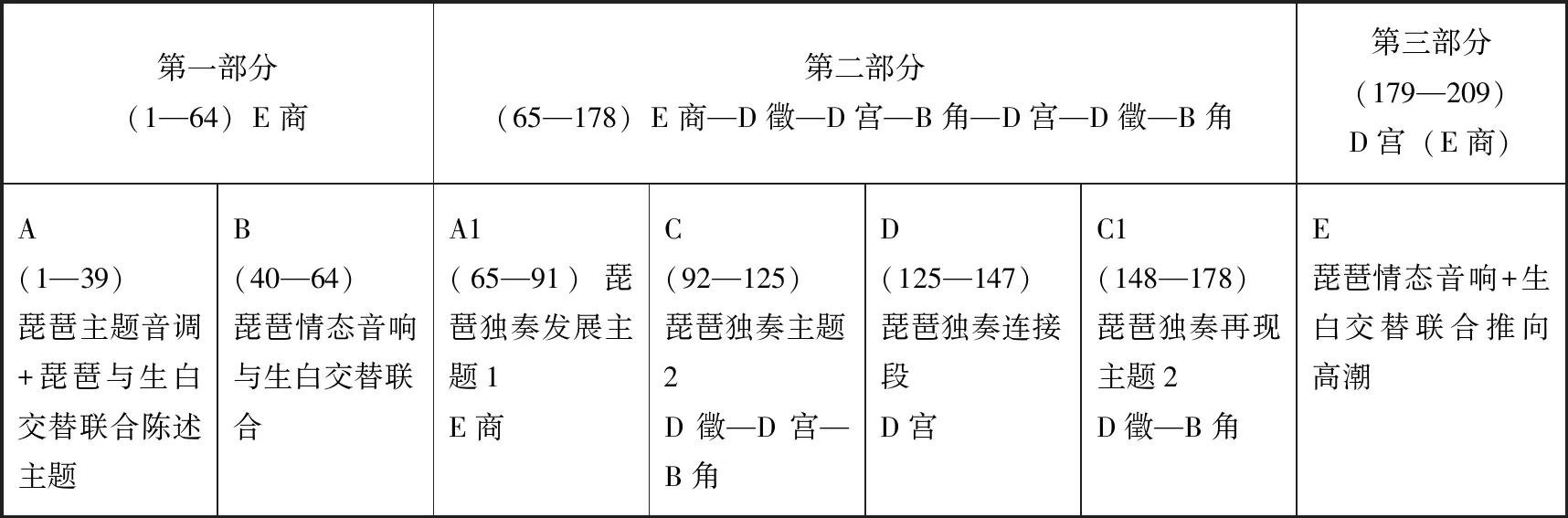

表6.第三折《长亭》的材料与结构

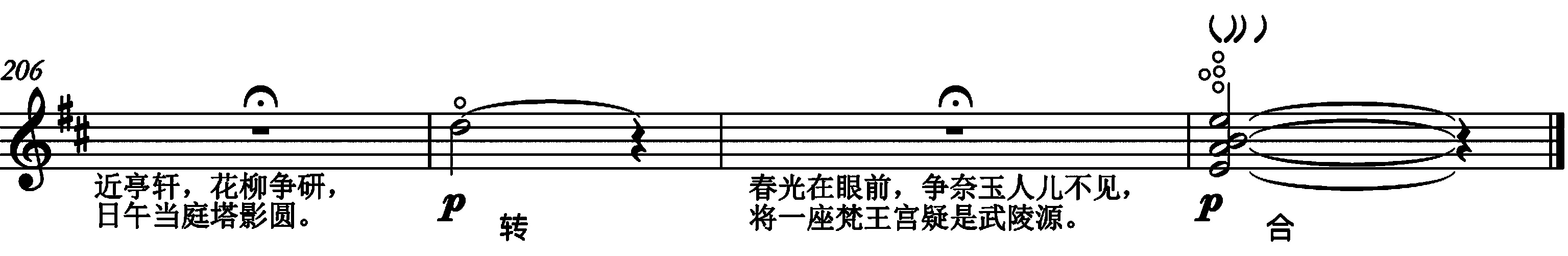

《长亭》第一部分先由旦白陈述,然后进入旦唱的一个上下乐句,来自于《西厢记》第四折曲牌【端正好】前两句(3+3+7+7+5),之后是琵琶的一段情态性“类主题”(主题性质并不太鲜明,介于主题音调与情态音响之间)陈述,但调式调性上B羽的凄美感已经完全确定。第二部分琵琶独奏主题音调B非常有特色,采用了类似《琴心》中A羽调式的转调,由两个部分构成,一个部分是A—E反复的“停顿五度”a,暗示了后面的“离别主题”;另一部分是“D-C-B”的下行音调b(特色在于D音上方二度滑音的运用),表现了离别的“依依不舍”。这个音调出现了三次,前两次只出现一遍,第三次重复了两遍再加模进,形成“a+b+a+b+a1+b+b+b1”的结构,强化了“离别+依依不舍”的情绪象征(见谱例6)。第三部分生白、旦白与琵琶的情态音响交替所形成的音响化思维是传统的音乐性旋律向现代音色观念转变的体现,作品中类似这样的处理还有很多处(见表3)。第四部分由琵琶独奏主题D,之后生旦重唱与琵琶形成四个声部的复调织体,可谓全曲高潮部分(见谱例7)。然后由琵琶过渡引向结尾。第五部分出现了琵琶的“离别主题”G(见谱例8),宛如肖邦的“葬礼主题”一样特征鲜明。这个主题与生白、旦白之间形成了一个回旋结构(G+H+G+I+G),并在第三次主题出现之前,琵琶奏出了第二折中的核心主题I,仿佛暗示了对爱情的“流连忘返”。这个回旋结构强化了离别的伤感,从表现意义上可视为第二高潮。第六部分由旦唱、旦白补充了一个尾声,生旦合唱“去后我何适”意味着分别已成定局(见谱例9)。

谱例6.《长亭》第二部分的主题(“离别+依依不舍”)

谱例7.《长亭》第四部分中的高潮

谱例8.《长亭》第五部分的“离别主题”

谱例9.《长亭》第六部分的尾声

特别值得指出的是,整部作品中琵琶的音乐语言和情态表现价值是第一位的,而组织结构框架的原则却相对模糊,每一折内部的结构相对自由宽松。这一点特别体现在音乐具有延绵式发展,并突破结构框架的特征。比如第一折《惊艳》中琵琶的主题性引子本应该在25小节结束,26小节开始生白,进入剧情,但是生白进入之后,琵琶继续用主题性材料的两次拆分(a1a1a1:27—28小节和bb1:31—33小节)(谱例2)作为补充,让音乐能延续,模糊了规则划分的结构边界,使结构的划分不能以琵琶与人声的进入为依据,而必须从音乐材料来考虑,把琵琶与韵白作为一个音乐整体,这样第一部分则应到39小节,而不是25小节。无独有偶,第二折《琴心》中琵琶以情态性音响作为引子,而把主题性音调作为旦白开始之后的第二部分来呈现,但在第9小节之后,又加入了一句旦白,之后则是琵琶大段落的独奏。若从形式上看,第二部分应该从琵琶独奏的第30小节开始,但是主题却在20小节处先现了,若从音乐材料上看,则第二部分已经从第20小节开始了,这样,第29小节处的旦白则毫无疑问又成了音乐材料整体中的一部分。

从乐器与人声的关系上看,第三折从第一、二折的串联关系发展成一种叠加的等级结构关系,由于生、旦角色的加入,使音乐呈现立体式的表现空间。第58—59小节的四个声部复调织体作为全曲的高潮(见谱例7),这一判断完全出自于音乐材料的发展逻辑,更是情感发展的需要。由于整个作品是以表现恋人之间的爱慕之情为基调,而只有这一个地方是两人第一次一起演唱。曲牌【脱布衫】中的“下西风黄叶纷飞,染寒烟衰草凄迷”成了生旦的“二重唱”,尽管只有两个小节,但却是整个作品中最具有“结构力”(汇聚力)的地方。短短两个小节成为整个作品的中心。这一观点还可以通过紧接着的第五部分“离别主题”来体现(见谱例8)。由于这个主题暗示了张生和崔莺莺即将分别的情形,作为尾声则是顺理成章的。更有意思的是,这部分所采用的回旋结构把离别主题与琵琶的旋律性主题音调、模拟性情态音响,以及生白、旦白组合在一起,很具有总结的意味。伴随离别主题,张生逐渐离场,故事本该结束,然而,作曲家又创造了第六部分来补充,但这一部分的音乐织体则明显不同于第四部分的二重唱,琵琶已经停止,生旦用合唱的方式表达出了欲哭无泪、欲语还休的情绪,音乐才算走向结局(见谱例9)。

三、作品表演中的结构性变化

作曲家虽然构建了一个乐谱的结构,但表演时的结构与作曲结构之间具有极大的差异。《琵琶弹戏》在节奏节拍的安排上呈2/4—3/4—4/4的布局,内在韵律是逐步拉长减慢的。如琵琶与人声的比例关系图式所示(见图1),从小节数上三折的结构比例呈递减的趋势(分别是209小节、150小节和121小节)。然而,在表演时间上却完全相反,呈递增状态(以2015年6月的演出版本3(8)下文中提到的版本序号及具体内容请参见表8。为例,分别是10分17秒、11分25秒和15分10秒)(9)2019年8月的演出版本14中,三折表演时间分别是10分50秒,12分10秒和15分,与版本3差别甚微,同样体现了递增的时间序列。。可见,整部作品的时间节奏在不断地拉宽和拉长,与创作的小节数形成了结构性反转(见图2,对比图1)。前两折各个部分有6次速度标记,第一折76与112(见表7)的速度之间有一定的对比,最大速差36,两次112的速度正是琵琶独奏的两次主题重复再现。第二折整体速度减缓,未有对比性的速度变化,平均为73。第三折速度标记有11次,每一次的速度并未有太大差异,总体保持了比前两折都更慢的速度标记,平均速度为57,最大速差11。可见,表演中,作品形成了一个新的结构,这个新的结构恰恰与心理节奏紧密相连,也与音乐所基于的戏剧结构紧密相连。第一折《惊艳》描写张生游普救寺奇遇美丽的崔莺莺时的情开心动,整体速率更倾向于流畅而有激情的,琵琶的大段落独奏不仅表明作曲家以器乐为主导的创作思维,也利用各种琵琶技法表现人物内心的情感变化状态;第二折《琴心》描写崔莺莺深夜被张生的琴声撩动心绪,倾吐其爱慕情愁,整体速率更倾向于低吟浅酌;第三折《长亭》描写崔莺莺十里长亭送张生进京赶考难舍难分的离别场景,整体速率更倾向于断断续续,表达缠绵悱恻的离别伤感之情。由此可见,情感表现需要决定了三折的音乐在进行中朝向一种更慢的速度变化,心理状态从“单纯的情绪”向“复杂的内心”演变的过程。

图2.琵琶的音乐材料与人声材料比例在表演中的结构性反转关系图

表7.每一折的速度数据图表(表中速度均以四分音符为单位)

表演中的结构变化除了宏观层面的速度之外,还包括微观层面的细节。表演者常常会根据各种实际情况,修改作曲家的某些细节,产生不一样的音乐效果。笔者注意到这样几种情况:

第一,表演者根据自己对音乐的直觉和感受修改某一些音,以达到更顺畅的音乐流动,产生更好的表达效果。比如在第二折《琴心》第二部分开始的一个起承转合音乐性主题陈述段落中(见谱例10),第27小节最后一个音作曲家乐谱标记是E音,旋法上与第一折开始部分的B-E、A-E围绕核心音跳进的做法极为类似,但表演者实际演奏中将此音修改为D音,而且对这个D采用了非常强调的语气演奏,形成了E-D-C-B-A的下行旋律,使D音产生了从E到C的很强烈的过渡,增强了旋律的线性因素。对比昆生出场的轻快感(更具有跳进因素的音程关系),这个修改更显出昆旦出场的柔媚(相互靠近的级进),同时,也暗示了全曲情感的走向。这是一个符合逻辑和情绪的修改,使音乐“更顺畅”了(10)笔者就此专门采访了琵琶演奏家兰维薇,演奏家承认自己改动了这个音,并认为改动后音乐更为流畅;同时笔者也采访了作曲家姚晨,作曲家赞同这个音的改动,并认为改动后音乐更有调性感。。同时,在调性关系上演奏者有一处非常类似的修改:在第一折《惊艳》的第二部分,琵琶独奏在两次转调的主题重复之间的连接段中(140—144小节),演奏者坚定地改变了乐谱中的还原C,而演奏成#C,确立了回到小工调D的意义(见谱例11)。另外在第三折《长亭》第二部分“离别”(a)+“依依不舍”(b)的主题结构中,两次空五度与休止符停顿所构成的材料a,在第29小节处少了一个E音,演奏家演奏时为此填补了一个E音和四分休止符,构成了一个更为完整的结构,更进一步增强了对“离别”主题的暗示(见谱例6)。此外,在《长亭》第四部分第54小节处,表演者修改了音的进行方向,是表演者在版本3中把乐谱标记的A-D-A-D由下往上行的琶音修改为由上往下行。这个地方其实比较晦涩,因为在44—50小节有一大段情态性的琵琶临挂技法交替演奏的段落(可见表3中的技法),表现惆怅的心情。因此在第54小节处再次出现这一音型时,看似可上可下,但是若是联系之后的音乐结构,全曲导向了生旦重唱的高潮部分,音调下行的伤感意向非常明确(第四部分的旋律形态整体呈下行直到“离别主题”的出现),如果51—54小节的琵琶四个小节独奏是对第四部分的一种情感预示的话,那么演奏成下行琶音则更符合音乐表现的情景。

谱例10.《琴心》第二部分的主题

谱例11.《惊艳》第二部分中的连接段

第二,表演者根据音乐的前后关系,改变了乐谱的节奏。比如在第一折第二部分中琵琶独奏的第103小节处,乐谱标记为八分音符的均等时值,演奏者演奏过程中演奏的是一个附点节奏。这段音乐在之后的159小节有一次再现,再现中是附点节奏,可见103处有可能是作曲家的笔误(见谱例12)。另外,这个乐句从旋法上是两次连续下行的走向,第一次有附点节奏作为引导,第二次若没有附点的话,不足以强化这个阶梯性下行级进所表现的“丢了魂儿似的”感觉(见表3中的⑥)。因此,用两次附点的合情合理性自然就容易理解了。这个修改既可以理解为演奏家对作品结构前后关系存在心理呼应,也可以理解为对音乐情态表现的加强。同理,在第二折中段第二部分琵琶独奏中,同样存在C1、C2两个略有变化的再现段落,在第二次再现时第72小节的节奏型0X0X0X被演奏者修改为0X0XX,对应这个地方的节奏在第43小节处,同样是0X0XX。可见,由于两个部分的再现关系,让表演者更倾向于统一节奏型,使音乐更紧凑地流动。还有一处在第111—112小节,表演者取消了这两个小节之间的休止符,让音乐流动更快,并且在第113小节的两个音之间增加了休止符,目的是给旦白一个准备的语气。

谱例12.《惊艳》第二部分第99—103小节和158—160小节

第三,表演者遵循音韵的内在规律,调整了韵白节奏和音乐节奏的关系。比如在第二折《琴心》第三部分有一段来自《西厢记》第二本中的曲牌【调笑令】的弹唱段,这一段琵琶全部采用了模拟性情态音响来表现崔莺莺听琴声时所产生的意象,并暗示内心情感的活动,琴声和人的情感活动浑然一体。其中具有诗歌韵律的韵白与琵琶的演奏同时进行,琵琶的声音在每一句韵白时用伴随人声的方式同步进行(见谱例13),之后用情态音响进行补充。有趣的是,在四句看似一样的“莫不是”之后的琵琶与人声同步进行中,无论是在琵琶演奏者独自一人表演时,还是与昆旦演员合作表演时,第一、三、四句都是几乎同步的,唯有第二句并未如乐谱中标记的那样同步对位,在“曲槛中”三个字里形成了错位,而错位的情况是韵白在琵琶伴奏之前出现,即“槛”字出现在所对应的八分音符节奏点之前,形成了一个切分节奏。由于“夜—撞钟”“声—相送”“响—壶铜”在字词意义上都可以拆解为1+2的组合,即可以拉长第一个字,并把后两个字连读,只有第二句不能拆解掉“曲槛”,即不能念成“曲—槛中”,因此,“曲槛”在语意上的要求决定了韵白“走”在了琵琶伴奏之前。可以说,这种自然的语感使实际表演音响与乐谱标记产生了差异。

谱例13.《琴心》第三部分中的琵琶弹唱

第四,琵琶作为一种音响独特的弹拨乐器,各种丰富的演奏技法也构成对乐谱结构的变化,谱面上的标记在转化为音响的过程中,出现了诸多具有独特音响特质的音效。它们不仅存在于旋律性主题音调中,也存在于模拟性情态音响中,本文只能略举一二。其中对整个作品产生重要情感影响的有诸多滑音以及张力滑音的巧妙运用,各种拉复等技法的配合等。比如在第一折第100—104小节与156—160小节处的下行阶梯状的阻塞音(见表3中的⑥),前面有一个gliss的滑音上行,若阻塞音完全按音高弹会感觉生硬,因此,演奏家在每一个音符末尾都做了小滑音,音高是游移的,以突出“丢了魂儿似的”感觉。与之类似的第二折第47小节和第50小节的历音(见表3中的⑦),虽然标记是半音阶,但由于演奏家手指将弦撬高起来了一些,改变了弦的张力,因而那些半音也非确切的半音,也是游移状态。不同的是,阻塞音音量较小,而历音音响更锐利,对比阻塞音表现张生“丢了魂儿似的”情态,历音的情感表现更强烈,更暗示了崔莺莺被“勾了魂儿似的”(笔者语)心理状态。

四、舞台表演的开放性选择

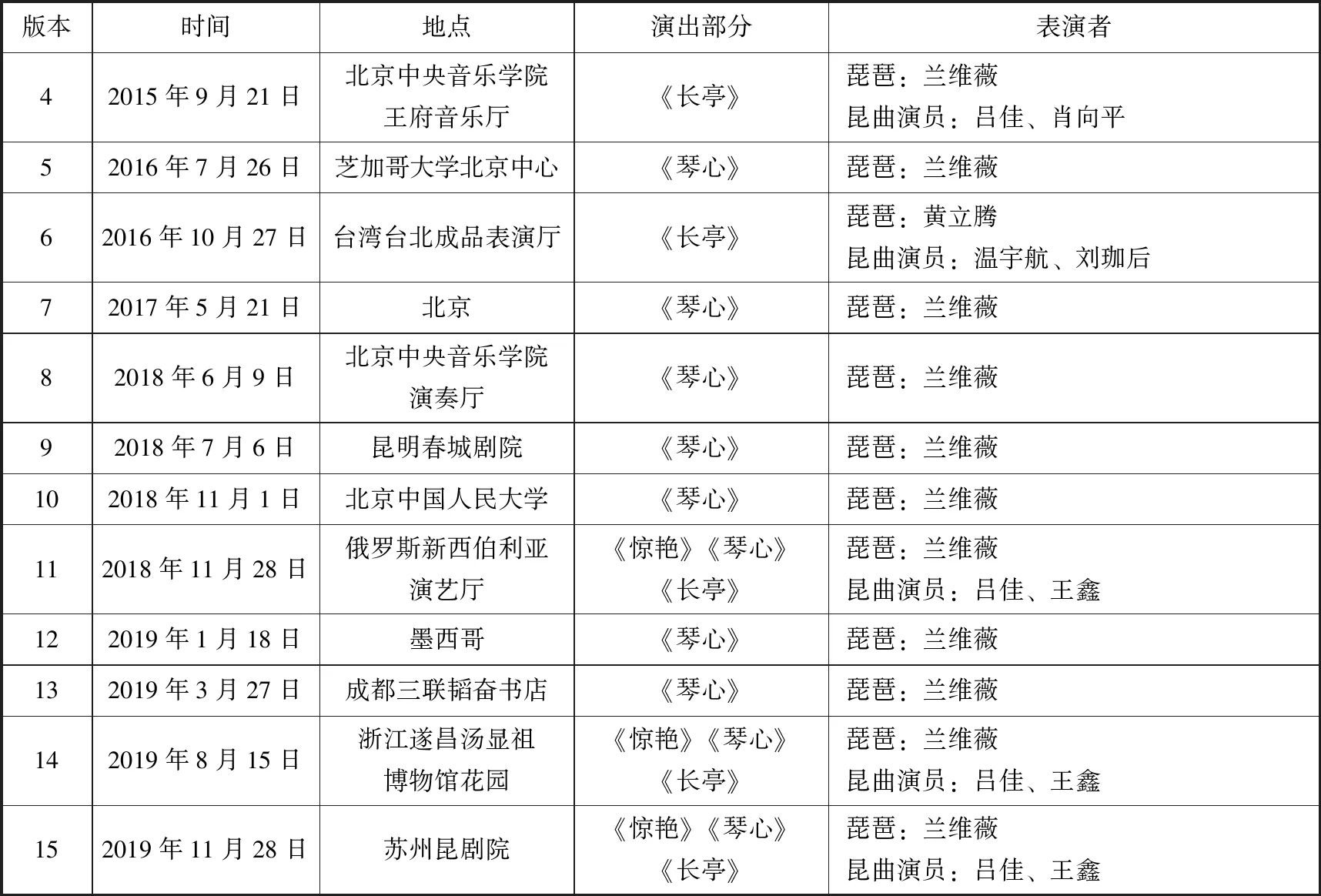

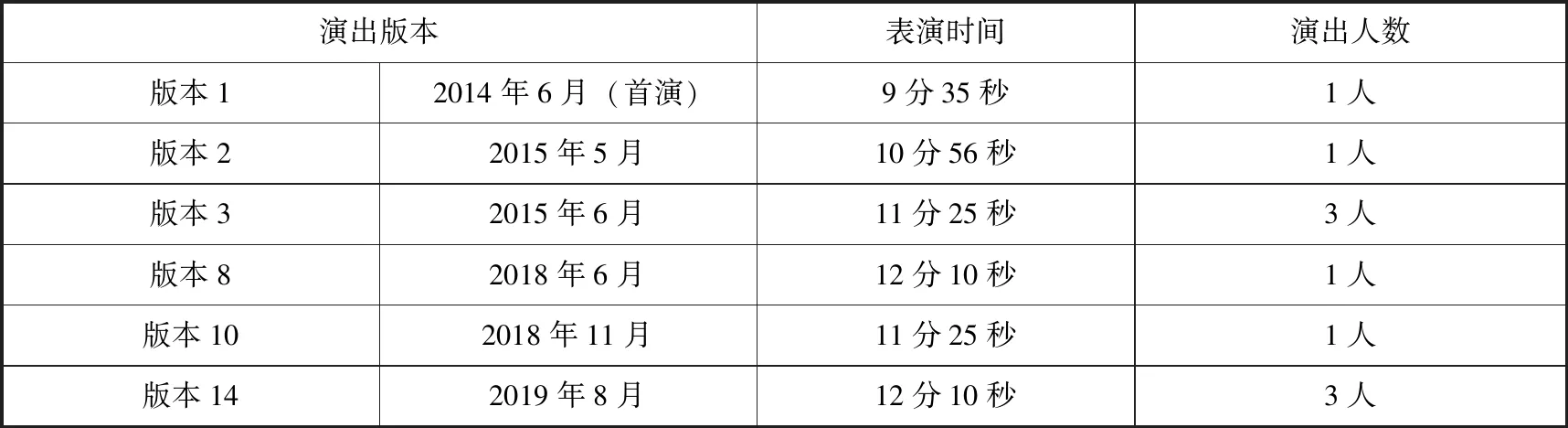

《琵琶弹戏》从创作至今在世界各地演出不下15次(见表8,每一次演出即作为一个表演版本),这些表演版本充分体现了这部作品在表演中的丰富性。其中以兰维薇独自一人表演的占一半以上,基本上是以表演第二折《琴心》为主。这非常符合作曲家创作这部作品时的初衷——“是一部以琵琶为核心的当代作品,而主要不是昆曲表演”(11)转述自作曲家在版本14演出之前的现场介绍。。有昆曲演员加入的三人合作表演完整三折的有三个版本。由兰维薇独自一人表演就意味着一人完成三个角色:琵琶演奏、生白和旦白(旦唱)。由于《惊艳》是生白,《琴心》是旦白,《长亭》是生旦合作表演,因此,由兰维薇单人表演的多是第二折《琴心》,有昆曲演员加入表演的多是第三折《长亭》或完整三折。虽然每一折都可以独立表演,但第二折和第三折具有更强的独立表现性,第一折《惊艳》由于角色限制,几乎没有被单独表演过。同一部作品在表演方式上呈现出异常丰富的多样性,单人表演的不同版本之间本身也存在一定的差异,同时,单人表演与多人合作表演之间更是具有很大的不同。同一部作品的每一次表演都存在多种可能的开放性(表演时具有多种选择),这对于一部当代作品来说是极为罕见的。

表8.《琵琶弹戏》的主要演出情况统计表(12)相关演出视频请参见网址版本3:https://v.youku.com/v_show/id_XMTI4MTIxOTUwNA==.html?sharefrom=iphone&share key=bfec5db64c0356390d8db687a3e0925a1版本4:https://v.youku.com/v_show/id_XMTQ1MTQ4ODk2NA==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_4.dtitle版本6:https://v.youku.com/v_show/id_XMjYxNDg0MDcwMA==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_6.dtitle版本8:https://v.youku.com/v_show/id_XMzg1NDQ5MzI0OA==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_5.dtitle版本10:https://v.qq.com/x/page/c0859alehpo.html

续表

一方面,这部作品以琵琶演奏家兰维薇的演出次数最多,从首演到各个版本的演出,几乎都是同一人出场。但是由于昆曲韵白材料的加入,对于一个独奏家来讲是有挑战和难度的。然而,作品在从创作到表演的多次版本的发展过程中,演奏家通过不断揣摩、学习,甚至向专业的昆曲演员学习,以及通过合作表演的过程学习,使琵琶演奏家自身的表演水平不断提升,在单人表演的版本中明显体现出演奏家成长的轨迹(13)琵琶演奏家兰维薇第一次去美国首演前,2014年3月,跟中国戏曲学院的王振义教授学习小生韵白,重点学习的是第一折《惊艳》。2015年5月在苏州演出《琴心》自弹自唱前,于4月,在作曲家姚晨的推荐下,跟随苏州昆剧院的六旦吕佳学习,重点学习了第二折《琴心》的旦角韵白。,并进一步影响到多人合作的表演。这可以通过演奏家对速度的控制来体现(以《琴心》为例,见表9)。比如从兰维薇单人表演的版本看,首演时(2014年6月版本1)《惊艳》演奏时长8分25秒,《琴心》9分35秒;2015年5月版本2《琴心》演奏时长10分56秒;2018年6月版本8《琴心》演奏时长12分10秒;2018年11月版本10《琴心》演奏时长11分25秒。这种逐渐延长的时间主要并不体现在音乐上,而是体现在演奏者在韵白部分用了越来越缓慢而从容的速度,这种速度的“慢”本身即代表了一种表演风格。同时演奏者采用了更多的昆曲润腔的发声方法,使韵白的部分越来越具有昆曲语言的韵味儿。可以说,表演者通过不断学习,使表演风格倾向于昆曲的纯正性,这是艺术的最高追求,无疑从整体上大大提升了表演的质量。另外,演奏家从单人表演到三人联合表演时,有两次时间惊人的一致(可见版本14,是在琵琶演奏家看不见昆曲表演者的情况下),说明了演奏家对作品的速度控制以及对昆曲唱腔长短的把握已经高度成熟,在不断磨合中对风格的把握已趋于稳定,在版本变化中已经胸有成竹。

表9.同一琵琶演奏家不同演出版本《琴心》的演奏时长

另一方面,表演者根据表演情景的需要,设计了一些前后连贯的音响提示,使音乐与表演融为一体。更重要的是,琵琶音响的添加与舞台布局联合起来,产生了一种视听上的观感,从一个侧面反映了琵琶是否作为主导的审美主张。比如,第一折《惊艳》和第二折《琴心》都是由琵琶独奏开始陈述,随后引入韵白的角色,而第三折《长亭》乐谱上却是直接由旦白开始。作为以琵琶为核心或主线条的器乐作品来讲,每一折由琵琶开场是顺理成章的,那么在缺乏乐谱标记的第三折开始部分,琵琶演奏者在表演中如何建立第三折的开场呢?

从几个涉及《长亭》的表演版本(如图3中版本3、4、6、14的演出剧照)观察来看,版本4和6是《长亭》一折独立演出,版本4中,琵琶演奏者置于舞台中央,成为焦点和核心,在一声扣板和一声弹拨的声响之后,旦白缓缓从幕后走进舞台,开始表演。琵琶的位置和先奏出的声响不仅提示了人物出场,更建立了这首作品以琵琶为主导的印象,而旦白与生白的表演和演唱则围绕着琵琶这一舞台中心展开。然而,在另一个版本6中,专业的昆曲演员变得异常抢眼,琵琶演奏者在舞台一角,坐定之后,旦白逐渐走向舞台中心,成为关注的焦点,随后琵琶才开始进入音乐。版本3和版本14是三折完整的演出,版本3中也出现了类似版本6的情况,旦白走向了舞台中央,而琵琶在舞台一角沉默了。版本14中,由于演出场所的特殊舞台原因,琵琶被置于舞台之下,尽管如此,琵琶还是作为开场扣了两次琴板,但由于这种舞台布局,琵琶演奏者似乎有些力不从心,一改版本4中一次扣板,一次弹拨的音乐主导做法,而采用两次扣琴板作为提示人物出场的“信号”。但由于场地原因,旦白未能听见琵琶的提示,待演奏者随机应变、又扣了两次琴板之后才出场。由此可见,舞台的设置对于作品的审美情趣产生了一定程度的影响。不同的舞台空间反映了不一样的人物定位。无论昆白的表演多么吸引人,只要琵琶居于中心位置,就决定着人物表演只是音乐的“想象”,或者用作曲家的话来说,是“音乐幻化出的形象”(14)这一说法来自于作曲家多次在演出的介绍中所提到的观点。。但一旦琵琶的位置发生变化,整个表演的关系从观感上也就会随之发生变化。值得指出的是,在其他版本中,昆曲演员都用了标准的全装,而版本4中昆曲演员的着装是大大简化的“半装”,也暗示了琵琶在版本4中的核心地位,而在其他版本中昆曲演员表演戏份的权重攀升。

同时,旋律性主题音调+模拟性情态音响+昆曲生旦的表演,在舞台上体现了两个空间的交错与重叠。琵琶是一个当下情景的表演空间——当代作品,而昆曲表演则是一个历史故事的叙事,本处于遥远的历史时空,通过作曲家的创作走进当代作品,与现实融为一体。《琵琶弹戏》每次舞台上的演出,都营造了“空间中的时间叙事”和“时间中的空间想象”。琵琶作为独奏,是建立表演空间中时间流动的关键因素,因此琵琶演奏者舞台上的一举手一投足都进入一个时空序列。版本10提供了一个很不一样的出场样式,演奏者抱着琵琶,眼神略带忧郁和迷离,仿佛若有所思,以极其缓慢的速度进入舞台中央,慢慢坐定。这个过程经历了25秒的时间,然而却已经在表演之中,由于缺乏昆曲演员的加入,这种出场提前引起了听众的想象,是把听众带入另一个时空的表现。但在版本8(或版本4)中演奏者却是伴随听众的掌声入场,面带微笑,并用眼神多次与听众交流,真正的表演是从表演者坐定之后才开始的。那么听众对音乐的想象只能是在琵琶独奏开始之后。不同的出场方式产生了不一样的审美期待。

图3.

版本4

版本6

版本14

另外,不同的演出环境在表演空间的营造上具有很不一样的意义。版本4中琵琶演奏者位于舞台中心,无形中建立起一个独立的表演空间。昆曲演员环绕周围的表演,仿佛处于另一个空间之中。他们与琵琶的演奏重叠在一起,既属于同一个空间,又游离于这个空间之外,产生了一个“隐喻的空间”(或“诗意空间”(15)巫鸿在阐释屏风艺术时提出屏风所具有的空间分隔和空间交流的隐喻功能。参见〔美〕巫鸿:《时空中的美术:巫鸿中国美术史文编二集》,梅玫、肖铁、施杰等译,北京:生活读书新知三联书店,2009年,第228—242页。笔者借用了有关空间隐喻的说法。但不同的是,绘画中的空间虽然通过透视把二维转变为三维,却只能通过空间的指向和转换来完成叙事,其时间性不如音乐,而音乐中的空间叙事具有双重性质,不仅参与剧情,而且与音乐的流动同时产生时空对话。)。两个空间的交流用音乐连接了起来。版本14因汤显祖博物馆内传统的戏台的存在,昆曲演员有了一个专门的表演舞台,琵琶置于戏台之下花园的空地上,演员与琵琶演奏明显地划分为两个空间。这种独特的环境营造了一种很不一样的观演体验,昆曲表演成为舞台核心,而且第一折中原来的两处韵白改为了演唱(第38—39小节和第208小节),都是在从人声导向琵琶的地方,不仅增强了音乐性,也增加了昆曲演员的“戏份”。从另一个层面看表演空间问题,版本4和版本6都是西洋化的现代舞台,中国传统文化的叙事更多地依靠想象建立起来;而版本3第一次用“中国庭院式”的舞台突出了中国传统文化的表演空间概念,对于文学故事情节的描绘和展开都有更富有中国文化韵味的舞台来承载,是一个极富中国传统文化精神的版本,版本14有同样的功能。可见,表演空间建构了文化的空间,也增强了作品的文化内涵。

结 语

任何音乐作品的创作都是作曲家创造性的体现,或根植于传统,或追随于现代,又或是试图寻找着传统与现代之间完美的平衡。然而,无论是创作技法还是表演形式,当代音乐作品在各个方面都体现出有别于传统的诸多特征,比如更大胆的音色开发,更多维度的表现手段等。在当代音乐蓬勃发展的过程中,笔者注意到,作曲家与表演者之间的关系发生着微妙的变化。传统意义上的作曲家创作了作品,表演者通过解读和二度创造来表现作曲家意图这种观念,逐渐演变为作曲家与表演者共同创造着作品的表现和细节。一方面,创作构思本身就蕴藏着多种表演模式的可能性,赋予了作品多种表现的空间;另一方面,表演者(包括昆曲演员)更主动地参与音乐呈现的过程,使作曲家的“原作”被不断修改,使之呈现出丰富多样的演出版本。这既不同于传统意义上的作曲家给予了表演者技术发挥的空间(比如华彩段落),也不同于现代意义上的即兴自由创作空间(比如作曲家并不规定具体的表演时长甚至音高等),而是从创作构思的起始就假定了一个多重空间叙事的存在。总之,《琵琶弹戏》是一部具有代表性的当代作品多样性探索的实例,是一部开放性的当代作品(笔者定义的“开放性”是指表演时具有多种选择的可能)(16)2015年6月7日,由芝加哥大学教授蔡九迪和作曲家姚晨、演奏家兰维薇合作发起在芝加哥大学北京中心举行了一场学术研讨会,会上很多学者特别对于作品在表演上的定位提出不同看法。林翠青教授认为,“通过观看作品的演出无法准确把握该作品和自身的定位”,项阳研究员指出,“这部作品所要强调与侧重的中心不鲜明”,海震教授认为,“作品的命名容易让人形成‘琵琶与昆曲演唱’对话的错觉”,贾国平教授认为,“听众需要用一种敞开式的心境去欣赏这部新作品,而不需要也很难对其进行具体定位”,“如果欣赏者能够以一种开放的心态看成是一个‘姚晨版’的《西厢记》,那么上述问题自然就得到了解决”。见赵君:《历史与当代的跨越 音乐与实物的对话——〈想象明代琵琶的声音:一次历史与实践、音乐与实物的对话〉学术研讨会侧记》,《人民音乐》,2015年,第12期。。它的演出版本还有很多(17)比如2018年在俄罗斯的演出,因琵琶演奏未能到场,采用了播放录音,由昆曲演员舞台表演的方式完成。,本文难以一一细数。正是因为作品创作的独特性所蕴藏的表演的多种可能性,使这部作品常演常新,使我们期待着未来更多演出版本的出现(18)截止论文完成之际,该作品的主角,琵琶演奏家兰维薇告诉笔者,这部作品即将推出电影版,使人无比期待。。