日本三味线器乐体裁之滥觞

——地歌“手事物”的双重发展路径与解析

2020-08-27孙宁宁

孙宁宁

“地歌”是16世纪下半叶兴起于日本京阪地区的弹唱体裁,以三味线(1)日文发音Syamisen,写为“三味線”,某些场合亦称“三弦”,发音为Sangen。为了区别于中国三弦,本论文对这一日本乐器皆称“三味线”。关于三味线的形制和应用情况等,可参见拙文《异域花开别样红——日本三味线音乐巡览》,《乐器》,2010年5月。作为伴奏或主奏乐器,被视为日本近世邦乐(2)在日本音乐分类语境下,近世邦乐尤指近世以来产生的筝·尺八·三味线音乐。吉川英史监修,『邦楽百科辞典』,東京:音楽之友社,1984,p.904.>的起源,时至今日这一体裁仍然活跃在日本民众音乐生活中。地歌具有传承规范性、乐器包容性、分支多样性等特征,对其研究之于整个日本传统音乐研究而言有着重要意义。出于研究兴趣,笔者曾赴日本跟随“当道友乐会”家元菊武厚词先生进行了为期一年的地歌学习,并于此后持续关注这一体裁的发展。通过亲身实践和理论研究,笔者认为在地歌四百余年的发展历程中,“手事物”的出现是地歌从声乐体裁向声乐器乐并重的体裁演进、乃至发展出器乐体裁分支的一个重要转折点,可谓日本三味线器乐体裁之滥觞。

“手事”,意为“手的事情、手的工作”,是与歌唱无关的器乐部分。“手事物”即可理解为纯器乐曲或器乐部分占据相当大比例的乐曲。在“手事物”出现之前,从16世纪下半叶至17世纪末,地歌处于发展初期,被称为“组歌”。“组歌”只有三味线和人声两个声部组成,人声是旋律声部,三味线是伴奏声部,分工清晰明确。一首“组歌”由多段组成,无统一主题,各段歌词来源可以各不相同(3)参见拙文《三味线在日本早期地歌中的地位与作用》,《音乐艺术》,2019年,第4期,第69—80页。。从17世纪末开始,地歌在歌词格律上趋向规整,三味线的从属地位也悄然发生着改变。在“长歌”等新体裁中,三味线的“手事”开始萌芽,并逐步丰富和成熟,将原本只发挥伴奏作用的三味线推上了器乐性发展的巅峰,为三味线成为日本最具代表性的传统乐器之一奠定了基础。对这个过程本身和形成这一过程的原因的解读,将为我们了解日本传统音乐在17世纪末至19世纪初的发展历程提供一个切入口。

一、“手事物”的发展路径

地歌在16世纪下半叶至17世纪末的“组歌”时代,以“本手组”七曲(4)“本手”或“本曲”在多数情况下指称最先确立的七首乐曲,但有时也表示用基本风格写成的乐曲,或代称三味线组歌。为开端,步伐缓慢地扩充着自身的曲目库,但音乐的结构方式几乎没有变化。僵化了的曲式套路逐渐满足不了人们的需求,音乐家们尝试着在三味线的使用上作更多文章,“手事”部分开始出现,烘托乐曲气氛的作用也日趋明显。与此同时,一些脱离声乐的新作品被创作出来,预示了“手事物”发展的另一方向。笔者根据手事物在不同时期和不同体裁中的特点,将其发展归纳为两条路径:器乐声乐共存式发展路径和器乐重奏化发展路径。

(一)器乐声乐共存式发展路径

在组歌时期,三味线独自出现的段落仅有“前弹”部分,非常短小,且多为主干音在不同音区的重复,目的是确定音高。可以说,“组歌”时期的器乐声部一直处于从属地位。这种局面被一种新体裁的出现打破,即“长歌”。在这种体裁中,器乐段落在整首乐曲进行中拥有了一席之地,用以分割段落或推动乐曲发展,体现了曲式功能性发展特点,并且首次被命名为“手事”。以此为基础,之后在“端歌”“作物”等新体裁中,手事部分不仅承担了曲式功能,更用来进行戏剧性的描摹和渲染气氛,使器乐声部与声乐声部拥有了同等地位,相互依存,共同发展。

1.“手事”在“长歌”中的出现

“长歌”这一体裁的出现可追溯至1685年出版的《大幤》(おおぬさ)(5)平野健次·上参郷祐康·蒲生郷昭,『日本音楽大事典』,東京:平凡社,1989,p.306;吉川英史监修,『邦楽百科辞典』,東京:音楽之友社,1984,p.143.第四卷,其中列有称为“新曲”的曲名目录,包括《篱》(まがき)《春日野》(かすがの)等二十二首,元禄十六年(1703)出版的《松之叶》第二卷,则出现了明确的类别“长歌”,记录乐曲名五十首,《大幤》中记为新曲的绝大部分都被囊括其中(6)吉川英史监修,『邦楽百科辞典』,東京:音楽之友社,1984,p.929.。由于《大幤》在《篱》的歌词之前写有新曲作者的名字:江户浅利检校、佐山检校、京浅妻勾当,所以这几位盲人音乐家被认为是“长歌”最早的创作者。

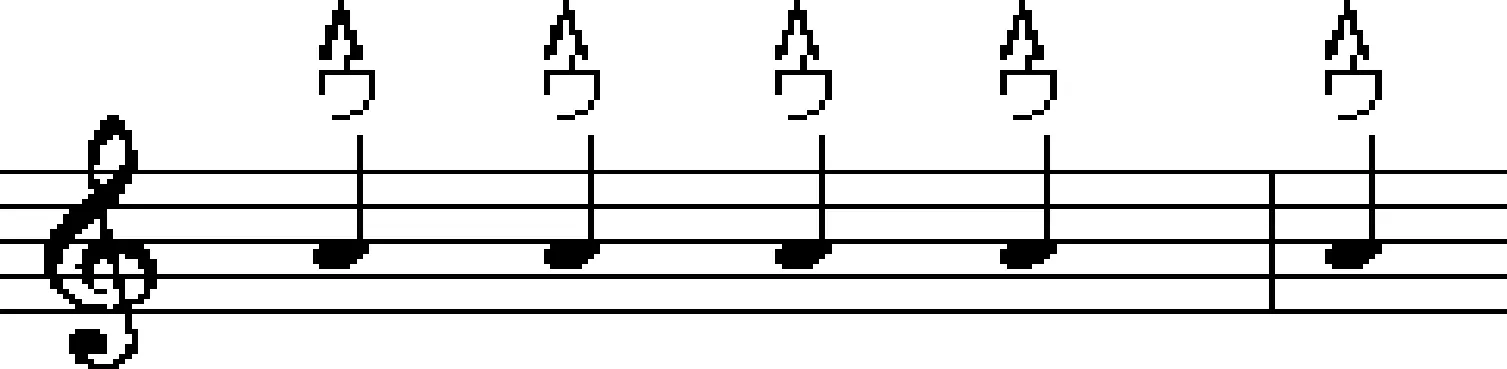

“长歌”在乐句中间加“合手”(过渡性的器乐乐句或乐段)成为通例,有的乐曲段落之间器乐部分长大,被记作“手事”,如市川检校作曲的《狭衣》,在两段之间就有六段的“手事”部分,在平野健次《筝曲地歌大系》中的录音版本中长达近7分钟。野川检校作曲的《子之日》,在第一段的二、三句之间,第二段的四、五句之间都有比较明显的“合手”。《云井弄斎》的“手事”部分还出现了结束音在第二弦空弦的非完全终止形式(7)《云井弄斎》为二上调子调弦,结束音一般为第一、三弦的空弦音。,推动着音乐向前发展,体现了三味线在音乐的展开中话语权的加强(谱例1)。

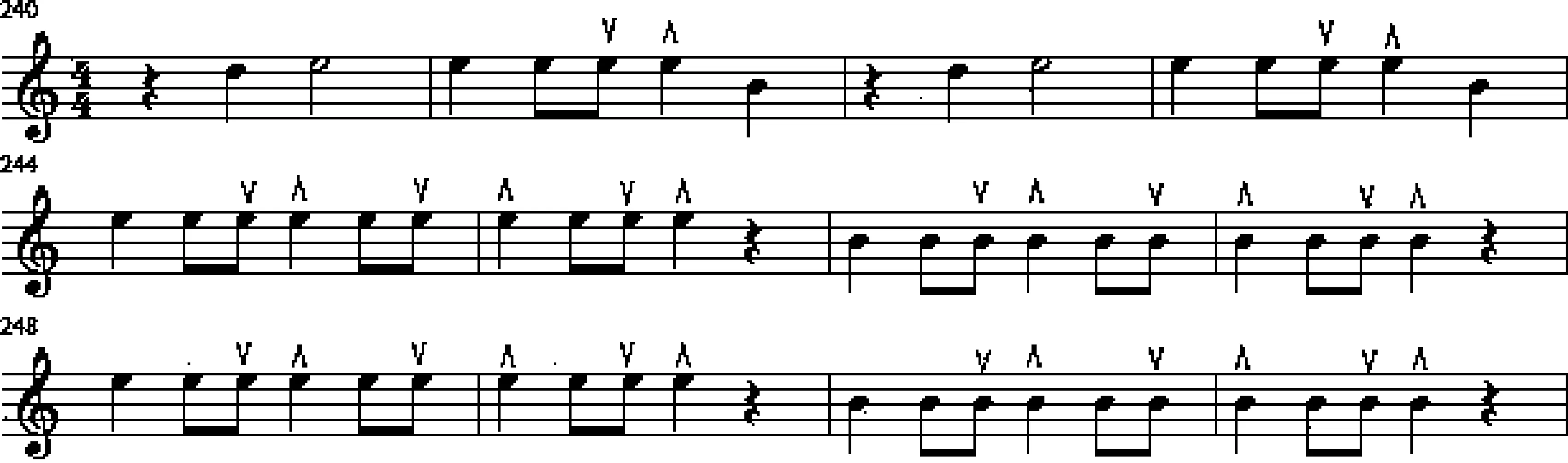

谱例1.《云井弄斎》“手事”结束句(8)本文中所有五线谱均由笔者根据日本“当道友乐会”所传的指位谱译谱。

除了上面提到的,比较著名的“长歌”还有佐山检校作曲的《冬草》《樱尽》等,朝妻检校的《香尽》《花之宴》等。元禄时期的上方歌舞伎囃子的三弦名家岸野次郎三(次郎三郎)也作有不少“长歌”,如《狐哙》《关寺小町》《放下僧》《六段恋慕》。

“长歌”被京都大阪地区的剧场音乐吸收,后来随京阪的歌舞伎演员传到江户,影响了江户歌舞伎音乐,与当地风格相融合形成了江户“长呗”(9)由于长歌与长呗在字面意义上意思以及日语发音都相同,为了避免混用,学界形成了歌与呗严格区分的书写惯例,前者用于上方的地歌音乐,后者用于江户的歌舞伎音乐。,体现出地歌音乐强大的影响力和适应力。但是,也正因为“长歌”被江户“长呗”吸收从而化为一身,所以现在作为地歌次级体裁的“长歌”的演出已不多见。但是三味线的器乐性在“长歌”中崭露头角,发展为独立命名的“手事”段落,从而一步步受到瞩目的事实,决定了“长歌”对于“手事物”的发展而言是一个起到关键作用的体裁母体。

2.“手事”在“端歌”中渲染作用的发展

“端歌”是与“长歌”同时代发展起来的地歌体裁。相比“长歌”而言,“端歌”一般篇幅比较短小,但这并不是它们的本质区别。“端歌”是指风格与“组歌”“长歌”等有很大区别的更为通俗的三味线歌曲,它的曲调紧贴时代脉搏,新潮时髦,曲风多样,可以说是地歌中与大众流行歌曲走得最近的一种体裁(10)值得注意的是,“端歌”这一名称在不同场合具有不同含义。首先,地歌中的“端歌”与江户末期的“端呗”是两种名字发音相同而本质不同的体裁,前者是由盲人音乐家作曲、传承,囊括在盲人音乐体系之中的,而后者的民间性更强,属于大众艺术。又,除了被盲人音乐家创作传承的艺术歌曲“端歌”以外,在上方(京都大阪)地区流行的短篇歌曲也被称为“端歌”,为了与江户地区的歌曲区别开来,现在也称为“上方端歌”,但是由于地歌“端歌”也产生在上方地区,所以为了作进一步的区别,这种短篇歌曲又被具体冠名为“上方流行端歌”。由于这三者容易混淆,特在此强调。。

最初的“端歌”吸收了一些在剧场、妓院表演的音乐以及大众流行音乐,例如歌舞伎舞蹈歌《狐哙》、流行歌曲《加贺节》等。18世纪上半叶,继桥检校、鹤山勾当、吉村检校、歌木检校积极投入“端歌”的创作,至18世纪80年代,已经产生出了大量作品,如《正月》《由缘之月》《四袖》《绫鹤》《菜叶》《鹤声》《朝户出》等。在这一时期,峰崎勾当应属最著名的作曲家,名作《雪》《小簾之户》《新缘之網》《袖香炉》《花之旅》等直到现在都奏响在地歌舞台。

如果说三味线在长歌中器乐“手事”部分的优势初露端倪,那么在端歌里,三味线对气氛的渲染则让人进一步认识到了三味线身上的美感、功用。以下就峰崎勾当名作《雪》为例,一探三味线的“手事”部分在“端歌”中是如何进行气氛烘托的。

《雪》使用本调子调弦,作词者为流石庵羽积。《雪》的歌词充满画面感,描写了大阪的艺妓索赛科(ソセキ)回想起彻夜等待心上人的情景,讲述现已遁入佛门的自己的心境。合手(间奏)部分用三味线模仿钟声的鸣响,但是被误认为模拟雪花飘落的声音,常用于歌舞伎下雪场景的伴奏音乐,需要烘托天气的寒冷时也会用到这一段音乐,后来被称为“雪の手”,即雪的旋律的意思。

《雪》歌词大意(笔者译):花开花落,飞雪飘零,清袖无痕。这真是一个古老的,古老的故事。我在等待的人儿啊,也一定在等待着我。一瞥鸳鸯雄鸟唤醒了我的回忆,那僵冷的身躯,那凄厉的鸣啼。遥远的夜半钟声就像我羸弱的心绪,听起来是那样孤寂。(后略)

这是一首饱含复杂情感的歌曲,主人公曾陷入爱情,伤于爱情,现在虽然遁入空门,想要舍弃凡尘俗世,却仍免不了睹物思人,回想起痛苦的往事。远处传来的钟声像是寂寥心境的吟唱,可以说是整首乐曲的点睛之笔。这一重要的角色扮演任务交予了三味线来完成(谱例2)。

谱例2.《雪》间奏

无论是描写清幽旷远的钟声还是悄然澄净的雪花,画笔都是手事部分的三味线。它摆脱了依附于人声的陪衬角色,独立地承担起勾勒场景、渲染意境的关键任务,成就了这段给人最深刻印象的“手事”段落。在这段音乐中,三味线的弹、挑、拨、打、滑等技法交替运用,尤其是弹+滑、打+滑的组合,将钟声敲过、淡而未绝的尾音和韵味表现得淋漓尽致。

“长歌”和“端歌”中的“手事”比例不断攀升,是三味线发挥自身优势、彰显器乐性潜质的明显表现。稍后出现的“作物”等体裁中,这种潜质将被进一步挖掘。

3.手事在“作物”中戏剧描摹功能的发展

18世纪中叶,一种滑稽内容的“净琉璃”风格(11)“净琉璃”是一种由三味线伴奏的说唱音乐体裁。的说唱曲悄然兴起,被称为“作物”,“作物”通常是在非正式的宴席场合演奏的音乐,即兴性强,轻松活泼,毫无严肃气息,词曲作者常常无法追考。现在流传颇广的作品有《荒鼠》《蛙》《狸》等。

《狸》是18世纪中叶由大阪的鹤山勾当作曲的一首“作物”曲,歌词内容滑稽、故事性极强。歌词大意是:某地的猎手发现了一只狸,正要用火枪狙击之,该狸声泪俱下,说肚子里有宝宝,丈夫还在等着它,求猎手放它一条生路。猎手听后心软,放下火枪让它逃走。狸为表示感谢,演奏自己得意的腹鼓给他听,猎手听着欢快的腹鼓欣然归去。

这首“作物”结构安排巧妙,前歌用来讲述故事原委,当讲道“现在我来为您演奏腹鼓”时,“手事”部分便开始了。作曲家用规整的节奏和朴素的旋律模仿了敲鼓的音响效果,滑稽可爱,惟妙惟肖。

谱例3.《狸》中三味线模仿腹鼓部分

类似的情况还出现在《曲鼠》中,三味线在“手事”部分模仿了老鼠唧唧叫的声音。由于“作物”的题材多与动物相关,所以模仿的部分非常常见。“作物”的叙事性很强,没有严格的格律限制,所以旋律进行以一拍一音节为主,形成诵唱风格,与讲究旋律感的其他地歌类别相比除了风格有所转换之外,感受不到额外的音乐美感享受。与之相反,“手事”则抓住“作物”戏剧性强这个特点,积极开拓自身技法,运用反拨、连拨等,器乐比例节节攀高,大大拓展了三味线技法,使其集弹拨、打击等乐器性能于一体的模仿特长得到了进一步的发挥。

在上述体裁中,“手事”部分不仅承担了曲式结构的划分功能,还在不同体裁中逐步增强器乐特性的发挥,按照“长歌”中萌芽——“端歌”中凸显渲染功能——“作物”中展开戏剧描摹的成长轨迹,最终在声乐体裁中辟出一片天地,拥有了与声乐同等重要的地位。这种器乐与声乐共生共存的发展路径,是“手事物”重要的成长途径之一。

(二)器乐重奏化发展路径

元禄时期(1688—1703),“手事”部分越来越受到重视,有些作品(如岸野次郎三的《六段恋慕》、深草检校的《晒》)的段落间奏已经比以往长大,不过并未被单独划归一类。宽正元年(1789),《今古集成琴曲新歌袋》一书把收录的一些器乐部分比重较大的曲目归为“手事之部”(12)平野健次·上参郷祐康·蒲生郷昭,『日本音楽大事典』,東京:平凡社,1989,p.497.,自此,这类乐曲被称为“手事物”(13)手事物指的是整首乐曲的类别,而并非特指乐曲中纯器乐的手事段落。。值得注意的是,虽然“手事物”这时才真正获得了独立身份,但实际上,完全采用“手事”(即纯器乐曲)的作品早在17世纪下半叶即已问世,继而衍生出花样繁多的重奏方式,推动着这类“手事物”走向器乐重奏化发展道路。

1.“段物”对声乐的脱离

“段物”是最先脱离声乐,实现器乐独立演奏的地歌体裁,可以解释为相同拍数的段落重合演奏的曲目。一个长大的“手事”可以分为几“段”;如果每段的拍数一致,则可以将其中的某两段同时进行演奏,这种重奏称为“段合”;进而,如果一人按第一段、第二段的正常顺序演奏,另一人按第二段、第一段的逆反顺序演奏,则两者合奏的效果等于一、二段“段合”的反复,这种演奏形式称为“段返”。它们都是“段物”多样的表现形式。

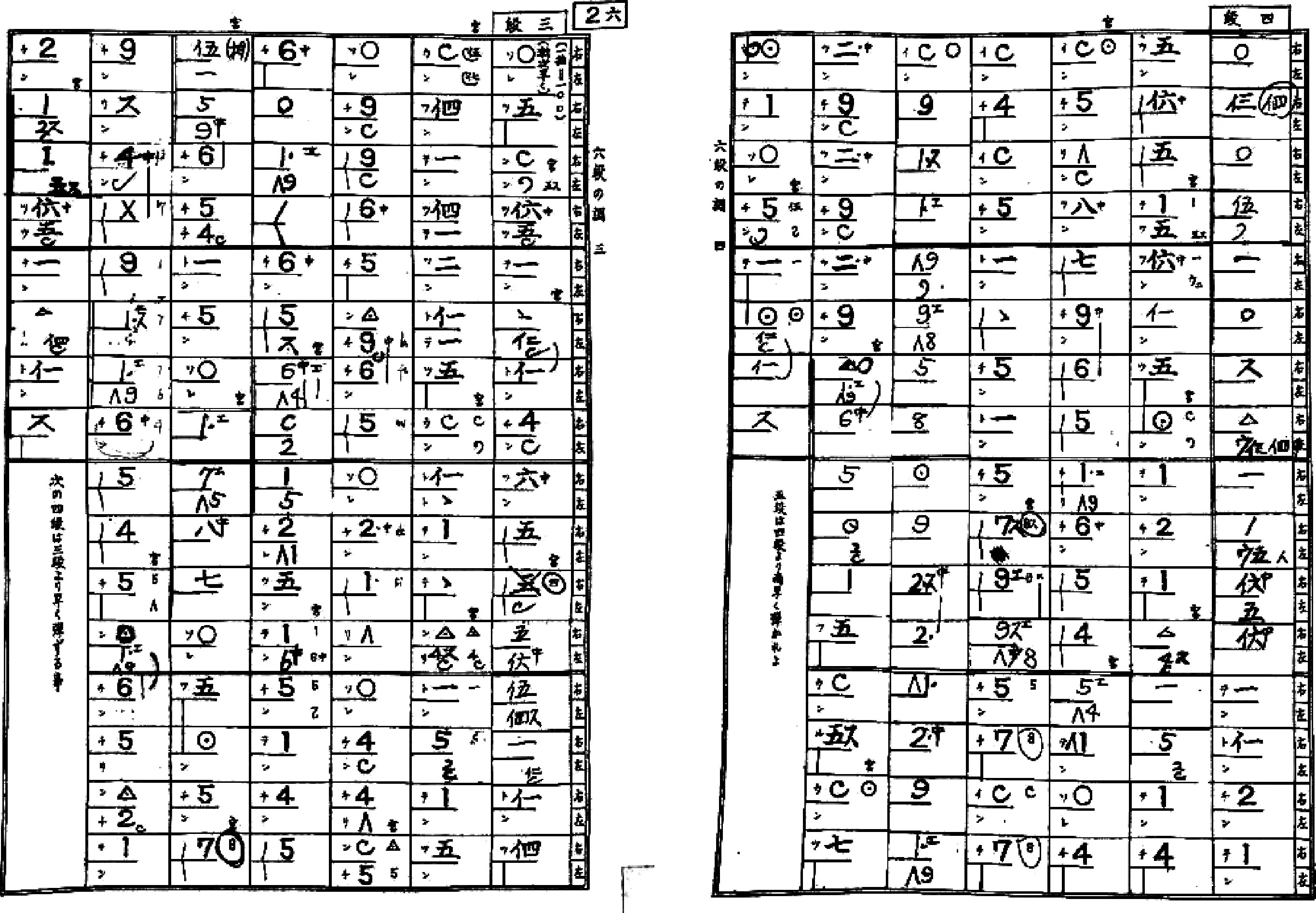

图1.《六段调》指位谱截选

“段物”的发端可以追溯到筝曲体裁。它原本是筝组歌的“付物”,即附加的非正式传承的曲目,但由于其曲式构思独特、巧妙,很快就被三味线、尺八等乐器套用,发展出了各自的“段物”作品。最为久远且最为有名的“段物”作品当属《六段调》(六段の調),关于这首作品原本是属于筝还是三味线,学界尚有存疑,以筝曲说为多,但在作曲者方面意见一致,即为八桥检校(1614—1685)所作。《六段调》于17世纪下半叶创作成形(14)《丝竹初心集》(中村宗三,京都秋田屋九兵卫刊,1664)中收录了名为《清搔》(すががき)的乐曲,被学界确认为《六段调》的初段。。

《六段调》如其曲名所示,共计六段,除初段为108拍外,其余每段均为104拍。这种按照固定规格进行的创作在以往很是罕见,也给三味线的器乐创作提供了一个模板。

以《六段调》的三、四段“段合”为例(谱例4)进行分析(按照惯例,将两对“表拍子、里拍子”(15)指位谱的阅读顺序是从上往下、从右向左,每纵列一般写有四个小节,每小节分为四拍,每拍又分“表拍子”和“里拍子”。在每列的正中书写的数字和记号表示三味线的指位和奏法,右侧用平假名或片假名书写的日文是歌词,假名的右侧还有一些小字号的数字,是用三味线的指位记写旋律。合为一个小节,每段均为26小节)。两段在合奏过程中,时而同向(甚至是同音)进行、时而反向进行,在某些段落进行疏密互补配合,赋予了两段旋律不同的个性,交织缠绕,终而殊途同归。

谱例4.《六段调》三、四段“段合”

从谱例4中可以看出,《六段调》的三、四段基本旋律主干音是一致的,但是通过反向(A、B、F、G)、同向(C、D)进行和疏密互补(E、H)等旋律进行方式的交替出现,音乐整体倍增活力和乐趣,体现了作曲家们对三味线器乐性能的发掘逐渐走向深入。

除了《六段调》这种源自筝曲的整首曲目分段组合的“段物”,地歌三味线的“段物”作品出现在“手事部”的情况也很多见,例如《难波狮子》“手事部”的初段(第65—96小节)、二段(第97—128小节),均为32小节;《残月》“手事部”的初段(第75—112小节)、二段(第113—150小节)均为38小节。演奏时可以方便地进行重奏,制造“替手”(第二声部)效果,为作品增添趣味。

如此一来,在排除了歌词的意境引申和干扰的情况下,欣赏者可以专注于三味线本身的器乐语言表达。所以,“段合物”的出现是地歌中三味线脱离声乐的内容局限,向纯器乐发展过程中具有重要意义的事件,也是“手事物”在器乐重奏化发展路径中走出的坚实一步。

2.“打合物”对声乐的避让

随着“段物”的流行,人们在地歌的器乐性发展中体会到了越来越多的乐趣,对手事物的重奏形式也不再满足于段落之间,18世纪末兴起了将不同乐曲同时演奏的形式,称为“打合”(打合せ)。值得注意的是,打合曲通常不是纯器乐曲,而是具有独立性的两首含歌词的乐曲,但是打合时,只唱其中一首的歌词甚至不唱,另一首或两首乐曲的声乐声部则自行避让。

打合曲通常是以既存的一首乐曲为参照创作另一首附和曲,乐曲长度相同,风格相似。如《八千代狮子》与《万岁狮子》,《擂钵》(すり鉢)和《连木》(れんぎ)。也有题材相反而颇具深意的,如《富贵》(ふき)这样吉祥意味的乐曲和《夕之云》(夕の曇)这样不吉意味的乐曲的打合,沁着一丝参透人间百味的禅意。

以打合物《玉椿》和《袖之雨》为例,前者是峰崎勾当于18世纪末创作的,全曲共268小节,1072拍,结构为“前呗”(16)“前呗”,即在前面唱的歌;“后呗”,即在最后唱的歌。(126小节)、“手事”(五段,122小节)、“后呗”(20小节)。后者是菊平勾当为《玉椿》量身定做的附和曲,虽然其本身也有歌词,也可以单独进行表演,但多数情况下是将三味线声部抽取出来,与《玉椿》进行合奏,无论从小节数还是结构安排上,都与《玉椿》完全吻合,成为打合物中的代表作之一(谱例5)。

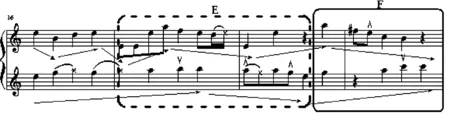

谱例5.《玉椿》《袖之雨》“打合”—“手事”初段

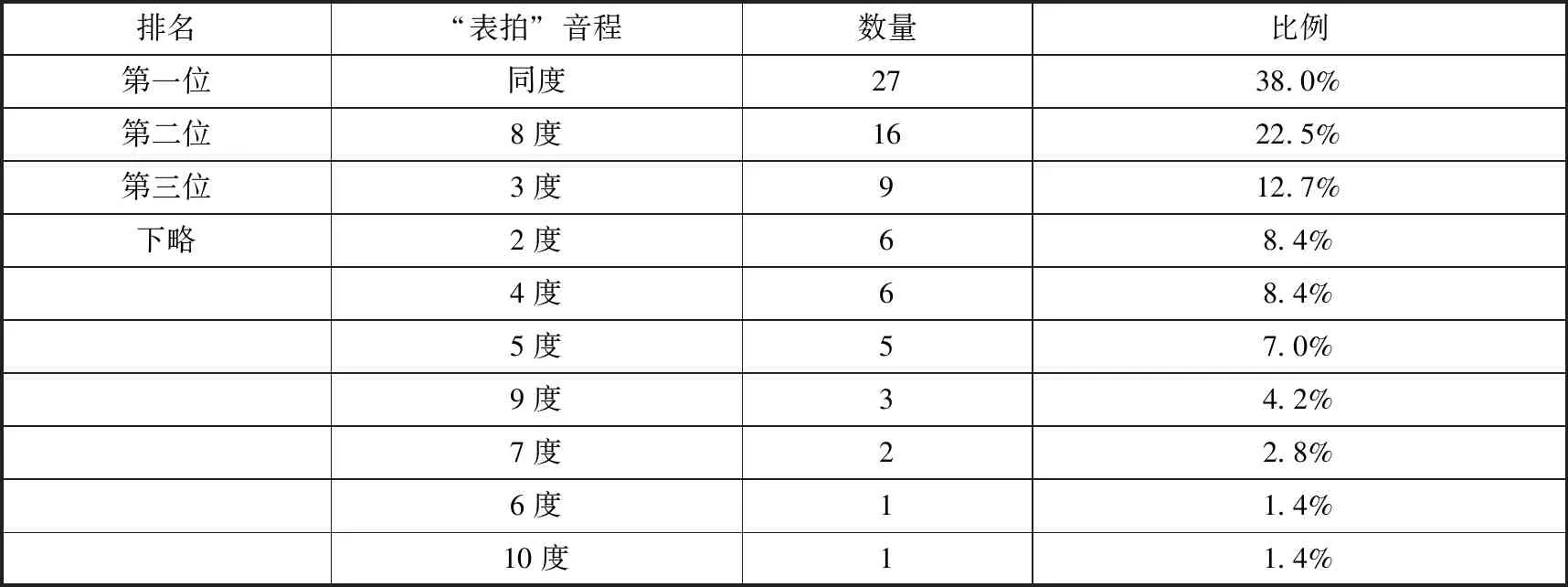

初段共有23个小节,92拍(即按每小节4拍计算),为了得出两个声部的音程关系,笔者对92拍进行了统计,除去空拍情况(只要其中一个声部为空拍,不构成音程,则算入此种情况),共有71拍构成音程。统计结果如表1。

从统计结果来看,两声部构成同度、八度的情况占比例最大,为60.5%,说明大部分的主干音是保持一致的,两首乐曲由此具有比较接近的旋律进行,体现出二者合奏的趣味性在于异中求同。但另一方面,《袖之雨》在调弦法上做了改变,其手事部分都是在三下调上进行的,这是“触音”(17)サワリ(sawari),笔者译为“触音”,指三味线上琴马一弦位置的特殊音色装置。在特定情况下可发出噪音般的嗡嗡声。效果产生最少的一种调弦法。显然,菊平勾当细心地注意到了“触音”的处理,很好地避免了两声部的干扰。此外,《袖之雨》和《玉椿》一样,较为频繁地使用了左手的打音技法,在演奏风格上尽量做到统一,浑然一体。

表1.《玉椿》《袖之雨》打合—手事初段音程关系

从声部结构来看,“打合物”类似于西方古典音乐中的二重奏,不同的是,其叠加声部本身具有完全的独立性。“打合物”与“段物”在彰显三味线器乐魅力的道路上一脉相承,代表着“手事物”器乐、重奏化发展走向深入。

表2.部分手事物作品弹、唱比例

无论是器乐声乐共存还是器乐重奏化的发展路径,最终都将“手事物”推向地歌体裁中最受瞩目的位置,使“组歌”时期为声乐声部辅助伴奏的三味线变身主角,以至于在地歌中加“手事”部分成为了惯例(18)在三味线器乐性发展过程中,还曾出现“地”“替手”等叠加声部的创意,在此暂不展开论述。。18、19世纪之交,地歌基本确立了“前呗—手事—后呗”的三部分形式,甚至有的形式会更为复杂,如《松竹梅》的结构为“前呗—手事—呗—手事(三段)—后呗”,将“手事”再行划分为几个部分。如此一来,很多作品的器乐部分比例大大超过声乐部分。举例如表2。

至此,“手事物”完成了从萌芽到成熟的发展旅程。在改变地歌面貌的同时,“手事物”也一步步挖掘了三味线作为独奏或重奏乐器的潜力,成为日本标志性传统乐器。

二、手事物发展路径的成因解析

从17世纪末到19世纪初的一百余年间,“手事物”借由两种发展路径获得了蓬勃发展,其背后的原因是怎样的呢?笔者认为,歌词审美上的规整化趋势、三味线演奏技法的发展创新、不同乐种之间的相互影响和地歌传承应用的特殊性等因素都对“手事物”的发展产生了重要影响。

(一)歌词审美的规整化倾向促成“手事物”的格式化发展

如前所述,“手事物”是发端于“长歌”这一体裁的。“长歌”与地歌早期体裁“组歌”的最大区别在于:歌词不再是彼此没有关联的独立歌谣词章的连缀,虽然也可以划分段落,但都是统一主题贯穿始终的新作,内容也比较优雅。在“组歌”中经常出现的衬词“ソレ”“ノウ”“イヨ”“ツ”等等,在“长歌”中很少见,由此也可以看出“长歌”具有歌词先行的特点。初期的“长歌”很多是地歌传承人自己作词,后来也采用英一蝶(多贺朝湖)、井原西鹤等文人的作品。

“长歌”歌词多使用七、五调格律,较为规整,这与文学体裁的“长歌”有着密切的关系。作为文学体裁的“长歌”是“和歌”的一种,格律为五七、五七……五七、七,即,五音+七音的句子重复三次以上,最后以七音节句结束。地歌“长歌”的歌词虽然有时以七音+五音或七音+七音句开头,与文学体裁“长歌”有所不同,但基本的五或七的音节格律一致。

《关寺小町》歌词格律示意(节选)(19)今井通郎,『生田·山田両流 箏唄全解』(上中下),東京:武蔵野書院,1975.歌词下方数字为笔者统计的音节数。

百夜忍ぶの通ひ路は、

75

雨の降る夜も 降らぬ夜も、

75

まして雪霜 いとひなく。

75

心尽しに 身を砕く、

75

一夜を待たで 死したりし、

75

深草の 少将の、

55

其怨念の 付き添ひて、

75

斯様に物を 思ふぞや。

75

彼方へ走り、 こなたへ走り。

77

与歌词的规整化相适应,器乐部分的三味线也呈现出了明显的格式化趋势。前文曾经提及,三味线“组歌”的音节数和节拍数长短不一,呈无规律状态,然而“段物”却一反往态,用极为具体的节拍数作规则,约束每段均为52拍(初段通常多出2拍,视为“冒头”)。这种格式化的创作手法迅速在地歌中铺展开来,不仅移植了某些整曲的“段物”作品,而且受此影响,“手事物”中也频频出现“段合”段落(但“段合”段落的拍数依曲目不同而变化,不必统一为52拍)。笔者认为,受歌词审美的规整化趋势影响,地歌体裁中的曲式意识萌芽,作曲者必须遵从既定规则,将原本随心而为的乐思誊写在框格之中,“格式化”思维得到凸显。

除了拍数上做到格式化,旋律创作方面同样有章可循。例如《难波狮子》的两段“手事物”结尾相同(谱例6),“段合”时即可实现同旋律合奏结尾。再如《六段调》的前五段,结尾小节也相同(谱例7)。五段旋律无论中途如何展开,终要归于这一旋律型,由此,音乐整体得到了统一。而第六段即最后一段的结束小节与之不同(谱例8)。

谱例6.《难波狮子》“手事”段结尾

谱例7.《六段调》前五段结尾 谱例8.《六段调》全曲最终小节

从B音改为E音收束,类似属到主的解决。运用与前面五段不同的旋律进行,使全曲完满收束,体现出了乐曲结构上的全局观和简单朴实的归一感。

受歌词规整化的影响,手事物在拍数的限定、曲式的统一以及旋律进行的匹配等方面逐步成熟和规范,为其迅速发展奠定了基础。

(二)三味线演奏技法的丰富增强了“手事物”的戏剧表现力

在组歌时期基本技法“弹、挑、拨、打、滑”的基础上,17世纪末开始,三味线在技法上有了很多创新。其中,有四类技法非常适合戏剧性表现和背景烘托,为“手事物”凸显器乐优势提供助力。

(1)打后即拨奏法(ウチハジキ),即用左手四指轻轻击打所要求弦的“伍/五/5”的位置,并迅速拨奏松开,一般由慢渐快,取得一种轻柔的音响色彩(谱例9)。

谱例9.打后即拨奏法 谱例10.消音奏法

(2)消音(ケシ),在需要此种方法演奏的音的右边标记“ケ”,表示这个音弹奏后要立刻用左手捂住琴弦,阻止其继续振动,达到消音的效果,且短促而有棱角(谱例10)。这种技法与右手持拨的特殊方法相结合,即拨尖顶靠琴框处的击弦点,配合左手拨弦可以发出较为尖锐的声响。

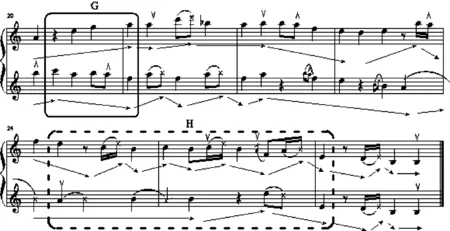

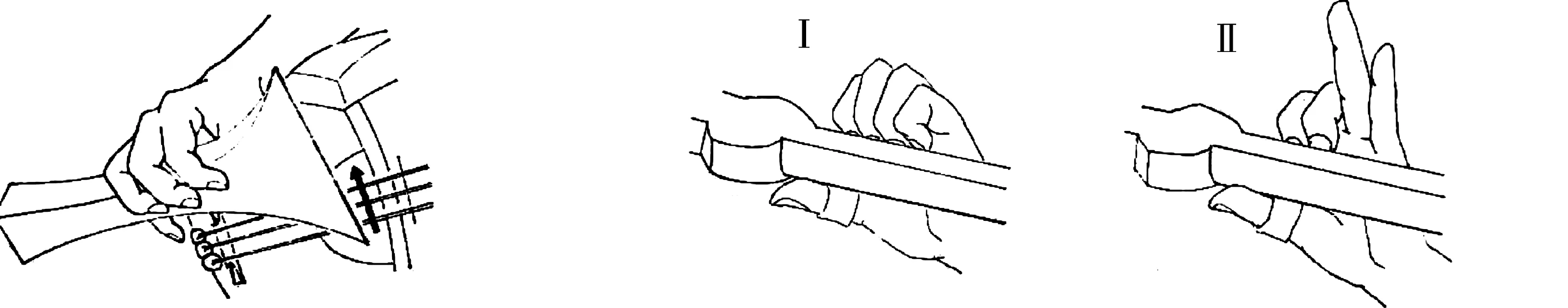

(3)“里拨奏法(裏バチ)”:右手奏法,改变原先从弦上向下弹拨的顺序,为从下向上弹拨,即从第三弦开始向第一弦弹拨(图2),发出的声音较正常奏法更具顿挫感。

(4)“反弹奏法(サカハジキ)”:左手奏法,手指全部弯曲,指甲顶靠弦处,按照小指、无名指、中指、食指的顺序用力弹出手指,在弹出过程中碰打琴弦,发出连贯的轻盈乐音(图3(20)图2、3来自:中條延行·堀田俊子,『生田流箏曲と地歌三絃』,東京:ナカ出版プロダクション,1985,p.269,p.274.)。

图2.里拨奏法 图3.反弹奏法

上述技法在音色、音量和时值的控制方面做了许多探索,与基本技法相结合,再加上左右手的配合,可以生成表达空寂、柔美、焦灼、热闹等多种情绪或气氛的音响,为增强“手事物”的戏剧表现力和提高其地位创造了条件。

(三)不同乐种之间的相互影响给予了“手事物”体裁拓展的空间

“手事物”的两种发展路径实际上都离不开其他乐种的影响。在器乐声乐共存的发展路径中,“端歌”也好、“作物”也罢,都融入了其他音乐品种的元素。前者有民间小曲和流行歌谣的影子,后者则抹不去净琉璃说唱音乐的痕迹。此外,还有一类流行于18世纪的地歌体裁“芝居歌”,音乐源头为能乐、舞乐等剧场音乐里使用的歌,在风格上脱离了组歌、长歌的古典味道,更加突出戏剧性和情节性,也属于汇集到“手事物”历史河流中的一支细流。在这些音乐品种中,有的(如净琉璃)本身就由三味线担任主奏乐器,对地歌手事物的影响主要体现在功能、技法等方面;有的(如能乐)使用其他乐器伴奏,音乐格调也属于不同性质(能乐一般被认为是武士阶层享用的音乐,而地歌更贴近普通民众,被视为世俗音乐),对地歌手事物的影响主要体现在表现内容和风格等方面。

此外,在手事物器乐重奏化发展进程中,筝曲给予了最为直接的影响,甚至被认为是“段物”的源头。筝从雅乐中解放出来后,被盲人音乐家们所修习,所以很多盲人音乐家都同时会演奏三味线和筝两种乐器。虽然当时筝曲和地歌处于分离状态,但是二者在体裁上的借鉴从来没有停止过。筝曲也与地歌一样,拥有体系化的组歌曲目,也同样被严格传承。筝曲的“段物”出现后,八桥检校将之移植到地歌之中,便造就了地歌“手事物”“段物”的产生。在17、18世纪之交,生田检校根据三味线的特点改造筝,筝又反过来加入地歌,地歌与筝曲逐渐合二为一走向融合。所以,筝曲不光影响了“手事物”的发展,还使器乐重奏化发展在地歌体裁走向顶点后掀开了新的一页。

(四)地歌传承和应用的特点赋予了“手事物”发展创新的动力

三味线传至日本本土后首先被盲人“琵琶法师”改造并应用,奠定了三味线传承和发展的基调。在16世纪下半叶至19世纪中下叶的近三百年中,地歌三味线只能由盲人组织机构“当道”的成员来传承(21)关于地歌三味线的传承机制和“当道”组织运作方式,可参见拙文《日本传统音乐的传承机制探究——以地歌为例》,《音乐文化研究》,2019年,第4期,第35—46页。。他们凭借政府的支持,在以“家元”为内核的当道组织有力的庇护下,日复一日、年复一年地进行刻苦修习,技艺的进步就是他们加官进爵的唯一出路。创制新的演奏范式或作品得到认可,是盲人音乐家出人头地的重要标志,这为“手事物”的体裁创新提供了原动力。

此外,由于三味线属于江户时代平民阶层的风雅之物,所以对其学习、掌握的需求也自然萌生出来。很多当道盲人不仅限于内部修习,还经常指导平民学习,称为“音曲指南”。彼时,以检校、勾当(22)“检校”“勾当”是“当道”盲人的阶位名称,此外还有“别当”“座头”等。等拥有高超技艺的盲人为中心,聚集了很多业余爱好者,他们定期举行温习会(类似于沙龙性质的汇报演出),并在宴会、剧场、青楼等娱乐场所进行演奏(参见图4、图5(23)图4引自:中山太郎,『日本盲人史 正·续』,東京:パルトス出版,1985,p.297.图5引自:吉川英史,「日本人と三味線」,『季刊邦楽』,1974(2),p.41.)。这种世俗性的应用场合决定了地歌除了严整规范的传统曲目外,必须用贴近市民生活的、甚至有时带有一些娱乐和谐谑性的元素不断充实自己,增强对观众或业余爱好者的吸引力。“手事物”中三味线的丰富表现力刚好吻合了这一需求,“端歌”、“作物”的戏剧性渲染也好,“段物”、“打合物”颇具游戏色彩的重奏也罢,都是地歌在世俗性应用场域驱动下的自然发展结果。

图4.

图5.

结 语

“手事物”在17世纪末至19世纪初的一百余年间,打破了地歌以唱为主的旧有模式,开辟了唱奏并重甚至以奏为主的新天地。在“手事物”发展至顶峰后,地歌音乐家们并没有停止前进的脚步,他们创制了新的融合型体裁——“地歌·筝曲”,“手事物”也在这一延伸体裁中焕发出新的活力。值得注意的是,虽然“手事物”迅速占据了地歌体裁的主要地位,但最古老的“组歌”套曲并没有被丢弃,时至今日依然在舞台吟唱。地歌从业者秉承着尊古与创新并行的方式传承这一古老的音乐体裁,为后人厘清传统音乐发展脉络,总结近世邦乐发展规律提供了可能。