香港基本法司法适用的样态及检讨

——基于对香港终审法院中文判案书的文本量化研究

2020-08-27杜维超

杜维超

一、 引 言

香港回归后延续了原有政法体系主要框架,而基本法的司法适用是一个对既存秩序政治嵌入(political embeddedness)的过程。香港法院对基本法的司法适用经常导致中央与特区之间、香港内部主要权力分支之间的权力博弈及结构变迁,(1)对于基本法司法适用中中央政府与特区的权力博弈,参见范宏云、陈闯:《“一国两制”下香港法院的宪制角色分析》,载《重庆社会主义学院学报》2015年第3期;参见李蕊佚:《对话式司法审查权——香港特别行政区法院的实践及其前景》,载《当代法学》2017年第6期等;对于基本法司法适用对香港各权力分支的影响,参见闫晶:《〈基本法〉架构下的特区政制及其实践——以香港特区行政、立法、司法的关系为视角》,载《行政法学研究》2011年第2期;参见康玉梅:《〈香港特别行政区基本法〉中的行政命令制度:渊源、流变与反思》,载《中外法学》2018年第4期。根据耶利内克的宪法变迁理论,这是一种由司法解释驱动的宪法变迁过程——在普通法传统中,法官面对法律问题并非是全然中立的仲裁者,而是经常扮演一种具有高度能动性和高度政治性的人格化角色,从而经常在实际上充当了宪制变迁的发起者。(2)根据耶利内克的阐释,以变更宪法为目的对宪法文本的直接修改称为“宪法修改”,而在宪法文本形式上保持不变的前提下,基于革命、法律解释、政治必要、宪法惯例、国家权力不行使等事实行为导致的宪法权力变动,称为“宪法变迁”。参见[德]格奥尔格·耶利内克:《宪法修改与宪法变迁论》,柳建龙译,法律出版社2012年版,第25-26页。香港宪制变迁的进程仍在持续中,基本法的司法适用是其主要动力之一,观察基本法司法适用的整体样态,对准确描绘香港宪制秩序变迁的图景尤为重要。

对香港基本法司法适用的研究主要有两种进路:基于宪法教义学的内部视角,及基于宪法政治学的外部视角。在宪法教义学进路的研究中,又包括基于条文的和基于体系的研究,前者主要关注香港法院对基本法具体条文的解释方法,而后者则关注法律位阶、解释发起条件、解释主体、冲突解决机制、立法及司法解释衔接等体系性问题。但是,香港法院对基本法的解释适用在某些关键场景下具有明显的政治性,教义学式的研究对此情形的解释力明显不足,由此对基本法司法适用的研究逐步转向宪法政治学的外部视角。(3)例如强世功认为人大通过解释基本法维护“最低限度的司法主权”,参见强世功:《司法主权之争——从吴嘉玲案看“人大释法”的宪政意涵》,载《清华法学》2009年第5期;叶海波认为对基本法的解释过程体现了两地权力冲突,参见叶海波:《香港基本法实施中的权力冲突与协调》,载《当代法学》2012年第1期;夏引业也认为基本法运行中体现了中央与特区的权力博弈,参见夏引业:《一国两制下香港终审法院的角色与立场——以“吴嘉玲案”终审判决为中心的分析》,载《法制与社会发展》2015年第4期。

以上研究存在两个不足。第一,就研究对象而言,主要是一种局部性的研究,关注特定案例、个别条文或具体领域的司法实践,而缺乏对基本法司法适用总体情况的宏观考察;第二,就研究方法而言,主要采取一种以理论推衍为中心、对司法事实进行抽象涵摄的高度理论化进路,一般性的实证证据不足,对香港法官作为人格化主体的微观司法行为及主观态度缺乏关注。

本文提出,应当将基本法的司法适用视为一个动态过程,下沉到司法行为学视角,关注香港法官在基本法解释适用中的具体行动选择,从而描绘出香港基本法司法适用的整体样态。判案书是动态司法过程中各种材料要素的直接载体,而终审法院对基本法的司法适用对香港宪制格局影响最大,因此本文拟通过对香港终审法院援引基本法的判案书进行文本量化分析,实现这一研究目标。

二、 研究对象与研究方法

本文的研究对象是香港终审法院援引基本法的所有中文判案书。经从香港大学法律学院香港法律咨询中心资料库(HKLII)检索,截至2019年10月所有援引过基本法的中文判案书共192份,经过人工核查排除了关键词匹配错误的判案书、由于数案一并聆讯导致的重复判案书以及虽然提及基本法但并非实质性援引的判案书共89份,最终得到有效判案书103份,其具体时间跨度为从1998年7月至2017年9月。(4)HKLII由香港大学法律学院建立于2002年,免费提供香港终审法院、原讼法庭、上诉法庭等法院及审裁处已结案的判例。它是多个普通法国家和地区的法律资讯中心发起的“免费取览法律咨询运动”的一部分,并得到香港司法机构的支持。经与香港司法机构的官方数据库“法律参考资料系统”对比,HKLII对判案书的收录基本全面,而检索功能更强大,检索命中数更多,因此本文选取了该数据库作为数据来源。参见https://www.hklii.hk/chi/。另外香港法院判例以英文为主,只有在法官和双方律师都同意的情况下,法院才会用中文判决。由于研究条件的限制,本文仅分析所有中文判案书,因此本研究是一个抽样研究而非全样本研究。

就研究方法而言,本文围绕描绘香港宪制秩序变迁图景这一研究目标,将研究分为两个板块,并根据研究内容的特性分别采取了两种文本量化研究方法。

对于判案书对基本法条文引用情况的实证分析,本文使用社会科学统计分析软件SPSS,对基本法条文的引用频数进行了直观性的描述性统计分析。

对于基本法司法适用中基本法与其他宪法法源适用的比较、基本法司法适用中法官所关注的主要法律要素、基本法司法适用中体现的司法主权等问题,则选择使用社会科学文本挖掘软件ROST CM6进行基于词频的量化分析。

三、 司法适用中对基本法条文的引用情况

本部分研究采用了描述性统计分析方法。判案书检索中“基本法”关键词命中次数远超过判案书数量和援引次数,因为法官在判词说理中会多次使用该词。本研究将判案书中对基本法的援引次数通过人工核查进行了修正,对于一份判案书中关键词多次出现、但法官就同一问题进行连续性论述的予以合并,计为一次援引。

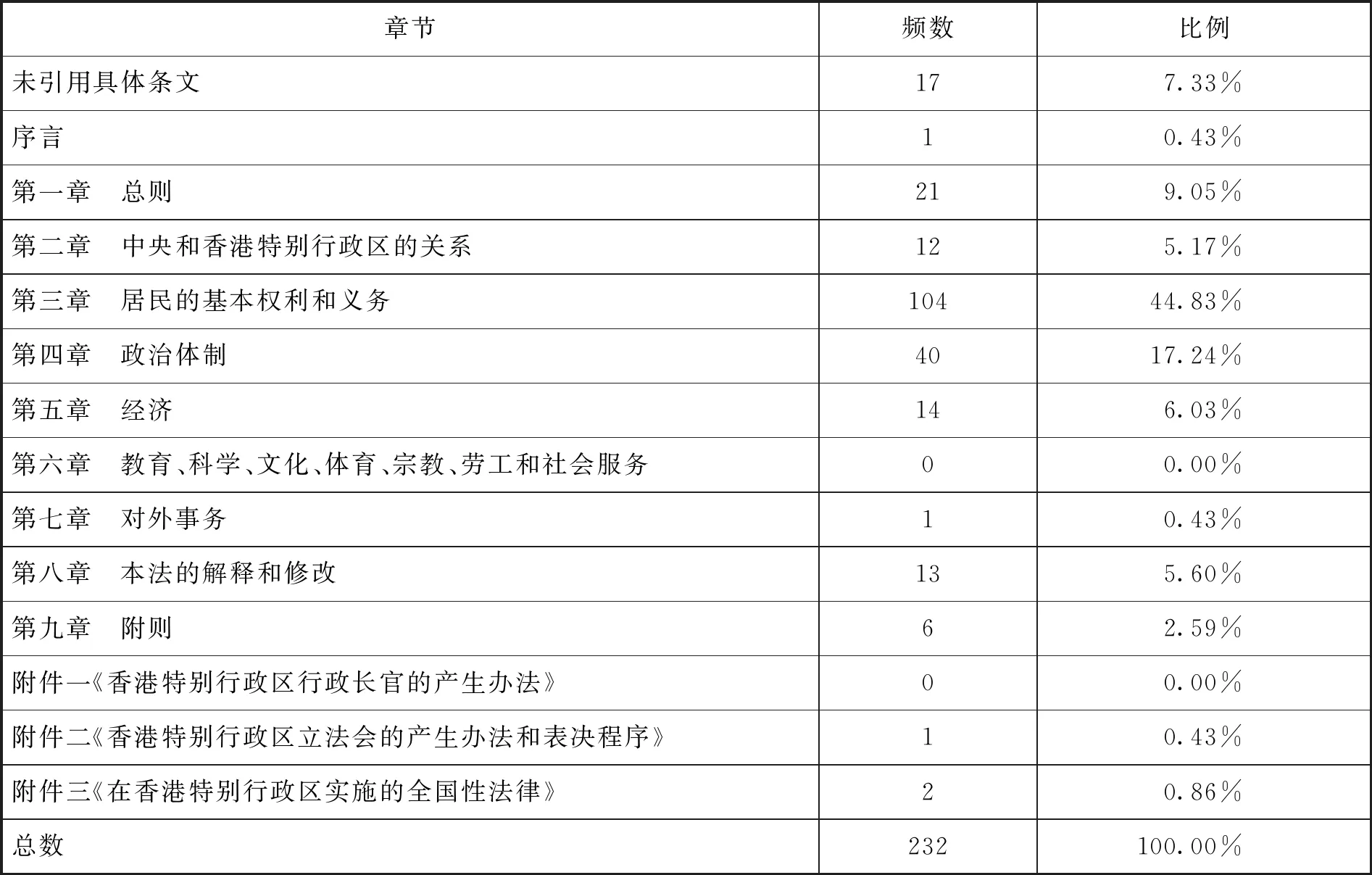

经过统计,103份判案书中共援引基本法232次,其中有17次是并未援引具体条款、而仅论及基本法一般原则的一般性援引,对基本法具体条文的具体性援引共计215次。基本法包括序言、正文9章共160条以及3个附件,215次有效援引中涉及序言、2个附件及48条正文,亦即有111条正文及1个附件成为从未被援引过的“沉睡条款”。 为了描绘香港终审法院适用基本法时的司法目的,本文根据基本法的篇章安排对法条援引情况作出分析,援引情况如表1所示。

表1 香港终审法院适用基本法条文所在章节

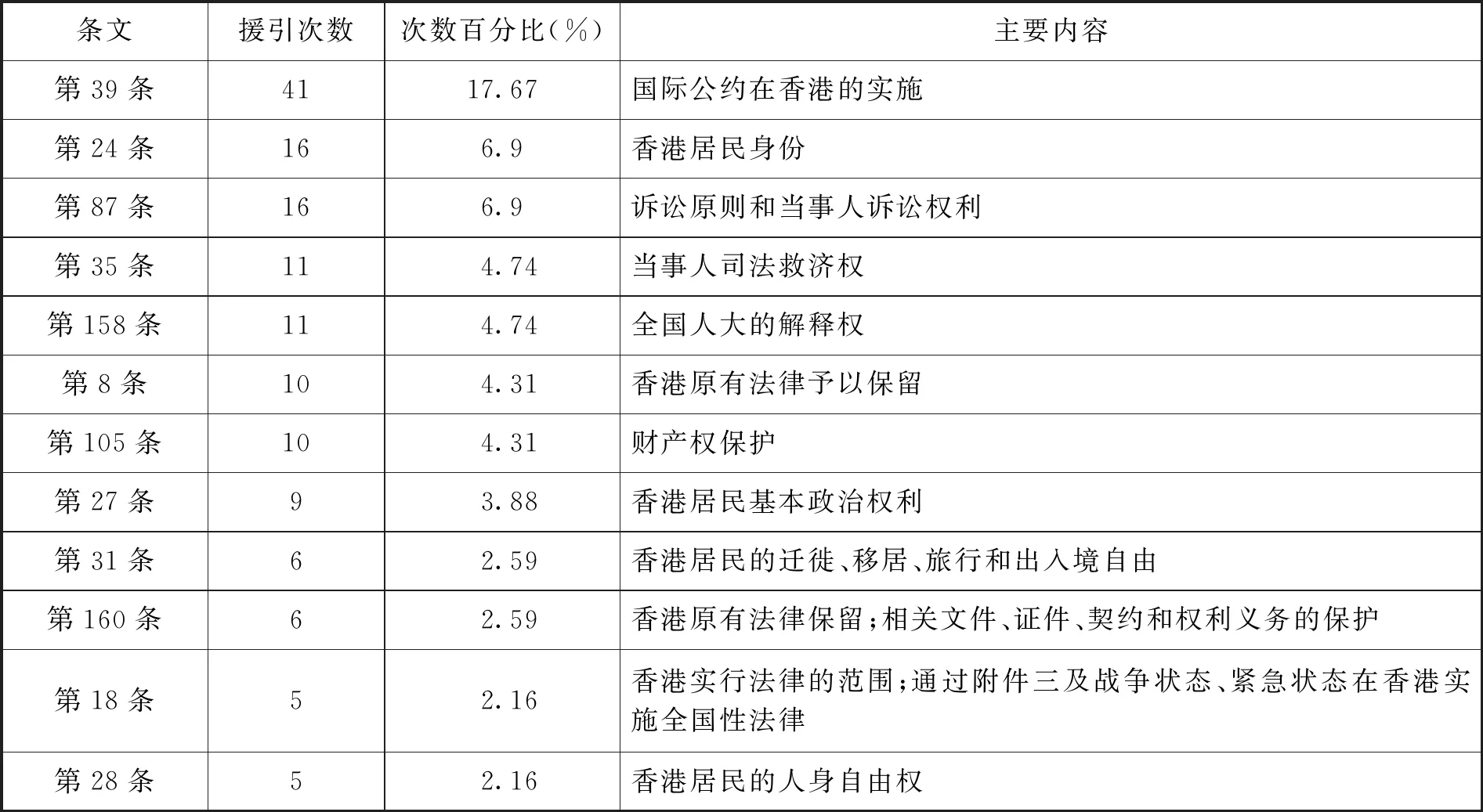

根据上表所示,终审法院对基本法援引集中在居民基本权利和义务、政治体制、总则等几个章节。为了进一步明确终审法院援引基本法条文的司法目的,本文进一步将援引情况明确到具体法条。对基本法条文的有效援引共计215次中,其中有39个条文(包括序言和2个附件)的援引次数在5次以下,12个条文的援引次数在5次以上(包括5次),各高频引条文的具体援引情况如下表2所示。

表2 香港终审法院适用基本法的高频引条文

援引次数最多的基本法第39条内容为:“《公民权利和政治权利国际公约》《经济、社会与文化权利国际公约》和国际劳工公约适用于香港的有关规定继续有效,通过香港特别行政区的法律予以实施。香港居民享有的权利和自由,除依法规定外不得限制,此种限制不得与本条第一款规定抵触”。对该条的援引,多数是为了引出对《香港人权法案条例》的适用,《公民权利和政治权利国际公约》通过该法案在香港适用。(5)参见李薇薇:《〈公民权利和政治权利国际公约〉在香港的法律地位》,载《法制与社会发展》2013年第1期。香港法官普遍将《公民权利和政治权利国际公约》《香港人权法案条例》视为与普通法并列的宪法性文件。例如在“香港联合交易所有限公司对新世界发展有限公司及另四人案”中,终审法院常任法官李义认为,“基本法是透过第39条来处理相关国际义务以及对藉《香港人权法案条例》第10条的方式在香港实施的国际公约第14条赋予宪法地位”。(6)FACV22/2005,[2006]2 HKLRD 518,(2006)9 HKCFAR 234.

由此可以发现,香港终审法院适用基本法的主要司法目的包括以下两点。

1.香港居民的权利保护

在12种高频引条文中,涉及居民权利的占了8条;香港终审法院法官尤其习惯于通过并列援引基本法第39条、《香港人权法案条例》和《公民权利和政治权利国际公约》为各种公民权利主张提供宪法支持。

2.维护特区在法律领域的自治权力

在12种高频引条文中,另外4条均属于这一主题,其中又分别涉及香港的法律自治和司法自治。例如基本法第8、18、160条均涉及香港回归前法律的保留或不实施全国性法律的例外权,均属于立法自治领域;而基本法第158条关于全国人大解释权的规定,则界定了香港司法自治的界限。

四、 司法适用中对基本法条文的引用情况

(一) 数据处理

本部分研究采用了文本挖掘研究方法。本研究建立了两类四个数据库。第一类数据库:高频词频库。利用ROST CM6软件挖掘出排名前50的有效高频词。第二类数据库:关键主题词频库。根据理论预设分析确定了三个关键主题:司法主权、宪法渊源、法律关系,并利用ROST CM6软件挖掘出上述三个关键主题词频库。

文本数据的预处理具体包括如下步骤:第一步,初步分词、统计高频词;第二步,通过人工审校,删除没有实质性意义或专指程度较低的高频词及频次,并结合文本补充若干软件原生词库中未纳入的关键词;第三步,结合研究目标和理论假设确定研究框架和关键主题,并制定关键词编码本;第四步,将关键词加入软件统计词典,再次分词、统计高频词,最终有104个高频词成为分析对象,总词频数为7 663次。

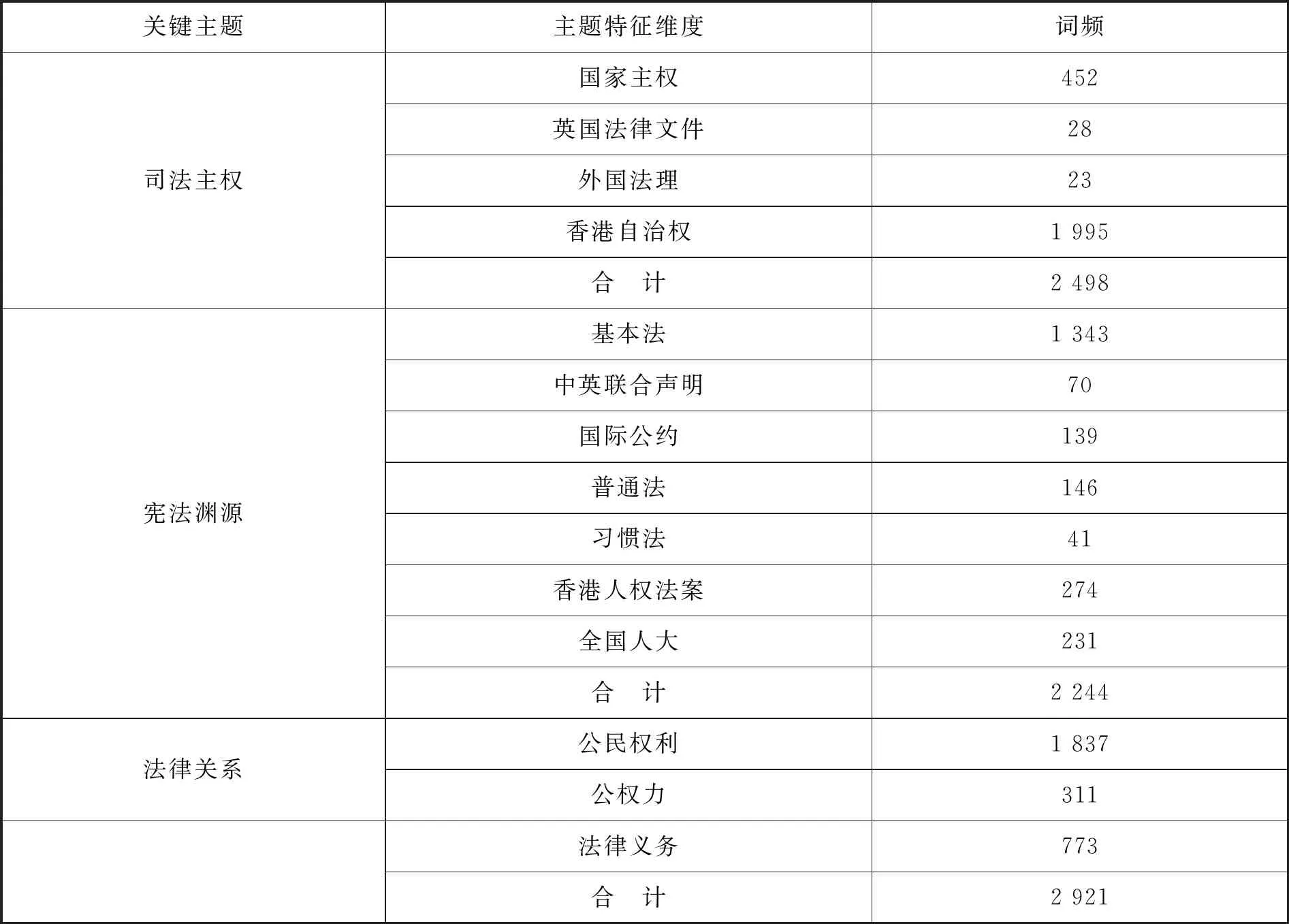

(二) 关键词的总体计量分析

如表3所示,通过对判案书中援引基本法的相关文段中关键主题高频词的整体计量分析发现,与法律关系相关的关键词词频最多,为2 921次;司法主权次之,为2 498次,宪法渊源最低,为2 244次。但总体而言这三个关键主题的比重较为均衡,同时成为香港法官在适用基本法进行说理时的关注重点。

表3 关键主题的高词频计量分析

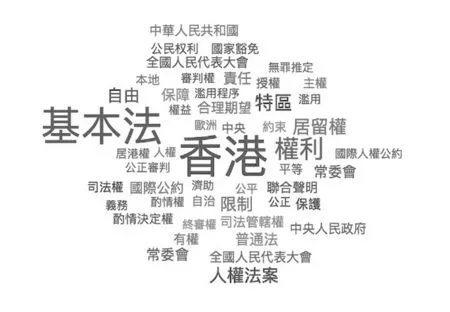

图1 高频词词云图

由于关键词数量较多,本文无法全部列举;对于各个具体关键词的词频,我们通过词云图进行直观的局部展示。如下图1所示,通过对高频词词云图的观察可以发现终审法院对公民权利、法律关系以及司法主权几个关键主题中若干主要次级议题的关注程度。

(三) “司法主权”主题的文本挖掘结果

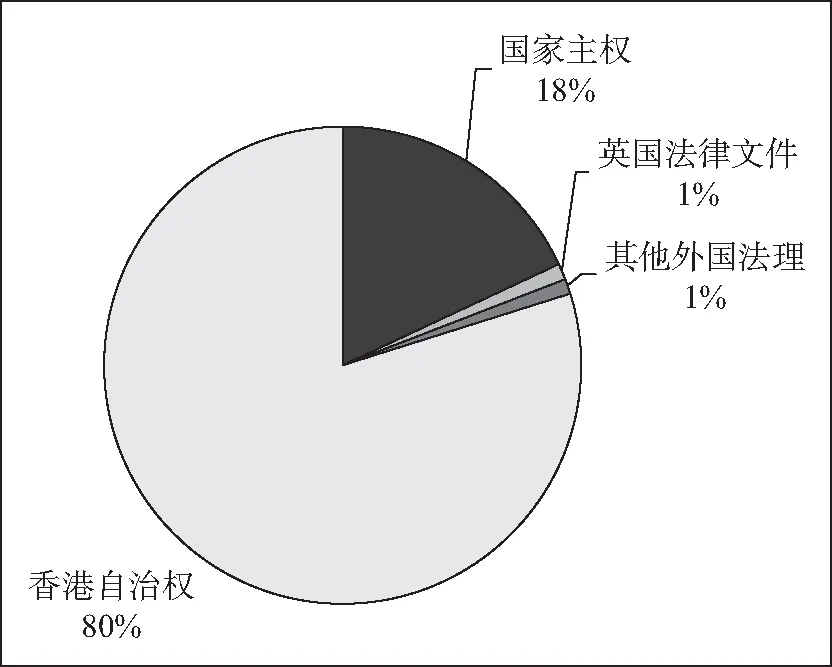

司法主权问题的核心主要是中央政府和特区之间的宪制权力关系,或者说国家主权与特区自治权之间的关系。而英国法律文件及其他外国法理的适用微妙地影响着两者的平衡。

另外由于香港回归时的遗留问题及基本法的特殊安排,司法主权问题还受到英国法律文件的潜在影响,香港法官在适用基本法时经常援引《中英联合声明》辅助解释,例如在“徐权能诉入境事务处处长案”中,五位终审法院法官在一致判决中说:“制定基本法的目的是按照《中英联合声明》所阐述及具体说明的中国对香港的基本方针政策……实行高度自治。在确定基本法某项条款的目的时,法院可考虑该条款的性质,或基本法的其他条款,或参照包括《中英联合声明》在内的其他有关外来资料”。(7)FACV 15/1998, [1999] HKCFA 73; [1999] 1 HKLRD 315; (1999) 2 HKCFAR 4; [1999] 1 HKC 291.香港法院还对回归前某些英国法律文件进行多种形式的援引乃至适用(例如《英皇制诰》和《皇室训令》)。

再次,由于基本法第82条规定终审法院可根据需要邀请其他普通法适用地区的法官参加审判,第84条规定香港法院可参考其他普通法司法管辖区的司法判例,终审法院法官明显持有一种“全球法律主义”倾向,对于将所谓“外国法理”纳入司法过程展现出极不寻常的热情。例如在“一名律师对香港律师会案”中,终审法院首席法官李国能说:“在新的宪制秩序下,最重要的是香港法院应继续受惠于外国法理,当中包括一众普通法司法管辖区的最终上诉法院的裁决,以及超国家的法院(如欧洲人权法院)的裁决……能够比较各地的法理,从而寻求合宜的方法解决提呈于法庭席前的问题,这对香港法庭有莫大裨益”。(8)FACV 24/2007,[2008] HKCFA 15; [2008] 2 HKLRD 576; (2008) 11 HKCFAR 117.

综上,在“司法主权”这一关键主题下,我们将关键词分为国家主权、香港自治权、英国法律文件、国际法理四个特征维度,以直观的观察在适用基本法时国家司法主权与其他政治权力的力量对比。如下图2所示,香港终审法院对基本法的适用展现出高度的司法自治,相关词频比例高达79.86%;国家司法主权也有一定的体现,相关词频比例为18.09%;而英国与国际法理的域外影响似乎并不如预计的明显,词频比例分别为1.12%和0.92%,其发挥的更多的是一种默示性及心理性影响。

图2 “司法主权”关键主题词频图

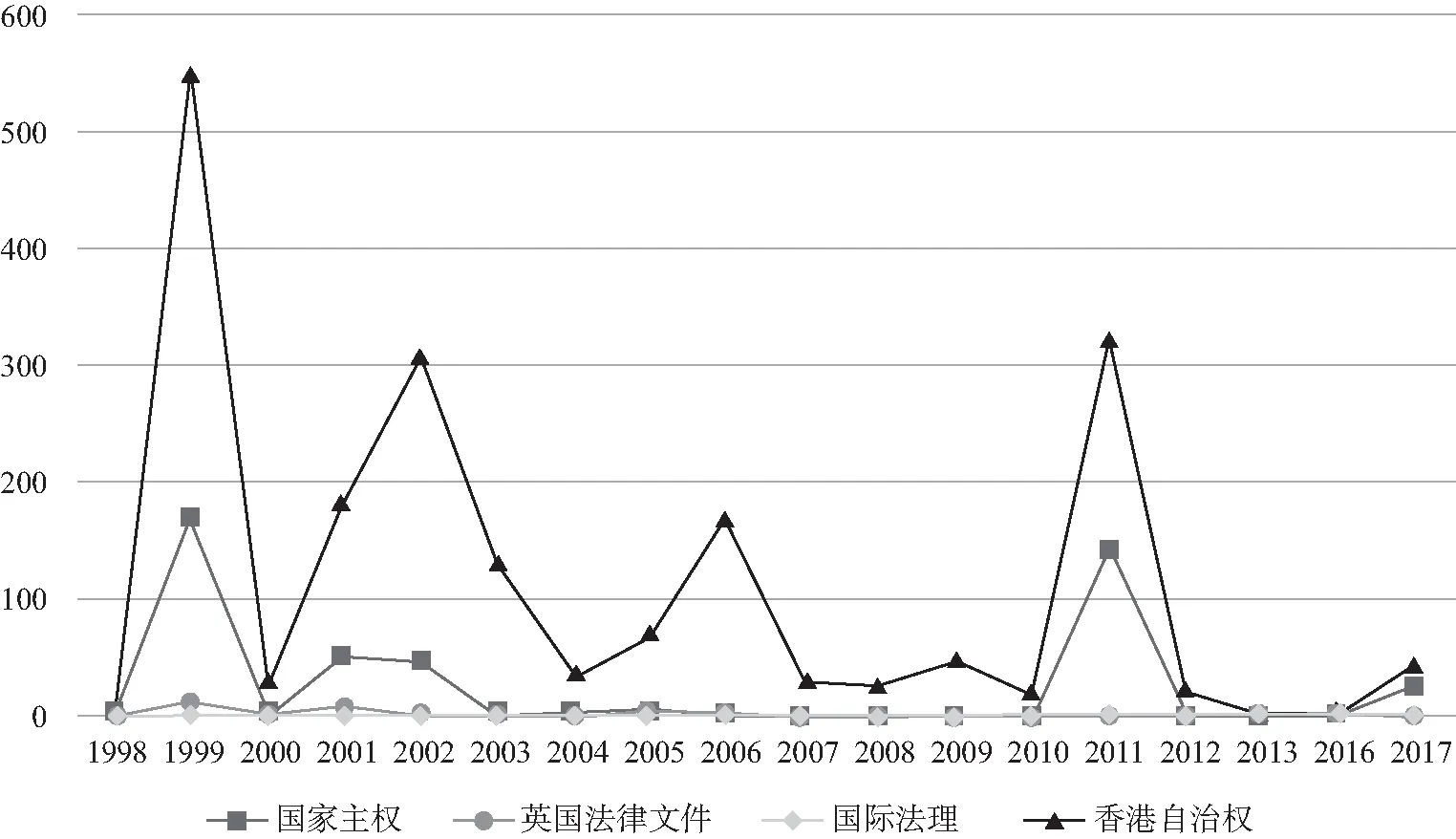

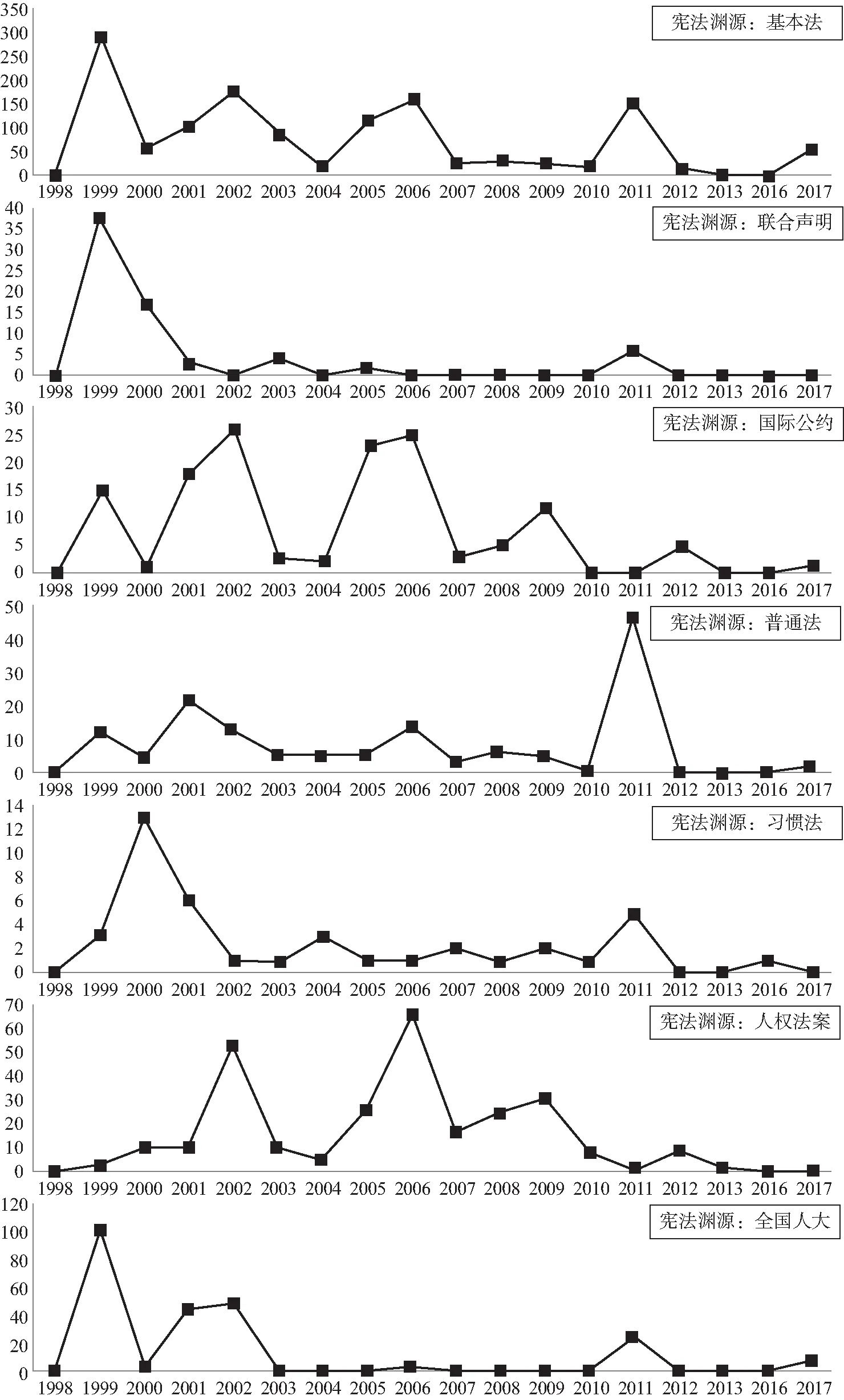

再引入年份变化的变量,如下图3所示,四个特征维度关键词出现频率大部分时间具有明显的同步性,分别在1999年、2002年和2011年达到峰值;而2002—2011年间,基本法适用似乎进入一个平稳期,除了香港本地关键词在2006年出现一个峰值外,其他各维度出现频次均较低。1999年和2011年的两次峰值恰好与全国人民代表大会针对“居港权”和“香港对外事务”的两次解释基本法时间重叠,展现出这两次释法对司法主权格局的显著影响。而2004年和2005年全国人民代表大会针对“香港政制发展”和“行政长官任期”问题的释法则并未使得全国人民代表大会在基本法适用中的影响力显著提升,也显示出这两次释法影响的局部性。

图3 “司法主权”关键主题词频年度分布图

(四) “宪法渊源”主题的文本挖掘结果

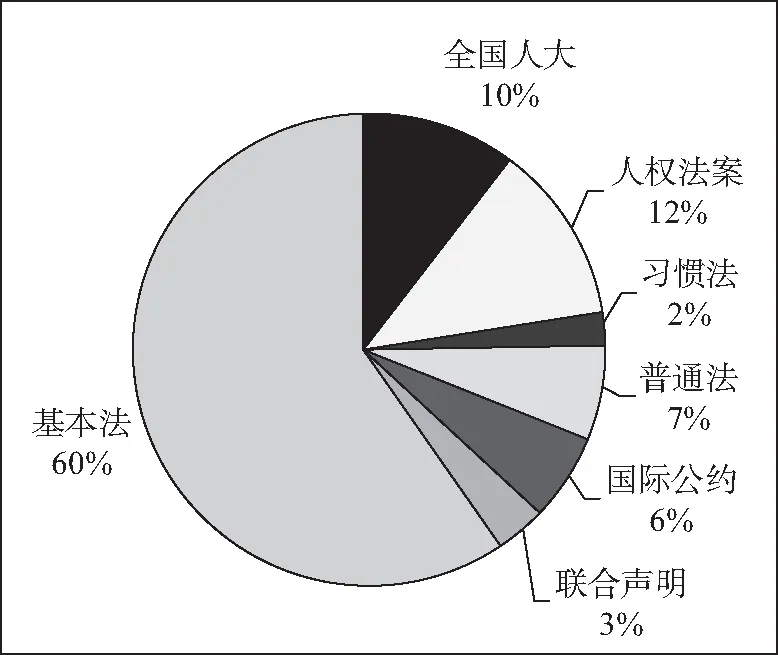

强世功教授指出,从形式主义的宪法观来看,基本法作为正式法律,是香港的“小宪法”,但在政治运作中,它实际上主要关注在香港建构区域自治主权的法律功能。而如果按照惠尔考的“实效宪法”(effective constitution)观,宪法实际上是由一系列宪法性的法律文件、宪法惯例以及宪法学说和传统所构成的,宪法性法典并非其唯一形态。(9)参见强世功:《中国宪法中的不成文宪法——理解中国宪法的新视角》,载《开放时代》2009年第12期。在香港司法的运作中,在涉及宪制权力结构的宪法性诉讼中,香港法院并非将基本法作为唯一的宪法渊源,经常在适用基本法的同时援引其他多种法源协助对基本法的解释适用,其“实效宪法”渊源是多元而分散的。

正如前文所述,在援引基本法时,香港法官还经常在宪法性诉讼中平行援引《中英联合声明》、国际公约(主要是《公民权利和政治权利国际公约》)、其他普通法国家和地区的判例、全国人民代表大会的相关解释及立法史文本辅助宪法解释。

另外一个特殊的平行援引对象是《香港人权法案》,《香港人权法案条例》自1991年6月8日起生效。香港回归后,法官普遍认为,人权法案继续按照基本法第39条的规定,实施《公民权利和政治权利国际公约》中适用于香港的有关规定,法案的大部分内容与公约如出一辙。在各种司法判例中,香港法官也普遍将该法案与基本法进行平行援引,从而使其成为实质性的宪法渊源。例如在“律政司司长诉丘旭龙及另一人”案中,李国能法官就说,“平等权利获基本法第25条保证……该项权利亦获得载于《香港人权法案条例》(第383章)的人权法案保护……人权法案第22条(与国际公约第26条对应)规定……”云云。

再次,基本法第8条规定“香港原有法律,即普通法、衡平法、条例、附属立法和习惯法,除同本法相抵触或经香港特别行政区的立法机关作出修改者外,予以保留”,第40规定“新界原居民的合法传统权益受香港特别行政区的保护”,因此涉及特定领域(如新界原居民的土地权益)的判例中,习惯法也经常成为与基本法平行的宪法渊源之一。因此,本文根据这些宪法渊源确定了7个特征维度进行了文本挖掘,以厘清基本法适用中的法律影响要素。

图4 “宪法渊源”关键主题词频图

挖掘分析结果如图4所示,全国人民代表大会作为我国最高权力机关,其法律解释及相关文本词频仅占10.29%,而作为国际公约在香港实施办法的香港人权法案词频占比高达12.21%,超过了人大,显示了香港宪法渊源构成的特殊性;而普通法判例和国际公约词频占比均超过6%,也成为重要的宪法渊源。

各部分援引频次随年份变化的情况如下图5所示。《中英联合声明》在香港回归初期援引较多,后期援引频次逐步减少;全国人大相关文件的援引频次变化趋势与《中英联合声明》类似,同样是在回归初期较多,后期逐步减少;但各种国际公约的援引频次常年居高不下,作为《公民权利和政治权利国际公约》在香港实施办法的《香港人权法案》同样是终审法院常规引用对象;普通法和习惯法作为宪法渊源的引用频率较为稳定,伴随几个特殊领域判例的出现而偶有引用的高峰期。

(五) “法律关系”主题的文本挖掘结果

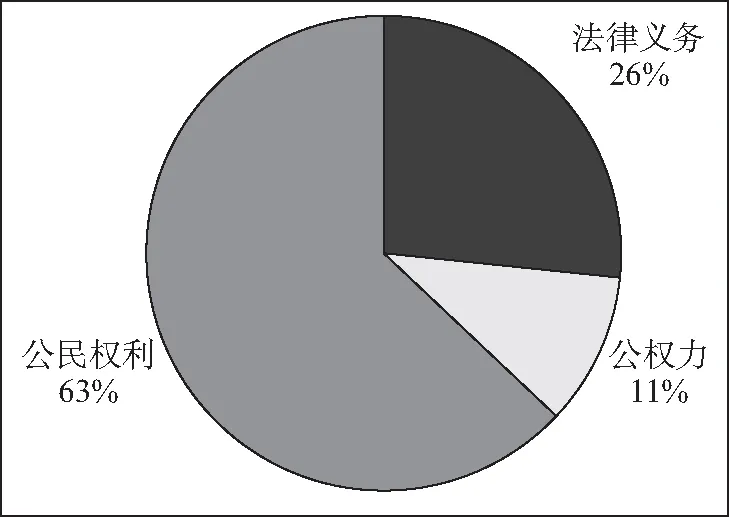

法律关系主题主要关注基本法适用所调整的法律关系。通过这一主题可以体现基本法嵌入香港宪制秩序的具体法律实践领域。根据关系的性质,将本关键主题分为三个特征维度,包括公民权利、公权力和法律义务。

公民权利主要包括香港居民的各种基本人权、政治权利、经济社会权利和程序性权利等。终审法院援引基本法时所涉及的具体权利领域有限,根据对关键词的观察,主要包括自由权、平等权、财产权、选举权、居留权、公正审判、无罪推定、保密权等。

图5 “宪法渊源”关键主题词频年度分布图

公权力则主要包括香港各权力分支的权限和职责等。根据对关键词的观察,终审法院援引基本法时所涉及的具体公权力领域主要包括司法机构的独立司法权、终审权、司法管辖权、解释权、酌情权等,也包括行政机关的各种法定权力、默示权力、职权、授权等。对于立法机构的权力涉及较少。

法律义务则主要包括指法律为了维护各种公共利益对公民施加的义务,在香港司法裁判中,经常表现为对下列范畴的讨论:社会利益、整体利益、一般利益、社区利益、国家安全、公众利益、公共秩序、公共安宁、公共安全、公共卫生、风化、拥护、效忠等。

图6 “法律关系”关键主题词频图

挖掘分析结果如图6所示,显然,香港对基本法的司法适用展现出明显的权利中心主义风格,法官积极援引基本法以保护公民各种权利,这也解释了前文所述对国际公约及人权法案的高频引用现象;但同时也凸显出权利优先倾向下可能存在对社会利益、国家利益保护的不足,以及权利中心思维下个人主义与社会公众情感的冲突;基本法司法适用中对公权力内容涉及较少,根据对文本的观察,其主要关注的是司法机构自身的司法权,主要是作为权力证立而非限权手段,总体而言对其他权力分支的制衡不是基本法适用的重点。

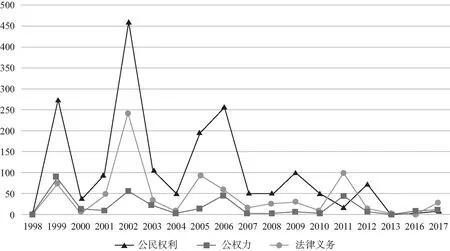

各部分援引频次随年份变化的情况如下图7所示。总体而言,三个特征维度关键词出现频率呈现同步性,其中公民权利维度关键词的频次占据绝对优势;但值得注意的是,自2011年之后,公权力与法律义务维度的相关关键词频次呈现上升趋势,与公民权利维度关键词频次之间的比重更加接近,这可能体现了近年来涉及公民权利的宪制秩序逐步成型稳定,而香港权力机关权限问题和公民义务问题逐步成为终审法院需要关注的重点问题。

图7 “法律关系”关键主题词频年度分布图

五、 结论及检讨

前文通过对终审法院判案书的实证研究,宏观地描绘了香港基本法司法适用的总体态势。下文拟基于这一图景,结合香港宪制秩序变迁的应然方向,对当前基本法司法适用中的问题进行总结检讨。

(一) 清除西方中心主义的司法心态

前文实证分析发现,香港法院对《中英联合声明》乃至回归前某些英国法律文件的多种形式的援引乃至适用(例如《英皇制诰》和《皇室训令》),体现出明显的西方中心主义心态。比较法学家乌彭德拉·巴克西在对殖民主义法律传统的讨论中指出,西方在其殖民统治时期,通过自身法律专业知识网络,塑造法律的认识共同体,使得殖民统治下的非西方法律人成为其意识形态上的忠实臣民。此种传统消灭了受殖民统治地区创造法律的能力,使其倾向于通过取悦和确认西方的进步和发展主义,在司法中延续西方意识形态叙事。(10)参见[法]皮埃尔·勒格朗、[英]罗德里克·芒迪:《比较法研究:传统与转型》,李晓辉译,北京大学出版社2011年版,第41-43页。在香港,应当防止法律人以认识共同体认同遮蔽其民族共同体和政治共同体身份。制度上,人大应当择机对基本法第8条和第160条进行释法,或由人大直接宣布与基本法抵触,明确港英时期涉及基本政治权力安排的法律及宪法性文件不得继续援引适用。同时人大也应择机释法明确《中英联合声明》的政治定位和法律性质,纠正当前香港法院将其视为准宪法性文件的错误。

(二) 反思全球法律主义倾向

前文实证分析发现,香港法院积极适用域外法理及各种国际公约,并将国际公约视为与基本法并列的宪法渊源,体现出明显的“全球法律主义”倾向。但正如法学家埃里克·波斯纳的评价,全球法律主义实际上是一种国际关系中的“乌托邦冲动”,有其本质缺陷;即使是“全球法律主义”中最温和的一种观点仅强调各种人权条约应该作为国际体系的道德核心得到各国最低限度的遵守,但实际中包括美国和欧盟各国在内的全球主要国家在该观点与本国利益冲突时,也经常毫不犹豫地违反此规范。(11)参见[美]埃里克·波斯纳:《全球法律主义的危险》,韦洪发译,法律出版社2016年版,第39页。尤其是美国政府坚持所谓的“美国国际法例外论”,其法院也多次明确否认《公民权利和政治权利国际公约》《世界人权宣言》《禁止酷刑公约》等国际人权公约为美国法院创设了法律义务,(12)参见李庆明:《国际人权条约与美国法院的双重标准》,载《人权》2013年第5期。从而证明普通法适用的超国界性并不必然与全球法律主义相联系。就香港的情况而言,由于基本法第39条的规定,无法直接拒绝该条所列三种国际条约在香港的适用,但应当明确上述条约在特区范围内位于基本法的下位,并非宪法性文件,且人大应当择机就第39条第2款进行释法,明确涉及国家主权、国家安全的相关立法并未与前款三种国际条约抵触。

(三) 行政主导的权力格局需要重新确立

前文实证分析中发现,香港终审法院在基本法适用中特别关注自身司法权力;实际上,法院通过能动性的司法解释和司法审查权的强化,强烈地冲击了香港原有的行政主导权力格局。香港的政治架构设计中的关键是行政主导制,这不仅延续了香港的制度优势,也是体现香港地方政府地位、维护国家主权的设计。但是回归以来,在对宪制秩序未成型的权力真空地带的争夺中,司法系统占据上风,随着香港法院通过“马维昆案”及“吴嘉玲案”确立了司法审查权,法院将自身视为凌驾于行政权力之上的政治纠纷裁决者,不断压缩行政权,例如其在“居港权”、“23条立法”、“政改方案”、《截取通讯及监察条例》立法等中的强势表现,(13)参见前引①,李蕊佚文。而特区政府对此则表现出绥靖态度,默认司法权的此种扩张。对此,中央政府应当支持特区政府积极维护自身权力,在宪制秩序未成型的过程中不回避权力博弈;在行政司法的权力博弈中,人大应当择机介入,通过释法明确香港法院应当遵循“司法谦抑”原则,限制其司法审查权的无限扩张。

(四) 人大应当积极维护法律主权

前文实证分析中发现,香港法院适用基本法时,人大相关文件作为宪法渊源并未形成明显的优势地位。全国人大是我国最高权力机关,香港法院的此种立场实质是对我国法律主权的削弱。这一倾向通过个案观察也可以证实,例如终审法院在“庄丰源案”中认为全国人大常委会的释法是“外来资料”,对法院没有约束力;(14)参见姚国建:《论普通法对香港基本法实施的影响——以陆港两地法律解释方法的差异性为视角》,载《政法论坛》2011年第4期。1999年在“吴嘉玲案”中又提出香港法院拥有审查并宣布全国人大及其常委会的立法行为无效的所谓“宪法性管辖权”;对于全国人大常委会1999年的释法,终审法院将释法文件中的“有关陈述”通过解释类比为普通法中“附随意见”而认为其对法院不具有拘束力,并实质上形成与人大释法原意相反的先例。(15)参见姚国建:《违基审查20年:香港法院宪制功能的检视、省思与前瞻》,载《深圳大学学报》(人文社会科学版)2017年第1期。面对香港法院的能动主义对我国法律主权的冲击,全国人大应当调整过去主动释法较少的克制态度,积极通过释法介入香港宪制秩序形成过程,强化司法主权。全国人大通过2003年对基本法附件一和附件二、2016年对基本法第104条的两次主动解释,已经形成了人大主动释法的宪法惯例,这一惯例应当进一步加强。正如耶利内克指出的,国家权力的长期不行使将形成宪法惯例,从而可能导致该项权力的实质消灭。(16)参见前引②,耶利内克书,第45-52页。对法律主权的反复行使是强化主权自身正当性的路径。

(五) 建立健全的维护国家安全的法律制度和执行机制

通过前文的实证分析可以发现,香港法院在基本法适用中持有强烈的权利中心主义立场,而对社会整体利益、公共秩序、国家安全等法律义务的落实不够重视。近来,部分不法分子公然挑战中央政府权威、甚至冲击“一国两制”原则底线,充分暴露了当前香港维护国家安全的法律制度和执行机制存在严重不足。针对此问题,党的十九届四中全会《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》中明确提出,要“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”,这就给基本法的执行适用提出了新的阶段性要求。当前香港相关制度机制建设上的不足,兼有社会文化心理、政治观念、国外政治势力的影响,其在法律制度建设上集中体现在基本法第23条立法面临的阻力。要完成第23条立法,必须完成政治、社会、法律各层面的充分准备。应当采取灵活的政治措施清除政治障碍,凝聚社会共识,在此前提下才能在恰当的时机将第23条立法推进到具体的制度建设层次。在当前阶段,中央应当注重加强对香港社会和居民的宣传解释工作,说明第23条立法与香港居民权利保护之间的正面关系;另外要在理论上推进对立法工作具体内容的预研,其中既包括具体法律规范的合理设计,也包括对现有制度程序的优化方案。