旱作水稻田不同覆膜对土壤温度及水稻生长的影响

2020-08-27彭士燕李晨阳张友良

赵 龙, 徐 艺, 张 曦, 彭士燕, 李晨阳, 王 娟, 张友良

(扬州大学 水利科学与工程学院, 江苏 扬州 225009)

水稻是我国的主要粮食作物之一,2016 年我国水稻总产约2.11亿t,占世界的28.5%,居世界第一[1],传统水稻种植多采用淹水灌溉,其实际耗水量达10 500 m3/hm2~13 500 m3/hm2,而试验研究表明水稻生理需水约为4 500 m3/hm2时,就可以达到6 t/hm2的产量[2]。为了应对日益紧缺的水资源形势,发展节水稻作生产体系成为我国水稻生产农业可持续发展的重要研究课题。水稻覆膜旱作技术是水稻节水灌溉技术中应用最广泛的一种,它采用覆膜旱作旱管,控制水稻根区土壤水分,充分利用降雨并辅以适时适量灌溉。该技术可以减少水稻生长过程中的水面蒸发和深层渗漏、避免水稻早期的低温胁迫、抑制杂草、保证产量和水分利用效率[3-6]。

不同的薄膜材料由于其光学性质不同,营造的田间土壤水热环境也不同,作物生长对水热环境的动态响应也不一致[7-8]。目前关于覆膜旱作水稻的研究主要集中于其节水增产减排效应[9-12],但对利用不同的薄膜材料对水稻田间土壤水热环境的研究较少。本试验研究不同颜色薄膜覆盖对土壤温度和水稻生长的影响,为水稻优质、高产、高效栽培提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验于2019年6月18日—11月12日在扬州大学农水水文水生态试验场(119°23′E,32°20′N)进行。试验田属于新复垦土地,地处北亚热带湿润气候区,四季分明,气候温和,常年平均气温17℃,夏季8月温度最高,月平均气温28.6℃;年日照时间2 000 h左右,年平均总辐射量4.84×106kJ/m2。试验区土壤干密度1.49 g/cm3,田间持水量34.88%。

1.2 试验设计

试验共设置黑膜覆盖(BM)、双色膜(正面银色反面黑色)覆盖(BWM)、透明膜覆盖(TM)3个处理并以裸地旱种(NM)、常规淹水(CK)作为对照处理,常规淹水小区集中布置并在周围设置5个隔离区,其他处理随机布置。每个处理3个重复,共设置15个小区,每个小区面积36 m2(6 m×6 m)。水稻品种选用“南粳9108”,每穴5株,行株距均为25 cm×25 cm,移栽前2 d进行泡田整地,各小区之间设置宽25 cm,高30 cm的土坝,每小区内设置长1.2 m,宽6 m的厢面,各厢面之间留有宽25 cm的灌水沟。所有处理移栽前施肥量相同,分3次施肥,总共施肥量为N肥225 kg/hm2,P肥52 kg/hm2,K肥75 kg/hm2,其中50%用于做底肥,分蘖前期和穗分化期各施25%。于2019年6月18日移栽,11月12日收获,全生育期共148 d,全生育期划分见表1。水稻生长期间病、虫、草害控制按照当地常规方法进行。

表1 水稻生育期划分

1.3 测定项目与方法

1.3.1 气象观测

气象数据由试验站附近的自动气象站自动监测,监测项目包括:气温、湿度、风速、降雨、辐射等。

1.3.2 土壤温度

在各旱作小区(NM、TM、BM、BWM)5 cm、10 cm、15 cm、20 cm、25 cm土壤深度处安装地温计(DWJ-01)监测土壤温度。于各生育期的典型天(分蘖中期,7月20日;分蘖末期,8月5日;穗分化期,9月6日;抽穗扬花期,9月18日;成熟期,11月4日)于8:00-18:00每隔两小时读取土壤温度。

1.3.3 灌溉量和排水量

所有小区进水口和排水口均安装有水表,用于记录灌溉量和排水量。淹水小区厢面水层厚度保持2 cm~3 cm,当淹水小区厢面水层高度超过10 cm时,开始排水。各旱作小区安装一支土壤水分张力计(WST-2A,北京奥特思达科技有限公司制),生育期间记录土壤水分张力计读数,当同一处理土壤水势平均值超过-25 kPa并无降雨时每小区灌水400 m3/hm2,当旱作小区厢面水层高度超过1 cm时,开始排水。

1.3.4 生长指标测定

(1) 株高及茎粗。每小区选取固定的8株水稻,分别用卷尺和游标卡尺测定水稻各生育期的株高与茎粗。

(2) 千粒重和产量。各小区随机选取3个1 m2(1 m×1 m)区域的水稻进行测产,人工脱粒晒干后测定其产量,单位为t/hm2。之后计数1 000粒籽粒并称重,重复3次直至每次千粒重相差小于0.2 g,平均值为该千粒重。

1.4 数据统计与分析

采用Excel 2010进行数据处理并绘制图表,SPSS进行单因素方差分析(ANOVA)分析,LSD法显著性检验(P<0.05)

2 结果与分析

2.1 各生育期不同覆膜处理下土壤温度动态变化

通过研究,分蘖末期之前,地下5 cm~25 cm处的土壤温度随着水稻的生长而增高,分蘖末期时各处理温度到达全生育期峰值;水稻进入穗分化期之后,各处理地下5 cm~25 cm处的土壤温度逐渐降低。各生育期覆膜处理5 cm~25 cm深度处的土壤温度高于不覆膜处理,TM、BM处理土壤温度均高于BWM处理。随着水稻生长,各处理间温度差距减小。全生育期各处理土壤温度差异均随着土壤深度的增加而减小,覆膜产生的增温效应在分蘖末期最为明显。

各生育期典型天不同土层深度的土壤日变化规律如下:

(1) 分蘖中期,地下5 cm土层处温度最高,各处理中TM温度最高,10 cm~25 cm处,BM处理温度最高。地下5 cm处,BM、TM日最高温度出现在14时左右,而NM、BWM的日最高温度出现在16时左右,TM、BM、BWM处理日最高温度分别高出NM处理14.1%、12.1%和6.0%。

(2) 分蘖末期,此时各处理土壤温度变化趋势与分蘖中期一致。地下5 cm处,14时之前各处理日温度变化表现为TM>BM>BWM>NM,之后BM温度高于TM,各处理日最高温度均出现在14时左右,此时TM、BM、BWM比NM分别高18.9%、22.3%、9.2%。

(3) 穗分化期,地下5 cm处,BM土壤温度在12时左右开始高于TM,各处理温度于14时左右到达峰值,此时BM、TM、BWM比NM分别高14.0%、11.0%、1.0%。

(4) 抽穗扬花期,地下5 cm处各处理温度于12时到达峰值,此时BM、TM、BWM比NM分别高13.3%、13.3%、10.7%,下午14时—16时BM温度高于TM。

(5) 成熟期,此时各处理土壤温度变化趋势与抽穗扬花期一致,地下5 cm处各处理温度于12时到达峰值,BM、TM、BWM比NM分别高16.1%、10.7%、8.9%。

各生育期典型天不同处理下各土层温度日变化均表现为先增高后降低,日最高气温均在12时—16时左右,随着土壤深度的加深,日最高气温的出现时间越晚,TM、BM处理下该现象更为显著。同一土层随着水稻生育期的推进,日最高气温的出现时间越早。各处理温度均在地下5 cm处最高,分蘖中期地下10 cm~25 cm处全天各处理温度基本表现为BM>TM>BWM>NM,分蘖末期及以后全天各处理不同土层处温度基本表现为TM>BM>BWM>NM,仅在地下5 cm~10 cm处,12时—16时,会出现BM温度高于TM的情况。

2.2 不同覆膜处理对水稻生理生长的影响

图1为不同处理下水稻株高的变化。由图1可以看出,全生育期株高表现为常规淹水>裸地旱重>覆膜处理。全生育期内各处理水稻株高生长趋势基本一致,大体表现为:穗分化期前,株高迅速增长,抽穗扬花期后出现小幅度的降低,成熟期时株高保持稳定基本不变。对覆膜处理,穗分化期之前,株高表现为BM>TM>BWM,之后由于BM部分小区受到虫害影响,导致株高增长减缓,各处理株高均于穗分化期到达峰值。与常规淹水相比,水稻旱作会抑制株高的增长。穗分化期,NM、BM、TM、BWM较CK分别减少了2%、6%、3%和10%,穗分化期及以后仅有BWM与CK,NM株高存在显著性差异(P<0.05)。

图1 不同处理下水稻株高变化

图2为不同处理下水稻茎粗的变化。由图2可以看出,穗分化期前常规淹水茎粗增长速率远高于旱作处理,各处理茎粗于穗分化期到达最大值,且CK较其他处理更早到达最大茎粗,抽穗扬花期和成熟期呈现不同程度的降低,CK、TM茎粗下降幅度最快,其次为BWM、NM、BM。成熟期CK、TM茎粗最小,均为6.8 mm,其次为BWM(7.09 mm)、BM和NM(7.61 mm),其中TM、CK与其他三种处理呈显著性差异(P<0.05)。

图2 不同处理下水稻茎粗变化

2.3 不同覆膜处理对水稻产量、产量构成和水分利用效率的影响

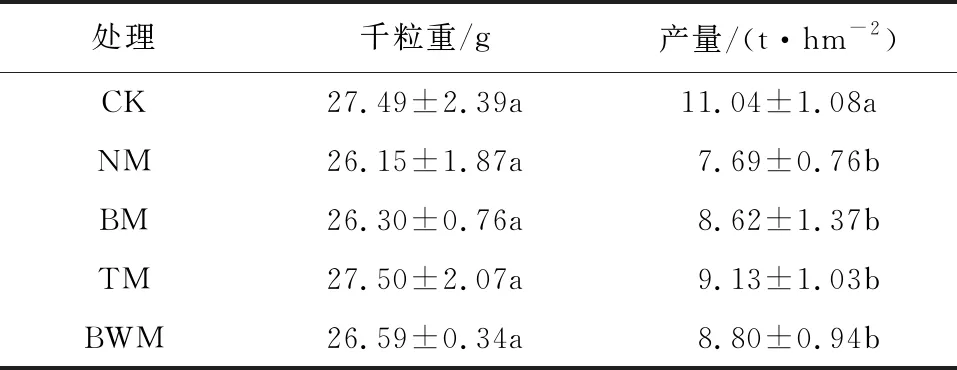

表2为不同处理下水稻产量及其产量构成因素。与常规淹灌(CK)相比,水稻旱作均造成产量减少,其中,裸地旱种(NM)的减产幅度最大(30.3%),其次为BM(21.9%)、BWM(20.3%)、TM(17.3%),且各处理均与对照(CK)存在显著性差异(P<0.05)。与裸地旱重NM相比。覆膜处理能提高水稻的产量,TM增产幅度最大(18.7%),其次为BWM(14.4%)、BM(12.1%)。从产量构成因素分析,各处理的千粒重表现为CK>TM>BWM>BM>NM,与产量表现一致。

表2 不同处理下水稻千粒重和产量

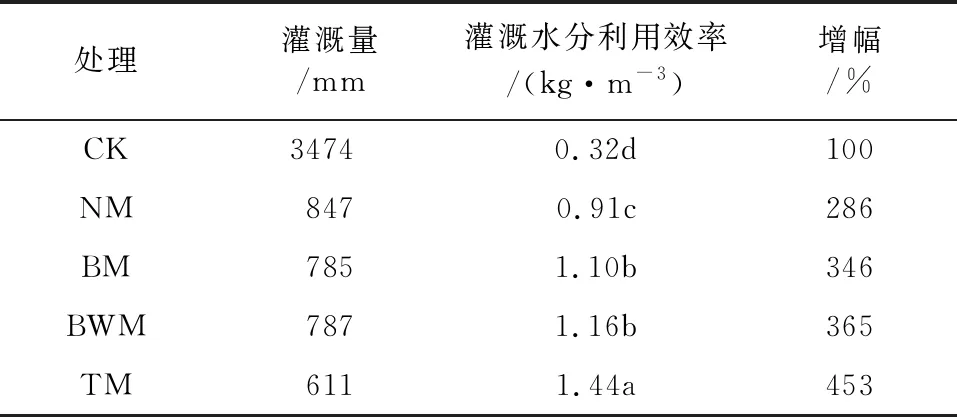

表3为整个水稻生长期各处理的平均灌溉用水量。因试验过程中,周边未种植水稻且试验小区未铺设防渗膜,产生侧向渗漏,导致各处理灌水量增加。所有旱作处理均较对照显著提高灌溉水利用效率(P<0.05),增加的幅度NM为237%、286%,BM为281%、346%,BWM为297%、365%,TM为345%和453%,TM与其他处理均产生显著性差异(P<0.05),BM与BWM之间无显著性差异。

表3 不同处理下水稻灌溉量及水分利用效率

3 讨 论

3.1 地膜覆盖对土壤温度的影响

程旺大等[13]对水稻覆膜的研究表明,地膜覆盖削弱了潜热交换损失,减弱土壤与外界的能量交换,使0~15 cm土层平均温度提高1℃~4℃。张国平等[14]在覆膜颜色对马铃薯的研究发现0~25 cm土层中日平均气温表现为TM>BM>NM,陈其泰等[15]研究发现同种处理下土壤温度均随土壤深度的增加而逐渐减小,随着作物生育期的推进各土层深度的地温变化逐渐减小。本试验中,各处理温度均在分蘖末期达到峰值,全生育期各处理地下5 cm处温度最高,土壤温度差异均随着土壤深度的增加而减小。各土层温度日变化均表现为先增高后降低,日最高气温均在12时—16时左右,随着土壤深度的加深,由于土壤热量向下传递时的滞后现象,日最高气温的出现时间越晚,TM,BM处理下该现象更为显著。与裸地旱种相比,覆膜处理能提高地下0~25 cm的土壤温度,其增温效应在分蘖末期最为明显。分蘖末期及以后,15 cm~25 cm土层处土壤温度均表现为TM>BM>BWM>NM,这主要是由于TM的太阳短波辐射透射率最大。穗分化期至成熟期,由于覆膜产生的增温效应减弱,各处理之间温度差距逐渐减小。全生育期TM、BM处理5 cm~25 cm处的土壤温度均高于BWM,说明与BWM相比,TM与BM具有更好的增温效应。

3.2 地膜覆盖对水稻生理生长的影响

与常规淹水相比,覆膜能够保存土壤中的养分,促进了水稻根茎叶的生长使水稻株高显著提高[16]。本试验中,与淹水处理相比,水稻旱作使水稻的整个生长阶段出现延后现象,水稻株高全生育期表现为淹水处理>裸地旱种>覆膜处理。分蘖中期常规淹水茎粗远高于旱作处理,各处理茎粗于分蘖末期到达最大值,这可能是由于旱作产生的水分胁迫影响了水稻分前期的生长,使得旱作处理的水稻株高和茎粗在分蘖期均低于淹水处理。但随着水稻分蘖的进一步进行,BM、TM的水稻株高与茎粗与淹水处理的差距减小,在穗分化期时,已无显著性差异,说明TM、BM仅仅是延迟了水稻的生育期,这与秦江涛等[17]的研究结果一致。

3.3 地膜覆盖对水稻产量和水分利用效率的影响

目前研究表明覆膜水稻的产量明显高于旱作处理,但与淹水处理产量结果在不同地域和种植时间上产生差异性。王友贞等[18]研究发现水稻覆膜后与裸地旱种相比产量增加2 500 kg/hm2以上。刘美菊[19]在湖北十堰的研究发现覆膜处理使水稻产量较淹水处理提高18%。而张自常等[20]于实验期的6月—10月在江苏扬州的实验发现覆膜导致水稻减产约10%。崔国贤[21]1998年6月—10月在江苏大丰的实验发现覆膜旱作使水稻产量和产量构成因素均下降。本试验中与裸地旱种NM相比。覆膜处理能提高水稻的产量,TM增产幅度最大(18.7%),其次为BWM(14.4%)、BM(12.1%),但与常规水种(CK)相比,水稻旱作均会使产量带来不同程度的减少,其中,裸地旱种(NM)的减产幅度最大(30.3%),其次为BM(21.9%)、BWM(20.3%)、TM(17.3%)。这可能是因为在春季高海拔地区,温度偏低,而覆膜有效提高了前期的土壤温度,使其有利于水稻生长;而在夏季低海拔平原地区,过高的温度反而会抑制水稻的生长。水稻覆膜旱作田间没有淹水,可以大量减少棵间蒸发和深层渗漏,从而降低作物需水量和灌水量。张立成等[22]研究表明,水稻覆膜灌溉用水量比常规灌溉低9.54%,提高了水分利用效率。石建初等[23]研究发现,覆膜水稻的生态耗水较常规淹水降低了57.2%,总耗水量减少了34.6%。本试验中由于因试验过程中未铺设防渗膜,产生侧渗,导致各处理灌水量增加。旱作处理可以不同程度上减少水稻的耗水量,仅为对照组(CK)的23%~29.4%,其中TM耗水量最低。所有旱作处理均较对照显著提高了灌溉水利用效率(P<0.05),增加的幅度NM为237%、286%,BM为281%、346%,BWM为297%、365%,TM为345%和453%,与上述研究结果一致。

4 结 论

本研究结果表明:覆膜处理能够提高地下0~25 cm的土壤温度,TM较BM,BWM具有更好的增温效应。与NM相比,覆膜可以提高水稻产量,TM、BWM、BM较NM处理产量分别提高18.7%、14.4%、12.1%;与CK相比,水稻旱作则会带来不同程度的减产,但能显著提高灌溉水利用效率,增幅分别为:NM286%、BM346%、BWM365%、TM453%。

综合此一年的试验研究,TM处理能有效改善土壤的保温保墒能力和显著提高水分利用效率。在水分短缺或易发生季节性干旱而温度非水稻生长限制因素的地区,透明膜覆盖旱种能更好地减少水稻产量损失和提高水分利用效率。