多维视角下区域淡水资源可持续利用研究

——以中部四省为例

2020-08-27胡绵好袁菊红

胡绵好, 袁菊红, 陈 拉

(1.江西财经大学 生态文明研究院, 江西 南昌 330013; 2.江西财经大学 艺术学院, 江西 南昌 330013)

水资源是生态环境的基本要素,是一个国家或地区经济建设和社会发展的基础性自然资源和战略性经济资源。近年来随着经济的快速发展,工业化的不断西推,中部地区污水排放量和污染物含量迅速增加,江河流域面临严重的生态破坏、水环境污染和水土流失等问题[1];然而要实现中部地区早日快速崛起,必须合理开发利用和有效保护水资源,以促进整个经济社会的可持续发展,因此加强对中部地区水资源的可持续利用分析显得尤为重要。

目前有关水资源可持续利用的研究颇多,一是利用BP神经网络与集对分析[2]、模糊综合评价[3]、物元分析[4]、突变级数[5]、投影寻踪综合评价[6]、模糊对向传播神经网络[7]和模糊集对分析[8]等方法评价水资源可持续利用,各评价方法特点各异,且存在一定的主观臆断性,加之各地区由于选取指标等差异,无法进行区域间比较。二是利用生态足迹理论(包括水足迹和水资源生态足迹)对水资源可持续利用进行定量测度[9-11],其中水资源生态足迹是将人类生产生活过程和自然生态发展维持中消耗的水量转化为相应账户的水资源用地面积,再通过相关计算对区域水资源利用的可持续性进行评价的一种方法[12-13],由于其具有概念形象、内涵丰富、可操作性和普适性强等特点,已成为目前应用范围最广、关注程度最高的可持续发展评价方法之一。如利用水生态足迹模型对流域[14]、各省份[15-17]、直辖市[18]、地级市[19-21]等水资源可持续利用测度方面做了大量的研究,然而基于水生态足迹理论从多维视角下开展区域水资源可持续利用的比较研究相对偏少。因此,本文在水生态足迹理论及借鉴水资源生态足迹的相关研究基础上,通过构建淡水资源生态足迹模型与淡水资源生态承载力模型,在多维指标视角下探讨了2010年—2018年中部四省淡水资源的可持续利用状况,并对结果加以比较,以期为中部地区及同类区域水资源科学管理和有效利用、区域水资源可持续发展评估提供参考。

1 研究区概况

中部地区位于中国内陆腹地,东接沿海,西接内陆,自北向南、自东向西包括山西、河南、安徽、湖北、江西及湖南6个省份,其依靠全国约10.7%的土地,承载全国约26.6%的人口,创造全国约21.69%的生产总值。2016年12月,国务院常务会议审议通过了《促进中部地区崛起规划(2016年—2025年)》,进一步说明了中部地区具有重要战略地位。截止2018年底,中部地区国土面积约103万km2,常驻人口约3.71亿人,生产总值约19.2万亿元。中部地区气候属典型亚热带湿润季风气候,降水丰沛;主要水系流域包括长江中下游流域、黄河中游流域、淮河流域、巢湖流域、洞庭湖流域和鄱阳湖流域;中部地区水资源丰富,河湖众多,但多年来的资源开发,导致了一定程度的资源枯竭,水资源支撑力下降,环境污染和资源破坏等问题比较突出。因此基于数据可获取及其完整性,本文选取了中部地区安徽、湖南、湖北、江西四省为研究对象(见图1),分析中部地区淡水资源的可持续利用情况。

图1 研究区域分布示意图

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

2.1.1 水生态足迹计算模型

根据用水特性,用水可分为生产用水、生活用水和生态环境用水三大类,其中生产用水包括农林畜牧业用水、鱼塘补水和农村牲畜用水、工业用水和建筑业用水、商饮业用水和服务业用水;生活用水包括城镇居民生活用水和农村居民生活用水;生态环境用水主要包括河道内用水(改善江河湖泊水环境进行的调配水量等用水)和河道外用水(如城市环境用水 、湿地补水等)[13]。根据上述用水分类及结合中部四省地域特点、经济社会和生态环境用水等情况,将中部四省淡水资源分为生产用水生态足迹、生活用水生态足迹和生态环境用水生态足迹3个二级帐户。

(1) 生产用水生态足迹计算模型为:

EFs=N×efs=N×φw×(Wcap/Pw)=φw×(Qs/Pw)

(1)

式中:EFs为生产用水生态足迹,hm2;N为区域总人口数,万人;efs为人均生产用水生态足迹,hm2/cap;φw为水资源全球均衡因子;Wcap为人均消耗水资源量,m3/cap;Pw为水资源全球平均生产能力,m3/hm2;Qs为总的生产用水量,m3。

(2) 生活用水生态足迹计算模型为:

EFd=N×efd=N×φw×(Wcap/Pw)=φw×(Qd/Pw)

(2)

式中:EFd为生活用水生态足迹,hm2;efd为人均生活用水生态足迹,hm2/cap;Qd为总的生活用水量,m3。

(3) 生态环境用水生态足迹计算模型为:

EFe=N×efe=N×φw×(Wcap/Pw)=φw×(Qe/Pw)

(3)

式中:EFe为生态环境用水生态足迹,hm2;efe为人均生态环境用水生态足迹,hm2/cap;Qe为总的生态环境用水量,m3。

(4) 区域总淡水生态足迹计算模型为:

EFTot=N×EFTot=N×φw×(Wcap/Pw)=φw×(QTot/Pw)=EFs+EFd+EFe

(4)

式中:EFTot为总淡水生态足迹,hm2;efTot为人均淡水生态足迹,hm2/cap;QTot为总淡水用水量,m3。

2.1.2 基尼系数计算方法

洛伦兹曲线和基尼系数是经济领域中用来描述收入分配均衡程度的一种客观指标。自然界水资源在地域空间分布具有非均衡性,其内涵的数学规律和人口收入分配的均衡性问题极其相似。因此,本文按照基尼系数的内涵,采用梯形面积法[22]来计算水生态足迹-水资源量的基尼系数(δgini),计算公式[23]为:

(5)

式中:Xi为总用水生态足迹等指标的累计百分比,%;Yi为淡水资源总量的累计百分比,%;i为分配对象,当i=1时,(Xi-1,Yi-1)视为(0,0)。δgini介于[0~1]范围,δgini越大,表示不平等程度越高[24]。国际上通常把0.4作为收入分配贫富差距的“警戒线”,当δgini≤0.2表示社会收入分配“高度平均”或“绝对平均”;当0.2<δgini≤0.3表示相对平均;0.3<δgini≤0.4表示比较合理;0.4<δgini≤0.5表示差距过大;δgini>0.5则为高度不平均[23]。

2.1.3 水资源生态承载力计算模型

根据生态足迹模型的水资源承载力兼有自然、社会及空间属性的特点,水生态承载力指一定时期内某区域水资源开发利用可支持该区域资源、环境和社会经济可持续发展的能力,计算公式[13]为:

ECw=N×ecw=0.4×ε×φw×(Qw/Pw)

(6)

式中:EFw为区域淡水资源生态承载力,hm2;ecw为区域人均淡水资源生态承载力,hm2/cap;0.4为扣除60%维持生态环境和生物多样性的淡水资源量;ε为区域淡水资源产量因子,由区域产水模数与中国单位面积产水量(2 946 m3/hm2)的比值,再除以中国的水资源产量因子(0.94)所得[13];Qw为区域淡水资源总量,m3。

2.1.4 水资源可持续利用评价指标

(1) 水资源生态盈余(赤字)。通常采用水资源生态盈余(赤字)来衡量区域淡水生态可持续状况。将区域产生的淡水生态足迹同本区域所拥有的淡水生态承载力进行比较,就会产生淡水资源生态盈余(赤字),计算公式[24]为:

Esd=ECw-EFTot

(7)

式中:Esd为区域淡水资源生态盈余(赤字),hm2。当Esd>0,则该区域为水资源生态盈余状态,淡水生态发展模式具有相对可持续性;当Esd<0,则该区域为水资源生态赤字状态,淡水生态发展模式处于相对不可持续状态。

(2) 万元GDP水资源生态足迹。万元GDP水资源生态足迹是衡量区域淡水资源可持续发展重要指标,其值越大则淡水资源利用效率越低,其值越小则淡水资源利用效率越高,计算公式[25]为:

万元GDP水资源生态足迹=EFTot/GDP

(8)

(3) 人均水资源生态压力指数。水资源生态压力指数是一种理想的淡水资源可持续利用情况的测度方法,可衡量社会经济系统对淡水资源压力强度的相对大小[26],计算公式[27]为:

EPIw=aEFTot/aECw

(9)

式中:EPIw为区域人均淡水资源生态压力指数;aEFTot为区域人均总淡水生态足迹,hm2/cap;aECw表示区域人均淡水资源生态承载力,hm2/cap。当0

(4) 水资源可持续利用指数。水资源可持续利用指数是指一定时期某区域可持续供给的水资源总量满足该区域人类经济社会活动对水资源的需要程度,以此来衡量区域水资源可持续发展利用程度[28],计算公式为:

Wsui=ECw/(ECw+EFTot)

(10)

式中:Wsui为区域淡水资源可持续利用指数,其值越大,说明区域淡水资源的可持续利用程度越高。当Wsui≤0.2时,则区域淡水资源可持续利用程度为强不可持续;当0.2

(5) 水资源负载指数。水资源负载指数是水资源基础情况研究和水资源开发潜力评价的重要指标,已在区域水资源可持续性、水资源承载力与合理开发评价等方面被广泛应用[29],计算公式为:

(11)

式中:Wli为区域淡水资源负载指数;GDP为区域生产总值,万元;Qw为区域内淡水资源总量,m3;k为与降水有关的系数。

根据Wli值大小可以把不同地区水资源开发利用潜力划分为六级,其分级结果及物理意义[29]见表1。

表1 水资源负载指数分级

2.2 数据来源与参数取值

各类用水量、水资源总量、降水量和土地面积等数据均来自于2010年—2018年中部四省(湖南、湖北、江西和安徽)的水资源公报;人口和国内生产总值(GDP)数据来自于2010年—2018年中部四省(湖南、湖北、江西和安徽)的统计年鉴。水资源全球平均生产能力(Pw)和水资源全球均衡因子(φw)分别取3 140 m3/hm2和5.19[25]。

3 结果与分析

3.1 中部四省淡水生态足迹及其基尼系数分析

由图2可知,2010年—2018年湖南省和湖北省的生产用水生态足迹均呈波动上升趋势,江西省和安徽省基本呈波动下降趋势;中部四省生活用水生态足迹呈上升趋势(见图2(b));湖北省和安徽省的生态环境用水生态足迹总体呈上升趋势,而湖南省和江西省则呈波动上升趋势。

由图2还可知,2010年—2018年湖南省的生产、生活、生态环境用水生态足迹在中部四省位居首位,江西省的最小;但中部四省的生产用水生态足迹所占比重较大,生态环境用水生态足迹所占比重较小,这说明生产用水是中部四省水资源利用的主要部分,对水资源生态环境产生的影响较大。2010年—2018年湖南省、湖北省和江西省的人均用水生态足迹总体呈现波动上升趋势但除江西省外,上升幅度均低于2010年值;安徽省总体呈下降趋势;中部四省的年人均用水生态足迹大小顺序依次为江西省、湖北省、湖南省和安徽省。

图2 2010年—2018年中部四省水资源生态足迹变化

依据人均淡水资源量由低到高对中部四省的总用水生态足迹和淡水资源总量进行排序,计算出各指标的累计百分比,绘制各省总用水生态足迹与淡水资源总量的洛伦兹曲线(见图3)。由图3可看出,各省的曲线弯曲程度较小,表明中部四省整体淡水资源和总用水生态足迹匹配程度良好。根据公式(5)计算出湖南省总用水生态足迹与淡水资源总量的基尼系数δgini=0.1005、湖北省的δgini=0.1379、江西省的δgini=0.1586、安徽省的δgini=0.1262,均小于0.2,利用联合国基尼系数对照表可发现中部四省淡水资源总量与总用水生态足迹积均衡匹配程度比较好。

图3 中部四省总用水生态足迹-淡水资源总量的洛伦兹曲线

3.2 中部四省淡水资源生态承载力分析

水资源生态承载力直接反映区域水资源拥有量的多少,但受降水量的影响较大[30]。由图4可知,2010年—2018年中部四省的人均淡水生态承载力波动较大,其大小顺序依次为江西省、湖南省、湖北省和安徽省。研究期间湖南省年人均淡水生态承载力为5.305 1 hm2/cap,其中2011年陡降为2.170 3 hm2/cap,而2016年剧升至7.974 4 hm2/cap;湖北省为2.415 7 hm2/cap,其中2011年陡降为1.279 9 hm2/cap,而2016年剧升至4.897 1 hm2/cap;江西省为10.031 1 hm2/cap,其中2010年高达16.594 2 hm2/cap,2011年陡降为3.432 1 hm2/cap;安徽省为1.982 8 hm2/cap,其中2013年陡降为0.973 4 hm2/cap,2016年剧升至4.283 3 hm2/cap,说明中部四省各地区淡水资源能承载较多人口但承载水平不太稳定,因此在人口增长的拖动下中部四省各区域水资源生态承载力提升效果可能不太显著[31]。采用线性拟合对中部四省各区域人均淡水资源承载力及其降水量进行拟合发现,2010年—2018年湖南、湖北、江西和安徽四省的人均淡水资源生态承载力与其降水量呈显著正相关,相关系数分别达0.855 2、0.962 8、0.918 5和0.909 9,这表明中部四省的淡水资源生态承载力受降水自然因素影响显著,该结果与李允洁等[32]的研究结果一致。

图4 2010年—2018年中部四省人均水资源生态承载力变化

3.3 中部四省淡水资源可持续利用分析

3.3.1 人均水资源生态赤字、万元 GDP 水资源生态足迹及人均水资源生态压力指数分析

由图5(a)可知,2010年—2018年由于淡水资源生态承载力远超过总淡水资源生态足迹,故中部四省的淡水资源生态盈余较多,湖南、湖北、江西和安徽四省的淡水资源生态盈余平均值分别为4.495 8 hm2/cap、1.583 6 hm2/cap、9.118 9 hm2/cap和1.200 5 hm2/cap,且走势与区域淡水资源生态承载力一致,说明湖南、湖北、江西和安徽四省的淡水资源可持续开发利用空间较大但受淡水资源承载力影响极大(其相关关系数分别高达1.000 0、0.999 8、1.000 0和0.999 3)。

2010年—2018年中部四省万元GDP水资源生态足迹呈明显下降趋势,其中湖南省年均降幅为2.43%,湖北省为2.1%,江西省为3.12%和安徽省为2.73%(见图5(b)),说明近年来中部四省的水资源利用效率有了显著提高。这一方面可能归功于区域产业结构得到了大力的转型调整和升级;另一方面可能归功于区域行业技术水平提高明显,从而减少了水资源的消耗及提高了行业的水资源利用效率。然而仍落后于我国的平均水平[33],表明中部四省的水资源利用效率仍有较大的提升空间。

图5 2010年—2018年中部四省水资源利用情况

2010年—2018年湖南、湖北和江西省人均水资源生态压力指数总体呈现波动上升趋势,而安徽省为波动下降趋势,其平均值分别为0.179 1、0.424 8、0.123 4和0.478 2,且数值均在(0,1)范围内(见图5(c)),说明中部四省各区域的水资源利用处于可持续利用状态,开发利用安全程度较高。然而,随着经济社会发展,中部四省各产业及城乡生活对水资源需求的日益增加和水资源污染的急剧消耗,将加大中部四省对水资源的开发利用程度,致使其水资源安全度降低。

3.3.2 水资源可持续指数动态分析

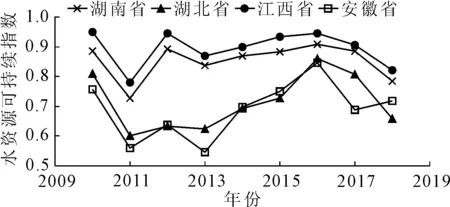

根据标准,水资源可持续指数≥0.5时,水资源为可持续利用,其数值越大,水资源利用效率越高,可持续利用越强。由图6可知,2010年—2018年中部四省的淡水资源可持续指数在0.5以上,表明中部四省近9年来淡水资源利用均为可持续利用状态。研究期内,湖南省的淡水资源可持续指数最低值出现在2011年为0.726 3,2016年达最高值为0.908 8,平均值为0.852 1,表明该省的淡水资源利用处于强可持续状态;湖北省的淡水资源可持续指数最低值出现在2011年为0.600 4,2016年达最高值为0.860 8,平均值为0.712 5,表明该省的淡水资源利用处于中可持续状态;江西省的淡水资源可持续指数最低值出现在2011年为0.780 0,2010年达最高值为0.949 2,平均值为0.894 0,表明该省的淡水资源利用处于强可持续状态;安徽省的淡水资源可持续指数最低值出现在2013年为0.545 4,2016年达最高值为0.846 7,平均值为0.688 8,表明该省的淡水资源利用处于中可持续状态(见图6)。2010年—2018年湖南省、湖北省和江西省的淡水资源可持续指数总体出现波动下降趋势,而安徽省出现波动上升趋势,其按大小顺序依次为江西省、湖南省、湖北省和安徽省(见图6)。

图6 2010年—2018年中部四省水资源可持续指数变化

3.3.3 水资源负载指数动态分析

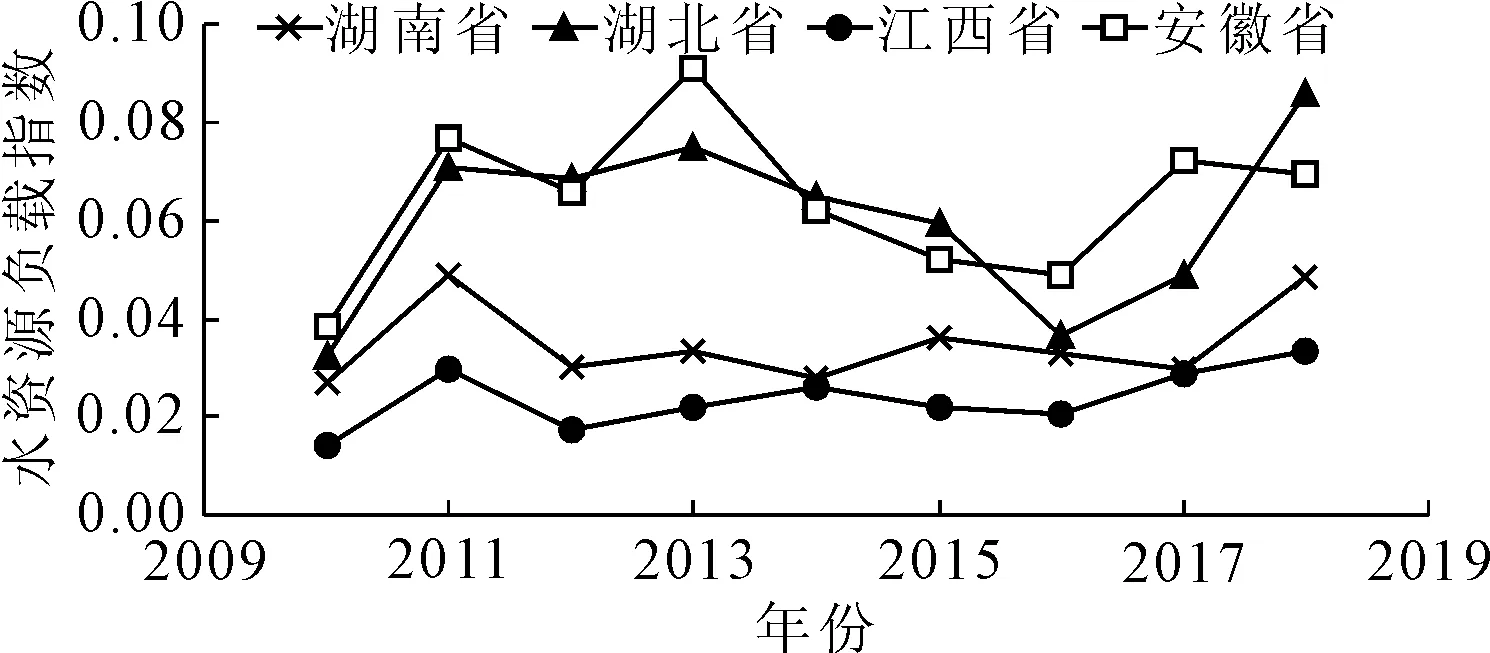

由图7可知,2010年—2018年除安徽省外,其他三省的淡水资源负载指数呈现上升-下降-上升的发展趋势,中部四省的淡水资源负载指数均小于1,属于Ⅴ级水平,表明中部四省的淡水资源开发利用低,开发潜力很大,今后水资源进一步开发利用容易。中部四省的淡水资源负载指数大小依次为:安徽省、湖北省、湖南省、江西省。

图7 2010年—2018年中部四省水资源负载指数变化

4 结 论

(1) 2010年—2018年中部四省的生产用水生态足迹所占比重较大,生态环境用水生态足迹所占比重较小;江西省的生产、生活、生态环境用水生态足迹在中部四省处于最小值,但其人均用水生态足迹最大。通过洛伦兹曲线和基尼系数发现,研究期间中部四省淡水资源和总用水生态足迹的匹配程度良好。

(2) 2010年—2018年中部四省人均淡水资源承载力波动较大、承载水平不稳定,其中江西省的人均淡水资源承载力波动最大;中部四省的淡水资源生态承载力受区域降水自然因素影响较大。

(3) 2010年—2018年中部四省淡水资源生态盈余较多,水资源利用效率提高显著;研究期内水资源利用虽处于可持续利用状态,开发潜力较大但开发利用安全度降低。