北宋碑刻“集王字”现象考

2020-08-26王吉凯

王吉凯

集王羲之书刻碑始于唐。自怀仁首开集王字书之先河,在唐至有宋一代掀起一阵集王字热潮,但因怀仁《集王羲之圣教序》的名聲太过响亮,以至唐宋期间的许多集王字碑刻并未受到太多关注,其中以宋代的集王字碑刻尤为明显。

清人叶昌炽《语石》云:“集字始于怀仁,唐以前未闻也。集右军书者多矣,惟《圣教序》钩心斗角,天衣无缝。大雅以下,瞠乎其弗及也。”据《宣和书谱》载,唐至宋集王羲之书者就有十八家之多。《宣和书谱》卷十一:“释行敦,莫祥其世,作行书仪刑羲之笔法……后有集王羲之书一十八家者,行敦乃其一也。”其中唐代集王字碑刻有我们所熟知的怀仁《集王羲之圣教序》、唐元度《集金刚经》、大雅《集兴福寺半截碑》、胡英《集嵩岳寺碑》、卫秀《集梁思楚碑》等,集王字的背后是唐代书坛掀起的一股王书热,自唐太宗推王羲之书为“尽善尽美”的观点一出,举朝皆尚羲之书。朱翌《猗觉寮杂记》云:“唐百官志有书学,故唐人无不善书,远至边裔,书史里儒,莫不书字有法。至今碑刻可见也,往往胜于今之士大夫,亦由上之所好有以劝诱之。正观中集王羲之书为一百五十卷,选贵臣子弟有性识者亦召人馆,海内向风工书者众见唐历。”从中可以看出,唐代尊王现象的原因很大一部分是由“上之所好、以劝诱之”的官方群体推动的,其中以贵臣子弟为首的上层社会人士居多。

这种现象到北宋大有改变。与唐代相比,宋代虽未有像怀仁《集王羲之圣教序》那样的名碑典范,但此一时期北宋仍然出现了不少的集王字碑刻。如宋僧趺望《大宋绛州重修夫子庙碑》《解州盐池新堰箴》,除了集王字碑刻,还有一些接近于怀仁《集王羲之圣教序》的碑刻,如白宪书《中岳中天崇圣帝碑》。除此之外,还有一些直接学王字而成的习字碑刻,如僧善懏习王羲之行书《普济禅院碑》,这些都可反映王羲之书法在北宋时期的接受程度。长期以来,宋代书坛—直被“尚意书风”的观念所笼罩,凡提及“尚意书风”必以能体现文人气、书卷气的尺牍翰札等帖学表现形式为主,所以人们对宋代帖学的关注度远远高于碑刻,这也造成了北宋时期碑与帖二者的极大落差。由宋代碑刻中表现出的“集王字”和“习王字”现象,可以考察宋代尚意书风帖学范围之外的一些书法因素。

一,北宋碑刻中的“集王字”现象

宋代的集王字碑刻与唐代相比,虽然在集字规模与刊刻方面无法与唐代相媲美,其对后世所造成的影响也远不及怀仁集字那样深远,但北宋时期的集王字碑刻数量并不在唐代之下。唐代的集王字是在唐太宗影响下进行的,而集字者如怀仁、唐元度、胡英等人的社会地位相对较高,且有些集字活动也是出于皇帝的许可。怀仁《集王羲之圣教序》就是其中一例,据《大慈恩寺三藏法师传》载:“时弘福寺主圆定及京城僧等,请镌二序文于金石,藏之寺内,帝可之。后寺僧怀仁乃鸠集王羲之书,镌于碑石焉。”而宋代碑刻中的集王字则是一种自发性的、不受政权干预的书法现象。

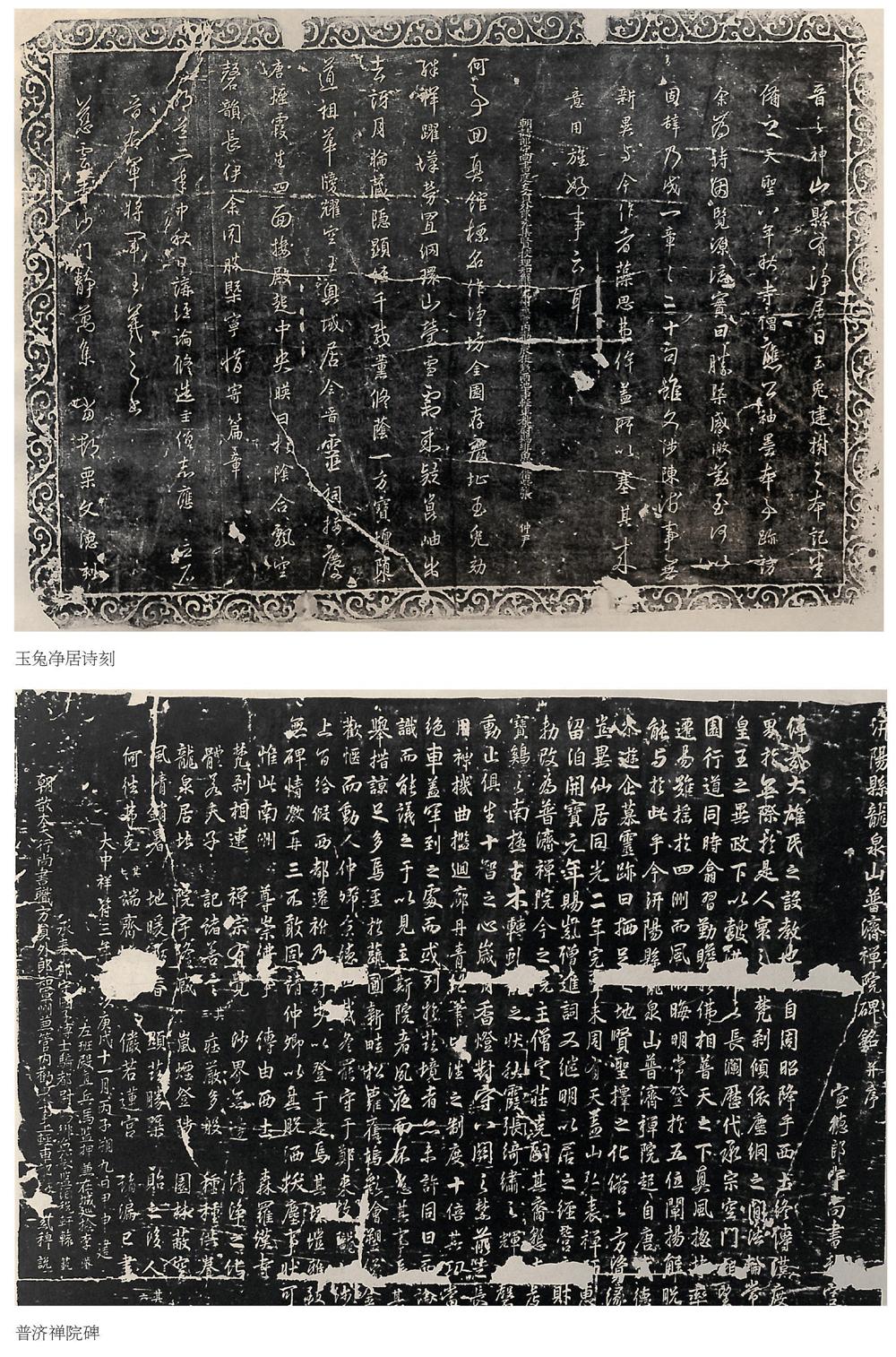

北宋的集王字碑刻除了僧趺望集于天圣八年(1030)的(《大宋绛州重修夫子庙碑》、天圣十年(1032)的《解州盐池新堰箴》外,还有沙门净万集于明道二年(1033)的《玉兔净居诗刻》、张洁集于元祐三年(1088)的《三清殿记》,以及洪元慎集《右军越州碑》、王鼎文集《沂州建东岳庙碑》僧怀则集《栖霞寺碑》,有交集《经藏广福院记》。北宋时期的集王字碑刻数量比之唐代可谓是有过之而无不及,然在集字效果与影响上却远不及唐。赵蛹《石墨镌华》称僧静万集《玉兔净居诗刻》云:“此晋之玉兔寺,志应请之,张仲尹诗之,静万集右军书之,集书起自文皇圣教,后之兴者蔑以加矣,此书尚不及《绛州碑》,仅存形式耳。”而对于《玉兔净居诗刻》所不及的《大宋绛州重修夫子庙碑》的评价也颇有微词,《石墨镌华》卷五云:“《圣教序》盖唐文皇从右军墨迹集之,而又获怀仁善手,故能师法百代,此碑从刻本摹集,仅形似耳,无论不及《圣教》,即以较《吴文断碑》,又隔一尘矣。”又,孙鑛《书画跋跋》载王世贞跋:“《绛州夫子庙记》,宋人集右军书,《圣教序》犹是真迹中集者,此又从序书及它石本摹刻,形似之外,风流都尽矣。”观《大宋重修夫子庙碑》与《玉兔净居诗刻》,二者与怀仁所集《圣教序》确有一定差距,无论是章法气息还是王字风貌均在怀仁所集《圣教序》之下。而造成这种现象的原因并非集刻者粗心,而是时代所限,北宋相比于唐代的王书资源实匮乏。赵构《翰墨志》云:“本朝承五季之后,无复字画可称。至太宗皇帝始搜罗法书,备尽求访。”所以,北宋时的集王字碑刻是在有限的王书资源中进行集字刊刻的,其很多字形是取自怀仁《圣教序》而并非墨迹。这也可以看出此一时期宋人学王书的风气。如张洁集《三清殿记》,此碑与《圣教序》风格尤为相似,盖所集字亦出自《圣教序》。张冲说:“(三清殿记)在整体布局和行书风格上,比对《三希堂法帖》中所收王羲之的《快雪时晴帖》《游目帖》《袁生帖》《秋月帖》《都下帖》《二谢帖》及褚遂良、冯承素所临《兰亭序帖》,均相似度不高,而与唐怀仁和尚集《圣教序》相比较,二者的书写风格接近。”

宋代行书碑刻远较唐代多,苏轼、米芾等均有多件行书碑刻传世。从碑刻类型上看,北宋的集王字碑刻多为一些功德、记事、纪念性质的碑刻,且碑刻时间多集中于宋开国一百年内,而此时苏、黄、米之家未显。从集字者的角度来看,也反映了王羲之书法在北宋时期的一种普遍接受程度。趺望、静万、怀则、有交、张洁、洪元慎等人的社会地位较为普通,宋史无传或无考,其集王字显然是一种不受政权干预的自发性行为,同时也体现了王羲之书法在一般社会阶层的影响力,王书作为集字首选,正是其书风在北宋被一般社会阶层所接受的体现,这与唐代的“上之所好、以劝诱之”的集字现象完全不同。

二、北宋“集王字”碑刻影响下的“习王字”现象

除了纯粹直接的集王字碑刻,北宋时期还有一些习王字的碑刻传世。其中有些在书风面貌上与(《圣教序》较为接近,甚至有些直接署款为“习王羲之书”的碑刻。如立于大中祥符三年(1010)的《普济禅院碑》,僧善儁书,碑署款为“京兆府广慈禅院文学沙门善儁习晋右将军王羲之书并篆额”。又杨虚己书于景祐三年(1036)的《延庆院舍利塔记》,碑署款为“江陵杨虚己习晋右将军王羲之书”。

如果说“集王字”碑刻是由唐人开先河并延续至北宋的书法现象,那么“习王字”碑刻是北宋时特有的一种书法现象。集字是将王羲之书作为一种典范、标准,而习字则是有意学习、模仿王书,两者形式不同,所表现出的效果也是不同的。明人赵崡《石墨镌华》云:“宋《普济禅院碑》,碑在汧阳,于侍水永清始获之。亟称赏,以为不减《圣教》,余得一纸,观其书非惟不及《圣教》,抑且不及《隆阐法师碑》,时代为之,非书者责也。为僧善儁署曰‘习晋右将军王羲之书,其年为大中祥符,此时苏、黄四家未出,故书虽逊古,犹有唐风。”赵崡将《普济禅院碑》对比《圣教序》,认为《普济禅院碑》不仅不如《圣教序》,亦不如《隆阐法师碑》。这本身是没有疑义的,无论是历史地位还是对后世影响,即使是刊刻效果,《普济禅院碑》固然无法与(《圣教序》相提并论。集字是一种对原字的复制刊刻,尽管刊刻时会与原字有一定差别,但基本仍保持原字的精神风貌,其中集刻者的主观因素相对较少;而习字本身是学习、模仿之意,虽然是有意靠近王书,但是仍然会有习书者的主观因素参与其中,再加之北宋时期的王书资源相对较少,所以习字碑刻自然无法与集字碑刻相媲美。正如赵崡所说乃“时代为之,非书者责也”。

此一时期除了如善儁、杨虚己署款明确为“习王羲之书”的碑刻之外,还有一些没有明确表明习王字但与王书风格(尤其是《圣教序》)极为相似的碑刻。如白宪书于大中祥符七年(1014)的《中岳中天崇圣帝碑》,该碑与《圣教序》书风极为相似,碑中如“道、基、微、举”等字亦与《圣教序》字形极为相似,一些常见王书代表性的字,如“之、于、文、而”等字更是与《圣教序》如出一辙,此均可反映出王羲之书对白宪行书的影响。又有邢守元书于大中祥符九年(1016)的《北岳安天元圣帝碑》、刘太初书于天禧三年(1019)的《中岳醮告文》、周迥书于乾兴元年(1022)的《宋门训》、郭世英书于嘉祐三年(1058)的《移建夫子庙记》、释觉显书于元丰二年(1079)的《三祖镜智禅师信心铭》,与《圣教序》书风也极为相似。高明一说:“《中岳中天崇圣帝碑》《北岳安天元圣帝碑》《中岳醮告文》等石刻,呈现不同的时间、地点、书者,但风格却相当一致,基本上和北宋‘集王行书大同小异,也是结字规整、笔画粗细齐一的表现。”以上如白宪、邢守元、刘太初、郭世英、释觉显等人,史料虽无法找出他们学王书的直接证据,但从传世碑刻书风面貌来看,其书必是学王字无疑。此一时期如白宪、刘太初均官至翰林待诏,而宋真宗朝时正流行院体书,故白宪、刘太初习王字也在情理之中。杨亿也曾指出习王书在北宋是一种较为普遍的现象,其《僧善书》云:“近年释子中多善书者。庐山僧颢彬、茂蒋善王书,关右僧梦贞善柳书,浙东僧元基善颜书,多写碑石印版皆不下前辈,寿春僧惠崇善王书,又其次。”由此可以看出,王羲之书在北宋时也有集字碑刻的一般阶层转而习字碑刻的士大夫阶层,也恰好反映出王书在此一时期的普遍影响。

从这一时期北宋集王字碑刻与习王字碑刻的数量来看,王羲之书依然是行书碑亥0的主流,由此也可反映出北宋时期行书依然是以取法王书为主(详见下表)。

三、王书在北宋书坛的普遍接受度

由宋代碑刻中的“集王字”现象和“习王字”现象可以看出一般社会阶层和士大夫文人阶层对王羲之书法的接受度。然从北宋书法发展的大环境来看,王羲之书法的接受群体远不止士大夫文人阶层,王书在北宋时期是被社会普遍接受的。

叶昌炽《语石》云:“宋初正楷行欧、柳书,仁宗以后行颜书。行书则皆守二王之法。”宋初行书皆守“二王”之法的根本原因在于当时所流行的院体书,黄伯思《东观余论》称:“《书苑》云:‘唐文皇制《圣教序》,时都城诸释诿弘福寺怀仁集右军行书勒石,累年方就,逸少剧迹咸萃其中。今观碑中字与右军遗帖所有者,纤微克肖,《书苑》之说信然;然近世翰林侍书辈多学此碑,学弗能至,了无高韵,因自日其书为‘院体。”所谓“院体”,本是唐人对习“集王字”的称谓。赵宦光《寒山帚谈》云:“草书中亦日行楷,如二王诸帖之稍真者十当八九,僧怀仁等所集《圣教》《兴福》《孔庙碑》之类,唐人所称人院体者是也。”宋人延续了唐人的这种说法,亦将习集王碑刻称之为院体。周越跋王著《草书千字文》称:“著本临学右军行法,而后浸成‘院体,今之书诏者,盖著之源流。”可以看出,以集王字为代表的院体书法在北宋还有一项特殊的职责——书诏。高明一说:“由于‘院体是用于‘书诏,‘书诏即是奉皇帝的命令所书写的碑版,皇帝的命令以‘敕来表之。”◎所以以集王字为代表的院体在宋代是一种标准,被官方认可,这在白宪所书的(《中岳崇天圣帝碑》、刑守元书《北岳安天元圣帝碑》、刘太初书《中岳醮告文》中均有体现。

虽然院体作为书诏的标准书体得到官方认可,但也因其取法单一而致不入高格。杨亿《置御书院》云:“翰林学士院自五代以来兵难相继,待诏罕习王书,以院体相传,字势轻弱,笔体无法,凡诏令碑刻皆不足观,太宗留心笔札,即位之后摹求善书许自言于公车。”按杨亿所谓“待诏罕习王书,以院体相传”,当是指宋时以较少见到王書墨迹,故多习唐人集字碑刻,即所谓以院体相传,又翰林学士习书只是为官方诏令刻碑,所以研习不精。正如黄伯思所谓“学弗能至,了无高韵”。然北宋书坛的一些代表人物如苏、黄、米也多从王书《圣教》出,亦因院体不入高格,故多不谈。刘熙载《艺概》曰:“学《圣教》者致成为院体,起自唐吴通微,至宋孙崇望、白崇矩益贻口实。故苏、黄论书但称颜尚书、杨少师,以见与《圣教》别异也。其实颜、杨于《圣教》,如禅之翻案,于佛之心印,取其明离暗合。”又王澍《竹云题跋》云:“《圣教》自有‘院体之目,故有宋一代无称道者。然苏、米诸公往往隐用其笔法,而米老尤多。乃其平生绝未尝一字道及,所谓‘鸳鸯绣了从教看,不把金针度与人,也。”虽然北宋时苏、黄、米等书家亦多从《圣教》出,但因“院体”之名不入高格多不谈其书出于《圣教》,正如刘熙载所谓对于《圣教》是一种“明离暗合的态度,但是苏、黄、米等诸家取法王书却是不争的事实。淳化三年(992)所刊亥0的《淳化阁帖》,其中六、七八卷为王羲之书,以及庆历年问(1041-1048)《定武兰亭石刻》的出土也成为王羲之书在北宋书坛被普遍接受的推动因素。

除了院体遗风之外,宋代文学复古和儒学复兴以及“追风三代”的国家文化战略也在一定程度上奠定了王书在北宋书坛的地位。北宋时期金石学的兴起也是儒学复兴在金石学领域的重要体现。梁颢在给宋太宗的上疏中就曾提到:“臣历观史籍,唐氏之御天下也,列圣问出,人文阐耀,尚且渴于共治,旁求多彦,设科之选,逾四十等。当时秉笔之士,彬彬翔集,表著所以,左右前后有忠有良导化,原树治本者。享三百年,得人之由也。五代不竞,兹制日论。国家兴儒,追风三代。”北宋的“追风三代”是一个整体的国家文化战略,而体现在文学上则是复古和儒学复兴,书法方面的集王字现象亦可视为追风三代文化战略的一种体现。

宋人对中晚唐书法的批评和对晋人书法的推崇也极大地促进了王书在北宋书坛的普遍接受观念。“晋人尚韵”到“宋人尚意”书风观念的内在逻辑也是北宋书坛推崇王书的关键因素。

四、结语

自宋四家出,宋代书法就一直被冠以尚意书风的旗帜,以帖为主要表现形式的文人行草书成了宋代书法的代表。相比之下,宋代碑刻就显得无足轻重,给人造成一种宋代没有名碑甚至“无碑”的错觉。清人叶昌炽亦曾感叹“宋元碑刻难得”。北宋碑刻中的“集王字”和“习王字”现象,不仅促进了王书的传播,更促进了宋代行书的普及。

(作者单位:南京艺术学院美术学院)

责任编辑:陈春晓