非遗传统民间舞蹈的传承与发展之我见

2020-08-26

近年来,随着国家层面对非物质文化遗产保护的高度重视以及相关政策的陆续出台,非物质文化遗产传统舞蹈成为一个“香饽饽”,非遗传统民间舞蹈也在各种场合被提及和强调,在各类舞蹈演出、展览、高校学科项目中以多种变体存在。在各种利益的驱动下,原本朴实无华的非遗传统民间舞蹈反而成为一种乱象,其本真的面目和性质越来越模糊。在文化搭台旅游唱戏的层面,非遗传统民间舞蹈成为一种地方文化旅游资源;在地方高校的舞蹈学科建设中,非遗传统民间舞蹈已然成为一种学科特色而存在。那么非遗传统民间舞蹈原本的属性与本质到底是什么呢?它的本来面目还能清晰可辨么?

一、非遗传统民间舞蹈的本质

“非物质文化遗产”是今人站在文化保护和传承的角度,给予传统民间舞蹈的另外一种身份和界定。但究其原本的属性与本质,它就是一种与传统文化息息相关、用身体动作来记载一个民族的历史和文化的形态。而且这一形态与先民的劳作生活息息相关,是生活也是艺术,其本质应该是生活,是生活行为。

传统民间舞蹈是民间精神文化的舞蹈呈现形态,蕴含着观念、信仰、习俗、礼仪等与劳动生活息息相关的内容,舞蹈的过程是通过特定的形式来获得一种精神层面的通达,舞蹈行为有明确的目的蕴含其中,而这些目的又与舞者以及参与者、观赏者的生活密不可分。传统民间舞蹈发生存在的空间、心理,就是特定场域下的特定行为的全部,而非遗传统民间舞蹈就是特定场域下特定身份的人的特定行为。所谓场域,是对某个心理过程或某种社会现象的缘起状况,进行整体构造上的把握,并将其作为一个动态过程来记述或说明的用语[1]。在这里,笔者想借用法国社会学家皮埃尔·布迪厄的场域概念进一步说明。布迪厄“将一个场域定义为位置间客观关系的一个网络或一个形构,这些位置是经过客观限定的”[2]。布迪厄的场域理论给了我们一个理论提示,即心理空间以及行为者的身份问题。基于这一场域理论与概念,以及传统民间舞蹈发生的实际情况,笔者想对非遗传统民间舞蹈从空间和身份两个层面作出如下界定:

第一,空间视角。

(1)传统民间舞蹈表演的空间场域—天地万物同在;

(2)传统民间舞蹈表演的心理场域—参天地造化,精神同构,达人神合一;

(3)传统民间舞蹈观赏的心理场域—激发自我,获得认同,获得内在生命能量。

第二,身份视角。

(1)本民族或者本族群,具有相同的语族语系,或者方言;

(2)生活在特定空间的人;

(3)祈愿者和获益者合一。

二、非遗传统民间舞蹈的保护

国家非物质文化遗产保护中心主任王福州教授多次指出:非物质文化遗产是一种代际传承的精神文化,一种人类历史上的创造并以活态的方式传承至今,还是一个具有历史、艺术、文化、科学和社会等多种价值的思想智慧、口传智慧的集合体。我们必须从整体性、内涵性和国家层面来看待非物质文化遗产的保护问题。[3]

联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》和王福州教授的讲话中有三个关键点,分别是“与群众生活密切相关”“整体性”和“精神”,这三点对于我们把握非物质文化遗产传统舞蹈至关重要。笔者认为从传统民间舞的本质入手,对于非物质文化遗产保护而言,其实还是场域的问题,这是保护传承工作中与原本的传统文化息息相关的本质问题。笔者认为,场域既是现代社会对于传统文化封闭的系统的关照,也是传统文化进入现代社会传承保护中的一个重要的环节。笔者认为,场域不是纯粹的物理空间,而是动态的,具有生命力的,是行为、身份、心理等因素综合下的一种传统艺术发生的机制。

那么,当我们在保护和传承非遗传统民间舞蹈的时候,正如王福州教授所言,应该进行整体性的传承与保护。场域再造就成为非遗传统民间舞蹈传承与保护的一个重要环节。在这个过程中,首先要明确的就是“行为”和“身份”。基于第一部分对于传统民间舞蹈的行为和身份的分析,作为非物质文化遗产形态存在的传统民间舞蹈,其行为也要与传统民间舞蹈的本质相一致。今天我们在谈论和评判某种传统民间舞蹈是否是非遗传统民间舞蹈时,场域自然成为一个衡量的标准,也是在非遗传统民间舞蹈的传承中应该努力去构建的一种心理和行为相对统一的无形的环境空间。参与非遗传统民间舞蹈创造和发展的人都来自这个特定场域,他们是特定的人,而不是场域之外的他者。非遗传统民间舞蹈的发展首先要得到场域内的族群的认同,这是他们自身文化发展的一种历史延续和当代激活。如果这个场域中整体性存在的某些要素发生了变化,就无法构成非遗传统民间舞蹈。通过场域理论我们也能更加清晰地分辨如图1所示的行为。

图1 场域视角下不同层级非遗民间舞蹈的行为界定

联合国教科文组织的《保护世界文化和自然遗产公约》(简称《世界遗产公约》)是一份非常重要的文件,它是我们面对非物质文化遗产的行动指南。非物质文化遗产的重要作用在于巩固和提升了国家、族群与个人的文化认同。《世界遗产公约》在作了补充后进一步提出了文化遗产价值的四个要点:①真实性;②情感价值;③文化价值;④使用价值。①[4]而且,上述价值的保护曾是一门人文主义的学问,促进了考古学、文化人类学、古人类学、历史学和美术史学的研究。基于这种完整性的保护要求,从本质层面进行保护和传承,笔者认为场域再造就成为一个非常重要的工作。通过场域再造,传统民间舞蹈从心理、形式等各个方面都能找到一种文化认同和文化依据。

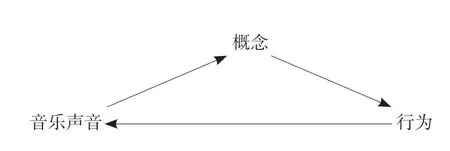

美国音乐人类学家阿兰·梅里亚姆在阐述他的音乐人类学研究方法时提出了“梅氏三角”研究模式[5](图2):

图2 “梅氏三角”研究模式

受他的研究方法启发,笔者认为在非遗传统民间舞蹈的保护中,我们不能仅仅把舞蹈作为一个孤立的存在而进行关照,而必须从场域的视角出发,关注舞蹈发生的整体机制,关注蕴藏其中的思维、行为方式等精神层面的内容,才能把握非遗传统民间舞蹈的实质;而在传承的过程中,也务必要以场域的视角,把舞蹈和行为、思维等因素联系在一起,不能单独割裂。

另外,笔者提出从场域的视角出发,并不是认为这一视角是封闭的、僵化的、一成不变的。客观来看,社会发展,历史更迭,非物质文化遗产自身已经发生了改变。因此,这个场域是动态的、具有生命延展的概念,是非物质文化遗产在本质层面自身所发生的一种变化中形成的新的域值和场域要素。这一新的场域依旧是被这一场域中作为主体身份存在的群体所认同的、习惯的。

三、非遗传统民间舞蹈的资源利用

基于上述对于非物质文化遗产价值的补充论述,笔者认为,首先,非遗传统民间舞蹈和非遗传统民间舞蹈资源再利用所产生的舞蹈分属两个层级,具有不同的性质,应该加以区分。

其次,非遗传统民间舞蹈资源的再利用又可以分为不同的方式,或作为舞台演出的创作素材而存在,或作为学院派课堂教学的动作素材而存在,或作为文化素养提升的资源而存在。笔者基于场域理论对非遗传统民间舞蹈的分析也恰恰为不同性质的资源再利用提供了理论支持。因为形成一种行为和心理层面的场域是无形的,精神层面的内容远远比其显现出来的物化的形式更具有本质性和核心性。这些特定的形式也恰恰是在无形的场域中才被赋予更多的内容。例如流传在甘肃天水地区的祭祀伏羲女娲的仪式舞蹈中,双S形交叉的场图形式有其特殊的寓意。邓小娟教授在其研究中指出,这种双S形的场图队形就是在模仿人类始祖的交合繁衍场面。[6]而一般这样的场图也是在一系列的仪式行为之后才隆重出现的,这些仪式的举行过程其实就是在精神层面先要激发起对先民的崇敬,在这样的一种场域下,这种场图才具有了特殊的意义。但如果离开这个特定的场域,那么这个双S形就成为一个纯粹的队形,其文化意义就荡然无存。这样的反面例子很多,目前非遗传统民间舞蹈进入各种剧场舞台表演后,我们就会意识到这一问题。原本非常具有生命力的民间舞蹈进入剧场后反而没有了光彩,原因就是场域中的因素变了,作为“行为”发生前后的机制不在了,仅剩下舞蹈的形式,其中的最有光彩的部分也就随着行为发生机制的删除而被删除了。所以,作为非遗传统民间舞蹈存在的艺术样式应该是一个整体的文化样态,是在场域中不同因素相互发生作用的结果。非物质文化是以人为本的活态传承,是人的行为方式、思想情感等精神层面的活态传承。场域给了我们一个很好的启示,那就是特定的空间、特定的人群、特定的行为方式所形成的特殊的精神状态,物化为舞蹈的方式包括舞蹈动作、场图、装束、道具等。离开了这个特殊的无形场域,非遗就不再是非遗。

这也是目前“非遗舞蹈进校园”过程中首先必须要注意的核心问题。“非遗舞蹈进校园”怎么“进”?“进”的目的和实质是什么?方式和路径是什么?如果仅仅是为了突出地方舞蹈特色课程或者舞蹈教材建设,那么这个“非遗舞蹈进校园”与当年北京舞蹈学院的前辈们去民间采风学习,整理搜集动作素材编创教材体系的过程又有什么本质区别呢?著名民间舞蹈传承艺术家张荫松老师在与笔者的交谈中多次强调:民间舞蹈的传承与保护应该是在这个舞蹈的发生地,保护工作的主体在基层文化馆;艺术院校或者具有舞蹈专业的高校所做的应该是艺术性、功能性、训练性等层面的拔高。我想老人家这个观点值得我们思考。

【注释】

①《世界文化遗产公约》关于非物质文化遗产价值的四个要点:①真实性;②情感价值:惊叹称奇、认同性、延续性、精神的、象征的和崇拜的;③文化价值:文献的、历史的、考古的、古老与珍稀的、古人类学和文化人类学的、审美的、建筑艺术的、城市景观的、风景的和生态学的、科学的;④使用价值:功能的、经济的(包括旅游)、教育的(包括展览)、社会的、政治的。[4]