我国梨园发现苏嘎梨喀木虱为害

2020-08-25王锦刘奇志

王锦 刘奇志

摘要 2019年4月底,在北京、甘肃、湖北、辽宁等地一些梨园陆续发现梨树叶片异常被害状,经调查发现造成该为害状的害虫为一种未知梨木虱,在国内尚未见报道。本文简要描述了此种梨木虱的形态识别特征,测定了该害虫的16S rDNA和COⅠ

基因片段序列,依据测序结果及形態特征,鉴定为苏嘎梨喀木虱Cacopsylla pyrisuga,为国内新记录种。本文还描述了该害虫的为害状、为害程度、药剂防治效果,为深入研究其发生规律和防治技术提供参考。

关键词 苏嘎梨喀木虱; 为害状; 防治效果; 分子鉴定

中图分类号: S 436.612.29

文献标识码: B

DOI: 10.16688/j.zwbh.2019270

Damage of Cacopsylla pyrisuga in pear orchards in China

WANG Jin, LIU Qizhi*

(College of Plant Protection, Laboratory of Entomology and Nematology, China Agricultural University, Beijing 100193, China)

Abstract

At the end of April 2019, pear leaves in some orchards in Beijing, Gansu, Hubei and Liaoning provinces showed abnormal damaged symptoms. It was found that there was an unknown pear psyllid, which has not been reported in China. This paper briefly described the morphological identification characteristics of this pear psyllid. According to the 16S rDNA and COⅠ gene sequences and morphological characteristics, the psyllid was identified as Cacopsylla pyrisuga, a newly recorded species in China. This paper also described the damage characteristics, degree of hazard and chemical control effect, which could provide the reference for further study of its appearance dynamics and prevention and control technology.

Key words

Cacopsylla pyrisuga; damaged symptom; control effect; molecular identification

2012年-2017年对全国主要梨产区的梨木虱种类调查发现,我国栽培梨园的梨木虱种类主要是中国梨喀木虱 Cacopsylla chinensis Yang & Li,仅有贵州贵阳和湖北襄阳地区除了有中国梨喀木虱还有黔梨木虱C.qianli Yang & Li[1]。

2019年4月底,在我国甘肃、湖北、辽宁等地梨园出现梨树叶片被害状异常现象,北京海淀、房山、大兴、密云区各大梨园也都陆续发现相同现象。为此,本岗位(生物防治与综合防控岗位)团队成员以北京市林业果树研究院梨品种资源示范基地和房山三仁生产梨园为重点,观察了梨树叶片的被害状特征,初步确认了引起叶片症状的害虫为一种未知梨木虱,调查了叶片的受害程度,采集了该未知梨木虱带回实验室,解剖镜下观察和记录了各虫态的形态特征,测定了16S rDNA和COⅠ基因片段序列,确定了该梨木虱为国内新记录种,随后进行了药剂防治初探,结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 样品采集

2019年4月-5月,采集北京海淀、房山、大兴梨园中被此种梨木虱为害的梨树叶片和梨果及梨木虱样本。将梨树叶片和梨果放入自封袋,梨木虱样本放入含有95%乙醇的试管中,带回昆虫线虫学实验室(Laboratory of Entomology and Nematology, LEN)。梨树叶片和梨果于双目解剖镜下进行症状观察,梨木虱标本保存在-20℃冰箱以供形态观察和DNA提取。

1.2 分子鉴定

采用CTAB法提取梨木虱的全基因组DNA。每个地区梨园选取6头梨木虱作为重复。提取的DNA用30 μL ddH2O溶解并储存在-20℃中。PCR采用的是20 μL体系,包含0.5 μL DNA模板,200 μmol/L dNTP混合物,上、下游引物各0.1 μmol/L, 1×PCR buffer和2.5 U Taq DNA聚合酶。

分别用引物序列UEA9(5′-GTAAACCTAACATTTTTTCCTCAACA-3′)、C2-N-3389(5′-TCA-TAAGTTCARTATCATTG-3′)和16SR21(5′-GCCTGTTTATCAAAAACAT-3′)、16S22(5′-CCGGTCTGAACTCAGATCA-3′)扩增梨木虱的COⅠ

和16S rDNA基因片段序列[2-3]。PCR产物送中美泰和生物技术(北京)有限公司测序,测序结果在NCBI数据库比对。

1.3 梨木虱叶片被害率调查

2019年4月28日在北京市林业果树科学研究院梨树品种示范基地选取‘新高‘翠玉‘红香酥‘玉露香‘绿宝石‘五九香‘皇冠‘CQ8个品种,调查叶片受害率[4-5]。每个品种梨调查3株树,每株树在东、西、南、北4个方位分别随机调查5个1~2年生枝条。调查所选枝条被害叶片数和总叶片数,计算叶片被害率。

1.4 防治及其效果调查

2019年5月1日,北京市林业果树科学研究院梨树品种示范基地喷施400倍99%冬青油乳油防治此种梨木虱。在打药前,选取上述8个品种梨树,每品种随机调查3株树,每株树在东、西、南、北 4个方位分别随机调查5个1~2年生枝条,调查所选树枝上梨木虱卵、成虫和若虫的数量。在喷施药剂7 d后用相同方法调查梨树残存梨木虱活虫数,计算虫口减退率。

在北京房山三仁梨园防治区4月16日喷施3 000倍20%螺虫·呋虫胺悬浮剂和2.5%联苯菊酯水乳剂混合液。5月8日在打药区和未打药区分别采用五点取样法,每点选取3株树,每株树在东、西、南、北4个方位分别随机调查5个1~2年生枝条,调查所选树枝上梨木虱卵、成虫和若虫的数量。

1.5 数据分析

根据田间调查结果, 用下列公式计算出叶片被害率、虫口减退率。

叶片被害率=被害叶片数/叶片总数×100%;

虫口减退率=(药前活虫数-药后活虫数) /药前活虫数×100%。

2 结果与分析

2.1 为害习性及特征

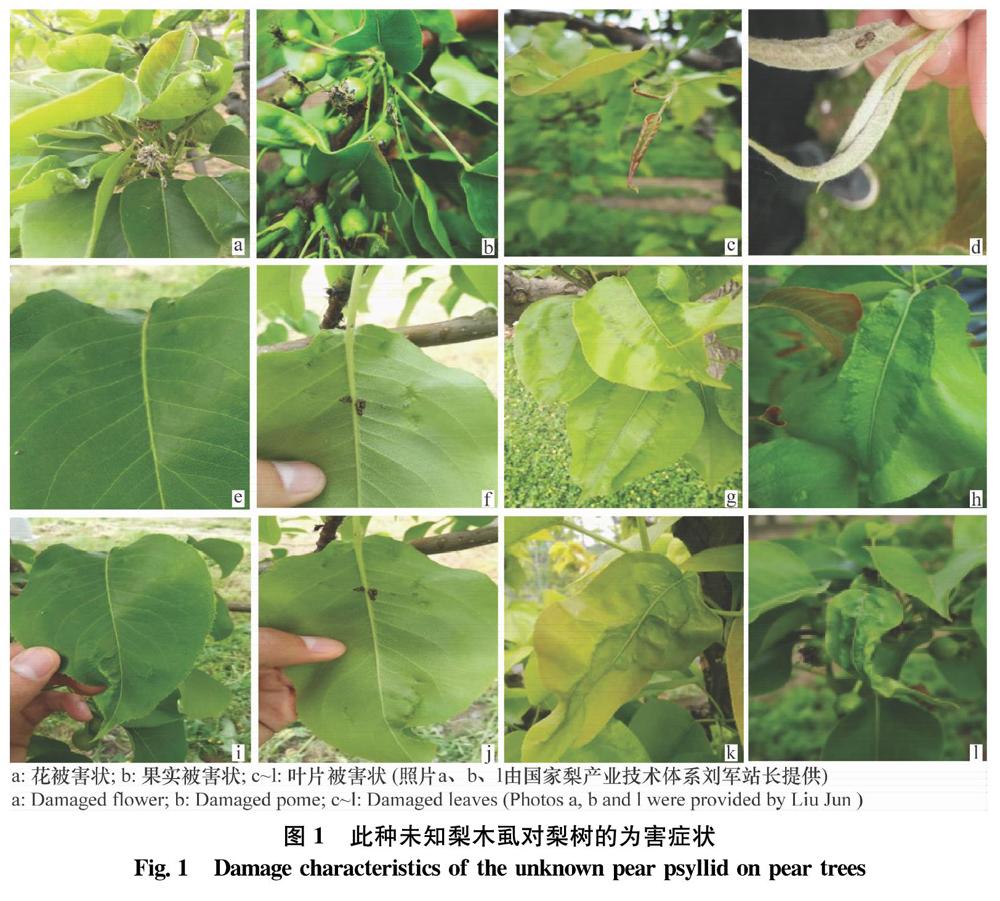

此种梨木虱可以为害花(图1a)、果实(图1b)和叶片(图1c~l)。

受害叶片有4种症状。1)嫩叶被害后,叶片向正面纵向内卷(图1c,d),卷叶内可见害虫卵、1~2龄若虫。2)若虫通常在叶片背面纵向取食叶肉,叶片受害初期,可见叶肉被取食痕迹(图1,e所示叶片正面被害,f所示叶片背面受害)。3)随着害虫取食量增加,叶脉两侧叶肉被取食后连成纵线,从叶片正面可见叶脉两侧有两条纵脊,向叶正面凸起(图1g~k)。4)受害严重的叶片卷曲皱缩,反卷扭曲,从叶正面向叶背面皱成一团(图1l)。

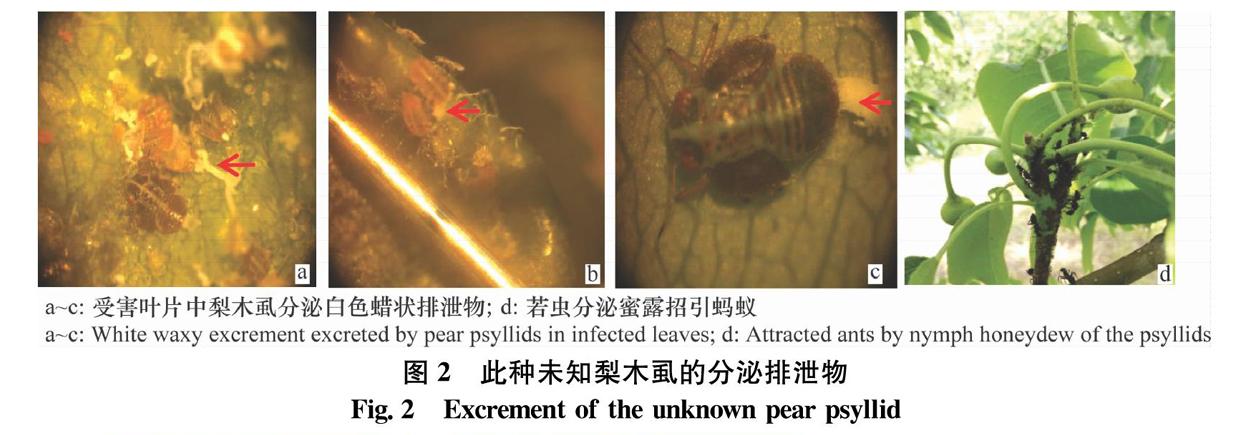

若虫群集为害,分泌白色蜡质状排泄物,似蜡丝,或蜡粒、蜡块,附着于肛门不易脱落(图2a~c)。若虫还分泌蜜露招引蚂蚁(图2d)。

2.2 形态识别特征

卵黄色,纺锤形,光滑无刻纹(图3a)。

若虫共分5龄。复眼呈红色,球形;触角端节端部2/3黑色(图3b~f)。1、2龄若虫体黄色;3~5龄若虫体棕色,各骨片及翅芽褐色;5龄若虫体背有两列橙色条纹并伴有黑斑。

成虫体绿黄色(图3g)。头黄色,头顶后缘浅灰黄色,两侧凹陷,各有一个褐色斑点(图3i)。触角10节,第4~6节末端、第7节大部分和第8~10节黑色,其余部分黄色(图3h)。胸部橙黄色,中胸前盾片后半部浅黄色、盾片具4条浅黄色纵向条带,中间2条直,两侧条带向外呈弧狀弯曲,小盾片浅黄色(图3i)。前翅端无翅刺,翅脉黄至黄褐色(图3g)。后足腿节背面黄色,腹部绿黄色(图3g)。

雌性产卵瓣瓣膜平滑弯曲,非陡然弯曲[图3j(a)]。

雄性阳基侧突顶尖圆盾[图3k(a)]。阳茎远端部分略短[图3k(b)],顶端处略膨胀,较圆滑,棱角不凸显[图3k(c)]。

综合图3j及图3k所述,该未知梨木虱与Cho等所描述的C.pyrisuga形态特征一致[6],因而初步认为该未知梨木虱为苏嘎梨喀木虱C.pyrisuga。

将苏嘎梨喀木虱与中国梨喀木虱和乌苏里梨喀木虱形态进行区分,区别如下所述。

苏嘎梨喀木虱与其他梨木虱成虫鉴别特征检索表

1.前翅表面小刺对比不强烈;阳基侧突细长薄片状,前缘无显著扩展,顶端牙型;雌性载肛突较短,

顶端有成对长刚毛Cacopsylla chinensis

前翅具强烈对比的表面小刺;阳基侧突宽,前缘扩张成狭窄伸长瓣;雌性载肛突较长,刚毛短,顶端有许多钉状刚毛2

2.雌性瓣膜圆滑;雄性阳基侧突顶尖圆盾,阳茎远端稍有膨大,顶端膨胀处圆滑,棱角不凸显

Cacopsylla pyrisuga

雌性瓣膜强烈弯曲;雄性阳基侧突顶尖尖锐,阳茎远端膨大部分长,顶端膨胀处近三角形,棱角凸显

Cacopsylla burckhardti

苏嘎梨喀木虱与其他梨木虱若虫鉴别特征检索表

1.前翼垫,沿外缘有一条9~12根头状刚毛排成的线;后翅垫腹侧表面前半部分被微刺覆盖;腹缘可见3对纵膈Cacopsylla chinensis

前翼垫,外缘有1根头状刚毛;翼垫和腹部边缘刚毛长;后翅垫腹侧表面被微刺覆盖;腹缘无纵膈2

2.复眼红色;前翼垫外边缘圆滑无角度向前

Cacopsylla pyrisuga

复眼棕色;前翼垫外边缘有轻微的角度向前

Cacopsylla burckhardti

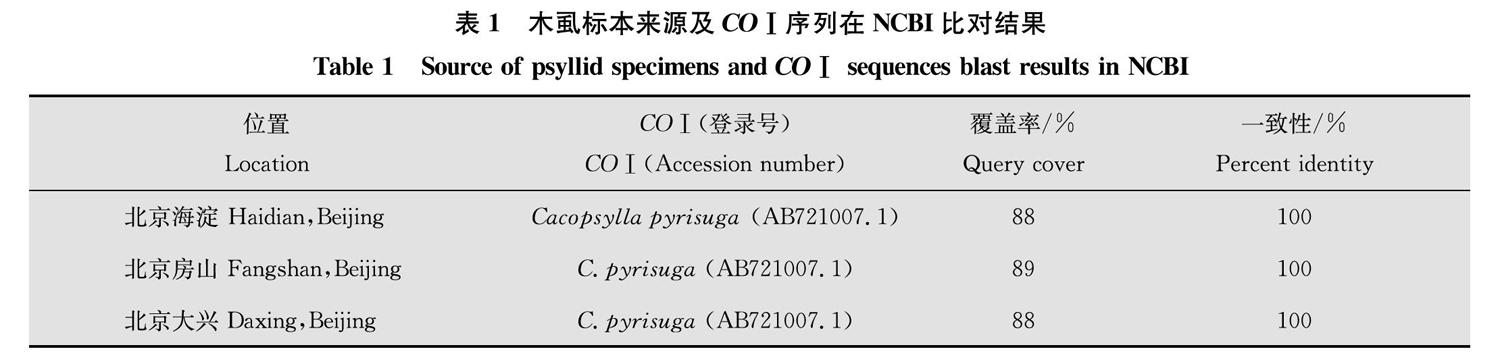

2.3 分子确认

为进一步确认形态特征鉴定的准确性,本研究又提取了采自北京海淀、房山、大兴梨园的未知梨木虱若虫的DNA,分别用引物UEA9/C2-N-3389和16SR21/16S22扩增梨木虱的COⅠ和16S rDNA基因片段序列。测序结果在NCBI数据库比对,该未知梨木虱的16S rDNA基因片段序列长度为486 bp,NCBI比对结果C.pyrisuga的基因片段序列长度为448 bp。COⅠ基因片段序列长度651 bp,NCBI比对结果C.pyrisuga的基因片段序列长度为576 bp。具体比对结果见表1、2。该未知梨木虱的COⅠ和16S rDNA基因片段序列与C.pyrisuga序列的一致性均为100%。因而进一步确认该未知梨木虱为苏嘎梨喀木虱C.pyrisuga。

2.4 不同梨品种受害程度

通过对北京市林业果树科学研究院梨树品种示范基地选取的8个品种(‘新高‘翠玉‘红香酥‘玉露香‘绿宝石‘五九香‘皇冠‘CQ)叶片受害率调查发现,不同品种梨树受苏嘎梨喀木虱为害程度不同,受害率最高的品种为‘红香酥,达10.15%,其次是‘玉露香和‘五九香,被害率分别为7.17%和6.25%。‘新高‘绿宝石‘皇冠和‘CQ被害率无显著差异,‘翠玉被害率最低(图4)。

2.5 田间防治效果

通过对北京市林业果树科学研究院梨树品种示范基地打药前后梨木虱數量进行调查并计算虫口减退率发现,在苏嘎梨喀木虱初龄若虫期喷400倍99%冬青油乳油7 d防效可达99%。通过对北京房山三仁梨园打药区和未打药区梨木虱进行调查发现,卵-初龄若虫期喷3 000倍20%螺虫·呋虫胺悬浮剂和2.5%联苯菊酯水乳剂,防治效果达99%。

3 结论与讨论

经形态观察及分子鉴定确定此种梨木虱为苏嘎梨喀木虱C.pyrisuga。

苏嘎梨喀木虱与乌苏里梨喀木虱形态相近[6]。但前者较后者而言成虫体色更偏向绿黄色;成虫触角黑色部分更多,前者第7节大部分和第8节全部为黑色,后者第7、8节端部为黑色;前者若虫复眼为红色,后者为棕色;前者雌成虫产卵瓣瓣膜更加圆滑,雄成

虫阳基侧突顶尖圆盾,阳茎远端稍有膨大,顶端膨胀处圆滑,棱角不凸显。而后者对应的生殖器结构的区别特征为:雌成虫瓣膜强烈弯曲,雄成虫阳基侧突顶尖略尖,阳茎远端膨大部分略长,顶端膨胀处近三角形,棱角凸显[6]。

通过调查发现苏嘎梨喀木虱对不同梨树品种的为害程度不同,可能与不同品种的叶片栅栏组织厚度占整个叶片厚度的百分比有关[7]。

通过对苏嘎梨喀木虱的防治发现,此种梨木虱对药剂较敏感,一般防治梨木虱的药剂都可以有效控制该梨木虱的危害。另外,对苏嘎梨喀木虱的生活史和生物学特性研究需进一步加强,以期为轻简化防治此害虫提供参考。

参考文献

[1] CHEN Peng, LIU Qizhi, QIAO Xiaofang, et al. Identification and phylogenetic analysis of pear psyllids (Hemiptera: Psyllidae) in Chinese pear orchards [J]. Journal of Economic Entomology, 2018, 111(6): 2908-2913.

[2] SIMON C, FRATI F, BECKENBACH A, et al. Evolution, weighting, and phylogenetic utility of mitochondrial gene sequences and a compilation of conserved polymerase chain reaction primers [J]. Annals of the Entomological Society America, 1994, 87: 651-701.

[3] LUNT D H, ZHANG D X, SZYMURA J M, et al. The insect cytochrome oxidase I gene: evolutionary patterns and conserved primers for phylogenetic studies [J]. Insect Molecular Biology, 1996, 5: 153-165.

[4] 王洁雯, 郭黄萍, 刘奇志, 等. 黑麦草对梨园梨木虱种群数量影响初探[J].中国果树, 2013(4): 54-56.

[5] 路晓楠, 刘奇志, 乐文全, 等. 梨树树形与梨木虱种群发生关系研究[J].北方园艺, 2015(4): 116-118.

[6] CHO G, BURCKHARDT D, INOUE H, et al. Systematics of the east Palaearctic pear psyllids (Hemiptera: Psylloidea) with particular focus on the Japanese and Korean fauna [J]. Zootaxa, 2017, 4362(1): 075-098.

[7] 张婷.梨木虱发生规律研究及三次药技术评价[D].北京:中国农业大学, 2016:13-17.

(责任编辑:王 音)