农学专业“三化驱动,能力导向”人才培养体系的优化探索

——基于扬州大学近12届毕业生的问卷调查分析

2020-08-25杨泽峰郭文善沙爱红严长杰

杨泽峰, 高 辉, 郭文善, 陈 源, 沙爱红, 严长杰

(扬州大学农学院,江苏扬州225009)

0 引 言

新时期我国作物生产高新化、规模化、产业化(“三化”)发展态势鲜明。而传统农学人才培养重知识传授、轻能力养成,致使学生知识结构相对单一、能力素质不足,难以适应“三化”需求,在作物生产中通常扮演“技术员”角色[1-3]。为此,创新人才培养体系成为迫切需求。

1 农学专业人才培养体系的内涵与实践成效

1.1 体系的主要内容

2006年,我校农学专业被确认为江苏省首批品牌专业,2007年被确定为国家特色专业建设点。以此为契机,确立了“三化驱动,能力导向,增强行业适应性”的育人理念,创建了基于“四平台”的“专农学、能创新、能管理、能经营”农学人才培养体系[4-6]。① 专业与行业接轨,创设了产学融通的理论教学平台。对接行业需求,强化核心课程,增设跨学科等课程,全程实施研究性教学,提升学生自主学习能力和职业发展能力。②理论与实践并举,创立了研学融合的实践锻炼平台。创建“时间-空间-内容”三维立体实践平台,学生全员参与科创项目、“大田实践计划”、导师科研项目,提高学生创新创造等能力。③ 课内与课外结合,创建了学用耦合的能力拓展平台。以农学讲坛、社团活动为主体,开展专业竞赛、支教支农、国际化访学等活动,提升学生领导力与团队协作、沟通表达等能力。④校内与校外协同,创构了研用并举的支撑保障平台。引培高端人才和团队,兼聘著名行业专家,形成高水平的专兼结合师资;建设国家和省部级教学科研平台与协同创新中心,为培养学生综合能力提供支撑。

1.2 实践成效

经过近12年的探索与实践,我校构建的农学人才培养体系取得了丰富的成果。培养了一大批活跃在各行各业中的农学专业人才,在教学中取得了累累硕果。主要体现在:①学生能力素质显著提高。承担各级大学生创新训练计划项目256项,其中国家、省、校级159项。学生以第一作者或参与发表学术论文130篇。获江苏省优秀本科毕业论文7篇、校级38篇。获全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛特等奖1项、一等奖3项、二等奖3项。并获全国英语口语测评大赛、全国大学生英语竞赛、中国大学生互联网+农业创新创业大赛、ESRI杯中国大学生GIS软件开发竞赛、江苏省高等数学竞赛、江苏省理工科大学生人文知识竞赛、江苏省“互联网+”大学生创新创业大赛等奖励72项。学生升学率50%以上,就业率年均98%以上,其中近3年就业率为100%。②教学资源条件显著提高。5门专业课程获批为国家精品课程和国家精品资源共享课,1门专业课程获批为国家在线开放课程;建成国家农科教结合人才培养基地1个,协同建成国家实验教学示范中心1个,主持承担江苏省高等教育教改研究重点课题1项,协同承担国家虚拟仿真实验教学中心建设项目1项。高水平师资队伍建设获新突破。新增中国工程院院士1人、澳大利亚科学院院士1人、国家杰出青年基金项目获得者1人、省部级以上人才计划入选者42人次。③专业办学效应影响显著提高。农学专业先后入选国家级特色专业建设点、江苏省首批品牌专业、国家卓越农林人才教育培养计划改革试点项目、省重点专业类建设项目牵头专业和省高校品牌专业建设工程一期A类建设项目。农学专业稳居中国校友会网全国大学五星级专业,位列中国科学评价研究中心大学分专业排名全国前10%。专业负责人在江苏省品牌专业建设领军者研讨会上荣获“睿智领军者”称号。

2 问卷设计及调查实施

该校“三化驱动,能力导向”的农学专业人才培养体系得到了同行和教育主管部门的高度认可,并已推广至校内外植物生产类专业。随着我国改革开放的不断深入,经济社会发展进呈现出新态势,高等教育的发展也面临着新形势,正在努力实现“四个转变”[7]。尤其是党的十九大创新性提出了乡村振兴战略,对高等农业教育提出了新的目标和要求[8-9]。农学专业如何秉持“乡村振兴”这一重大需求导向,着力提升育人质量,持续提增人才的社会适应性与发展力,已成为教育教学领域的重大课题[10-11]。基于此,对2007~2018年农学专业毕业生进行了调查研究。调查的主要目的包括:①基于对12届毕业生的问卷调查,总结农学专业人才培养体系的优缺点;②收集毕业生对专业人才培养工作的意见和建议;③ 坚持“以本为本”,推进“四个回归”,持续改进人才培养体系,为新时代“乡村振兴”战略实施条件下提升农学人才培养质效提供理论支撑。

2.1 调查内容

从3个维度对学校农学专业人才培养体系的满意度开展调查。第1个维度是调查毕业生的基本信息,包括毕业时间、毕业去向和报考前对专业的了解程度等。第2个维度是毕业生对专业人才培养体系的满意度,包括对人才培养方案、专业课程、教师水平、实习环节、实训条件、培养质量及自身学习的满意度。第3个维度是调查毕业生对专业人才培养的意见和建议,包括对课程体系的建议以及人才培养的强化措施等。调查问卷包括单选题18条,问答题1条。

2.2 调查实施

调查以学校农学专业2007~2018年本科毕业生为调查对象。在调查方法上,采用基于微信平台+问卷星的调查方式。首先通过“问卷星”网站(https://www.wjx.cn/)生成调查问卷;其次将问卷星生成的调查问卷的地址发放给毕业生;最后由毕业生通过微信登录并参与问卷调查。问卷调查分两步进行:首先调查了2018 届毕业生,问卷网址为https://www.wjx.cn/pq/25287541.aspx;其次调查了2007 ~ 2017 届毕业生,问卷网址为:https://www.wjx.cn/pq/25364217.aspx。问卷调查采用无记名方式,每个微信号只能参与1次。

3 调查结果分析

3.1 基本信息分析

通过微信平台共收到326份有效答卷。从毕业年份的分布情况来看(见图1),2018届参与人数较多,主要原因是2018届为单独开展的调查,而且调查时间为离校前。每一年度参与调查的毕业生中男女生具有一定分布。本次调查样本的性别和年级分布较为合理,样本具有较好的代表性。

调查问卷分析了学生报考前对专业的了解程度,结果发现:学生在报考前,对专业的了解普遍较低,选择比较不了解和很不了解的毕业生共有204人(见图2),占所有参与调查毕业生人数的62.58%;选择报考前对专业很了解的人数仅仅为16人,所占比例不足5%。

图1 参与调查毕业生的毕业年份和性别分布情况

图2 报考前毕业生对专业的了解程度

进一步调查了毕业生的去向,结果发现:升学(考取研究生)的比例最高,共有149人(占45.71%);其次为选择去企业和机关/事业单位工作,分别有95人(29.14%)和61 人(18.71%);而自主创业和出国深造的比例较低,分别有18人(5.52%)和3人(0.92%)。

3.2 毕业生学习满意度分析

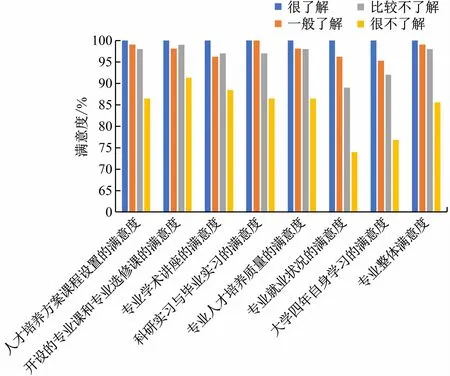

在调查问卷的第二维度中,主要调查了毕业生对专业人才培养的满意度,共设置了11个指标。调查发现,毕业生对农学专业人才培养具有较高的满意度,所有的调查指标的满意度都在85%以上(见图3),但11个指标间也表现出明显的差异。其中师资队伍的教学水平和教学效果、专任教师的学术水平和科研能力以及实验室条件及服务3个方面的满意度均超过了99%。对专业人才培养方案的设置、开设的专业课和专业选修课、举办的学术讲座、科研实习和毕业实习、人才培养质量和对专业的整体满意度等指标均达到了90%以上。满意度相对较低的是大学四年自身学习的满意度和专业的就业状况,分别只有88.65%和87.42%。

在第三维度中,本次调查主要是征求学生对人才培养的意见和建议,共包含3条单选题和1条简答题。根据培养方案中课程体系的安排情况,本调查将课程体系分为4个方面,分别为通修课、学科基础课、专业课和其他。调查发现,毕业生最满意的课程体系为专业课,共有213人选择该项,占65.33%;其次为专业基础课,选择该项的有54人,占16.56%(见图4)。进一步调查了毕业生认为最应该强化的课程体系,结果发现多数毕业生认为最应该强化的课程体系同样为专业课,共有179人选择该项,占54.91%;其次为学科基础课,共有73人,占22.39%。

图3 农学专业人才培养满意度分析

图4 对课程体系的满意度及最应该强化的课程体系分析

在毕业生建议应强化的能力培养方面(见图5),133人(40.80%)认为最应该强化的是分析与解决问题的能力,其次为专业知识和学习能力,共有103人(31.60%);而选择团结协作能力和表达与沟通能力的相对较少,分别只有69人和21人,占21.66%和6.44%。

图5 毕业生建议应强化学生培养的能力

本调查最后通过主观题的方式征求了毕业生对专业人才培养工作的意见和建议,共有96名同学填写了对本科人才培养工作的意见和建议。这些同学的主要意见概括为两个方面:① 加强专业实践,尤其是加强校地企联合育人模式的建立与推广;②加强学生专业创新能力培养,增强学生实际解决问题的能力。

4 差异分析

4.1 报考前对专业的了解程度对学习满意度的影响

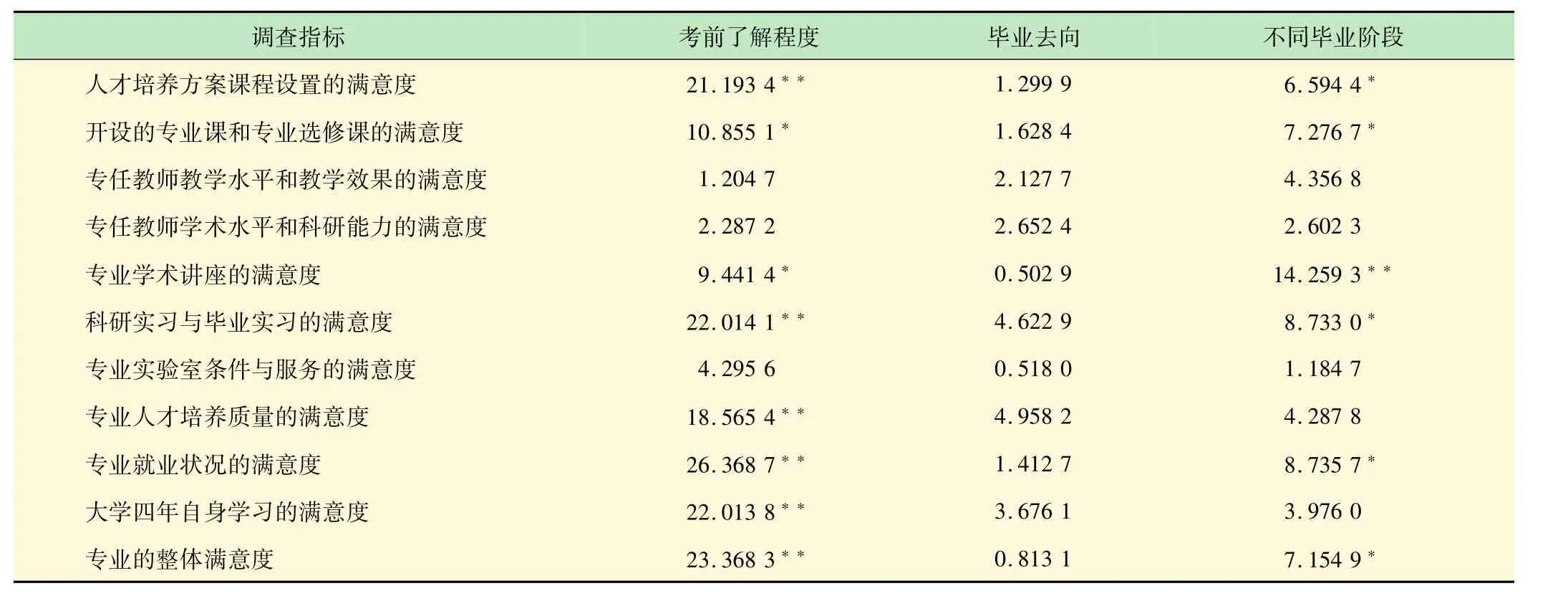

根据调查问卷,将报考前对专业的了解程度分为4个等级,分别为很了解、一般了解、比较不了解和很不了解,并与第二维度的11个满意度指标进行了卡方测验,结果发现除对专任教师的教学水平、学术水平和专业实验室条件与服务3项的满意度不存在显著差异外,其余9个满意度指标均存在显著差异(见表1),表明报考前对专业的了解程度显著影响学生的学习满意度。进一步分析发现,选择报考前对专业很了解的同学,所有的满意度指标均为100%的满意;而选择对专业很不了解的同学,对这9个指标的满意度均为最低(见图6)。由此表明,在报考前对专业的了解程度是影响农学专业本科生学习质量的重要指标,报考前对专业越了解,对专业学习的满意度越高。

4.2 不同毕业去向对学习满意度的影响

由于在本次抽样调查中,出国攻读学位的仅有3名同学,将其归入升学类;而选择自主创业的同学数量也较少,仅为18名同学,将其归入了企业类。分析发现,所有11个指标的满意度均不存在显著差异,表明不同毕业去向对所有满意度指标均不存在显著影响,对在校期间学习的满意度与毕业的去向无关。

4.3 不同毕业时间段对学习满意度的影响

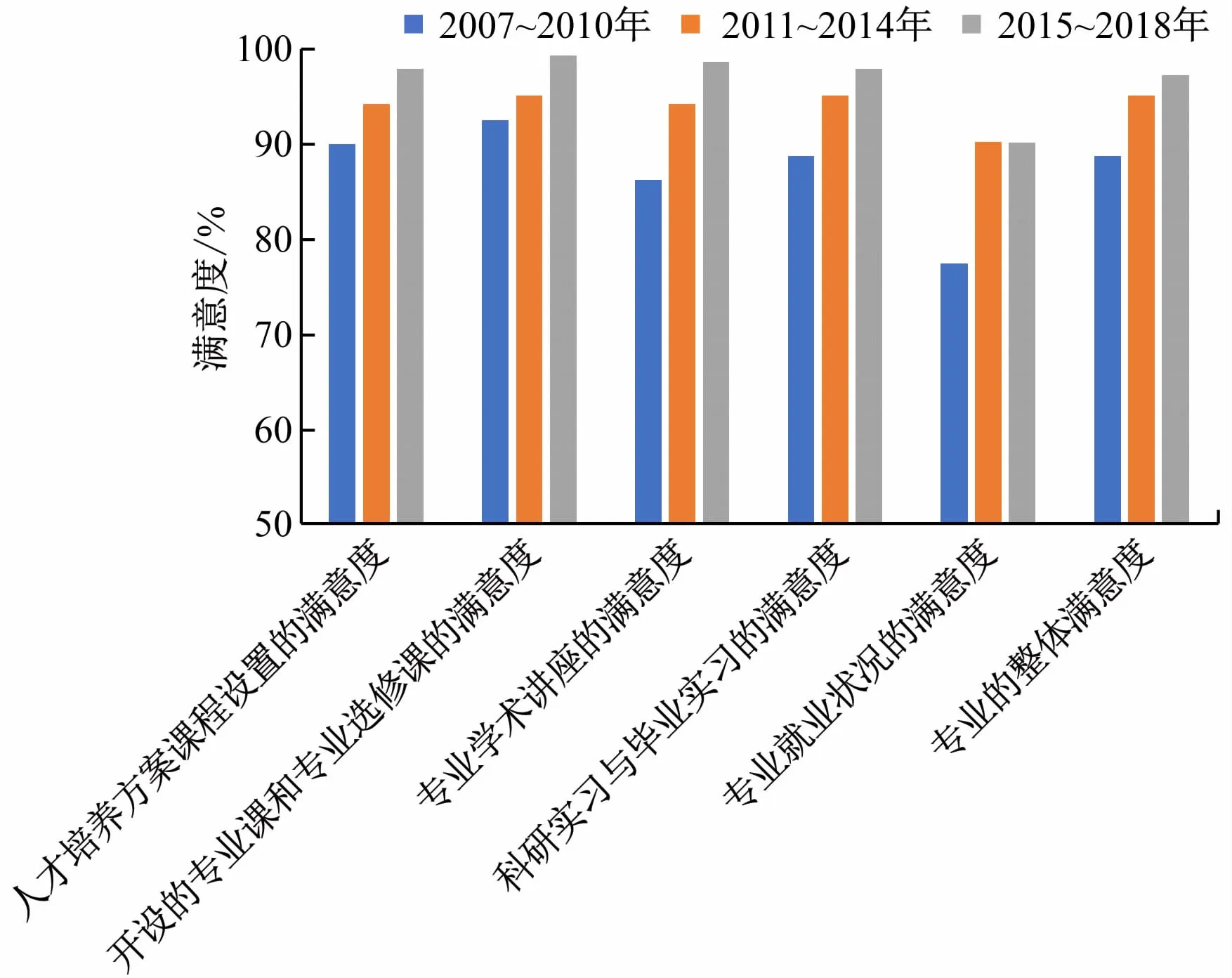

将所有的毕业生分为3个毕业时间段,即2007~2010、2011~2014和2015~2018年,分析了不同毕业时间段对毕业生专业学习满意度的影响。结果发现,不同毕业时间段之间存在显著差异的满意度指标包括:人才培养方案课程设置、开设的专业课和专业选修课、专业学术讲座、科研实习与毕业实习、专业就业状况和专业的整体满意度。进一步分析发现这5个指标的满意度呈现逐步递增趋势,其中对专业的整体满意度由2007~2010年4届毕业生的88.75%上升至2015~2018年4届毕业生的97.20%(见图7)。由此表明“三化驱动,能力导向”的农学人才培养体系得到了毕业生的逐步认可。

表1 考前了解程度、毕业去向和毕业时间段毕业生对学习满意度的卡方(χ2)测验分析

图6 报考前对专业了解程度对专业学习满意度的影响

图7 不同毕业时间段对专业学习满意度的影响

5 优化农学专业人才培养体系的建议

5.1 加大宣传力度,提高社会对农学专业的认知度

调查问卷结果表明,农学专业毕业生普遍面临的一个问题是报考前对专业的了解认知程度较低。因而,在农学专业人才培养体系实施中,首要问题是提升社会对农学专业人才培养的认知度和认同感。

(1)凝聚共识,加强农学本科专业的宣传力度。随着“乡村振兴”战略的提出和不断推进,农学专业在培养农村基层人才方面的作用日趋突出,为农科人才培养提供了重要机遇和抓手[12-13]。① 广为宣传农学专业的人才培养规格、就业去向,与产业、行业的适应性及在经济和社会发展中的作用,使社会对农学专业人才培养有更深刻的认知;②深入宣传农学专业的教研教改成果,尤其要注重宣传“挑战杯”“互联网+”和“创青春”等创新创业类实践项目取得的成就,使考生对农学专业学生素质能力培养具有较高的熟知度;③大力宣传农学专业的优秀毕业生,对在创新创业创造和管理岗位上涌现的杰出校友要深入宣传,发挥杰出校友的引领示范作用,使社会对农学专业人才培养有高度的认同感。

(2)勇于创新,建立符合农学专业招生宣传的新机制。招生宣传工作关系到专业发展的大局,是提升专业办学质量的先决条件。在招生宣传工作中要勇于创新,采取更加容易接受的方式,加大招生宣传力度。①按照农学专业人才培养规格,设计符合学生和家长阅读习惯的招生宣传资料,采用图文并茂的方式进行招生宣传。通过建立招生报考专题网站,通过微信、学院网站等平台,及时推送专业的最新招生信息。②加强互联网和新媒体在招生宣传工作中的运用,建立起立体式、全时效的交流沟通网络,促进专业招生政策的传播,及时掌握招生对象的需求,及时精准服务、释疑解惑,采取有针对性的应对措施。

5.2 加强专业知识和创新能力培养,革新人才培养模式

调查问卷不仅调研了毕业生对人才培养各个方面的满意度,还从培养方案设置、能力培养等方面广泛征求了毕业生对人才培养工作的意见和建议。在课程体系中,毕业生最满意的是专业课,同时毕业生认为最应该加强的也是专业课。在能力培养方面,大部分毕业生认为应该强化的是分析和解决问题的能力、专业知识与学习能力。

(1)精品引领,强化专业课程建设。① 在学校层面,完善激励措施,确保广大教师参与教学工作的积极性得以保持,提高教师投入本科教学工作和专业建设的主动性和获得感。②在专业(系科)层面,制定详细的专业课程建设实施方案,按照教育部五大“金课”的建设标准[14-15],高起点建设专业核心课程。③ 在教学团队层面,在专业课程群建设的总体框架下,注重统筹和设计,合理分工,提高工作效率。④ 激励教师教学成果的产出,提升教学水平和教学质效,开展教学名师和优秀教学团队培育计划。

(2)质量导向,深化课堂教学改革。坚持“以学生为中心,以成果为导向,持续改进”的教学理念,深入推进专业课程的教学改革。①要改变“以知识为中心”的课程组织模式和教学组织模式,加强师生交流与互动,进一步推进小班研讨式教学,发挥学生的主体作用,激发学生学习的主动性、创造性和内在潜力。②在所有专业推行问题导向式的“研究性课堂”“田野课堂”;加强学生能力培养,25%课程学时用于教师引导下的学生自主学习。③课堂教学评价要充分体现“以学生为中心”的教育理念,以学生的学习收获来评价教师的教学效果。④ 推进基于PDCA(计划-实施-检查-处置)的课堂教学持续改进校级试点,通过领导听课、督导评课、网络监课、同行议课、学生评教5个纬度科学评价教师教学水平,查找问题,持续改进。

(3)能力驱动,革新人才培养方案。根据“厚基础、宽口径、精专业”的人才培养要求,进一步修订卓越农学人才培养方案。继续强化专业课和专业基础课,培养方案优先保证专业课程设置,确保在培养方案修订时专业课程数目、课时数不缩减。根据“分类指导,统筹推进”的培养原则,按照拔尖创新型与复合应用型两类方向设置专业选修课程,增加选修课门数,取消限选课,规定选修学分,加大学生选课的个性化和自由度,保证学生知识和能力结构的合理性。

5.3 强化实践育人效果,完善校地企协同育人机制

在毕业生对学院人才培养工作的建议中,很多毕业生提到了应进一步加强实践教学。

(1)条件提质,大力推进实践教学改革。积极开展实践教学方法的研究,深化实践教学的改革,加大综合性、设计性实验和虚拟仿真实验在实验课中的比例,提高学生的实践能力、创新能力和创造能力。加强作物学实验中心的管理和改革,按照“共用、通用、实用、先进”的方针,协调处理好教学实验室与科研实验室的关系,进一步做好省部级重点实验室对本科生的全面开放。

(2)能力提升,深化学生创新创业创造训练。强化学生创新能力培养,提高科研创新创造能力,突出实践教学。完善专业人才的创新创业创造实践平台,激励学生积极参加全国、江苏省等各级单位承办的科技论坛和学科竞赛;鼓励学生参与教师的科研项目,完善和全面推行大学生科研训练计划、大田种植训练计划,鼓励学生独立开展应用性研究性项目。

(3)同向同行,创新校地企协同育人机制。在分析农业农村重大变革趋势,总结以往校地企合作办学经验,深入调研用人单位人才需求和毕业生校友质量等的基础上,以学校为主体,与行业主管部门、农业高新技术企业和科研单位协同创新人才培养方案,协同创优专兼结合师资队伍,协同创建“时间-空间-内容”三维立体实践平台;基于双班主任制、双导师制、双实践制与多元化课程等机制保障,全程协同推进专属多用人才培养,协同评价人才培养过程质量。

5.4 完善国际化人才培养机制,加快人才国际化培养步伐

在所有接受调研的326名毕业生中,考取国内研究生比例比较高,但出国攻读学位的学生较少,仅有3位同学。这表明该专业的人才培养国际化程度还较低,要多方举措,加快人才国际化培养步伐,培养一批具备国际视野、通晓国际规则、能参与国际事务和国际竞争的国际化人才。

(1)开放融合,提升师资队伍国际化水平。① 继续加大力度引进外籍教师,尤其是引进学术水平高、创新能力强、具有丰富教学经验的外籍教师。②聘任具有丰富本科教学经验的外籍教师作为讲座教授,为本科生开设专题专业讲座。③ 加大资助青年骨干教师赴海外研修的力度和强度,鼓励青年骨干教师在赴海外做访问学者的同时,研修本科生课程。

(2)创新机制,提升专业人才国际化培养水平。①在现有基础上,增设新的全英文授课和双语课程,充分挖掘、整合并利用MOOC和网络公开课等网络教学资源,开展专业英语的教学[16],提升学生的专业英语技能。②建立与国外名校的联合培养人才机制,尤其是建立和完善与国外高校的联合培养制度,并互派学生和教师,开展定期交流和国际化实习。学生可以参加交换生的项目,通过遴选后,出国(境)1年或1学期,在外方修读的课程可转换成专业相同或类似课程的学分,包括理论课和实践课。③国外短期访学常态化。对于没有条件参与交换生项目的学生,则通过短期访学或参与实践的方式赴国外高校感受一下国际教育的先进理念和模式。

6 结 语

我校农学专业创建了“三化驱动,能力导向”的人才培养新体系,着重解决专业学生知识结构单一、能力不足、视野不宽,不能适应现代作物生产高新化、规模化、产业化发展的新形势要求的矛盾,已取得了显著成效。根据针对近12届毕业生的在线调研结果与有关建议,农学专业建设要以服务乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革为目标,坚持立德树人的根本宗旨,持续革新专业人才培养方案及其课程体系、实践教学体系、学科平台支撑体系、产学研用协同育人机制等要素,着力提升专业的特色优势与社会认可度,强化一流化、国际化培养步伐,全力提升农学专业人才培养质量,从根本上解决“新农科”建设背景下专业人才培养与行业产业需求之间的结构性矛盾。