南方红壤区坡耕地不同耕作措施综合生态效益评价

2020-08-25蔡旭东周怡雯刘窑军李朝霞戴翠婷王天巍

蔡旭东,周怡雯,刘窑军,李朝霞,戴翠婷,王天巍,邓 俊

(1.华中农业大学 水土保持研究中心,武汉 430070;2.江西省水土保持科学研究院,南昌 330029)

耕地是人类生存和发展的物质基础。南方红壤低山丘陵区水源充沛、物产丰盛、热量丰富,区位条件优越,是我国热带亚热带粮食、经济作物及经济林果生产最重要的工农业生产区之一[1]。一方面由于水热条件优越与生物生产量潜力大,使得土壤圈层及其所处环境在物质交换和能量流动上较为强烈,遭破坏后快速退化[1-2]。另一方面,随着人为活动尤其是耕作不当的影响,造成南方红壤肥力退化、水土流失、土壤污染等生态环境恶化问题[2-3]。

农业面源污染大多数与水土流失过程密切相关,改善耕作方式,主要是通过改变微地形来控制径流泥沙量,从而控制污染程度,提高土壤肥力[4]。地表覆盖物具有减小雨滴击溅动能[5],延长汇流时间和阻缓地表径流的产生等作用,能够增强土壤持水能力和抗蚀性[6]。戴金梅等[7]研究结果表明,地面覆盖物可有效地减少地表径流量,当植被覆盖度达75%时,径流量处于较低的稳定值,明显低于裸露措施。徐畅等[8]研究阐明了水土保持耕作方式能有效减少径流及泥沙中各形态氮磷的流失;水建国等[9]研究表明改顺坡耕作为横坡耕作可减少泥沙流失量50%~70%,采用横坡耕作可控制土壤侵蚀量在允许范围内。

耕作措施综合生态效益评价是从环境角度进行的评价,包括生态、污染和可持续发展3个方面的影响因子。目前有关我国南方红壤耕作措施综合生态效益评价的报道不在少数,但存在评价指标片面、评价系统粗略和指标权重确定主观性大等缺点[10-11]。江西德安县是南方红壤区坡耕地的典型代表区域,本研究以燕沟小流域内水土保持生态科技园的4种耕作措施为研究对象,在综合考虑不同耕作措施带来的保持水土效益、控制农业面源污染效益及提高土地生产力的基础上构建综合生态效益评价体系,应用AHP-熵权法确定指标综合权重。通过合理评价不同耕作措施综合生态效益,使耕作效益最大化,进而提高坡耕地环境质量,为实现生态和经济的良性循环提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验区基本情况

本研究试验点设在江西省德安县燕沟小流域内的水土保持生态科技园。燕沟小流域是我国南方红壤的中心区域(115°42′38″—115°43′06″E,29°16′37″—29°17′40″N),在南方红壤丘陵区具有典型的代表性,总面积达80 hm2。该区属亚热带季风气候,年降雨量865.6~1 807.7 mm,6—10月占全年降雨量将近50%;多年平均气温16.7 ℃,年日照时数650~2 100 h,无霜期245~260 d;区内地貌为浅丘岗地,海拔一般30~100 m,坡度小于25°;地形、土壤条件在南方红壤丘陵区均具有典型性和代表性,成土母质多为第四纪红色黏土,土质类型主要为中壤土、重壤土和轻黏土;地带性植被为亚热带常绿阔叶林;坡耕地主要耕作花生、大豆和油菜。

1.2 试验设计

坡耕地试验区共布设15个观测小区,小区随机布设,大小为20×5 m,设置坡度均为10°。设计裸露(CK)、顺坡耕作(DT)、顺坡+植物篱(DT+HR)、横坡耕作(CT)、稻草覆盖(SM)5种处理,每个处理3个重复。小区周边设置围埂,围埂埋深0.3 m,高出地表0.2 m,用混凝土砖块砌成,以拦挡外部径流,小区下方设有矩形集水槽及圆形集流桶,以承接小区径流泥沙。试验小区于4月下旬耕作花生,8月下旬收获,收获后进行翻地,于10月中旬耕作油菜,各小区作物产量按作物种类分别收集称重。

试验于2015年10月至2016年8月进行,对研究区域内不同耕作措施的径流小区进行天然降雨观测。次降雨量采用翻斗式自记雨量计测定。2016年5—8月在整个花生生育期内共有16场产流自然降雨。在出现产流的每场降雨后收集各径流小区径流和泥沙样,测定每场降雨的径流量和泥沙量,分析不同措施下径流、泥沙的养分(全氮、全磷)含量。花生收割后,采集各小区不同层次土壤样品,散土样品经风干后测定土壤机械组成、全氮、全磷等指标,环刀样品测定土壤容重。

2 评价过程

2.1 综合生态效益评价原则

根据小流域的特征和评价目的,评价过程须遵循以下原则[11-13]:(1) 评价方法符合国家相关法律法规以及水土保持学、经济学、生态学等相关学科原理,保证其科学性、合理性、适用性、实用性。(2) 评价指标具有系统性、可比性、科学性、层次性、可量化性:能较全面地反映综合效益变化程度,在保持评价指标体系完整性的情况下,可进行取舍。

2.2 评价指标体系的建立

系统评价南方红壤区坡耕地不同耕作措施是为了最大化生态效益,主要体现在保持水土、提高土地生产力、控制农业面源污染[4]3个方面。为此,在符合现有的国家相关标准及原则的基础上,本文采用层次分析法(AHP),通过目标层、准则层、指标层3个层次构建评价指标体系。层次结构模型为:

(1) 目标层(A)。综合生态效益。

(2) 准则层(B)。评价指标包括保持水土效益(B1)、控制农业面源污染效益(B2)、提高土地生产力(B3)。

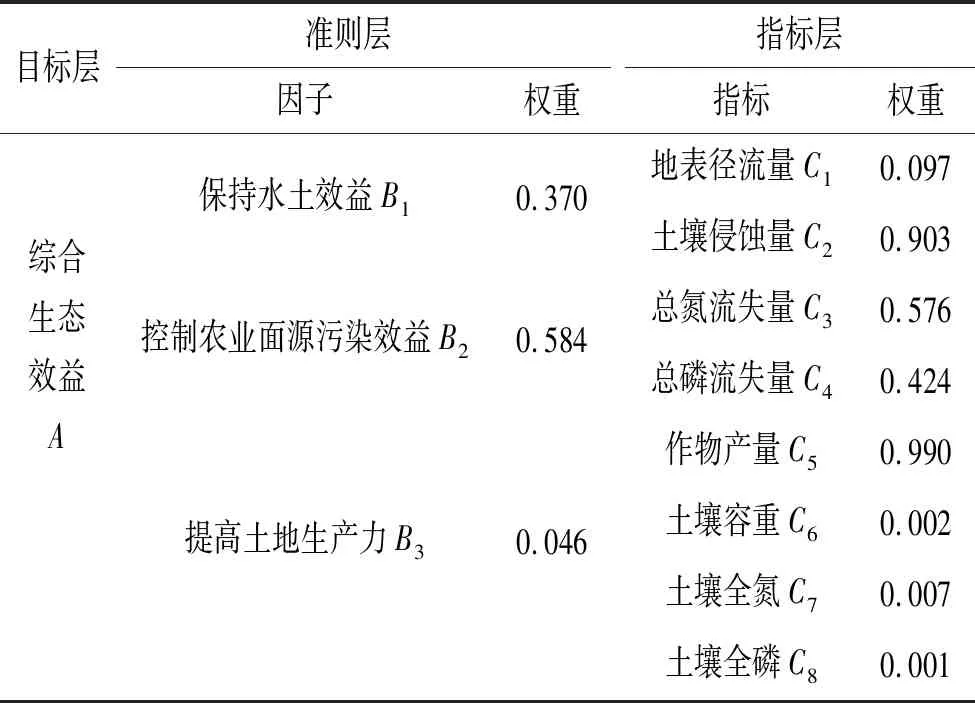

(3) 指标层(C)。其评价指标包括地表径流量(C1)、土壤侵蚀量(C2)、总氮流失量(C3)、总磷流失量(C4)、作物产量(C5)、土壤容重(C6)、土壤全氮(C7)、土壤全磷(C8)等8个方面。目标层、准则层及指标层中各元素所构成的具体层次结构关系见表1。

表1 不同耕作措施综合生态效益评价指标体系

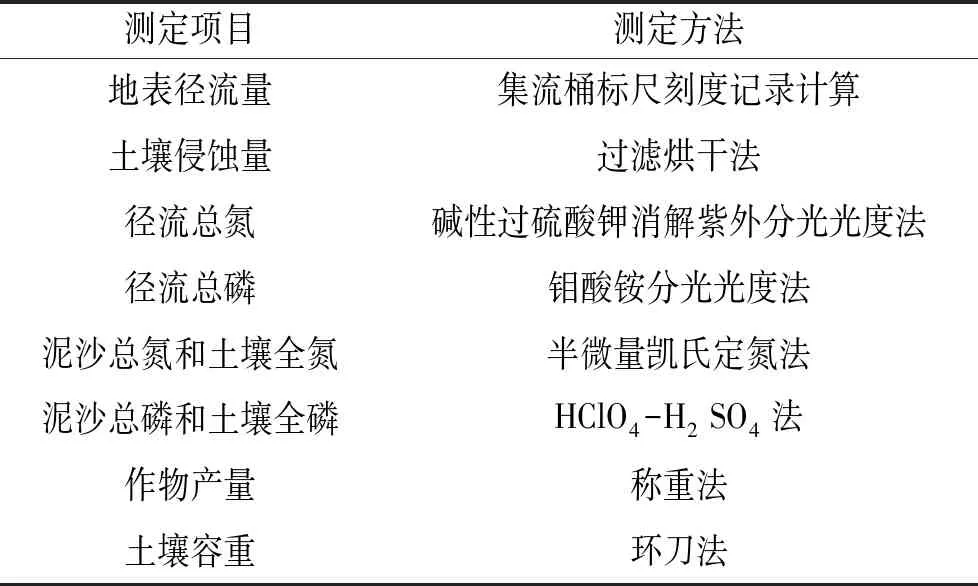

2.3 评价指标测定方法

测定径流、泥沙中氮、磷养分含量、作物产量和土壤容重参照《土壤农业化学分析方法》[14];径流量根据集流桶标尺刻度记录计算;土壤侵蚀量采用烘干法测定含沙水样计算,详情见表2。

表2 评价指标测定方法

2.4 评价指标标准化

因评价指标量纲、功能及作用方向不同而造成指标不可比的问题,为此,本文采用公式pi=(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin)或Pi=(Xmin-Xi)/(Xmax-Xmin)进行标准化处理。

式中:Pi表示规范化的指标值;Xi表示评价指标计算或测定值;Xmax表示最大值;Xmin表示最小值。

2.5 评价方法

由AHP确定的指标权重侧重决策者的主观偏好,而由熵权法确定的权重则强调数据的关联程度[13]。为了使指标权重具有准确性和科学性,本文采用基于AHP-熵权法的多因素综合评价法进行综合生态效益评价,其计算式如下:

(1)

2.5.1 层次分析法确定评价指标主观权重(ω) 层次分析法(AHP)确定指标层Cj对准则层Bl的权重ω的具体步骤如下[15]:

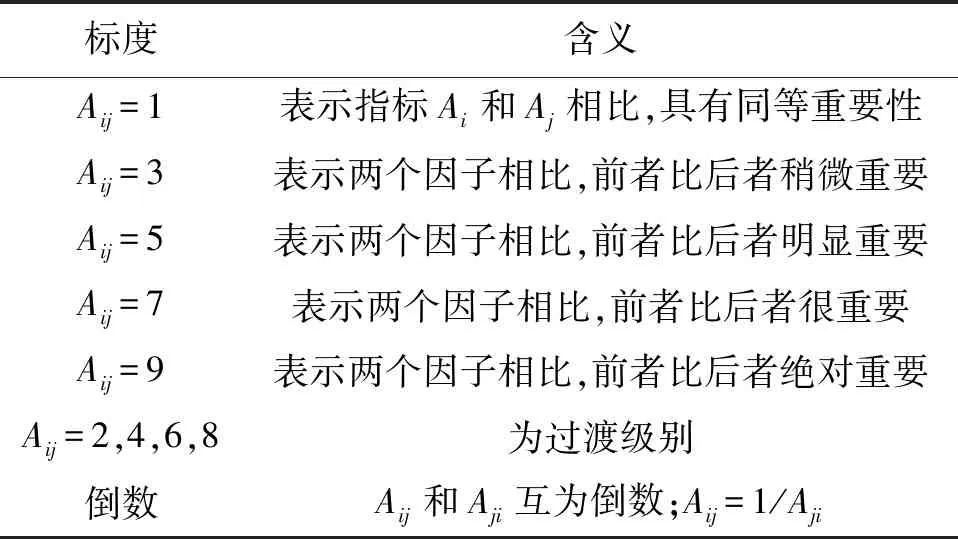

(1) 构建判断矩阵。本研究根据研究区域实际情况并结合历史数据对每一层因素进行重要性比较打分,打分标准采用1~9和倒数的相对重要性标度(表3),从而得到判断矩阵。

表3 标度的含义

(2) 计算权重和一致性检验。采用数值分析中的特征值解法计算判断矩阵最大特征值,计算式为:

Rωj=λmaxωj

(2)

式中:ωj为特征向量,也是对应矩阵R的权向量;λmax为最大特征值。

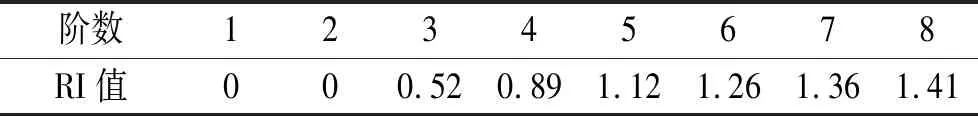

构造判断矩阵时可能存在不合理性,需要将矩阵的一致性检验指标CI除以平均随机一致性指标CR,计算公式如下:

CR=CI/RI

(3)

式中:CI=(λmax-n)/n;n为判断矩阵的阶数。1~8阶判断矩阵的RI值见表4。当CR<0.1时,可以接受判断矩阵的一致性,否则应当调整矩阵直至其有令人满意的一致性。层次总排序也需作一致性检验,检验类似于层次单排序。

表4 平均随机一致性指标RI值

2.5.2 熵权法确定评价指标客观权重(ϖ) 熵权法确定某个指标权重的具体步骤如下[16]:

步骤1根据信息熵的公式,计算各个指标的信息熵,

(4)

步骤2计算各指标的权重ϖj:

(5)

2.5.3 AHP-熵权法确定指标的综合权重(βj) 计算指标层Cj对准则层Bl或准则层Bl对目标层A的综合权重,计算式如下:

(6)

以同样方法可得准则层对目标层的综合权重,计算结果见表5。

表5 生态效益评价评价指标权重

3 结果与分析

3.1 不同耕作措施径流泥沙量差异分析

观测期内不同耕作措施径流流失量和土壤侵蚀量变化情况如图1所示。

图1 不同耕作措施径流泥沙流失特征

从图1A可知,坡耕地不同耕作措施下径流流失量不同,从裸露措施、顺坡耕作、顺坡+植物篱、横坡耕作、稻草覆盖依次减小。与裸露措施相比较,除顺坡耕作外,其他措施均能明显地减少径流量,其中顺坡+植物篱、横坡耕作、稻草覆盖分别减少了44.57%,54.85%,82.32%。顺坡耕作和裸露措施径流量差异未达到显著水平,说明传统的顺坡耕作不能显著地减少径流流失量;而顺坡+植物篱、横坡耕作和稻草覆盖措施均显著低于顺坡耕作与裸露措施,相对于传统的顺坡耕作,稻草覆盖减少径流量达79.47%居最高,说明横稻草覆盖措施减流作用最佳。

如图1B所示,与径流流失量变化特征相似,在观测期内坡耕地不同耕作措施土壤侵蚀量从小到大依次为稻草覆盖(145.97 t/km2)、横坡耕作(197.47 t/km2)、顺坡+植物篱(821.87 t/km2)、顺坡耕作(3 562.8 t/km2)、裸露措施(6 136.93 t/km2)。与裸露措施对比,顺坡耕作、顺坡+植物篱、横坡耕作、稻草覆盖泥沙减少量分别达41.94%,86.61%,96.79%,97.62%。顺坡+植物篱、横坡耕作和稻草覆盖的土壤侵蚀量没有显著性差异,但都明显低于顺坡耕作和裸露措施。各措施处理中,稻草覆盖的减沙效益最为显著,相对传统的顺坡耕作减少泥沙量达95.90%。

3.2 不同耕作措施氮磷流失量差异分析

不同耕作措施氮磷总量流失特征如图2所示。由图2看出,不同耕作措施条件下总氮、总磷流失变化特征均存在明显差异,不同处理氮磷总量在变化趋势上具有一定的相似性。

如图2A所示,总氮流失量变化特征在不同耕作措施中差异明显,其大小依次为:裸露对照>顺坡耕作>顺坡+植物篱>横坡耕作>稻草覆盖。以裸露措施为对照组,稻草覆盖、横坡耕作、顺坡+植物篱、顺坡耕作的总氮量分别减少99.00%,95.31%,87.68%,54.30%;以农民常规耕地方式(顺坡耕作)为对照组,稻草覆盖、横坡耕作、顺坡+植物篱分别减少了98%,90%,73%,说明裸露措施下总氮流失量最高,顺坡耕作虽然能减少流失量,但仍然不能控制流失量在允许范围内,由此表明,稻草覆盖措施是南方红壤区控制面源污染物氮流失的重要措施。

图2 不同耕作措施氮磷总量流失特征

从图2B可看出,不同耕作措施总磷流失量与总氮流失量有很大的相似性,以裸露为对照组,稻草覆盖、横坡耕作、顺坡+植物篱、顺坡耕作的总磷量分别减少了99.86%,97.30%,88.28%,56.87%;以顺坡耕作为对照组,顺坡+植物篱、顺坡耕作的总磷量分别减少了99.67%,93.73%,72.82%。说明坡耕地不同耕作措施对总磷的拦截作用显著,各措施总磷流失量均明显小于裸地;稻草覆盖和横坡耕作对径流总磷的拦截效果显著优于其他措施,而稻草覆盖和横坡耕作的拦截作用没有明显差异。因此,在南方红壤坡耕地应选择以横坡耕作或稻草覆盖为主的耕作措施,从而减少磷素养分的流失,提高土地生产力。

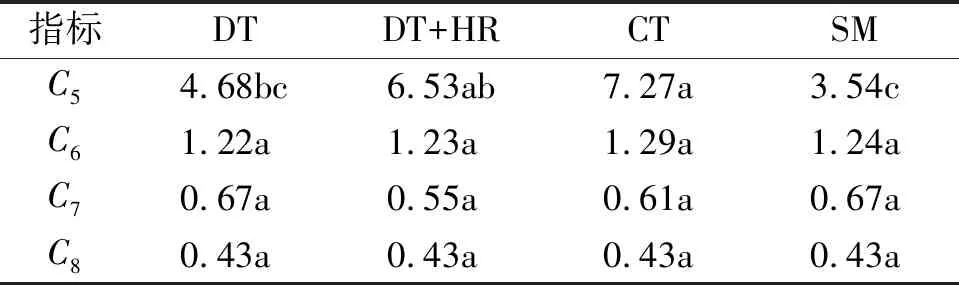

3.3 不同耕作措施提高土地生产力指标差异分析

由表6可以看出,在作物产量方面,顺坡+植物篱、横坡耕作分别较顺坡耕作增加了39.5%,55.3%,稻草覆盖措施较顺坡耕作减少了24.4%,稻草覆盖措施和顺坡+植物篱都与顺坡耕作无明显差异,但稻草覆盖措施明显低于最高的顺坡+植物篱措施。土壤容重是土壤物理性质的一个重要参数,容重减小则代表土壤结构趋于良好,与顺坡耕作相比,其他处理土壤容重增加了0.08%~5.74%。土壤全氮和土壤全磷均与顺坡耕作无明显差异。由此说明改变单纯的顺坡耕作可改善土壤结构、增加作物产量,其中横坡耕作方式最佳。

表6 不同耕作措施提高土地生产力指标平均量化值

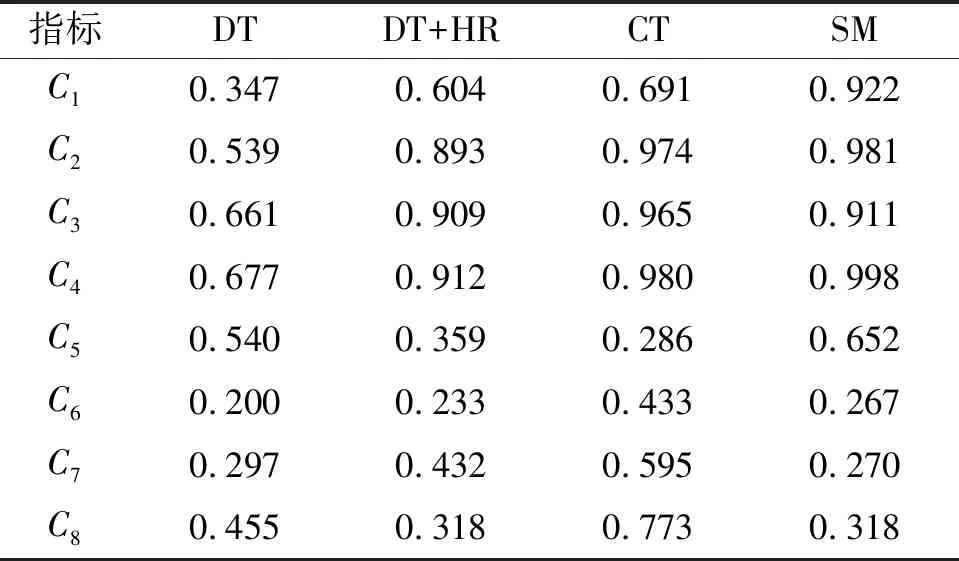

3.4 不同耕作措施综合生态效益分析

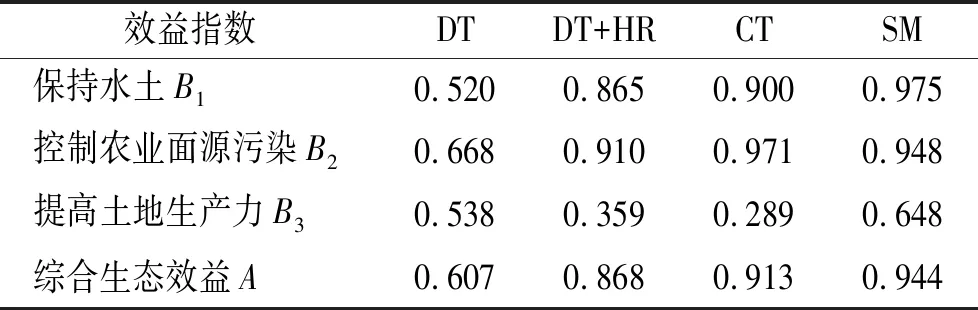

通过各个指标的标准化值(表7)和权重值(表5),以公式(1)计算综合生态效益以及不同类型的生态效益指数得到表8。从表8可以看出,不同耕作措施综合生态效益指数(A)以顺坡耕作(DT)最小,为0.607;稻草覆盖措施(SM)最大,其综合评价指数为0.944,是顺坡耕作的1.555倍;其中横坡耕作(CT)、顺坡+植物篱(DT+HR)生态效益指数分别为0.913,0.868,表明在相同的环境条件下,稻草覆盖措施具有较高的综合生态效益,而顺坡耕作综合生态效益较低。

表7 不同耕作措施综合生态效益评价指标标准化值

表8 不同耕作措施生态效益指数

与顺坡耕作相比,稻草覆盖措施的保持水土效益、控制农业面源污染效益、提高土地生产力和综合生态效益分别增加了87.7%,41.9%,20.5%和55.5%;顺坡+植物篱耕作措施的保持水土效益(B1)、控制农业面源污染效益(B2)和综合生态效益分别增加了66.3%,36.2%和43.0%,提高土地生产力效益(B3)降低了33.2%;横坡耕作措施的保持水土效益、控制农业面源污染效益和综合生态效益分别增加73.1%,45.4%,50.4%,提高土地生产力效益降低了46.3%。说明与顺坡耕作相比,稻草覆盖措施能够较好地提高南方红壤坡耕地保持水土效益、控制农业面源污染效益、提高土地生产力以及综合生态效益。

不同耕作措施生态效益指数B1,B2分别较顺坡耕作平均增加75.6%,41.2%,而B3降低了19.7%,可见不同土地利用方式生态效益的效应大小为:B1>B2>B3。综合表明,稻草覆盖措施不仅能明显提高坡耕地水土保持效益、还能优化土壤理化性质、控制农业面源污染[17]。就综合生态效益而言,稻草覆盖>横坡耕作>顺坡+植物篱>顺坡耕作。

4 讨 论

在本研究中,不同耕作措施综合生态效益表现为稻草覆盖>横坡耕作>顺坡+植物篱>顺坡耕作,表明了在南方红壤区坡耕地稻草覆盖是有效的耕种方式[18-19]。不同耕作措施在保持水土、控制农业面源污染和提高土地生产力上有着不同程度的提高,主要是因为改变了微地形,形成了不同的生态效应。地表径流(包含泥沙)是面源污染物流失的主要途径[20],农业面源污染物氮磷等养分则多附着于泥沙,由于耕作方式不同导致径流泥沙量不同。顺坡耕作是农民在较陡坡地为了防止作物被冲走的惯用耕种方法,开沟种植后,降水易汇集,从而增大了径流量。相对于顺坡耕作,顺坡+植物篱措施由于植物篱的存在明显地减少了径流量,植物篱自身具有较好的水蚀防控作用,冠叶能够截留降雨,茎叶(包括掉落地面的枯枝落叶)具有减小雨滴击溅动能、减少地面蒸发量和分散径流的作用[21],其二,植物篱根系部分由于其穿插和缠绕作用,可有效提高土壤抗侵蚀能力。横坡耕作措施将坡面分成了许多蓄水小沟,降雨形成后,通过分块截流防止雨量汇集,减慢水流流速,从而减小冲刷量和冲刷强度,并因此增进水分入渗和保蓄量[4];稻草覆盖是将作物秸秆等材料覆盖在除作物外的裸露地块,一来可能由于稻草的截留作用降低了降雨能量,阻止雨滴直接打击土壤表面,减少土壤颗粒分离和扩散,防止地表结皮,另一方面稻草覆盖增加了地表糙率和下渗能力,从而减少径流总量和降低地表径流的流速,降低对土壤的冲刷作用。相比之下,裸露条件下径流量最大,分析其主要原因可能是无植被的阻挡,土壤表层受到雨滴的直接打击后,破坏了土壤结构,使得表层土壤孔隙减少,易形成“板结”,从而降低土壤入渗率,增加了地表径流量[22-23]。因此,不同耕作措施综合生态效益和保持水土等效益指标总体表现为稻草覆盖>横坡耕作>顺坡+植物篱>顺坡耕作,这与前人研究结论几乎一致[24-25]。

不同耕作措施不同类型效益指标存在一定的差异,这是由于不同耕作措施条件下的直接效应主要表现在径流泥沙的拦截上,尤其是对土壤颗粒的拦截,而大多数土壤氮磷等养分附着于泥沙。不论是秸秆覆盖、横坡耕作、横坡+植物篱还是顺坡耕作,控制水土流失及氮磷污染大致体现在两个方面,一是改变土壤孔隙度、颗粒组成等物理性状[22],二是改变土壤水分入渗量和土壤有机碳等养分含量。以秸秆覆盖为例,它是集用地与养地为一体的坡耕地水土保持耕作措施,能较大程度地维持土壤中的养分,并通过增加覆盖度有效控制坡耕地水土流失。在本研究中,不同耕作措施不同类型效益指标表现为保持水土效益>控制农业面源污染效益>提高土地生产力效益。

本文针对南方红壤地山丘陵区不同耕作措施的特点,基于层次分析法和熵权法相结合,以环境质量和生态目标为出发点构建8个指标的评价体系,包括了水土保持效益、农业面源污染效益、提高土地生产力3个方面,能较为全面地代表南方红壤低山丘陵区坡耕地不同耕作措施的综合效益,在南方红壤低山丘陵区具有一定的代表性和区域适用性,其评价模式和评价结果可为今后南方红壤区坡耕地综合生态效益评价提供理论参考。

5 结 论

(1) 在本研究中,裸露措施和顺坡耕作小区的土壤侵蚀模数都很大,均超过了南方红壤土壤侵蚀允许指标[300 t/(km2·a)][9]。因此,在非耕种期应该采取相关水土保持措施以减小侵蚀量;在耕种期应当减少顺坡耕作等不合理的耕作方式,改用合理利用自然资源。

(2) 与裸露措施相比,稻草覆盖、横坡耕作、顺坡+植物篱、顺坡耕作的径流泥沙总氮分别减少了99.00%,95.31%,87.68%,54.30%;径流泥沙总磷分别减少99.86%,97.30%,88.28%,56.87%。说明在南方红壤坡耕地选择以横坡耕作或稻草覆盖为主的耕作方式可有效控制养分流失量。

(3) 不同耕作措施的综合生态效益和提高土地生产力效益均较裸露措施明显提高,其中稻草覆盖措施(0.944)最高,顺坡耕作(0.607)最小;不同类型生态效益较顺坡耕作增幅也不同,其中保持水土效益、控制农业面源污染效益分别增加66.3%~87.7%,36.2%~45.4%。表明在南方红壤坡耕地地区提倡稻草覆盖耕作方式可有效改善坡耕地土地利用现状,提高农用地综合生态效益。