北宋李公麟《五马图》的线造型特点

2020-08-24唐瑭

唐瑭

关键词:李公麟;《五马图》;线造型;线形;线条组织关系

中国古典绘画艺术在线条运用以及线条审美上有一套相当成熟的规则,对传统美术作品技法的研习,能促进我们对艺术大家的绘画形式语言特点的了解。本文以北宋李公麟《五马图》为例,以线条作为切入点,通过对作品细节的研读,对其线造型特点进行赏析。

唐宋时期是中国人物画发展的鼎盛时期,北宋李公麟是人物画艺术大家中的佼佼者。他的《五马图》被鉴定为真迹,历来有关《五马图》的研究和论断可谓难以尽数。此图成为各阶段美术教育及美术普及的传统绘画范本,不少教育工作者也借课例研究对此图发表了详尽而独特的见解。因此,对《五马图》线造型进行赏析,具有一定的技法理论价值。

线造型,即以“线之势”表“形之姿”。单从人、畜的形象造型看,《五马图》的造型手法基本属于客观写实的手法(这里所指的写实并非西方写实主义的概念,而是指在中国美术史的发展脉络上宋代处于一个现实主义阶段),五匹名马形象特点突出,对体格动态的描绘与题跋记录尺寸吻合,牵马人的民族特征、身份品节在五官须眉的刻画中便已流露,形象逼真,有极强的写实功力。

既然造型的写实逼真已使绘画的初衷落实到再现客观真实,创作的主动性便须通过线来体现。线造型可视为独立的造型语言,同时包含了多种手段和元素,既是形的概括又是线的提炼。例如造型的姿态决定了线的走势,这“姿”与“势”恰恰可以承载画家的精神诉求,是写实画材中的主观意象,可以看到《五马图》中用“线之势”表达“形之姿”的意图是十分明显的。下面即先从线造型的两个主要组成部分—线形和线条组织关系来分别探析。

一、线形

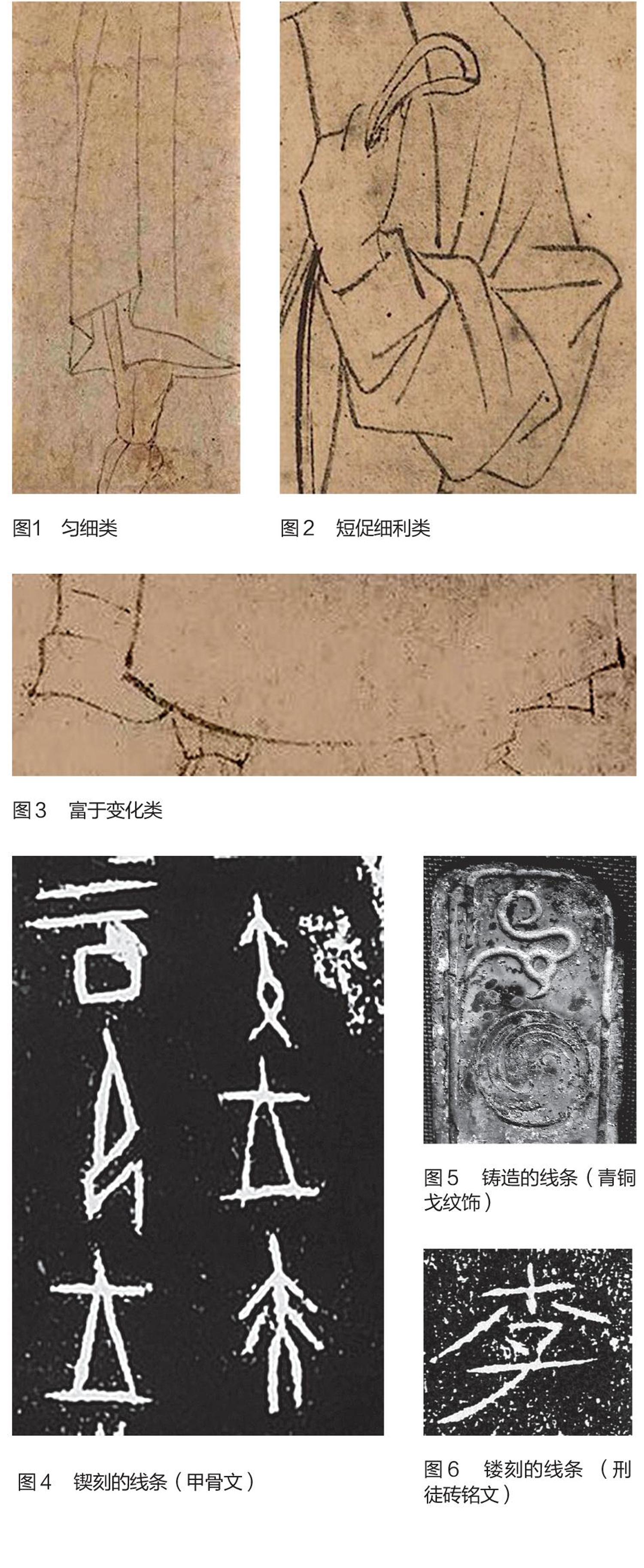

张彦远将笔触称为“笔踪”[1],以此形容用笔的痕迹,那线条就更类似用笔的轨迹,起伏、缓急在其形貌中皆有体现。总括李公麟的线条特征,为“行云流水,有起倒”[2]的自由流畅。现抽取《五马图》中具有代表性的几种线形来加以研读,大体有以下三种:①匀细类;②短促细利类;③富于变化类。三种线形的起笔均偏含蓄,运行较稳定,转折少露锋芒。(图1至图3)

匀细线形无论形态还是速度均无变化,类似后人所描述的高古游丝描,很明显受“顾陆”之法影响。而另一种不时在画中流露出来的短促用笔,在画中富有跳跃的力感和紧致的节奏。这两种线形隐含着李公麟对古器线纹铸刻的理解。古器纹饰的线条,有柔和波浪状,也不乏峻利带波磔者,铭文线条更因镂刻而产生极强的压力感。(图4至图6)加之李公麟“辨钟鼎古器,博闻强识”,“又画古器如圭璧之类,循名考实,无有差谬”[3]。这虽然未必能证明他摹画古器是为了直接取法,但可以证明的是,他认可古物线纹所富有的独特美感,并可能因此影响到他对线条趣味(例如高古、朴拙)的选择。当然,怀古之心并未压抑李对线条的自如运用,富于变化的线形在画中随处可见,极尽宽窄、急缓、枯润与浓淡变化,像即兴的舞蹈,自由的笔迹展现了一片生机。

线形和“姿”的塑造十分贴切。如“锦膊骢”牵马人的衣纹使用均匀线形,垂直而下,匀称简淡,描摹了一个高挑瘦挺的异族马倌的体态,与奇特的帽子形成了稳定之势,配合马的站立,使“锦膊骢”这一形象彰显出静谧的画面气氛。与此形成对比的是:“满川花”的牵马人衣纹线条线形极其凌厉尖细,这刚好与马倌驯马的姿势相配合—马倌似乎与不愿前行的名马“满川花”产生了激烈的冲突,他两腿扎着马步,目光与扭转并张口嘶叫的马头碰撞,有如电光石火的瞬间。绷直紧束的衣褶更强化了这种画面冲突,使牵绳与执马鞭的手都呈现出紧张感。全图在此产生了一个戏剧性的高潮,尤显生动活泼。

再来观察变化自由度大的线形,起收笔有实起实收者、虚起虚收者、实起虚收者与虚起实收者,行顿笔处时有艰涩飞白和晶亮墨珠,其表“姿”之态势更为灵动,例如马腹的表达描画处便是典型。五匹骏马的肚腹形态均由一根独立的线条来描绘,可以想见,肚腹形态决定马匹躯干的转扭动势。而轻微的举步抬首都会对这一线的弧度、宽窄、虚实产生影响,使这根线似具有千钧之力。从“满川花”与“好头赤”马腹部线形比对中,我们清楚地观察到,“满川花”身段较圆肥,并因强烈的扭动导致腰腹部呈往下塌坠之状。此处李公麟使用了中间粗重、两头渐细的大弧度线形,突出张力,而且采用实起实收的用笔方法,使这一体姿产生了重量感,让人隐约感受到摆动的马体内蕴藏的力度,体现了骏马桀骜不驯的气质,是十分精彩的手笔。右侧画幅的“好头赤”则体形偏瘦,骨骼结构明显,腹部扁平,因左后腿正欲举步而致后腹部更呈紧收状,故此处采用了明显的从右往左、由宽至窄的线形。这种紧致的线与收束的缰绳、马匹敛缩的鼻唇巧妙呼应,和“满川花”外张的“势”相反,它呈现的是往内收缩的“势”。(图7、图8)

“姿”与“势”相辅相成,以灵活的线之“势”表现真实的形之“姿”,这是以虚就实的画面处理方法。

二、线条组织关系

线条组织关系是把不同的线形放在一起进行排布穿插处理,于是形成线条之间多样的关系,它涉及线的粗细分布、线的触点、线转接的角度、线的疏密关系、线的方向与空间分割,等等。线条组织关系是线造型中更明显的“势”的载体,在人物画的线条组合中,衣纹线组合尤为关键。习惯性衣纹揭示了内部形体结构,偶发性衣纹则是随机的。

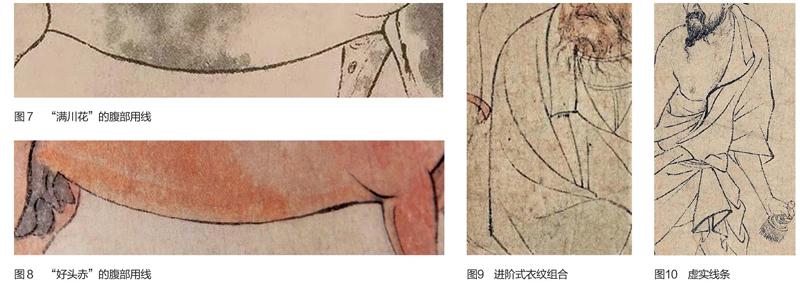

《五马图》的线条组织关系属于不激不厉式,例如转折角度,衣纹线在表现大的形体结构时较圆转,很少有明显锐角的回折,大部分线的转折角度都大于90度。而小结构的层次表现为线条的阶梯式连接。在“凤头骢”的少数民族马倌身上便可看到很多这种进阶式衣纹组合,没有出现突兀挺出的长短线交错。线的触点为藏锋墨珠,即使露锋也十分含蓄,大概与使用的笔有关。触点的接触与松开也有讲究,但松紧幅度不大,连疏密的排列都是温和的渐疏渐密,而不是大疏大密。大疏大密强调的是对比关系,产生具有较强视觉冲击力的平面装饰效果。《五马图》则缓和了这种对立关系—用线的对比关系让位于用笔用墨的对比关系。也许是为了从整体上梳理变化多端的线条,使强盛的骨气有所隐藏,画家更着重利用线条组织方法来疏导形体空间的透气感,也就是以欲盖弥彰的布线手法传达一种空灵、婉约的气息。

阴阳也是体现线条虚实关系的一个因素,这可能是受山水画阴阳观念的影响,北宋《山水纯全集》就有“分阴阳者,用墨取浓淡也,凹深为阴,凸面为阳”[4]的论述。画家在观察自然时,分析物象的凹凸、明暗、俯仰、向背等对比关系,落墨时则利用这些对比关系来制造画面冲突,最后将冲突统一在和谐的整体韵律中。这种整体韵律有赖于线条粗细、浓淡的布置。在《五马图》中,粗笔线和浓墨线布置在物象的凸起处或两个或两个以上物象的居前者,以此区分空间虚实,反之亦然。比较明显的可以在“锦膊骢”牵马人的衣纹线上看到,极浓重、粗壮的两根线条被安排在胸前飘逸的襟边和短布裙擺隆起的皱褶上。(图9、图10)“好头赤”牵马人最粗的三根衣纹线也被分别安排在位置一前一后的胸腹部和左臂之间、右膝与左腿之间、腹部与左腿之间。这种空间的划分统筹了线的聚散,使得线的疏密组织有依据可循,同时使物象结构准确、逼真,增加了时空的气势和生命的活力。

当然,时空的气势有时会被牺牲掉,而感情基调的“势”占上风,就如“凤头骢”马倌的从容稳重之势就是采用了平面化布线的结果。马倌线条匀称,厚重而柔和。为表现马倌双臂拢抱在胸前的特点,也只在袖口处稍落重墨作起笔,结合人物几乎对称的造型,可谓恬淡有致,和“凤头骢”的训练有素、乖巧简静莫不默契。

在《五马图》中,线的组合形态与线的独立形态不同,虽然同是表物象之姿,但后者更倾向于表现一种平和的韵致。

人物画对造型的要求相对较高,用笔、用线易受此束缚而板结。但《五马图》除了虚逸灵动的线造型,还运用笔势、墨彩、节奏等诸多形式语言,营造了一个异彩纷呈的图像世界,精妙绝伦。

《五马图》所具有的高度并非孤峰,对用线经验的丰厚积淀,在世界范围内都不乏瑰宝,线造型的功夫都是相当成熟的。任何画种,不管其发展如何,各时期画家对线的追求都从未倦怠过。中外画家在用线的审美上各有千秋。他们在线条的探索道路上每每有所前进,对后世的绘画形式以及美术教育思想均产生巨大的影响。