伊犁河谷景观生态风险时空变化及其地形梯度分析

2020-08-24颜瑜严杨辽王伟胜方晖庄庆威

颜瑜严, 杨辽, 王伟胜, 方晖, 庄庆威

伊犁河谷景观生态风险时空变化及其地形梯度分析

颜瑜严1, 2, 杨辽1, *, 王伟胜1, 方晖1, 庄庆威1, 2

1. 中国科学院新疆生态与地理研究所, 乌鲁木齐 830011 2. 中国科学院大学, 北京 100049

以伊犁河谷为研究区, 以1980—2018年5期土地利用数据与DEM数据为基础, 构建景观生态风险指数, 采用空间分析、地形分布指数等方法, 对伊犁河谷近40年景观生态风险及其与地形的关系进行研究, 揭示其景观生态风险时空变化特征及其在各地形梯度下的动态变化规律, 为伊犁河谷景观生态建设、生态环境保护与管理规划提供参考。结果表明: ①1980—2018年, 伊犁河谷土地利用类型以耕地和草地为主; 土地利用变化表现为耕地剧增而草地大量减少; 土地利用转移方向主要为草地向耕地、建设用地和未利用地转移。②伊犁河谷近40年间景观生态风险整体上呈下降趋势, 中生态风险向较低生态风险以及较低生态风险向低生态风险的转移明显。③伊犁河谷景观生态风险呈现出东高西低, 南北高中间低的空间分布格局, 具有较强的空间集聚效应, 以低—低聚集和高—高聚集为主。④伊犁河谷不同等级景观生态风险及转移在各地形梯度上的分布差异显著; 地形特征与人类活动的干扰是引起伊犁河谷地区景观生态风险随地形变化的主要因素。

地形梯度; 土地利用变化; 景观生态风险; 空间自相关; 伊犁河谷

0 前言

生态风险是指生态系统及其组分受到外界压力而产生的不利生态影响的可能性[1-2]。土地利用是地表景观在时间和空间维度上的动态变化过程[3-4], 是生态环境的重要组成部分, 对区域生态风险起着重要作用。景观生态风险评价是在自然或人为因素的干扰下对景观格局与景观生态过程间的相互作用产生影响的一种评价方法[5], 它能够快速识别土地利用异质性产生的干扰与生态系统自身的脆弱性[6]。因此, 景观生态风险评价也是以土地利用变化为诱因的生态风险评价方式[7-9]。地形特征是影响人类活动、土地利用方式与布局的重要因素, 决定了区域景观格局, 进而影响了景观生态风险的空间分布[10]。对景观生态风险与地形的关系进行分析, 可以揭示景观生态风险在地形作用下空间分布与变化的规律。

近年来, 基于景观格局的生态风险研究主要是通过景观分析法在流域[11-12]、绿洲[8,13]、海岸带[14]等自然地域以及矿区[15]、行政区[16-17]等人文地域上对区域景观生态风险及其时空变化进行评价与分析。由于地形对区域景观格局与人类活动的影响, 使得景观生态风险在不同地形条件下的空间分布规律较为复杂[10,18]。当前对景观生态风险与地形的关系的研究主要集中在生态风险指数对地形的简单响应[19]以及通过地形分布指数描述生态风险在单一地形因子上的分布状况[18,10], 而深入探究景观生态风险及其变化情况与综合地形因素关系的研究较少。伊犁河谷地处生态系统极不稳定的干旱区, 地形条件复杂。二十世纪以来, 伊犁河谷地区大量耕地被开发, 且新开发的耕地多处于土层薄、海拔较高的地域, 同时由于山区降水量较大, 容易发生水土流失, 威胁生态安全[20-21]。鉴于此, 本文根据伊犁河谷地区1980—2018年5个时期的相关数据, 构建景观生态风险指数, 对该区域进行景观生态风险评估, 分析伊犁河谷地区景观生态风险时空分异特征, 同时结合地形分布指数探究该区域景观生态风险及其变化与地形的关系, 为伊犁河谷地区景观生态建设与生态环境保护提供科学参考和决策依据。

1 研究区概况

伊犁河谷位于新疆维吾尔自治区天山山脉西段, 三面环山, 地理位置80°09—′84°56′E, 42°14′—44°50′N(图1)。该地区地形复杂, 整体地势东高西低, 气候温和湿润, 属于温带大陆性半湿润的荒漠气候, 平原地区年降水200—500 mm, 高海拔山区可达800 mm, 年均温10.4℃左右, 平均日照为2800 h, 是新疆主要的畜牧、烟叶、糖油料生产基地[20-21]。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

本文所用遥感数据来源于美国地质调查局(http: //glovis.usgs.gov/), 包括2000—2018年Landsat TM/ OLI数据, 轨道号为P144/R30、P145/R29、P145/R30、P146/R29、P146/R30、P147/R29、P147/R30、P147R31, 空间分辨率为30 m, 时相为植被生长茂盛的6—10月, 整体云量低于10%; 1980年和1990年土地利用数据来源于中国科学院国家级资源环境宏观遥感调查项目组, 空间分辨率为30 m; DEM数据来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/), 空间分辨率为30 m。

在ENVI软件中对获取的3期遥感影像进行大气校正、数据镶嵌与裁剪等工作, 根据全国土地利用现状分类标准(GB/T2010-2017), 结合中国科学院新疆生态与地理研究所对地观测与系统模拟实验室提供的2000—2010年新疆耕地和农业生态与荒漠化遥感监测数据、新疆2018年农作物面积遥感测量实地调查数据, 将研究区土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地共6类。在ArcGIS软件中进行人机交互解译, 形成伊犁河谷地区2000年、2010年与2018年3个时期的土地利用数据, 解译结果的Kappa系数分别为0.813、0.806和0.837, 综合分类精度均达到82.7%以上。

图1 研究区域(审图号:新S(2018)003号)

Figure 1 The study area

利用DEM高程数据, 计算研究区的坡度与地形位指数数据。根据间隔数据相等的原则将高程划分为529—1000 m, 1000—1500 m, 1500—2000 m, 2000—2500 m, >2500 m共5个等级, 分别用I、II、III、IV、V表示, 参照全国第二次土地调查的耕地坡度分级标准, 将坡度划分为0—2o, 2o—6o, 6o—15o, 15o—25o, >25o共5个等级, 分别用I、II、III、IV、V表示, 按照高程和坡度等级的分割点对应计算地形位指数等级的分割点, 将地形位指数划分为0.23—0.45, 0.45—0.64, 0.64—0.79, 0.79—1.02, >1.02共5个等级, 分别用I、II、III、IV、V表示。

2.2 研究方法

2.2.1 地形位指数

地形位指数可以避免单一地形因子不能全面对地形特征进行表征的问题, 公式为[22]:

2.2.2 分布指数

分布指数反映不同地类在各地形位区间上的分布状况, 用于消除地形梯度位分段和各土地利用类型面积差异的影响[24], 公式为[25]:

式中:为分布指数;为土地利用类型;为地形梯度级别;S第种地类在第级地形梯度内的面积;S为研究区第种地类的总面积;S为研究区第级地形梯度的面积;S为研究区总面积。当>1 时, 表示某地形因子下, 第级地形梯度区域内地类处于优势分布, 且值越大, 优势度越高; 反之, 则优势度越低[18]。

2.2.3 景观生态风险指数

景观生态风险指数表示一个评价单元内综合生态损失度的相对大小, 即评价单元内生态风险大小[24],公式为[26]:

式中:ERI为第个评价单元的景观生态风险指数;A为第个评价单元内景观类型I的面积;A为第个评价单元的面积;R为景观损失度指数, 表示不同景观类型所代表的生态系统受到外界干扰时, 其自然属性损失的程度[27-28], 公式为:

式中:F为景观脆弱度指数, 反映不同景观类型抵御外部干扰能力的大小[29], 由专家打分赋值归一化获得[24];S为景观干扰度指数, 反映不同景观受到干扰的程度[18,26,30], 公式为:

式中:C、N、D分别为景观破碎度指数、景观分离度指数和景观优势度指数, 具体公式参见相关文献[27,31-32];、、为C、N、D的权重, 根据研究区实际情况, 结合相关研究成果[18,26,30], 分别赋值0.5、0.3、0.2。

按照景观斑块的平均面积2—5倍的原则[33], 采用10 km×10 km的网格对伊犁河谷进行等间距采样, 得到630个评价单元。通过Fragstas4.2软件计算每个评价单元的相关景观格局指数, 利用景观干扰度指数、景观脆弱度指数、景观损失度指数构建景观生态风险指数。基于各评价单元的生态风险值,进行克里格插值。根据插值结果, 利用自然断点法将研究区景观生态风险划分为5个等级: 低生态风险(≤0.1116)、较低生态风险(0.1116<≤0.1269)、中生态风险(0.1269<≤0.1389)、较高生态风险(0.1389<≤0.1509)、高生态风险(≥0.1509)。

2.2.4 转移矩阵

使用转移矩阵描述整个研究期内各土地利用类型、各景观生态风险等级的转移方向与转移数量等情况, 揭示土地利用、景观生态风险的时空动态特征。其具体计算公式参见相关文献[34]。

2.2.5 空间自相关分析

空间自相关分析可以表征某一变量在空间上是否相关与相关程度[35], 包括全局自相关分析和局部自相关分析。全局自相关一般采用全局Moran’指数, 它可用于检验某要素的属性值在整个区域内的空间相关性。在一定显著水平下, Moran’>0表示正的空间自相关; Moran’<0表示负的空间自相关; Moran’=0表示不存在空间自相关。局部自相关一般采用LISA指数, 其实质是将Moran’分解到每个区域单元, 通过形成LISA类聚图来反映局部空间的聚集程度。Moran’指数和LISA指数的具体计算公式及说明参见相关文献[36]。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化分析

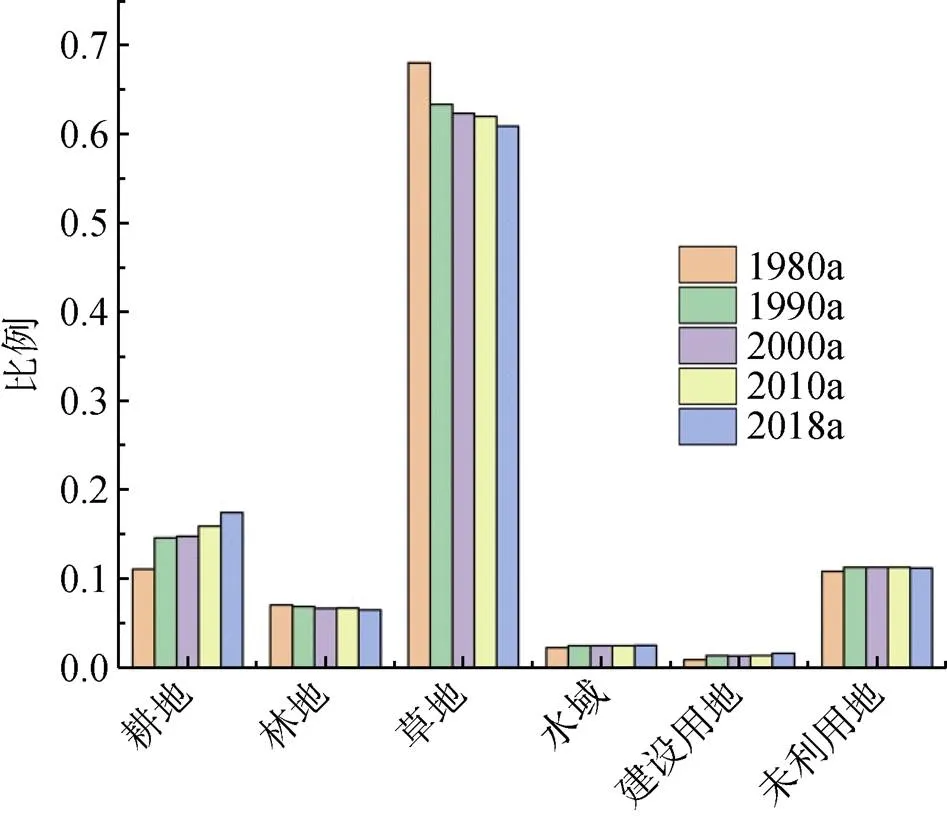

由伊犁河谷1980—2018年各土地利用类型面积变化(图2)可知, 伊犁河谷土地利用类型以耕地和草地为主, 共占总面积的77.9%以上。在1980—2018年间, 耕地、建设用地、水域和未利用地面积呈现增加趋势, 草地、林地面积呈现下降趋势。

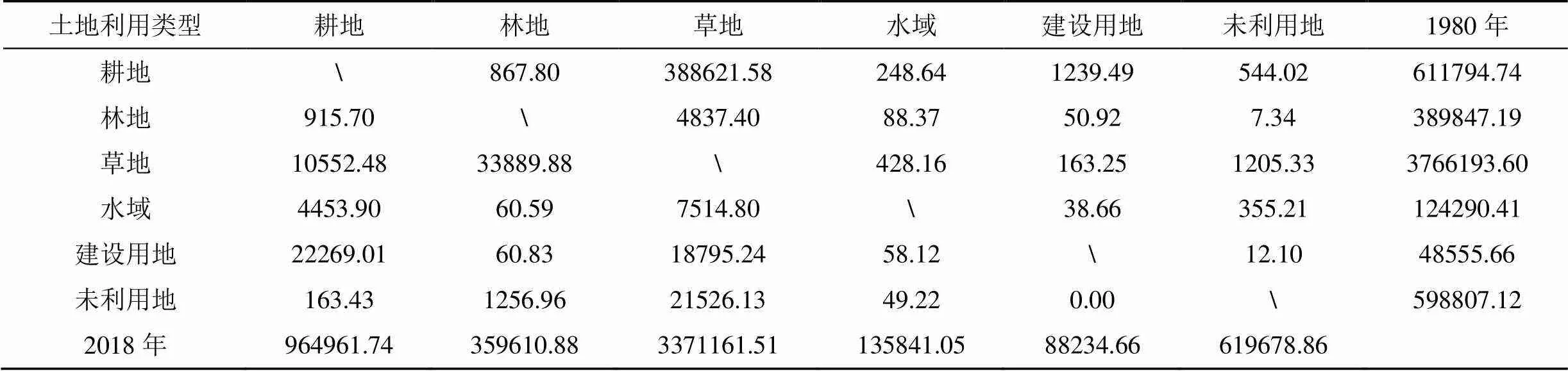

结合伊犁河谷1980—2018年土地利用转移矩阵(表1), 在1980—2018年间, 耕地增加面积占伊犁河谷总面积的6.38%, 增幅为57.7%, 增加的耕地主要由草地转化而来, 占耕地增加量的99.2%。建设用地增加迅速, 主要由耕地和草地转化而来, 分别占建设用地增加量的54.0%和45.6%。水域和未利用地面积分别增加了9.3%和3.5%。草地和林地减少的面积占伊犁河谷总面积的比例分别为7.13%和0.55%, 草地主要转化为耕地、未利用地和建设用地, 林地主要转化为草地、未利用地和耕地, 在研究期间, 草地减幅为10.5%, 林地减幅为7.8%。

图2 伊犁河谷1980—2018年土地利用变化

Figure 2 Land use change in Ili valley from 1980 to 2018

3.2 景观生态风险时空变化分析

伊犁河谷地区近40年来景观生态风险整体上呈下降趋势, 说明该地区生态环境对外界的抗干扰能力呈现出增强趋势。主要由于人类对研究区土地的开发利用强度不断加深, 人为因素对土地利用变化的影响越来越显著。同时, 耕地面积快速增加, 从整体降低了生态风险程度, 这与相关干旱区景观生态风险研究得出的结论基本一致[13,28,37,38]。

在生态风险空间分布上, 由1980—2018年5期生态风险等级空间分布(图3)可知, 伊犁河谷生态风险空间差异明显, 呈现出东高西低, 南北高中间低的空间分布格局。较高生态风险和高生态风险主要分布在伊犁河谷的边缘地区, 此区域以未利用地、积雪与永久冰川、林地为主, 景观类型较为单一, 景观损失度和景观脆弱度均较大, 故生态风险较高; 中生态风险区域主要分布在较低生态风险区域和较高生态风险区域之间, 该区域以草地为主; 低生态风险和较低生态风险主要分布在研究区的中部, 以耕地和草地景观为主, 且分布集中, 面积较大, 景观破碎度和景观脆弱度相对较低, 因此生态风险程度也相对较低。

表1 伊犁河谷1980-2018年土地利用转移矩阵(面积/hm2)

注: “”表示各类别自身的转移, 故不做统计, 下表同

图3 1980-2018年伊犁河谷景观生态风险空间分布

Figure 3 Spatial distribution of landscape ecological risk in Ili Valley in 1980-2018

在生态风险动态变化上, 由伊犁河谷各等级生态风险面积变化(图4)与伊犁河谷1980—2018年生态风险转移矩阵(表2)可知, 整个研究期内, 伊犁河谷地区各等级生态风险面积变化显著, 以较低生态风险、中生态风险和较高生态风险为主。

1980—1990年, 低生态风险和较低生态风险面积呈增加趋势, 增加面积分别占伊犁河谷总面积的5.01%和13.02%; 中生态风险、较高生态风险和高生态风险面积呈减少趋势, 减小面积分别占伊犁河谷总面积的5.84%、8.55%和3.52%。低生态风险主要由较低生态风险和中生态风险转换而来, 较低生态风险主要由中生态风险和较高生态风险转换而来。1990—2000年, 各等级生态风险面积变化较小, 低生态风险、较低生态风险、较高生态风险和高生态风险面积表现为小幅度减小, 中生态风险面积略微升高。2000—2010年, 各等级生态风险的面积变化最大的是低生态风险和中生态风险, 其中, 低生态风险面积增加23.39%, 主要是由较低生态风险转化而来; 中生态风险面积减少5.15%, 主要转换为较低生态风险。2010—2018年, 较低生态风险和中生态风险面积减少, 主要转换为低生态风险和较高生态风险, 占伊犁河谷总面积的10.12%; 低生态风险、较高生态风险和高生态风险面积增加, 分别占伊犁河谷总面积的2.58%、4.36%和3.17%。

3.3 景观生态风险空间自相关分析

1980年、1990年、2000年、2010年和2018年的全局Moran’指数分别为0.404、0.434、0.431、0.452、0.493, 均大于0, 且通过正态分布显著性检验, 这表明伊犁河谷地区景观生态风险值在空间上存在着空间集聚效应。

图4 1980-2018年伊犁河谷各等级生态风险面积变化

Figure 4 Changes in ecological risk area of various grades in Ili valley from 1980 to 2018

表2 伊犁河谷1980-2018年生态风险转移矩阵(面积/hm2)

从局部空间自相关的聚集程度(图5)可以看出, 伊犁河谷地区在1980—2018年生态风险指数空间分布均以低—低聚集和高—高聚集为主。高值聚集区主要分布在霍城县北部、尼勒克县北部和东南部、新源县和特克斯县南部以及昭苏县南部和西南部, 低值聚集区主要集中在霍城县的南部和西南部、伊宁市南部、伊宁县西南部、巩留县东北部、新源县北部、昭苏县西北部以及察布查尔锡伯自治县北部。分时段看, 1980—1990年、2000—2010年和2010—2018年Moran’指数呈上升趋势, 1990—2000年基本保持不变。1980-2000年发生变化的区域主要为新源县北部、昭苏县西北部与尼勒克县东南部, 主要表现为低值聚集区在新源县北部、昭苏县西北部的扩张以及高值聚集区在尼勒克县东南部的扩张; 2000—2018年发生变化的区域主要是察布查尔锡伯自治县北部、昭苏县北部与特克斯县北部, 主要表现为低值聚集区在察布查尔锡伯自治县北部由北向南扩张, 在昭苏县北部由西北向北部扩张。

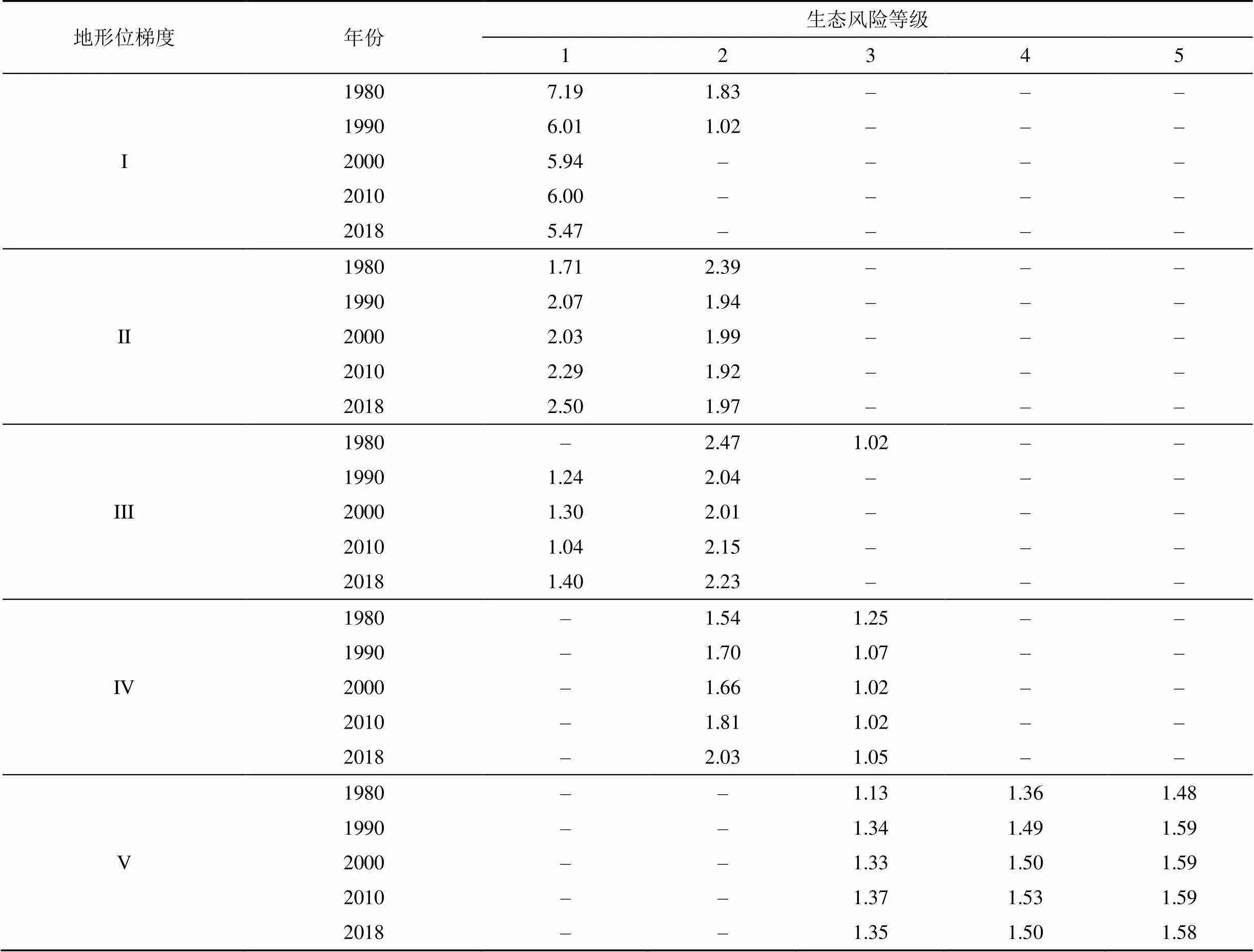

3.4 景观生态风险地形梯度分析

表3—5分别为各生态风险等级在高程、坡度与地形位梯度上的分布指数; 表6为1980—2018年主要生态风险等级转移类型在高程、坡度与地形位梯度上的分布指数; 数字1—5分别表示由低到高5个级别的生态风险; I—V分别为由低到高5个等级的地形梯度; 数值区为分布指数, 当<1时不统计。

由表3—5可知, 不同等级的生态风险在各地形梯度上的分布差异明显。低生态风险的优势分布区域集中于高程低、坡度较小的较低地形位梯度区域。在高程上的优势区域主要为529—1000米的第I级高程梯度区域; 在坡度上的优势区域主要为0—6o的第I—II级坡度梯度区域; 在地形位梯度上的优势区域为第I—III级地形位梯度区域。根据低生态风险在整个研究期各地形梯度的优势分布指数变化情况, 其在第I级高程梯度、坡度梯度和地形位梯度区域的分布指数总体上呈下降趋势, 而在第II级坡度梯度与第II—III级地形位梯度区域的分布指数呈上升趋势, 表明1980—2018年间, 人类在较低地形位梯度区域的活动持续加大, 造成该区域景观类型及其生态风险指数发生改变, 使得该区域低生态风险的优势度降低, 同时, 随着耕地的快速扩张, 低生态风险表现出向更高地形位梯度发展的趋势。

较低生态风险优势分布区域较为广泛, 同时也具有一定的差异。在高程上的优势分布区域为529—2000 m第I—III级高程梯度; 在坡度上的优势区域主要为0—15o的第I—III级坡度梯度区域; 在地形位上的优势区域为第I—IV级地形位梯度区域。其在第I级高程梯度、第I—II级坡度梯度与第I—III级地形位梯度上的分布指数整体上呈减小趋势, 并在2018年的高程梯度、2000—2018年的地形位梯度上失去优势分布, 同时, 较低生态风险在第II—III级高程梯度、第III级坡度梯度与第IV级地形位梯度上的分布指数总体上表现为增加趋势, 表明人类活动的增加, 使较低生态风险在高程低、坡度小的低地形位梯度区域优势度降低甚至失去优势分布, 并向更高海拔、更高坡度的更高地形梯度移动。

中生态风险在高程上的优势区域主要为大于1500 m的第III—V级高程梯度区域; 在坡度上的优势区域主要为大于6o的第III—V级坡度梯度区域; 在地形位上的优势区域为第IV—V级地形位梯度区域。在整个研究期间, 除在高程梯度上的优势分布指数具有一定程度的波动外, 在坡度梯度与地形位梯度上的优势程度都较为均一, 这是由于该区域以草地景观为主, 土地利用强度较小。

图5 伊犁河谷1980-2018年局部空间相关性

Figure 5 Local spatial correlation in Ili valley from 1980 to 2018

表3 1980-2018年伊犁河谷各生态风险等级在高程梯度上的分布指数

注: “-”表示不处于优势分布, 故不做统计, 下表同

较高生态风险和高生态风险的优势分布区域集中在高程高、坡度大的高地形位梯度区域。在高程上的优势区域主要为大于2000 m的第IV—V级高程梯度区域; 在坡度上的优势区域主要为大于15o的第IV—V级坡度梯度区域; 在地形位上的优势区域为第V级地形位梯度区域。这是由于该区域受自然条件的影响, 以未利用地、积雪与永久冰川、林地为主,这些土地利用景观类型的损失度和脆弱度较大,因此生态风险较大。

由伊犁河谷地区1980—2018年主要生态风险转移类型在地形梯度上的分布指数(表6)可知, 研究期间, 相邻生态风险等级的转移在各地形梯度上的优势分布具有一定的相似性。低生态风险与较低生态风险的转移, 优势分布主要为第I—II高程梯度、第I—III坡度梯度与第I—III地形位梯度区域; 较低生态风险与中生态风险的转移, 优势分布主要为第II—IV高程梯度、第III—V坡度梯度与第III—V地形位梯度; 中生态风险与较高生态风险的转移以及较高生态风险与高生态风险的转移, 优势分布主要为第III—V高程梯度、第III—V坡度梯度与第IV—V地形位梯度。同时, 高等级的生态风险向低等级生态风险的转移有向更低地形梯度移动的趋势。整个研究期间, 除中生态风险向较低生态风险的转移、较低生态风险向中生态风险转移在高程梯度上的优势分布处于同一区域外, 均表现为高一级的生态风险向更低级生态风险的转移向高程更低、坡度更小的低地形梯度移动。

表4 1980-2018年伊犁河谷各生态风险等级在坡度梯度上的分布指数

表5 1980-2018年伊犁河谷各生态风险等级在地形位梯度上的分布指数

表6 伊犁河谷1980-2018年主要生态风险转移类型在地形梯度上的分布指数

续表

4 讨论与结论

4.1 讨论

研究发现, 伊犁河谷地区不同等级景观生态风险及其转移在各地形位梯度上具有显著差异。引起伊犁河谷地区景观生态风险随地形梯度变化的因素可分为内在原因和外在原因。

地形条件是影响伊犁河谷地区景观生态风险空间分布的主要内在因素。该区域地形起伏大, 地形特征决定了其土地利用方式、土地利用结构以及土地利用景观格局的空间分布状况, 使得基于土地利用变化为诱因的景观生态风险随地形的变化呈现出较为复杂的空间分布。此外, 人类活动是造成伊犁河谷地区景观生态风险随地形的变化的主要外在因素, 人类为了满足该地区生活生产的需要, 使该地区在研究期间土地利用方式、土地利用景观格局发生了很大变化, 最突出的即为耕地景观的迅速扩张, 使处于高程较高、坡度较大的较高地形梯度上的草地和林地景观大量减少, 从而导致了该地区原生景观类型的改变以及相应生态风险指数的变化。

地形条件和人类活动的干扰是伊犁河谷地区较高和高景观生态风险的主要风险来源, 其主要原因是这些区域存在未利用地、积雪与永久冰川等脆弱度较高的土地利用景观类型, 因此需要根据这些景观类型的特点, 采取不同的、合理的措施进行保护、改良和利用, 如对荒漠化的耕地景观进行改良, 避免耕地撂荒成为未利用地; 土地开垦应在合适的地域进行, 合理控制耕地的扩张, 退耕还林还草; 因地制宜, 宜农则农、宜牧则牧、宜林则林, 与自然协调发展[39]; 划定生态保护红线, 红线内严格控制人类生活生产。

4.2 结论

(1)1980—2018年, 伊犁河谷地区土地利用结构变化明显, 土地利用类型以耕地和草地为主; 耕地、建设用地、水域和未利用地面积呈现增加趋势, 草地、林地面积呈现下降趋势; 草地主要转化为耕地、未利用地和建设用地, 林地主要转化为草地、未利用地和耕地。

(2)研究期间, 伊犁河谷地区景观生态风险呈下降趋势, 具体表现为低生态风险和较低生态风险区域面积增加, 中生态风险、较高生态风险和高生态风险面积减少; 低生态风险主要由较低生态风险和中生态风险转移而来, 较低生态风险主要由中生态风险和较高生态风险转移而来。

(3)1980—2018年, 伊犁河谷地区生态风险呈现出东高西低, 南北高中间低的空间分布格局; 在空间上具有较强的集聚效应, 以低—低聚集和高—高聚集为主。1980—2000年, 低值聚集区向新源县北部、昭苏县西北部扩张, 高值聚集区向尼勒克县东南部扩张; 2000—2018年, 低值聚集区在察布查尔锡伯自治县北部由北向南扩张, 在昭苏县北部由西北向北部扩张。

(4)1980—2018年, 伊犁河谷地区不同等级景观生态风险及其变化在各地形位梯度上具有显著差异。低生态风险、较低生态风险和中生态风险向坡度大、高程高的高地形位梯度区域移动的趋势显著, 较高生态风险和高生态风险在各地形梯度区域内移动不明显; 相邻生态风险等级的转移在各地形梯度上的优势分布具有一定的相似性, 高等级的生态风险向低等级生态风险转移的优势分布有向更低地形梯度移动的趋势。

[1] 张思锋, 刘晗梦. 生态风险评价方法述评[J]. 生态学报, 2010, 30(10): 2735–2744.

[2] MALEKMOHAMMADI B, BLOUCHI L R. Ecological risk assessment of wetland ecosystems using Multi Criteria Decision Making and Geographic Information System[J]. Ecological Indicators, 2014, 41(6): 133–144.

[3] 吴见, 张艳, 谭靖, 等. 安徽省土地利用地形梯度格局变化分析[J]. 遥感信息, 2016, 31(04): 108–115.

[4] 梁小英, 顾铮鸣, 雷敏, 等. 土地功能与土地利用表征土地系统和景观格局的差异研究——以陕西省蓝田县为例[J]. 自然资源学报, 2014, 29(07): 1127–1135.

[5] 胡绵好, 袁菊红, 蔡静远, 等. 河流城市土地利用景观格局变化及其生态风险分析——以江西省德兴市为例[J]. 生态科学, 2018, 37(01): 78–86.

[6] 张甜, 刘焱序, 彭建, 等. 深圳市景观生态风险多尺度关联分析[J]. 生态学杂志, 2016, 35(09): 2478–2486.

[7] 汪翡翠, 汪东川, 张利辉, 等. 京津冀城市群土地利用生态风险的时空变化分析[J]. 生态学报, 2018, 38(12): 4307– 4316.

[8] 王文杰, 张永福, 王慧杰. 基于GIS干旱区绿洲县域土地利用变化生态风险分析——以新疆泽普县为例[J]. 水土保持研究, 2016, 23(06): 216–220+2.

[9] 周汝佳, 张永战, 何华春. 基于土地利用变化的盐城海岸带生态风险评价[J]. 地理研究, 2016, 35(06): 1017– 1028.

[10] 林国敏, 蔡宏, 康文华, 等. 赤水河中上游坡景观特征动态变化研究[J]. 生态科学, 2019, 38(05): 151–159.

[11] 赵越, 罗志军, 李雅婷, 等. 赣江上游流域景观生态风险的时空分异——从生产-生活-生态空间的视角[J]. 生态学报, 2019, 39(13): 4676–4686.

[12] 李青圃, 张正栋, 万露文, 等. 基于景观生态风险评价的宁江流域景观格局优化[J]. 地理学报, 2019, 74(07): 1420–1437.

[13] 康璇, 王雪梅. 基于景观格局的新疆渭干河-库车河三角洲绿洲的生态风险评价[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2017, 45(08): 139–146+156.

[14] 李月月, 黄义雄, 杨阳, 等. 基于景观结构的福建省沿海生态风险时空特征[J]. 水土保持通报, 2018, 38(04): 241– 246.

[15] 何静, 阴俊齐, 夏倩柔, 等. 硫磺沟矿区景观生态风险评价研究[J]. 新疆环境保护, 2018, 40(02): 21–25+37.

[16] 王飞, 叶长盛, 华吉庆, 等. 南昌市城镇空间扩展与景观生态风险的耦合关系[J]. 生态学报, 2019, 39(04): 1248– 1262.

[17] 白立敏, 修春亮, 冯兴华. 基于土地利用变化的长春市生态风险评价[J]. 生态科学, 2019, 38(03): 26–35.

[18] 刘迪, 陈海, 张敏, 等. 生态脆弱区景观生态风险时空分异及其地形梯度分析——以陕西省米脂县为例[J]. 水土保持研究, 2019, 26(04): 239–244+251.

[19] 胡金龙, 周志翔, 滕明君, 等. 基于土地利用变化的典型喀斯特流域生态风险评估——以漓江流域为例[J]. 应用生态学报, 2017, 28(06): 2003–2012.

[20] 孙慧兰, 李卫红, 陈亚鹏, 等. 新疆伊犁河流域生态服务价值对土地利用变化的响应[J]. 生态学报, 2010, 30(04): 887–894.

[21] 高亚鸣, 孙慧兰. 基于土地分类利用下伊犁河谷地区的生态服务价值研究[J]. 生态科学, 2017, 36(01): 193–200.

[22] 周启刚, 陈丹. 重庆山地都市区土地利用地形特征分异研究[J]. 水土保持研究, 2013, 20(03): 86–91.

[23] 杨斌, 王占岐, 姚小薇, 等. 鄂西北山区土地利用的地形梯度效应与空间结构特征[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(02): 313–321.

[24] 谢小平, 陈芝聪, 王芳, 等. 基于景观格局的太湖流域生态风险评估[J]. 应用生态学报, 2017, 28(10): 3369–3377.

[25] 龚文峰, 袁力, 范文义. 基于地形梯度的哈尔滨市土地利用格局变化分析[J]. 农业工程学报, 2013, 29(02): 250– 259+303.

[26] 许妍, 高俊峰, 赵家虎, 等. 流域生态风险评价研究进展[J]. 生态学报, 2012, 32(01): 284–292.

[27] 谢花林. 基于景观结构和空间统计学的区域生态风险分析[J]. 生态学报, 2008, 28(10): 5020–5026.

[28] 高宾, 李小玉, 李志刚, 等. 基于景观格局的锦州湾沿海经济开发区生态风险分析[J]. 生态学报, 2011, 31(12): 3441–3450.

[29] 位宏, 徐丽萍, 李晓蕾, 等. 博斯腾湖流域景观生态风险评价与时空变化[J]. 环境科学与技术, 2018, 41(S1): 345–351.

[30] 杜宇飞, 李小玉, 高宾, 等. 辽宁沿海城市带生态风险综合评价[J]. 生态学杂志, 2012, 31(11): 2877–2883.

[31] 万荣荣, 杨桂山. 太湖流域土地利用与景观格局演变研究[J]. 应用生态学报, 2005, 16(03): 475–480.

[32] 李谢辉, 李景宜. 基于GIS的区域景观生态风险分析——以渭河下游河流沿线区域为例[J]. 干旱区研究, 2008, 25(06): 899–903.

[33] 苏海民, 何爱霞. 基于rs和地统计学的福州市土地利用分析[J]. 自然资源学报, 2010, 25(01): 91–99.

[34] 鲁春阳, 齐磊刚, 桑超杰. 土地利用变化的数学模型解析[J]. 资源开发与市场, 2007, 23(01): 25–27.

[35] ANSELIN L. Local Indicators of Spatial Association— LISA[J]. Geographical Analysis, 1995, 27(02): 93–115.

[36] 巩杰, 谢余初, 赵彩霞, 等. 甘肃白龙江流域景观生态风险评价及其时空分异[J]. 中国环境科学, 2014, 34(08): 2153–2160.

[37] 梁二敏, 张军民, 胡蒙蒙, 等. 新疆玛纳斯河流域景观生态风险评价[J]. 石河子大学学报(自然科学版), 2017, 35(06): 759–765.

[38] 张月, 张飞, 王娟, 等. 基于LUCC的艾比湖区域生态风险评价及预测研究[J]. 中国环境科学, 2016, 36(11): 3465–3474.

[39] 李谢辉. 渭河下游河流沿线区域生态风险评价及管理研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2008.

Analysis of spatial-temporal variation of landscape ecological risk and its terrain gradient in Ili valley

YAN Yuyan1, 2, YANG Liao1, *, WANG Weisheng1, FANG Hui1, ZHUANG Qingwei1, 2

1. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China 2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Taking the Ili valley as the research area,the landscape ecological risk index was constructed on the basis of the remote sensing image data and DEM data of 1980-2018a. Spatial analysis and topographic distribution index were used to study the landscape ecological risk and its relationship with terrainso as to reveal the characteristics of the spatial-temporal change of landscape ecological risk under the terrain gradient in the past 40 years in the Ili valleyand to provide a reference for the landscape ecological construction, ecological environment protection, management and planning of the Ili valley. The results are as follows. (1) From 1980 to 2018, the land-use types in Ili valley weredominated by cultivated land and grassland; land-use change manifested as a sharp increase in cultivated land and a large decrease in grassland; the land-use transfer was mainly the transition from grassland to cultivated land, construction land, and unused land. (2) Over the past 40 years, the landscape ecological risk in the Yili valley has shown a downward trend with obvious transitions from medium ecological risk to lower ecological risk and lower ecological risk to low ecological risk.(3) The landscape ecological risk of the Yili valley exhibited a spatial distribution pattern of east high, west low, north and south high, middle low, and had a strong spatial agglomeration effect, the high-high and low-low patterns were the main ecological risk distribution mode. (4) The distribution of different levels of landscape ecological risks and their shifts in the terrain gradient of Yili valley had significant differences; the interference from human activities and terrain features were the main factors which caused the changes of landscape ecological risks with the terrain in Ili valley.

terrain gradient; land use change; landscape ecological risk; spatial autocorrelation; Ili valley

10.14108/j.cnki.1008-8873.2020.04.017

颜瑜严, 杨辽, 王伟胜, 等. 伊犁河谷景观生态风险时空变化及其地形梯度分析[J]. 生态科学, 2020, 39(4): 125–136.

YAN Yuyan, YANG Liao, WANG Weisheng, et al. Analysis of spatial-temporal variation of landscape ecological risk and its terrain gradient in Ili valley[J]. Ecological Science, 2020, 39(4): 125–136.

X826

A

1008-8873(2020)04-125-11

2019-10-24;

2019-12-26

国家重点研发计划“一带”核心区域生态环境安全监测与应急响应示范(2017YFB0504204)

颜瑜严(1995—), 男, 四川巴中人, 硕士研究生, 主要从事摄影测量与遥感研究。Email:yanyuyan17@mails.ucas.ac.cn

杨辽(1972—), 男, 新疆乌鲁木齐人, 正高级工程师, 主要从事摄影测量与遥感研究。E-mail: m18981213228@163.com