绝版江苏题,绝代人文风

2020-08-21蔡明

2020年高考落下帷幕,作文题目照例引发全民关注和热议。2020年江苏高考作文题依然是考生熟悉的材料作文,融合智能互联网时代发展,彰显了高考命题的前沿性。

一起来回顾下今年的高考作文题。

根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;除诗歌外,文体自选。

同声相应,同气相求。人们总是关注自己喜爱的人和事,久而久之,就会被同类信息所环绕、所塑造。智能互联网时代,这种环绕更加紧密,这种塑造更加可感。你未来的样子,也许就开始于当下一次从心所欲的浏览,一串惺惺相惜的点赞,一回情不自禁的分享,一场突如其来的感动。

难忘“五味调和”

读了这段文字材料之后的第一反应是,想起了2019年江苏高考作文题的材料。

物各有性,水至淡,盐得味。水加水还是水,盐加盐还是盐。酸甜苦辣咸,五味调和,共存相生,百味纷呈。物如此,事犹是,人亦然。

去年的价值取向是同类同质、同声同气相加、叠合是无意义的,“五味调和,共存相生”才会“百味纷呈”。

记得当时,我应约写了一些文字,在充分理解材料“调和”“和而不同”的基础上,我作了补充,并写道:“和”还有另一种景象,那就是同类、同质、同性之间的聚拢、吸引和结合,“同声相应,同气相求。”(《易·乾》),同样的声音能够产生共鸣,同样的气味也会相互融合。说的正是“和”的又一层意义。(见《“和实生物,同则不继”——从2019年江苏高考作文题目说起》载《莫愁·家庭教育》2019年9期)

“同声相应,同气相求”这句话后,还有“水流湿,火就燥,云从龙,风从虎。”水往低湿处流,火朝干燥处烧;云从神龙舞,风跟猛虎啸。这是“同声相应,同气相求”的自然现象列举。

这种事,人懂,自然也懂。如今,信息更懂。

互联网时代,手机能敏锐地捕捉住你“一次从心所欲的浏览”,源源不断地向你精准推送与之相近、相关的信息,不断固化你的认知,参与你的信息收集、加工、贮存和输出,这样的紧密环绕,这样的可感塑造,让你无法离开手机生活,于是出现了互联网时代无法逃离的依赖性和人群聚合、生长的极化现象。这一现象,有一个非常形象的表达叫“信息茧房”。信息如春蚕吐丝般自成茧房,你会不知不觉地沉浸其中,迷失自我,裹挟前行。

从这一层出发,其实今年的高考作文题,应该是去年价值讨论的继续和扩大,是话题的另一面。今年关注“同”中“顺”成长,去年思考“异”中“和”发展,既有拓展和变化,又有延续和相承。

因而,这样的一道作文命题,关注的是新媒体、融媒体时代的生存智慧,体现的依旧是人文情怀和与时俱进的品质,是江苏自主作文命题始终坚守灵动大气、人文品质的一次完美收官。

浅说慢聊“四句话”

江苏高考作文赋分值是70分。要求一道如此分值的高考作文题,没有一些审题的难度是不可能的。

今年作文材料依然是四句话,但文字量比去年的一倍还多。因为文字量多,对材料的理解,自然会有一种挑战的快感,即使偶感小难,也可以理解和能够接受。

第一句话,“同声相应,同气相求”,虽出自《易·乾》,但无须考生从孔子释乾卦九五阳爻的语言環境去考证。这八个字,考生应该非常熟悉,只要理解字面意思,就不会影响对材料的阅读和理解。物以类聚,人以群分。五行、信仰、兴趣、爱好、意见等相同的人往往互相响应,自然地聚合在一起,正所谓呼朋引伴,志同道合。即使是对待优秀传统文化的传承,我们也应该遵循古为今用的基本准则,切不可泥古不化。

“同声相应,同气相求”,此乃人类生活、人际交往中较为普遍的一种存在,一种现象,一种常态。“同”和“趋同”,因同而互感、共鸣、融合、互助,这是古人的观念,也是今人的选择。“同声相应,同气相求”是优秀的传统文化,是今天解决复杂问题的借鉴,当然也是这段话题语境中的关键立意之一。

第二句话,紧承第一句,并作自然延伸。“人们总是关注自己喜爱的人和事”,揭示出“同声相应,同气相求”这一现象背后的原因之一,是目的、兴趣、心理、情感、审美、文化、习惯等相互喜爱所致。“久而久之”之后“就会被同类信息所环绕、所塑造”,指出了“同声相应,同气相求”这一现象所引发的结果或带来的影响。“久而久之”四个字本身,暗示这种“包围”“趋同”“顺应”“同质化”“潜移默化”,用原文表达就是“环绕”“塑造”,是一个漫长渐变的过程。

所谓“紧承第一句”,是从语境、语流方向上讲的。当第一句话说了之后,紧接着我们可以或说出处,或作阐释,或释缘由,或明影响。这里既没有接着说明出处,也没有对这句话进行解释,只是从原因和影响两个维度作了承接,且是先指明原因,后明确结果。这里需要强调的是即使从原因维度的承接,也是根据命题需要,从“喜爱”这个方向作出了归因。事实上,“同声相应,同气相求”,有时并非因为“喜爱”,而就是因为环境、文化、习俗、种族等某种方面的相同和一致,无所谓情感上的喜爱与否。因此,“总是”二字似乎是有意留给同学们去求异的一个发挥点。

所谓“自然延伸”,除了从语境、语流上显得自然外,也在不知不觉中把“同声”“同气”延伸到了“同类信息”,貌似拓展,实质上在这一句中只与“喜爱的人和事”表义相同;把“相应”“相求”拽拉、聚焦成“所环绕、所塑造”,似乎都在变窄。特别是“相”在这里应该是“互相”,可以是信息环绕、塑造人,也可以是人选择和利用信息,也可以互相协调融洽,而“所环绕、所塑造”似乎是被动、单向的。但这种延展和拽拉依旧保持着与“同声相应,同气相求”之间紧密的内在关联。

第三句话,对考生来说,是比较好把握的。表面上看,紧承第二句话的“环绕”和“塑造”,基于“智能互联网时代”,用“更加紧密”“更加可感”来强调“被同类信息所环绕、所塑造”的程度、强度、速度和显示度。言下之意,这种影响更加凸显,在智能化互联网时代悄然变成精准投送的信息催化和反复固化,“渐变”已被“速变”“剧变”“裂变”“同质化”“极化”所取代。而从内在联系上来说,也可以看作是对第一句“同声相应,同气相求”从影响这个维度的进一步陈述或智能互联网时代的这种影响的特别突出的强调。

这二三两句话,在承接第一句的同时,强化了“智能互联网时代”这样的环境背景,悄悄地引入了新传学中的“信息茧房”的概念。在信息传播中,公众自身的信息需求并非是全方位的,故而公众只会注意自己选择的东西和使自己愉悦的通讯领域,久而久之,会将自身桎梏于蚕茧一般的“茧房”中。也就是说,网络信息庞大,个人不可能做到全盘接收,必须做出选择,而在作出选择行为时,必然受到选择性心理的影响,依据个人的喜好、需要进行过滤和选择,以保持集中的注意力和心理上的舒适感,正是这种选择性的心理导致了“信息茧房”的出现。

当然,对于考生来说,你可以不知道新传媒学中的“信息茧房”,你只要有网上浏览和使用智能手机的经历和体验,你也就不难理解这二、三句的意思。

第四句话,如果孤立地看,是在说当下对未来的影响,说当下的偶然会对未来人生的必然所带来的意义。再进一步说,是当下智能互联网时代的一次或一串行为,说不定就是你未来人生发展的方向或状態。

事实上,这句话不能孤立地看,因为这是在这个语境中的最后一句话。如同我们不能无限放任自己的个性一样,因为,你永远是群体中的一员。

从本质上看,第四句话,依然紧承前面三句话。往近里看,直接紧承第三句话的两个“更加”,用“也许”一词,列举出多种看似智能互联网时代的生活行为的“偶然”所引发甚至是可能导致的关于未来人生发展的“必然”,并借排比的语势一气呵成。“也许”是逻辑上的或然,是事理上的假设,也是语气上的猜度;这里的“浏览”“点赞”“分享”“感动”看似是当下智能化时代的生活行为的列举,事实上,正是对这则材料“基于智能互联网”语境的反复强调。

我把三四两句话,通俗地表达一下,即智能互联网时代,同类信息对人的影响(环绕、塑造)会更加突出(更加紧密,更加可感),甚至当下的点赞行为,也可能会影响你的未来。换句话说,你未来的发展,也许正是源于你当初情不自禁地分享。

此时你会发现,从义理上看,依旧是和前三句一脉相承。或许你会疑问,为什么呢?其实前文已经回答了,那是因为你点赞的内容是你喜欢的,于是被智能互联网大数据捕捉记录,它会源源不断地、精准地向你投送这类相同信息,久而久之,你就会被这些同类信息环绕着、塑造着,被“信息茧房”了,包括你的未来。

这一句与前面不同的是,用了一组排比句式,特别文艺范。一口气列举了“浏览”“点赞”“分享”“感动”的四种网络生活行为,又在每种行为之前加上一个带有情感的四字修饰语,铺陈而修饰的语言,特别富有叙事性、情感性和鼓动性。看上去语言表达的风格似乎与前三句逻辑推演式的不一致。事实上,正是这样的变化,才能引起考生的疑问,进而关注,引发你回到关于智能互联网时代“同声相应,同气相求”这一现象的冷静、深刻的理性思考。你是心甘情愿地被“茧房”呢?还是要破茧而飞呢?智能互联网环境中,人到底应该怎么生活、学习和研究,又该如何规划和发展自己。

当然,从人文性出发,这对考生打开思路和选择材料也是一个重要的提示。也许,这正是江苏命题人人文大爱的再次传达。

如果把材料中提及到的“人”“事”“同类信息”做一个提取概括的话,这段话的主题或许可以用一句大家非常熟悉也相当质朴的话来表达,人往往是在自己喜爱的环境影响下成长的,换言之,“每个人都是环境的产物”。

如此,便会发现侧重于理性思辨的话语情境,似乎是非常专业的“信息茧房”材料,原来也可以是一个关乎人的成长,特别是人与环境、人与信息之间关系的这一非常熟悉的生态学话题,而言说语境本身,恰恰留给了考生偌大的思考空间和多重的思考选择。而没有如智能互联网时代的信息那样去环绕考生,把命题人的价值观强行给考生。

四句话自引用始,至排比终,虽每句话的表达重心并不完全相同,表达基于的角度和背景也不完全一致,一环紧套一环,围绕“同声相应,同气相求”所触发的内在的理性逻辑还是清晰可辨的。这四句话,更像是一篇学者论文的内容提要,当然,也很像一篇短论的写作提纲。其实,这也是江苏命题多年的思维方式和文化风貌。

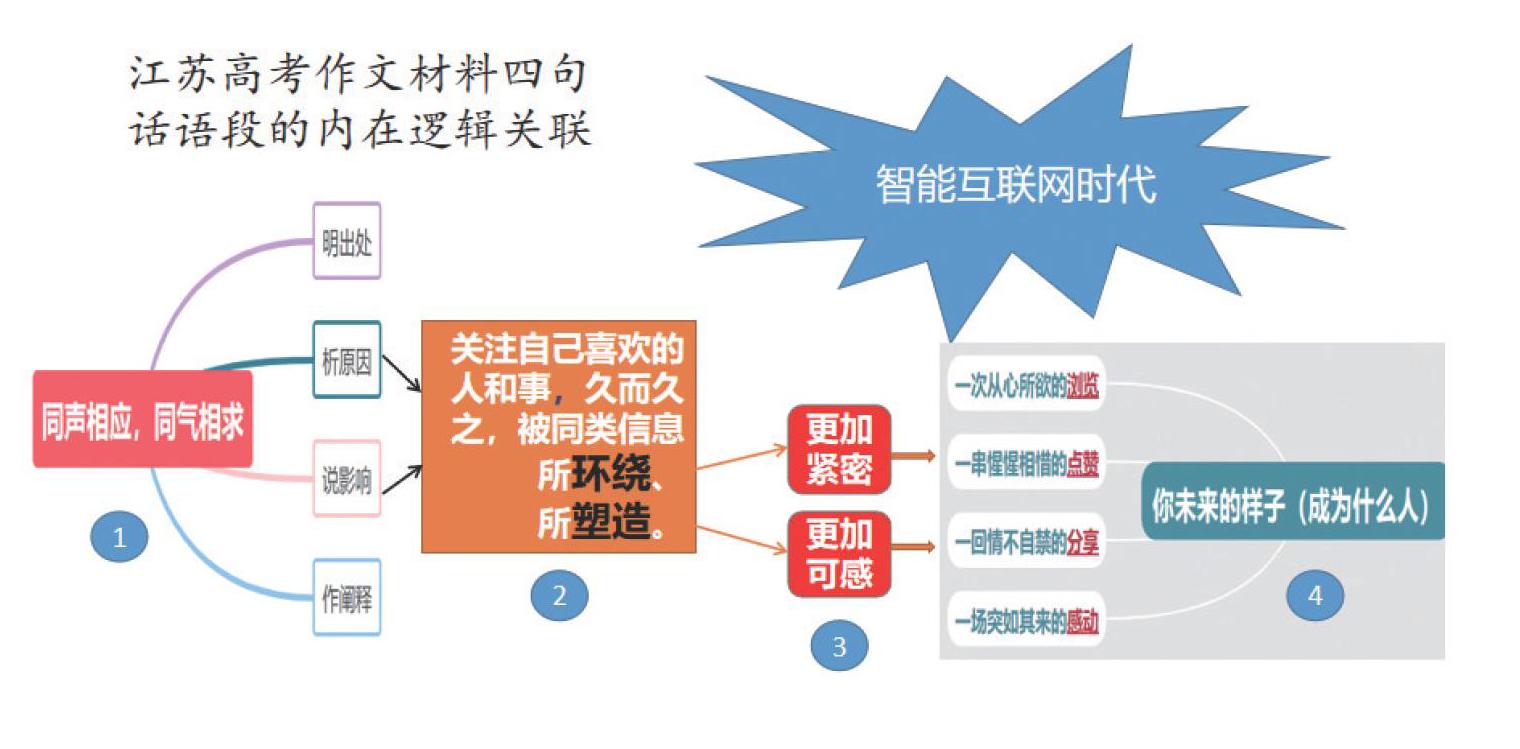

如下示意图,可以再次帮助我们直观地理解这一内在的逻辑关系。

“写”是一件容易的事

当我们理解了材料想传达的价值判断、思想或观点时,写作一篇800字的文章就变得容易了。

1.对于只想求稳的同学来说,只要顺着材料,也就是命题人的思路,即材料的四句话写下去,阐发“提纲”中的主要概念,抓住重要的关键词适当分析,佐以恰当的实例加以证明,再适当穿插理论依据,联系个人生活实际和互联网现象,一篇中规中矩的议论文章也就顺利完成了。

2.如果你想写成记叙文,事实上,北京卷第二题的提示语就是一个不错的参考:

当今时代,我们每天都会面对各种各样的信息。其中有一条信息,或引发了你的感悟,或影响了你的生活,或令你振奋,或使你愧疚,或让你学会辨别真伪……

当然,你在考场上不可能知道同时进行的北京考题是什么样,这不要紧,你只要关注材料中的第三句和第四句,尤其是第四句的温馨提示,你自然会找到故事写作的素材。

3.爱琢磨的同学,若能紧抓住“环绕”“塑造”这两个关键词语,去展开个人成长与独特环境、小环境之间的影响与反影响去思考写作,提倡择善而从、随乡入俗的适应性、社会化成长,也强调完善自我、强大自我的个性化、主动性成长,进而改善与影响成长的小生态,这就是一个不错的选择。

4.你也可以用自己擅长的批判思维去写作,即使是智能化互联网时代,作为独立的、个体的、有担当责任的“我”,不能为海量信息的环绕而淹没自我,也不能“被塑造”,被信息时代所绑架,在各种突变面前束手无策。正如今年上海的高考作文题所质疑的那样:“世上许多重要的转折是在意想不到时发生的,这是否意味着人对事物发展进程无能为力?是信息在塑造人,还是人在利用信息,这是一个非常严肃的命题。

5.关注自我,关注人与时代、社会的同学,自然会留心和介意材料中的各种关系,求同心理与求同文化、过去当下与未来之间的关系,人与环境之间的关系,以及种种关系的不同时代表征。智能化互联网时代的生活与交际、学习与教育、文化与发展,换个角度说,人与信息、人与工具、人与科技的影响不能只是单向的,一定是双向的,互补的,复杂的,多元的,不同的个体、群體的体验是不一样的。把自己的成长放进去,把智能互联网时代放进去,我们就会写出一篇篇有体验、有故事、有思想的好文章。

6.当然,你有足够的胆识,也可以从这一段材料的概念转换和判断转移等变化入手,比如,把“同声”“同气”转换成“喜爱的人和事”,继而又转换成“同类信息”;把“相应”和“相求”置换成“所环绕”“所塑造”;还有“从心所欲”“情不自禁”这些强调个体主观随性的修饰语的表达与人们在智能互联网时代的“被环绕”“被塑造”之间的看似矛盾,以及“人们总是”的一概而论与客观存在之间的差异等等这些命题预留给我们的空间。然后,去阐述生活在国际形势瞬息万变、竞争异常残酷的智能互联网时代的我们应该怎么去积极面对信息:长知识更要长见识,借助大数据,运用信息化工具化,立足国情当下,做新时代的弄潮儿。

一句话,只要是我们自己的选择,只要有我们自己的思考和经历,去表达我们的理性识见和时代声音,去叙说我们的成长体验和生活故事,这篇高考作文就会还有多种角度,更有多种写法。

从来没有摔倒的人,无法感受到站立的价值。在失败和失误中成长才是真正刻骨铭心的成长。这是人生的真谛,也是写作的真理。

考场的真正意义不在结果,而在山重水复的过程。万一迷走神经左右了我们,只在“人们总是关注自己喜爱的人和事”这个点上“动感情”;万一我们把“未来”与“四个一”直接搭在一起,在“偶然性”上做文章;万一不小心脱离了智能互联网的语境……那么,也不要有过多的担心,毕竟那也是一种角度,我们只要做到写满800字,能够入情入理,内容充实,足以明证“尽吾力”“尽人事”,且可以无悔矣。

2020年的高考,注定是你们这一代人的逗号,你们的明天会有更多挑战,你们的未来一定更加美好。

蔡明:江苏省妇联“莫愁家庭教育”名师名家工作室领衔人,特级教师,教授级中学高级教师。

编辑 巴恬恬 365584260@qq.com