急性心肌梗塞病人在急诊科的急救护理分析

2020-08-21单莉

单 莉

(江苏省徐州矿务集团总医院急诊科,江苏 徐州 221006)

根据我国医学研究来说,急性心肌梗塞作为常见的心脑血管疾病类型,是由于持久而严重的心肌缺血造成部分心肌急性坏死而出现发病现象。此病发病较急,病情凶险,极其容易造成死亡,致死率较高。急性心肌梗塞的典型症状主要以严重而持续的胸部疼痛,并常并发心力衰竭、心律失常、休克,并导致心脏猝死的并发症。近几年,我国急性心肌梗塞发病率呈上升趋势,想要降低急性心肌梗塞的死亡率,提高患者的治疗效果,因此需要观察病情,早起诊断,及时抢救,进行有效的护理。本文针对我院收治的80例急诊科急性心肌梗塞病人进行了急救护理,获得良好的抢救效果,改善了患者的治愈率,现将报道如下[1]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

根据我院近两年来急诊科收治的80例急性心肌梗塞患者作为研究对象,男44例、女36例;年龄35~85岁,平均(59.03±3.18)。入院后,对80例患者进行临床症状实施心肌酶、心电图等各项检查确诊为急性心肌梗塞。诊断结果显示:有急性下壁梗塞25例、广泛前壁梗塞20例、后侧壁心肌梗塞10例,合并糖尿病8例、高血压17例[2]。

1.2 方法分析

急诊科的急救护理措施如下:

1.2.1 实时监控患者的病情

首先,医护人员需要对患者的病情进行密切监测,杜绝患者出现其他并发症,例如:严重心律失常、休克、心力衰竭等现象,借助动态心电监护方式监测患者的生命体征变化,有效记录患者的呼吸、血压、心率、血氧饱和度变化情况。一旦发现患者病情恶劣变化,需要立即通知医生实施急救措施,及时抢救患者的生命。

1.2.2 吸氧护理

在急救护理过程中吸氧治疗是极为重要的环节,吸氧可以改善患者的心肌缺氧,减少梗塞区。患者的吸氧治疗、吸氧浓度是根据心梗患者疼痛程度和血氧饱和度为参考的,实时进行氧量调节。如果患者的梗死症状缓解后需要调节低流量给患者供氧。当患者在饮食或排便时出现剧烈胸痛或心前区疼痛症状,护理人员需要立即给氧,以增加心肌氧的供应,减轻缺血和疼痛,降低急性发作的可能性。

1.2.3 疼痛护理

急性心肌梗塞患者的心前区出现压榨疼,同时伴有剧烈的胸痛,疼痛感增加心肌耗氧量,不断扩大心肌梗塞的面积。基于此,护理人员需要给予患者有效的止痛药,例如吗啡或哌替啶等药物镇痛,时刻关注患者的疼痛情况,有无呼吸抑制等不良反应。给予硝酸酯类药物应随时监测血压变化。

1.2.4 心力衰竭、心律失常

主要以急性左心衰竭为主,发生率40%,医护人员需要密切观察患者的心率、呼吸变化情况。当患者出现严重呼吸困难、发绀、频繁咳嗽、咳粉红色泡沫样痰、心率加快等都需要采取急救措施,此时患者保持半卧位或端坐位,下肢下垂,高流量吸氧6~8 L/min,湿化瓶内加20%~30%乙醇湿化,以利于改善肺泡通气。严格按照医嘱给予强心利尿剂,有效降低心脏前负荷。血管扩张剂应用时定时监测血压。如果患者出现休克现象需要进行抗休克处理,及时抢救。通过心电监护来监测患者的心率情况,一旦患者出现心律失常,需要做好抢救药物和器械的准备,并保证心电监测的质量,合理控制恶性心律失常现象的出现。

1.2.5 心理护理

由于急性心肌梗塞的发病较为突然,患者会出现紧张、不安、焦虑、抑郁的情绪,消极情绪会降低治疗的效果。护理人员在抢救过程中需要有针对性地进行心理护理干预,告知患者治疗的良好进展,减轻患者的心理压力,树立战胜疾病的信心,提高疾病预后的效果。

1.3 观察相关指标变化

所有急性心肌梗塞患者在急诊科进行了急救护理后,计算抢救成功率[3]。

2 结 果

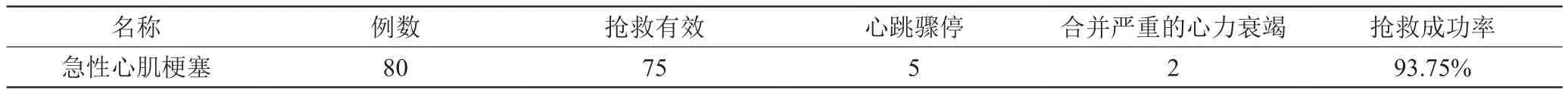

所有患者在进行了急诊科的急救护理后,急救成功率和满意度情况如下表1和表2。

表1 患者的抢救成功率(n,%)

表2 患者的护理满意度情况(n,%)

我们可以看出患者的治疗成功率高达93.75%。总的来说,对急诊科的急性心肌梗塞病人进行急救护理后,护理人员在一定程度上为患者减少疾病带来的痛苦,提升抢救的成功率,也提升了患者的满意度,急诊科的急救护理值得在急性心肌梗塞患者中推广及应用。

3 讨 论

急性心肌梗塞主要发生在中老年人群中,近几年发病率也在逐渐年轻化。此病的发病急、发展速度极快,临床致死率较高,严重威胁着患者的身体健康和生活质量。医护人员需要有效的利用时间,争取在最短的时间内完成各项急救准备,科学的开展急救措施,提高急救的有效率,加快患者的恢复。通过本文的研究对急性心肌梗塞患者进行有效的急救护理,缓解患者的梗死状况,挽救缺血心肌、改善患者的预后情况,提高患者的生命质量。由此可看出急性心肌梗塞患者在急诊科进行急救护理的效果显著,抢救成功率高达93.75%,为患者赢得了更多的救治时间。因此,急诊科的急救护理值得在急性心肌梗塞病人中推广和应用[4]。