浅谈《文心雕龙·风骨》

2020-08-20王瑶

王瑶

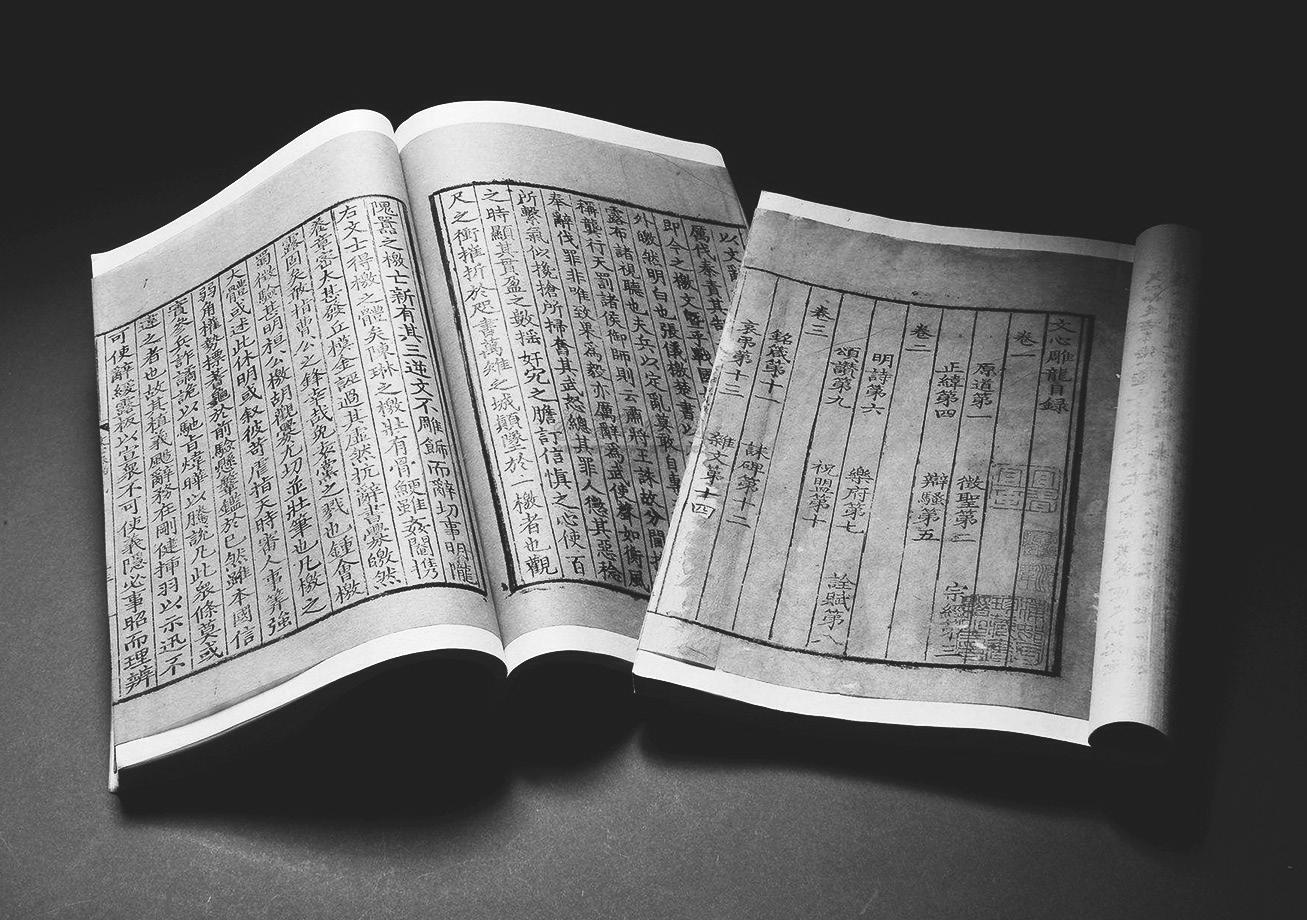

摘要:南朝文学评论家刘勰著《文心雕龙》,这是我国历史上第一部系统化、理论化的文学作品。刘勰继承了先秦两汉至魏晋齐梁中优秀文学成果的基础上,加以自身的理解和“唯物析中”的态度才创作出了这部旷世著作。古有“体大而虑周”,现有“中国文论第一书”的评价。《风骨》篇是《文心雕龙》中最重要的篇目以及文学理论之一,对后世有着极大影响。本文试从《风骨》文章内容着手,分析出刘勰对于“风”、“骨”的含义以及“风骨”蕴含的美学。

关键词:文心雕龙,风骨,美学特征,风,骨

引 言

在中国古代文学评论史上,刘勰可以说是第一位提出“风骨”这一文学理论的人。《文心雕龙》中刘勰在《文心雕龙?体性》篇中指出文学风格中“新奇”与“轻靡”是不正确的,他认为这种风格形成原因是追求“危侧趣诡”、“缥缈附俗”的人,所以他提出“风骨”一说,以此观点来纠正南朝文学萎靡文风。

在中国古代文学评论史上,刘勰可以说是第一位提出“风骨”这一文学理论的人。《文心雕龙》中刘勰在《文心雕龙?体性》篇中指出文学风格中“新奇”与“轻靡”是不正确的,他认为这种风格形成原因是追求“危侧趣诡”、“缥缈附俗”的人,所以他提出“风骨”一说,以此观点来纠正南朝文学萎靡文风。

“风骨”的异义

“风骨”一词出现于汉末,流行于魏晋。南朝梁学者刘孝标曾在《世说新语?赏誉》中注:“(王)羲之风骨清举也”,其中“风骨”指的是人的精神和样貌;随着时代文化发展,“风骨”的品评对象从人转到绘画上。如南齐谢赫用“观其风骨,名岂虚成”评价曹不兴绘画笔法与技巧,也认为“风骨”属于绘画的美学范畴;再到刘勰用“风骨”来品评文章,成为中国古代历史上第一个论述文学理论中谈及“风骨”的人,也将“风骨”一词纳入来写作美学范畴中。

“风”与“骨”的内涵

刘勰在《风骨》篇中开篇就提出《诗经》的六义“风、雅、颂、赋、比、兴”中,“风”是首位,是感化与教化人的基础,也是表达情志与气势的依据,以此论证写文章想要“怊怅述情”,就必须先有“风”。他认为有“情”就得有“风”,“风”是表达“情”重要要素,但是和“气”有关,就好比“形之包气”。一个人如果没有了生命力,那就不是一个健康的人了。“气”是“风”的基础,就好像文人进行文学创作时脑海里突然冒出的一个创作点,能够给文人进行创作的驱动力,而有了“气”可以使文学作品结构思想通畅,使作品有了生命力,也就有了“风”。所以“风”如果缺乏生气,那也是“无风”。并且刘勰认为“文风”就是要做到“清”,也就是意气骏发爽朗。之后顺势提出“骨”,认为想要更好的推敲辞句的话,首要就是有“骨”。辞句就好比人的軀体,“骨”对于辞句的重要性就等同于骨架对于人的躯体,人没了骨架就不成人了。杂乱无章的思想也需要一个框架以作支撑,所以文学创作需要“骨”为这个思想做搭建。因此认为写作要想有“文骨”,那么语言运用得端直;要想有“文风”,那么情感就得骏发爽朗。刘勰接着又对于“风骨”有了新的要求。他用练字时的“坚而难移”和文章声律的“凝而不滞”来说明运用了“风骨”后文章所呈现的感情力量。认为熟悉于“骨”的人,词藻就会精炼;深知“风”的人,述说情感就会很深刻。所以刘勰认为感情要用文章字词的声律来表达,自然的表达出情感,那么“述情”就“显”了。刘勰又提出文章意浅但词藻过于华丽,就有了缺乏文骨的征象;而思理不通畅,缺乏生命力,那就是缺乏文风的证明。进一步阐述了“骨”虽然是指词藻,但与“义”又有很大关系;“风”虽然是指情,但与“气”又有很大的关系。刘勰用潘勖为魏公曹操写九锡之文,虽然是为了迎合曹操而写,但在于其文骨端直、以“五经”经典作为范畴,这也是推崇的;用司马相如为汉武帝写《大人赋》,因为其文风的风力遒劲,才有辞宗之称的例子论证“风”与“骨”。之后刘勰又论述了风骨与文采之间的关系。先是用“山鸡”与“鹰隼”相比较。雏鸡虽然毛色色彩丰富,但因为肥胖的身型,只能低飞百步之内;鹰隼虽缺乏色彩,但因为它骨健气猛,所以可以高飞摩天。这个例子论述了较文采而言,风骨更加重要。接着又用了“雏鸡”和“鸷鸟”相比较论证观点。认为如果文章有风骨但缺乏文采,那就像鸷鸟飞到了文坛上;如果文章有文采但缺乏风骨,那就像雏鸡在文坛里乱窜。这二者都是没有意义的。但要达到刘勰认为的文学境界就得变成文坛上的凤凰。因为既有丰富多彩的文采,又有刚健清新的风骨。可以说刘勰对于“文采”与“风骨”的是内在与外在的关系,要有内在美,但也不失外在美。

综上所诉,刘勰认为“风骨”中的“风”是指作者情感的表达流露,要清新自然的同时,还得有一种生命力,避免文思枯竭、以及缺乏“气”的存在。而且在表达时不能仅浮于表面,要真情实感,自然流露,让读者能够感受到文章的情感。有了“风”与“气”的情感不代表作品就达到写作的美学范畴,还需要将这个“无形之物”转化为具体的框架,这时就需要“骨”的存在了。刘勰认为“风骨”中的“骨”是针对文辞提出的美学范畴,给文章内容以条理化、形式化,将“无形之物”化为“有形之物”,辞不能溢于义,即“辞之待骨,如体之树骸”,还有文章的辞句要精准提炼,端直挺拔、言简意赅,经过反复推敲,要能准确表达出作者所思所想。而这种写作美学正与《宗经》篇中“六义”契合,即:情深、风 清、事信、义直、体约、文丽 ,正是这种“中正”的美,强调“正统”经典作品。《风骨》篇是写作美学的构思,同时提出写作构思要符合“风骨”的美学要求。这一文学理论的出现,使文章理论更为系统,突出了在文学创作中“内在”与“外在”的重要。

结 语

刘勰在《文学雕龙》中提出的“风骨”一说的理论对后世有着很深远影响。他开启了唐代文风。例如陈子昂曾称“骨端气翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声”,其中“骨端气翔”就是刘勰说的文章需要有语言端直的“骨”与富有灵动感和生命力的“气”。他还纠正了当时南朝文坛中喜于“言贵浮诡”的萎靡不振的文风。对于如果写出符合写作美学的,有“风骨”的文学作品做出了系统性、规范化的具体要求。

参考文献

[1]周振甫.《文心雕龙今译》.北京:中华书局, 2013。